| Titel: | Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 261 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 14 und 17 ff.

(Fortsetzung des Berichtes S. 221 d.

Bd.)

Neuerungen an Dampfkesselfeuerungen.

Feuerungen für stationäre Kessel.Vgl. den Bericht 1882 245 * 76.

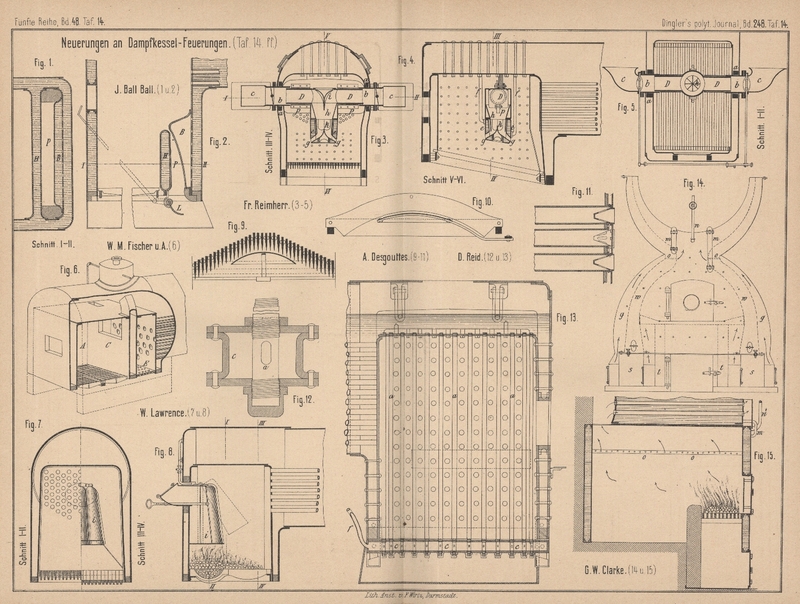

G. W.

Clarke in San Francisco (* D. R. P. Nr. 20002 vom 3. November 1881) will für

stationäre Kessel die in Fig. 14 und

15 Taf. 14 abgebildete eigenartige Feuerbüchse benutzen. Dieselbe ist in

der Mitte eingeschnürt, so daſs über dem Roste ein ungefähr halbcylindrischer Raum

gebildet wird, aus welchem die Gase nur durch die Einschnürung hindurch entweichen

können. Die Feuerbüchse ruht auf einem gemauerten Sockel s. Zwei Pfeiler t tragen den querliegenden

Rost. Der mittlere Theil des letzteren ist horizontal; die beiden Seitentheile

steigen nach auſsen etwas an und auf diesen scheint nach der Patentschrift die

Verbrennung bezieh. Vergasung vor sich gehen zu sollen, während in der Mitte nur

eine Entgasung der Kohlen stattfinden kann, da eine Luftzuführung für diesen Theil

nicht angegeben ist. Durch den zwischen s und t vorhandenen Kanal strömt die Luft zu den

Seitenrosten. Eine weitere Luftzuleitung findet gerade an der Stelle der

Einschnürung durch eine groſse Zahl enger Röhren o

statt, welche die seitlichen Wasserkammern w

durchbrechen. Die letzteren sind zu diesem Zwecke bis zur Höhe der Einschnürung noch

mit Kammern g umgeben, in welche die Luft unten durch

regulirbare Oeffnungen eintritt. Die Röhren m verbinden

die Wasserkammern mit dem oberen cylindrischen Kessel. Durch die Röhre n soll überhitzter Dampf zur Beförderung des Zuges und

der vollständigen Verbrennung eingeblasen werden. Eine gute Verbrennung mag bei

dieser Construction wohl zu erreichen sein; im übrigen erscheint dieselbe jedoch

kaum brauchbar.

Für Flammrohrkessel mit Innenfeuerung sind folgende

Constructionen zu verzeichnen.

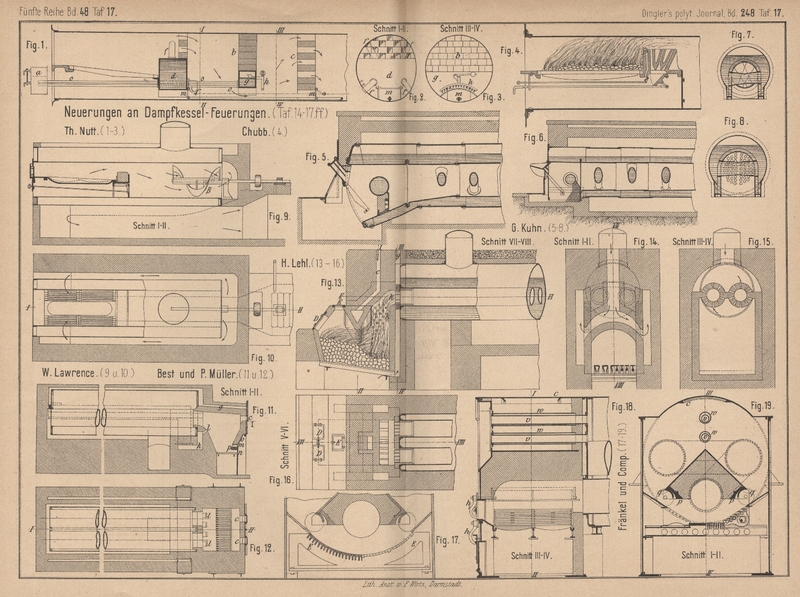

Th.

Nutt in Bromley-by-Bow, England (*

D. R. P. Nr. 11662 vom 13. März 1880) baut behufs

möglichst guter Verkeilung der Heizgase in dem ganzen Flammenrohre mehrere

durchbrochene Querwände ein, wie in Fig. 1 bis

3 Taf. 17 dargestellt ist. Die Feuerbrücke wird durch einen Wasserkasten

d gebildet, welcher unten und oben durch Röhren f mit dem Kesselinneren in Verbindung steht. Auf

derselben ist noch ein Steingitter aufgesetzt, durch welches eine gute Mischung der

Gase erzielt wird. In einiger Entfernung hinter d ist

der Querschnitt oberhalb eines Wasserkastens g ganz

durch eine Mauer b ausgefüllt, so daſs die Gase durch

die enge Oeffnung unter dem Wasserkasten hindurchströmen müssen. Weiterhin ist

wieder ein Steingitter c

eingemauert, welchem

noch mehrere folgen können. Der Kasten g ist nicht mit

dem Kesselinneren, sondern durch Röhren o mit einem

auſserhalb des Kessels befindlichen Kasten a verbunden,

in welchem durch einen mit Schwimmer verbundenen Hahn ein gleichmäſsiger Wasserstand

erhalten wird. Es wird daher auch in g das Wasser auf

sich gleich bleibender Höhe erhalten werden. Der in g

gebildete Dampf wird durch ein gebogenes Brauserohr h

ausgeblasen. Als Zweck dieser Einrichtung ist angegeben, den Rauch und die Flugasche

aus den Verbrennungsproducten auszuscheiden und unten im Flammrohre abzulagern. Die

wesentlichste Wirkung wird aber die Beförderung des Zuges sein, welche bei der

mehrmaligen starken Querschnittsverengung sehr nöthig erscheint. Die mit einander

verbundenen Thüren m unterhalb d und c sind für gewöhnlich geschlossen und

werden nur geöffnet, wenn die Asche aus dem Rohre ausgeräumt werden soll.

Chubb in London benutzt die nach dem Iron, 1882 Bd. 19 S. 408 in Fig. 4 Taf.

17 dargestellte Feuerbrücke zur Einführung von Luft. Ein mit besonderer Klappe

verschlieſsbarer Kanal mündet in der Vorderwand der Feuerbrücke etwas schräg abwärts

gerichtet. Durch denselben soll Luft auf die Kohlen geblasen werden. Die anderen,

mit einer gemeinschaftlichen Regulirklappe versehenen Kanäle münden auf der

Oberseite der Feuerbrücke und führen die Luft etwas erwärmt quer in den Gasstrom

hinein. Die Einrichtung kann recht vortheilhaft wirken. – Aehnliche Anordnungen sind

übrigens schon mehrfach in Vorschlag gebracht (vgl. Murray bez. Peyton 1880 237*36. Hampton 1881 240*199).

G.

Kuhn in Stuttgart-Berg (* D. R. P. Nr. 9563 vom 16. November 1879 mit Zusatz * Nr. 12 939

vom 21. August 1880) hat die Feuerung für Flammrohre nach Tenbrink'schem Systeme eingerichtet. Bei der ersten in

Fig. 5 Taf. 15 abgebildeten Anordnung ist der erste Schuſs des Kessels

wie des Flammrohres nach vorn erweitert und an der Mündung des letzteren der Tenbrink-Kasten mit dem schrägen Rost angebracht. Der

obere, etwas vortretende Theil der Feuerbrücke wird durch ein in das Flammrohr

eingenietetes Querrohr gebildet, welches sich von der Mitte nach beiden Seiten hin

erweitert, um den sich bildenden Dampfblasen bequemen Abzug zu gestatten.

Die neuere, in der Herstellung einfachere Construction zeigen Fig. 6 bis

8 Taf. 17. Die vorderen Blechschüsse sind hier zu einer vorn und unten

offenen Feuerbüchse ausgebildet. Im Uebrigen ist die Einrichtung dieselbe geblieben.

Diese Feuerung, welche auch für Kessel mit engen Rauchröhren verwendet werden soll

(vgl. Fig. 8), wird hinsichtlich einer guten Verbrennung des Brennstoffes wenig

zu wünschen übrig lassen. Das einzige Bedenken wäre, daſs das Blech oberhalb des

Rostes stark zu leiden hat.

W. Lawrence in London (* D. R. P. Nr. 4015), dessen

Locomotivfeuerung oben (* S. 222 d. Bd.) besprochen wurde, hat die Feuerung für Flammrohrkessel nach der

aus Fig. 9 und 10 Taf. 17

ersichtlichen Weise eingerichtet. Der mittlere Theil des Rostes wird von einer

Pfanne eingenommen, deren Rand in der Höhe der Rostfläche liegt und in welche das

frische Brennmaterial behufs Entgasung eingefüllt wird. Sind die Gase genügend

ausgezogen, so werden die Kokes mit Schüreisen nach rechts und links auf den Rost

gebracht, um hier zu verbrennen. Zweckmäſsiger wäre es vielleicht, die Pfanne quer

vor den Rost zu legen, damit die Kohlenwasserstoffe

über die glühenden Kokes geführt werden. Durch eine im Flammrohre untergebrachte

Schraube B, welche während des Betriebes in Drehung

erhalten wird, sollen die Heizgase gegen die Wandung des Flammrohres geschleudert

werden. Dieselbe wird zugleich die Mischung der Gase mit der Luft begünstigen und,

als Ventilator wirkend, auch den Zug befördern, sowie die Ablagerung von Asche im

Flammrohre verhindern. Eine solche Einrichtung jedoch dauernd in gutem Zustande zu

erhalten, wird mindestens umständlich sein.

In der Patentschrift ist auch eine Vorrichtung zur ununterbrochenen Einführung des

Brennstoffes in die Pfanne angegeben, welche im Wesentlichen aus einer endlosen

Kette mit zugehörigen Kettenrädern besteht, wie sie für den gleichen Zweck schon

mehrfach (vgl. z.B. Welch 1881 240 * 197) in Vorschlag gebracht ist.

Als Vorfeuerungen für Flammrohrkessel sind zwei von den

Patentinhabern als Gasfeuerungen bezeichnete Anlagen sowie eine Feuerung mit

Beschickung des Rostes von beiden Seiten anzuführen.

Best und P. Müller in

Aplerbeck (* D. R. P. Nr. 16 836 vom

26. April 1881) bauen, wie Fig. 11 und

12 Taf. 17 veranschaulichen, einen nach unten sich verengenden

Generatorschacht vor den Kessel, welcher durch die Oeffnung c beschickt wird. Eigenartig ist hier, daſs die zur Verbrennung nöthige

Luft, welche oberhalb c eintritt und zunächst durch

einen Kanal g über das Gewölbe des Feuerraumes

hinstreicht, dann über den Kessel entlang geführt werden soll, „um denselben

gegen Abkühlung zu schützen“. Da indessen kaum anzunehmen ist, daſs die Luft

in dem kurzen Kanale g, obgleich dieser so breit wie

der ganze Feuerraum ist, schon die Temperatur des Dampfes erreicht, so dürfte eher

die entgegengesetzte Wirkung erzielt werden. Hinten tritt die Luft in Kanäle, welche

in den Seitenmauern ausgespart sind und sich vorn zu einem Kanäle k vereinigen, aus dem schlieſslich mehrere Oeffnungen

l in den Feuerraum führen. Die Unterluft wird dicht

oberhalb des Rostes durch Oeffnungen m zugeführt,

während die Aschenfallthür geschlossen bleibt. Durch n

kann die Schlacke abgezogen werden. Zur Regulirung des Luftzutrittes durch die

Oeffnungen l sind an der Einmündung der seitlichen

Kanäle in den Kanal k Schieber angebracht.

Die Vorderwand des Feuerraumes, welche von Platten o und

p getragen wird, kann bequem entfernt werden, wenn

Ausbesserungen im Inneren nöthig sind.

H.

Lehl in Stralsund (* D. R. P. Nr. 21724 vom 21. Juni 1882) führt den

Feuerungsvorbau nach Fig. 13 bis

16 Taf. 17 aus. Bei demselben wurde beabsichtigt, die Verbrennungsluft da

zu entnehmen, wo sie am wärmsten zu haben ist, d.h. über dem Kessel. Ein Kanal c führt in einen hohlen Chamottebogen, welcher über der

Mitte des Rostes ausgespannt ist. Aus diesem tritt die Luft beiderseits hinter die

Seitenwände des Raumes k, in welchen sie dann erwärmt

durch zahlreiche Löcher einströmt. Eine weitere Zuführung von Luft findet an dem

Eingange der Flammrohre statt. Hier ist vor jedem Flammrohre ein mit radialen

Schlitzen durchbrochener Chamottering eingesetzt (vgl. Fig. 15),

durch welchen die Luft aus dem Hohlräume g zuströmt. In

diesen in der Rückwand des Feuerraumes ausgesparten und die ganze Breite desselben

einnehmenden Raum g tritt die Luft theils von oben,

theils von unten zwischen den hinteren Kopfenden der Roststäbe ein. Dieselbe kühlt

zugleich die Stirnwände des Kessels. Ferner ist auch nach Obigem eine allseitige

Kühlung des Verbrennungsraumes k vorgesehen. Wird dabei

die Wärme theilweise auch den unverbrannten Gasen entzogen, so ist doch wegen der

zweckmäſsig vertheilten Zufuhr erwärmter Luft eine gute Verbrennung vorauszusetzen,

so lange die Luftlöcher nicht verstopft sind. Der Brennstoff wird durch D eingeführt. E ist eine

nur selten nothwendige Schüröffnung. Als Roststäbe sollen entweder unten offene

Röhren (Fig. 14

links), oder auf den Kopf gestellte Vignolschienen (Fig. 14

rechts) benutzt werden. Das Brennmaterial soll je nach der Art und Qualität in

Zwischenräumen von ¼ bis 1 Stunde aufgeworfen werden. Die Schlacken müssen, soweit

sie nicht abflieſsen, von unten abgezogen werden.

Fränkel und

Comp. in Lindenau-Leipzig (* D. R. P. Nr. 2959 vom 6. Januar 1878 mit Zusatz * Nr. 16 256 vom

24. Mai 1881) stellen vor dem Kessel einen vollständigen, aus

Guſseisenplatten zusammengesetzten Feuerschrank auf. Fig. 18 und

19 Taf. 17 zeigen die Construction des Hauptpatentes. Der Brennstoff wird

von oben durch die Klappe c eingeschüttet, fällt

zunächst auf einen mit Guſseisenplatten bedeckten, keilförmigen Mauerklotz, welcher

von den Guſsbalken p getragen wird, und gelangt dann

beiderseits auf Treppenroste. Die drehbar gelagerten Stäbe der letzteren können

mittels der Kurbeln h mehr oder weniger geneigt werden.

Die Höhe der Kohlenschicht auf den Treppenrosten wird mit Hilfe der drehbaren

Schieber q, welche Theile eines Hohlcylinders bilden

und auf deren Achsen die Kurbeln h1 befestigt sind, regulirt. Der zwischen beiden Treppenrosten

liegende Horizontalrost dient sowohl zur Aufnahme der abrollenden gröberen Kohle,

wie der theilweise ausgebrannten Kokes. Die Luftzuführung findet nur durch die

Aschenfallthür und die Roste hindurch statt.

Der Kessel selbst ist nicht eingemauert, sondern soll nur mit einer schlecht

leitenden Masse bekleidet werden. Er wird von 3 Flammrohren durchzogen, welche durch

Querstutzen so mit einander verbunden sind, daſs sie von den Heizgasen nach einander

durchströmt werden. Zwei Rohre v, welche von

Schutzrohren w umgeben sind, verbinden den Kessel mit

dem Wasserstandsglase, welches in einer Nische der Stirnplatte des Feuerschrankes

untergebracht ist.

Nach dem Zusatzpatente soll an die Stelle des beschriebenen 3 theiligen Rostes der in

Fig. 17 Taf. 17 abgebildete, nach einem Kreisbogen gekrümmte Rost mit

radial liegenden Stäben treten, als dessen Hauptvorzüge der freie Luftzutritt, das

leichte Durchfallen der Asche und Vermeidung des übermäſsigen Anhäufens von

Brennmaterial an den Seiten des Rostes angeführt werden. Die Rostträger E sind mit einigen Einschnitten versehen, in welche die

verstärkten Köpfe einzelner Roststäbe eingreifen, um das Auswechseln von Stäben zu

erleichtern. Es mag zu dieser nicht sehr zweckmäſsig erscheinenden Rostanordnung der

Umstand geführt haben, daſs die Treppenroste der ersten Einrichtung schwer zu

übersehen waren, da in den Seitenplatten des Feuerschrankes keine Oeffnungen hierzu

vorgesehen waren.

(Fortsetzung folgt.)