| Titel: | Neuerungen an Löthkolben. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 272 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Löthkolben.

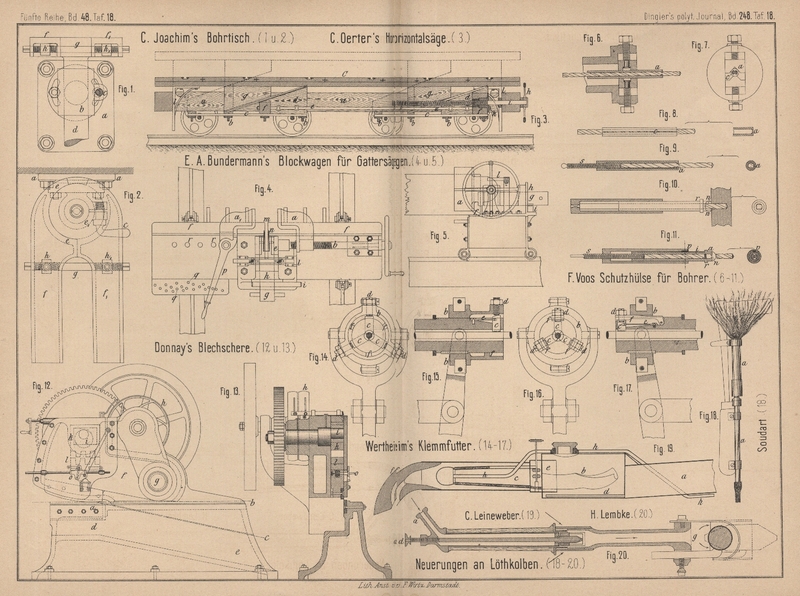

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Neuerungen an Löthkolben.

Bei dem Erdöl-Löthkolben von C.

Leineweber in Viersen (* D. R. P. Nr. 20615 vom 18. April 1882) wird der Kolben f (Fig. 19

Taf. 18) durch die Flamme eines gewöhnlichen Erdölbrenners c erhitzt, welche mit Luft aus dem Rohre h

durch ein Gebläse angefacht wird. Der eigentliche Erdölbehälter a steht mit der Dochtbüchse b durch das Zuführungsrohr d

in Verbindung, so daſs

in den Behälter b nur so viel Oel zuflieſsen kann, als

die Flamme benöthigt. Das in b befindliche Oel sammelt

sich hinter dem Rande e, wenn derselbe umgekehrt wird.

Die durch das Gebläse erzeugte Stichflamme soll den Kolben binnen 2 Minuten

brauchbar erhitzen. Der Kolben f ist keilförmig

zugehauen und wird auf das Brennerrohr geschraubt.

Nach dem Metallarbeiter, 1882 S. 310 wird von H. Lembke in Berlin der in Fig. 20

Taf. 18 dargestellte Gaslöthkolben ausgeführt. Derselbe

soll eine sehr einfache Regulirungsweise des Gas- und Luftzutrittskanales und die

Möglichkeit gewähren, den Apparat an jeden Gashahn zu verwenden. Zur Erhitzung des

Kolbens wird derselbe am Stutzen a durch einen Schlauch

mit der Gasleitung in Verbindung gebracht und dann das Gas bei der

Ausströmungsöffnung g angezündet. Die Regulirung

erfolgt durch Stellen der Schraubenspindel d, durch

welche die Menge des entweichenden Gases bestimmt wird. Soll weniger Gas ausströmen,

also die Spindel d etwas mehr zugeschraubt werden, so

muſs man vorher die Luftregulirungshülse entsprechend stellen, damit nicht zu viel

Luft eintritt und dadurch ein Zurückschlagen der Flamme verursacht wird. Diese

einfache Regulirbarkeit ermöglicht die für manche Fälle sehr wünschenswerthe

Verwendung von Löthkolben verschiedener Gröſse, da man durch zweckmäſsiges

Schlieſsen der Spindel d verhindern kann, daſs die

Kolben zu sehr erhitzt und verbrannt werden, und man andererseits durch volles

Oeffnen der Regulirvorrichtung im Stande ist, schwere Löthkolben rasch zu erhitzen.

Ein solcher Löthkolben von 0k,5 Gewicht soll in 4

Minuten vollständig heiſs werden und es können auch Kolben von 0k,75 noch mit Vortheil verwendet werden.

Von Soudart ist ein Gaslöthapparat angegeben, bei welchem die Zuführung von Gas und Luft, wie

Fig. 18 Taf. 18 zeigt, seitlich durch ein eigenes Rohr a erfolgt. Diese Anordnung bezweckt, der Verbindung der

Theile, welche bei der Zuleitung durch den Stiel des Löthkolbens selbst in Folge der

Uebertragung der Hitze nach und nach eine lockere werden kann, gröſsere Festigkeit

zu geben, und sie bietet auſserdem den Vortheil, daſs sie sich leicht an jedem

Hammerkolben anbringen läſst. (Vgl. die Uebersicht 1882 246 * 403.)

Tafeln