| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | Gl. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 274 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

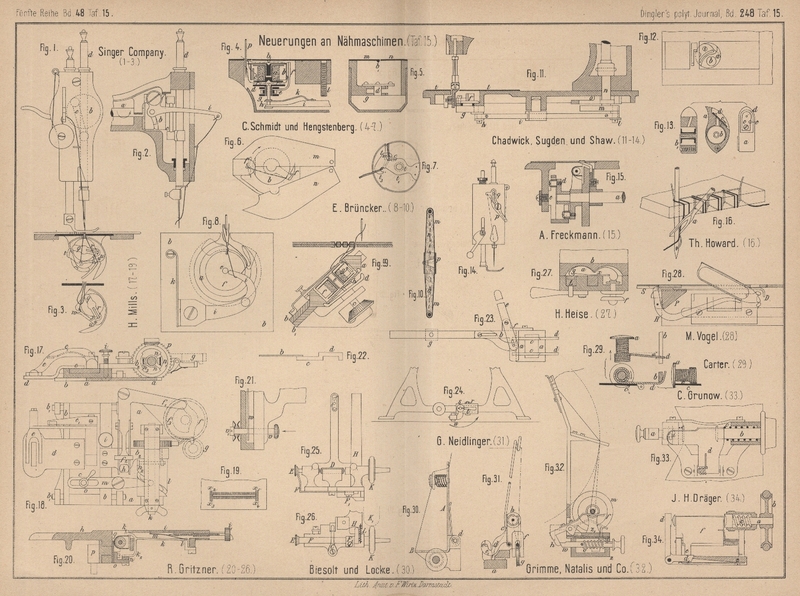

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes S. 228

d. Bd.)

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

1) Nähmaschinen und Hilfsapparate für

feste Naht. (Schluſs.)

Eine Einrichtung, um gleichzeitig zwei parallele Doppelsteppstichnähte in beliebiger

Entfernung von einander herzustellen, zeigt die von

Heinr.

Bukofzer in Berlin (* D. R. P. Nr. 19260 vom 19. Oktober 1881) angegebene Doppelsteppstich-Nähmaschine mit doppelten

Nähwerkzeugen. Die Nadelstange trägt auſser ihrer Nadel noch einen zu

seiner Achse verschiebbaren Querarm, welcher die zweite Nadel aufnimmt. Auf dieselbe

Weise ist die Stoffdrückerstange mit einem Arme zur Befestigung des zweiten

Stoffdrückers versehen. Der feste und der verschiebbare Schiffchentreiber sitzen

gemeinschaftlich auf einer unter der Nähplatte gelagerten Schüttelwelle; letztere

erhält durch Zugstange und Kurbel von der im Maschinenarme angebrachten Hauptwelle

ihre Bewegung. Die eine Schiffchenbahn ist angegossen, die andere dagegendagegegen an einem Prisma verschiebbar.

Der Firma Rudolf Gritzner in Durlach, Baden (*

D. R. P. Nr. 14871 vom 14. December 1880) sind

folgende zum Theil recht bemerkenswerthe Neuerungen patentirt worden.

Die Bewegungsvorrichtung des Stoffrückers kann bei

gleichbleibender Umdrehungsrichtung der Hauptwelle durch Verstellung eines Hebels in

die entgegengesetzte umgewandelt werden, um Parallelnähte ohne Wenden des Stoffes

herstellen zu können. Um diesen Zweck zu erreichen, gibt Gritzner eine groſse Anzahl Einrichtungen an und dürfte wohl die durch

Fig. 23 Taf. 15 dargestellte als einfachste und sicher wirkende anzusehen

sein. Das Grundprincip der Stofftransportirung ist der Singer-Nähmaschine entlehnt und auch hier zur Veränderung der Stichlänge

der Drehpunkt g durch eine aus der Nähmaschinenplatte

reichende Schraube verstellbar. Während aber bei der Singer-Nähmaschine durch ein Excenter, welches sich in einem quadratischen

Rahmen bewegt, sowohl der Vor- und Rückschub, als auch die Hebung und Senkung des

Stoffrückers hervorgebracht wird, bewerkstelligt hier das Excenter, welches an den

vorstehenden Theilen c des Rahmens a anliegt, nur den Vor- und Rückschub. Wird nun

beispielsweise bei der in Fig. 23

gezeichneten Lage der Theile der Stoff von vorn nach hinten transportirt, so findet

die entgegengesetzte Stoffbewegung statt, wenn durch den Hebel e der Winkel b mit den

daran befestigten Schienen d nach links verschoben

wird. Die Form der Schienen cd (Fig. 22)

ist derart, daſs ein zweites, um 180° gegen das erste verstelltes Excenter an den

höher gelegenen Theilen d stöſst und die Bewegung des

Stoffrückers vermittelt, während das erste Excenter auſser Thätigkeit gesetzt wird.

Der Stützpunkt f des Hebels e ist am Rahmen a angeschraubt.

Wollte man die Hebung bezieh. die Senkung mit von denselben Excentern abhängig

machen, so würde nur bei einem Excenter der Hub im Einklänge mit der Nadelbewegung

erfolgen. Aus diesem Grunde wird entweder der Hub und die Senkung von einem dritten

Excenter hervorgebracht, oder unterhalb des Schiffchentreibers ist ein keilförmiges

Stück angeschraubt, welches stets bei derselben Schiffchen- bezieh. Nadelstellung

das Heben veranlaſst.

Die Befestigungsweise der Nadel ist bei Gritzner eine solche, daſs die Nadel in Bezug zur

Nadelstange nach zwei Richtungen verstellt werden kann, um mit Leichtigkeit das

genaue Einstechen in die Mitte des Stichloches reguliren zu können. Diese Neuerung

hat ihre Vor- und Nachtheile. Es ist eine Thatsache, daſs sich jede Maschine um so

leichter montiren und unter Umständen auch herstellen läſst, wenn möglichst viele

Theile verstellbar eingerichtet werden. Es erwächst aber dadurch die Möglichkeit,

daſs beim Gange der Maschine solche Theile sich selbst verstellen, und durch eine

Sicherung dagegen wird gewöhnlich die fernere Regulirung aufgehoben. Dies gilt auch

von vorliegender Nadelbefestigung, welche folgendermaſsen eingerichtet ist: Die

Nadelstange ist mit einem excentrischen Zapfen versehen, welcher zur Aufnahme zweier

Backen dient, die mit einer Schraube an einander und an den Zapfen gepreſst werden

können. Dieser Zapfen ist deshalb excentrisch angesetzt, um die Nadel möglichst in

Richtung der Nadelstangenachse anbringen zu können. Der eine der erwähnten Backen

trägt einen Schieber mit der Nadel. Der Schieber wird durch eine Schlitzschraube an

den Backen befestigt. Durch diese Einrichtung kann also die Nadel in einen

Kreisbogen von veränderlichem Radius verstellt werden.

Die Regulirung der Schiffchenfadenspannung kann ohne

Unterbrechung des Nähens nach Belieben erfolgen. Bisher ist eine während des Nähens

regulirbare Fadenspannung an hin- und hergehenden Schiffchen noch nicht erreicht

worden und Gritzner hat hierfür die in Fig. 20

dargestellte einfache Einrichtung getroffen. An der Rippe der MaschinengrundplatteMaschienengrundplatte

h ist ein kleiner Winkel l

angebracht, welcher einen gabelförmigen Arm k leicht

drehbar hält. Das obere Ende k1 des Armes k reicht durch eine

Aussparung der Schiffchenbahn und ist bestimmt auf den Schiffchenfaden zu drücken

und denselben anzuspannen; dagegen ist das untere Ende k2 vorhanden, um den Druck von k1 auf das Schiffchen

q aufzuheben, wenn letzteres durch die

Fadenschleife geht. Hierzu trägt der Schiffchentreiber p einen kleinen Winkel o mit darauf sitzenden

Hubplättchen n. Ferner ist auf der Nähplatte ein

schmiedeiserner Deckel i aufgeschraubt, dessen Ansatz

das Muttergewinde für die Schraube i1 enthält. Das Ende derselben drückt gegen

eine am Arme k befestigte Feder m. Die Regulirung geschieht durch die Schraube i1.

Die Aufhebung der Oberfadenspannung erfolgt durch

einfachen Fingerdruck. Schon mehrfach sind Einrichtungen getroffen worden, um die

Oberfadenspannung bei Bedarf aufheben zu können. So haben Gebrüder Kaiser (vgl. 1881 242*419) hierzu

einen besonderen Hebel angeordnet, oder es wird, wie später zu erwähnen, die

Erhebung der Stoffdrückerstange dazu benutzt. Noch einfacher läſst sich der Zweck

erreichen, indem die auf die Klemmplättchen wirkende Schraube v1 (Fig. 21)

nicht wie gewöhnlich in die Feder w, sondern in einen

Bolzen v eingeschraubt ist, welcher auf der hinteren

Seite des Maschinenkopfes vorsteht. Die Feder w greift mit ihrem

aufgeschlitzten Ende über eine eingedrehte Nuth dieses Bolzens.

Der Gritzner'sche Spulapparat ist so eingerichtet, daſs derselbe durch Einsetzen oder

Herausnehmen der Spule in oder auſser Thätigkeit gesetzt wird. Mit dem durch eine

Spiralfeder nach einwärts gezogenen Bolzen E (Fig.

25 und 26 Taf. 15)

ist eine kleine Winkelschiene F verbunden; dicht hinter

der Stütze F1 ist F so abgebogen, daſs das Ende an einen bogenförmigen

Ausschnitt des Riemenschutzes H durch die Feder L zum Anliegen gebracht wird. Beim Einsetzen der Spule

D ist der Bolzen E und

damit die Schiene F zurückzuziehen. Die Folge ist, daſs

das Ende von F an eine tiefere Stelle des Ausschnittes

zum Anliegen kommt; der Spulapparat dreht sich etwas von links nach rechts und der

Gummiring K wird an das Schwungrädchen K1 angedrückt, Der

Spulapparat enthält die bekannte Carter'sche Klappe,

welche durch die Feder C gegen die Spule gepreſst

wird.

Das selbstthätige Auflegen des Riemens geschieht bei Gritzner dadurch, daſs von der eingedrehten Rinne des

Schwungrades im Gestelle ein oder mehrere Lappen angegossen sind, welche ebenso

wirken, als hielte man zum Auflegen des Riemens die Hand an das Schwungrad. Damit

der Riemen beim Abnehmen vom Schwungrade möglichst in der Ebene der Rinne hängen

bleibt, sind dicht über letzteren Führungsösen angebracht. – Auch eine Schwungrad-Lagerung ist angegeben, bei welcher ein

Abnehmen des Riemens, wie sonst beim Oelen der Nähmaschine o. dgl., gar nicht nöthig

ist. An dem einen Ende eines im Maschinengestelle gelagerten 2 armigen Hebels ist

der Bolzen für das Schwungrad befestigt. Das andere Ende ist zu einem Griffe

ausgebildet. Will man die Nähmaschine umlegen, so drückt man einfach das Schwungrad

in die Höhe, worauf der Hebel in dieser Lage durch eine federnde Nase gehalten

wird.

Gritzner's Vorrichtung, um das

Nähmaschinengestell fahrbar zu machen, welche den Vortheil hat, daſs sie an

jeder vorhandenen Nähmaschine angebracht werden kann, besteht im Wesentlichen aus

einer im Winkel gebogenen Gabel u (Fig. 24

Taf. 15) zur Aufnahme der Laufrolle. Diese Gabel kann mittels Hebel t, um den Bolzen s des am

Gestelle angeschraubten Theiles r gedreht werden,

wodurch sich die Rolle vom Boden erhebt und die Gestellfüſse zum Aufliegen

kommen.

Heinr.

Heise in Bremen (* D. R. P. Nr. 15295 vom 25. Januar 1881) hat eine Vorrichtung zur Aufhebung der Fadenspannung bei Lüftung

des Stoffdrückers patentirt erhalten, welche darin besteht, daſs ein 2 armiger Hebel

a (Fig. 27

Taf. 15) um eine Erhöhung x einer im Nähmaschinenkopfe

b eingefrästen Nuth schwingen kann. Das eine Ende

g gleitet bei der Stoffdrückerlüftung an einer in

die Drückerstange L eingearbeiteten schiefen Ebene

entlang, wodurch eine Bewegung des Hebels a und eine

Verschiebung der äuſseren Spannungsscheibe f bewirkt

wird. – Heise hat noch eine zweite Einrichtung (* D. R.

P. Nr. 20423 vom 28. Februar 1882) construirt, bei welcher der Hebel a durch einen an beiden Seiten rechtwinklig umgebogenen

Draht ersetzt ist. Das eine abgebogene Ende reicht in einen kurzen Schlitz der

Stoffdrückerstange, während das andere Ende gegen den Bolzen der äuſseren

Spannungsscheibe anliegt. Bei der Lüftung der Stoffdrückerstange dreht sich der

Draht in der eingefrästen Nuth des Nähmaschinenkopfes.

Um bei Nähmaschinen mit hin- und hergehenden Schiffchen das Ausheben des Schiffchens wesentlich zu erleichtern, sind zwei

Vorrichtungen zu verzeichnen: Bei Mich. Vogel in

Kaiserslautern (* D. R. P. Nr. 15549

vom 8. Februar 1881) wird das Schiffchen beim Herausziehen des die

Schiffchenbahn verdeckenden Schiebers selbstthätig herausgedrückt. Hierzu ist ein

Hebel H (Fig. 28

Taf. 15) angebracht, dessen Drehzapfen unterhalb der Nähmaschinenplatte P befestigt ist. Der kürzere Hebelarm gleitet in einer

Nuth des Schiebers S; der längere kommt unter das

Schiffchen zu liegen. Ein kleiner, am Schieber S

befestigter und vorn umgebogener Draht D verhindert

dessen vollständiges Herausziehen. – S. Ballin in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 18788 vom 16.

November 1881) bringt am Schiffchenkorbe unterhalb des Schiffchens ein

Kreisexcenter an. Durch einen Knopf wird letzteres gedreht und das Schiffchen

gehoben. Eine Feder führt das Excenter in die ursprüngliche Lage zurück.

Nachdem die Erfahrung gezeigt hat, daſs das regelmäſsige

Auſspulen auf die Schiffchenspule durch Verwendung der Carter'schen Klappe, (d. i. eine federnde Platte,

welche gegen die Zwirnlagen der Spule gepreſst wird) auf viel einfachere Weise

selbstthätig zu erreichen ist alsdurch andere Einrichtungen – wie z.B. bei den

Spulapparaten für Schiffchenspulen von Jos. Wertheim

(1880 236 381), von A.

Zimmer (1880 238 207) oder von Waſsmuth und Eisenmenger

(1881 240 * 35) – benutzt man allgemein seit Anfang 1880

die Carter'sche Art der Aufwickelung.

Für Nähmaschinen verwendet man immer einen Faden, welcher gezwirnt und meistens auch

appretirt, also dicht und rund ist. Allgemein ist nun die Einrichtung und

Aufwickelung solcher Fäden folgende: Um einen fest liegenden Steg oder Schiene b (Fig. 29

Taf. 15) herum leitet man mit einiger Spannung den Faden d nach der Spule a. Bei ihrer Drehung

schreiten die einzelnen Windungen in der Pfeilrichtung weiter, den Faden nach sich

ziehend, welcher an der Schiene b langsam hingleitet.

Demzufolge schlieſst aber der Fadentheil d mit der

Normalen einen Winkel α ein, welcher von der Reibung

des Fadens an der Schiene abhängig ist. Der Faden wird also eine solche Richtung

nach der Spule einnehmen, daſs die einzelnen Windungen dicht an einander zu liegen

kommen. Dieses regelmäſsige Aufwickeln findet ohne jede weitere Einrichtung statt,

vorausgesetzt, daſs der Faden nicht zu weich ist. Um aber das Aufsteigen eines

weichen Fadens (z.B. Seide) auf die eben gebildete Fadenlage wirksam zu verhindern,

drückt man eine Platte c an, welche nur den Raum e frei läſst. Soll die Platte ihren Zweck vollkommen

erfüllen, so muſs sie dort ihren Druck ausüben, wo der Faden aufläuft, also nicht

wie in Fig. 30

oder 32 angebracht sein. Diese Platte c hat aber den

weiteren Vortheil, daſs sie die einzelnen Lagen fest auf einander preſst, wie z.B.

der Preſsfinger bei Flyerspulen, so daſs sämmtliche Fadenringe eine schöne glatte

Oberfläche zeigen, welche für die regelmäſsige Bildung der nächsten Lage

erforderlich ist. Ist der Faden am Ende der Spule angelangt, so hebt der auf die

eben gebildete Fadenlage aufsteigende Faden die Platte um die Fadenstärke empor, um

abermals den Raum e frei zu lassen, u.s.f.

Die Bewegung der Platte oder Klappe c hat ferner

vielfach Veranlassung gegeben, durch dieselbe die Vollendung der Bewickelung

anzuzeigen, wie mehrere hier folgende Einrichtungen erkennen lassen.

Biesolt und Locke in

Meiſsen (* D. R. P. Nr. 14744 vom 6.

Januar 1881) haben bei ihrem selbstthätigen

Spulapparat für Nähmaschinen zunächst den Fadenführersteg direkt auf die

Carter'sche Klappe gesetzt und in einem

Zusatzpatente (* D. R. P. Nr. 16698 vom 23. Juni 1881) dahin abgeändert, daſs die

Klappe B (Fig. 30

Taf. 15) zugleich den Fadenführersteg bildet und mit der Stange A für den Fadenspanner aus einem Stücke hergestellt

ist. Die Klappe B hat ihren Drehpunkt in d und wird durch eine Feder an die Spule gedrückt;

auſserdem aber noch durch eine besondere Feder zur Seite verschoben, so daſs sie bei

Füllung der Spule über den Rand derselben gleitet und den Faden zerreiſst. Ferner

wird der Spulapparat durch einen keilförmigen Riegel gegen das Schwungrädchen

gepreſst und so ein Nachstellen bei abgelaufenem Gummiringe ermöglicht.

Der selbstthätige Spulapparat von G. Neidlinger (* D. R. P. Nr. 14785 vom 20. Februar

1881, Zusatz zu Nr. 12491, vgl. 1881 242*355, und * D. R.

P. Nr. 15567 vom 7. Januar 1881) ist in seiner jetzigen Gestalt in Fig. 31

Taf. 15 abgebildet. Der Spulapparat, welcher anfänglich nur für Singer-Maschinen bestimmt war, ist unter Beibehaltung

des Fadenklemmers f und Fadenführerrolle g dahin abgeändert worden, daſs derselbe beständig

durch eine Feder vom Schwungrade abgestellt wird, während er sich auf der anderen

Seite um einen Bolzen dreht. Die Carter'sche Klappe c ist mit einem Arme d

versehen, in welchem die Ausschnitte e und e1 angebracht sind.

Will man den Spulapparat in Thätigkeit setzen, so hat man nur nöthig, denselben an

das Schwungrad anzudrücken; der fest mit dem Untertheile a verbundene Stift tritt in e1 und die Klappe c kommt zum Anliegen. Beim Spulen gleitet der Arm am Stifte herab und

schnappt schlieſslich in den Ausschnitt e ein, worauf

der Spulapparat auſser Thätigkeit kommt. Eine hübsche Verbesserung ist die

Anbringung einer am Mitnehmer angebrachten Feder h,

zwischen welche der Anfang des Fadens eingeklemmt wird.

Der Selbstspuler mit selbstthätiger Auslösung von Grimme,

Natalis und Comp. in Braunschweig (*

D. R. P. Nr. 18333 vom 28. August 1881) besteht aus

dem mit der Nähmaschinenplatte fest verbundenen Untertheile z (Fig. 32

Taf. 15) und dem drehbaren Obertheile z1. Soll das Spulen beginnen, so wird die

Klappe f mit der Hand unter die Spule gedrückt und der

Stift w im Untertheil zurückgezogen. Dabei legt sich

der Haken h der Klappe f

hinter den Stift w. Letzterer wird aber durch die

Spiralfeder o gegen den Haken gedrückt, wodurch der

Obertheil z1 so gedreht

wird, daſs der Gummiring m an das Triebrad zum Anliegen

kommt. Ist die Spule gefüllt, so verläſst der Haken h

den Stift w. z1 kann

sich zurückdrehen, wodurch der Gummiring vom Schwungrade abrückt und der Spulapparat

auſser Thätigkeit tritt.

Zwei Spulapparate, deren Selbstauslösung auf einem neuen, aber gleichen Prinzipe

beruht, sind noch zu erwähnen.

Beim selbstthätigen Spulapparate von C.

Grunow in Berlin (* D. R. P. Nr. 14038 vom 21. Oktober 1880) ist der

Mitnehmerbolzen b (Fig. 33

Taf. 15) verschiebbar gelagert und wird durch eine Spiralfeder c an die Spule gedrückt. Der Gegenstift a ist mit einer eingedrehten Nuth versehen, in welche

sich der Stift i der Klappe d einlegt und eine Verschiebung nach links verhindert. Wird das Spulchen

eingelegt, so muſs b nach rechts gedrückt werden,

wodurch der Gummiring an das Triebrad zum Anliegen gelangt. Sobald die Spule gefüllt

ist, wird die Klappe d so weit herabgedrückt, daſs der

Stift i die Nuth verläſst; die Spiralfeder c kann das Spulchen nach links verschieben, der

Gummiring entfernt sich vom Triebrade und der Spulapparat ist ausgelöst.

Bei dem selbstthätigen Spulapparate von J. H.

Dräger in Bergedorf bei Hamburg (*

D. R. P. Nr. 19164 vom 19. Januar 1882) ist der

Mitnehmerbolzen a (Fig. 34

Taf. 15) ebenfalls verschiebbar und mit einer Spiralfeder c versehen. Auf der entgegengesetzten Seite findet die Spule in einem

Winkelhebel dd1 ihre

Lagerung. Der Arm d1

dieses Hebels wird beständig durch eine Feder gegen einen Vorsprung e der Klappe f angedrückt.

Bei gehöriger Füllung der Spule verläſst der Vorsprung e den Hebel; derselbe dreht sich und das Spulchen fällt in eine

muldenförmige Vertiefung der Klappe f. Mittlerweile

entfernt die Spiralfeder c das Mitnehmerrädchen b vom Triebrade und der Spulapparat kommt auſser

Thätigkeit.

Gl.

Tafeln