| Titel: | Neuerungen an Salzsiedepfannen. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 286 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Salzsiedepfannen.

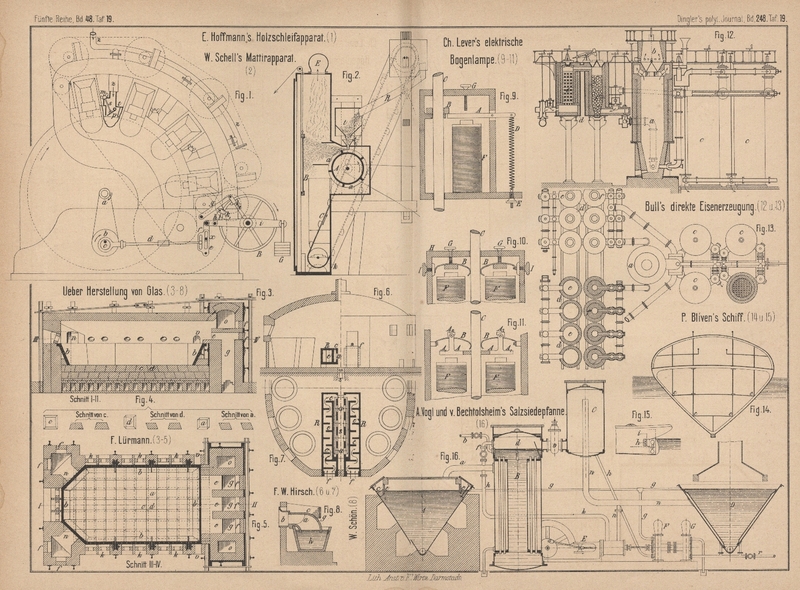

Mit Abbildung auf Tafel 19.

Neuerungen an Salzsiedepfannen.

Das Salzsudwerk von A. Vogl in

Hallein und Cl. v. Bechtolsheim

in München (* D. R. P. Kl. 62 Nr. 20391

vom 28. März 1882) besteht im Wesentlichen in einer nach unten conischen

Siedepfanne, aus welcher das Salz mittels Schnecke und Paternosterwerk ausgezogen

wird. Damit kein Dampf entweicht, ist, wie Fig. 16

Taf. 19 andeutet, der Deckel der Pfanne A mit in die

Soole eintauchenden Blechstreifen e versehen, oder es

sind, wie an der linken Seite gezeichnet, keilförmige Holzstücke c eingelegt.

Die in der Pfanne A entwickelten Dämpfe treten durch

Rohr a in, den Heizraum des Vacuumapparates B, dessen mit Griff versehener Deckel nicht

aufgeschraubt ist, sondern lediglich auf dem ihn tragenden Winkelringe ruht. Das

Eindringen von Luft soll durch etwas aufgegossene Soole verhütet werden. Sollen nun

die Heizröhren während des Betriebes gereinigt werden, so schlieſst man den Schieber

v, läſst aber die frische Soole zuführende

Rohrleitung b offen, so daſs sich der Dampfraum d ganz mit Soole füllt und nach Abnahme des Deckels und

Schlieſsung des Rohres b die Reinigung erfolgen kann.

Nun wird der Deckel wieder aufgelegt, Hahn v geöffnet,

der Ueberschuſs der Soole durch die Leitung h mittels

Pumpe F aus Kessel und Dom abgesaugt und durch Rohr g den Pfannen zugeführt, schlieſslich die Leitung b wieder geöffnet.

Die gare oder halbgare Soole wird aus dem Vacuumapparat fortwährend durch Rohr h, Pumpe F und Rohr g zum weiteren Versud in die Salzpfannen A und D befördert. Die

Grobsalzpfanne D ist mit Doppelwänden versehen,

zwischen die der aus dem Dome C kommende Dampf tritt.

Das Condensationswasser aus den Zwischenwänden wird durch die Luftpumpe G entfernt. Der Betrieb der Pumpen F und G geschieht durch

eine Dampfmaschine E, welche jedoch nicht durch einen

besonderen Kessel gespeist wird, sondern deren Betriebsdampf von atmosphärischem

Druck der aus der Pfanne A kommenden Rohrleitung a durch eine Abzweigung k

entnommen ist. Der für den Dampfmaschinenbetrieb nöthige Druckunterschied wird

dadurch hervorgerufen, daſs der Abdampf in die Vacuumleitung n gelangt. Zur erstmaligen Erzeugung des Vacuums wird der von A kommende Dampf durch Rohr f, Dampfraum d, Rohr n, Heizmantel von D und Hahn r getrieben, so daſs die Luft entweicht. Nach Schluſs

der Hähne r und f soll

durch die Abkühlung von selbst das Vacuum entstehen, so daſs der Maschinenbetrieb

beginnt.

Tafeln