| Titel: | Neuerungen in der Herstellung der Thon-, Kohlen- und Cementziegel. |

| Autor: | H. F. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 317 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Herstellung der Thon-, Kohlen-

und Cementziegel.

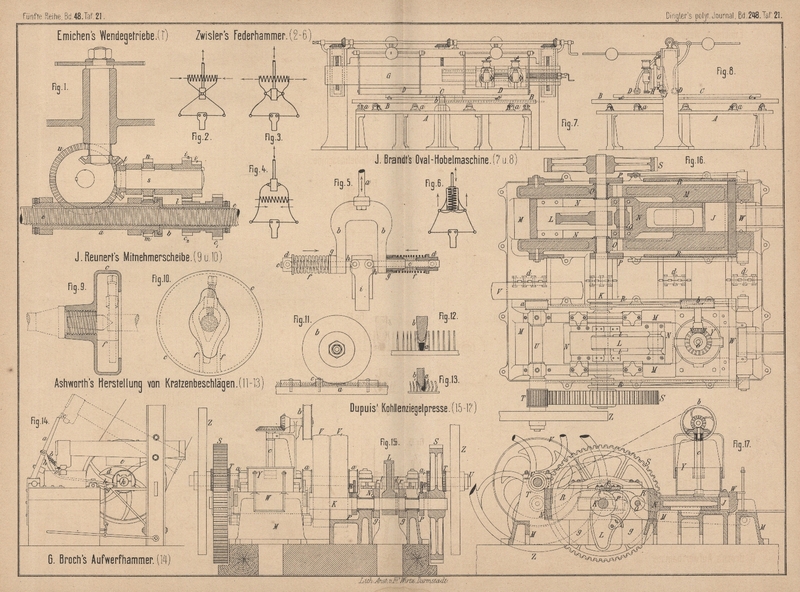

Patentklasse 80. Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Herstellung der Thon-, Kohlen- und Cementziegel.

Eine von Dupuis und Sohn in Paris construirte Kohlenziegelpresse mit geschlossener Form stimmt im

Wesentlichen mit derjenigen überein, welche früher von Durand und Marais im Portefeuille économique des machines, 1880 S. 18, vgl. 1875 218*296, angegeben wurde. Einzelnheiten der Dupuis'schen Presse sind jedoch zweckmäſsiger, weshalb

sie nach derselben Zeitschrift, 1882 S. 164, hier wiedergegeben werden mag.

Die in Fig. 15 bis 17 Taf. 21

in verschiedenen Schnitten und Ansichten gezeichnete Maschine besteht aus zwei unter

sich gleichen Theilen, welche durch Verbinden der Sohlplattenhälften M mittels der Schrauben d

(Fig. 16) und der gemeinsamen Wellen K und

U zusammenhängen.

Der zu pressende, aus Kohlenklein und dem geeigneten Bindemittel bestehende, zu

pressende Brei fällt aus dem Mischer, welcher hier nicht abgebildet ist, in die

Vertheiler Y. In denselben befinden sich je zwei

geneigte Messer, welche mittels Antriebscheiben b,

zugehöriger Kegelräder und stehender Wellen c so

gedreht werden, daſs sie den Brei nach unten drücken. Rechts von der betreffenden

stehenden Welle c befindet sich im Boden jedes

Vertheilers eine Oeffnung, welche, so lange der zugehörige Kolben N genügend weit zurückgezogen ist, dem Breie freien

Zutritt zum Preſsraume J gewährt. Der Preſskolben N wird einerseits im Raume J, andererseits zwischen den Sohlplattenwänden bezieh. auf den Nasen g (Fig. 15 und

17) derselben geführt; auf die Rolle O des

Preſskolbens N drückt zu geeigneter Zeit der Daumen L und schiebt hierdurch den Kolben N so entschieden in den Preſsraum, daſs, da dieser

hinten mittels der Platte W geschlossen ist, der Brei

den erforderlichen Druck erfährt. In der nunmehr erhaltenen Stellung verweilt Kolben

N einige Zeit, etwa so lange, wie die Daumenwelle

K für ⅛ Umdrehung gebraucht; inzwischen fassen die

paarweise angeordneten Daumen P (Fig. 16 und

17) unter die Zugbänder R, welche um feste

Bolzen der Sohlplatte sich zu drehen vermögen, um die Schluſsplatte W (Fig. 15 bis

17) emporzuheben. Nunmehr wirkt die gröſste Ausladung des Daumens L, wobei der Kolben N

weiter vorwärts und damit der gepreſste Ziegel aus dem Preſsraume geschoben wird.

Vor jeder Ausstoſsöffnung sind 2 Schienen angebracht, auf welchen die Ziegel behufs

bequemen Abhebens allmählich vorwärts rücken.

Der Kolben N muſs nun, um eine neue Füllung des

Preſsraumes zu gestatten, zurückgeschoben werden. Zu dem Zwecke sind einerseits an

dem Daumen L 2 Frösche l,

andererseits an dem Kolben N Röllchen r befestigt; erstere stoſsen gegen letztere und werden

so eingestellt, daſs sie die Rückwärtsbewegung der Kolbens N bis zur Anfangsstellung desselben bewirken. Der Antrieb der Maschine

erfolgt durch die Riemenscheiben V und V1; behufs Ausgleichung

der Widerstandsverschiedenheit ist die zugehörige Welle U mit zwei schweren Schwungrädern Z versehen.

Die Stirnräder T und S

übertragen die Bewegung auf die Daumenwelle K und die

Rollen a, welche auch nach a1 gesetzt werden können, dienen zum

Betriebe der Vertheilermesser.

Nach der Quelle soll die Maschine – bei 14 minutlichen Umdrehungen der Daumenwelle

und 4k Gewicht des fertigen Ziegels – innerhalb 24

Stunden 160t Waare liefern. Der Preis der Maschine

beträgt 8800 M.

Boulet, Lacroix und Comp. in Paris haben eine Ziegelmaschine mit zwei Preſsschrauben construirt,

welche in der Revue industrielle, 1883 * S. 33 beschrieben ist. Die

Gesammtanordnung der Maschine unterscheidet sich nicht von derjenigen der Schmelzer-Hertel'schen (vgl. 1874 211 3); bemerkenswerth ist jedoch, daſs statt der bei letzterer

gebräuchlichen einen Thonschraube deren zwei neben einander angeordnet sind. Da

diese beiden Schrauben sich wie die Walzen entgegengesetzt drehen, so dürfte durch

die in Rede stehende Anordnung die Einführung des Thones gesicherter sein als bei

einer Schraube. Ein kleiner Vortheil, welcher das Nebeneinanderlegen zweier

Schrauben hervorbringt, dürfte in dem bequemeren Uebergange des Thones in das in

wagrechter Richtung längliche Mundstück der Maschine zu finden sein.

Fr. Cancalon in Roanne (*D. R. P. Nr. 19804 vom 12.

Februar 1882) preſst mittels hin und her gehenden Kolbens den Thon durch ein aus

wagrechten Messern gebildetes Gitter, bringt die hervorquellenden Thonstreifen

mittels Leitwalzen in die senkrechte Richtung, auf welchem Wege sie in die seitliche

Oeffnung eines zweiten Preſsraumes gelangen, dessen wagrecht spielender Kolben den

Thon durch das Mundstück drückt. Beide Kolben sind mittels eines Doppelhebels so mit

einander verbunden, daſs der eine vorwärts gestoſsen wird, während der andere die

rückläufige Bewegung macht. Wenn auch auf diesem Wege eine gute Reinigung bezieh.

Mischung des Thones zu erzielen ist, so dürfte dagegen der gebildete Thonstrang

nicht genügend gleichmäſsig ausfallen. Ebenso wird die Leistung der Maschine, soweit

die Menge in Frage kommt, nicht befriedigen.

Zum Formen der Biberschwänze (vgl. 1883 247 * 159) sind zwei neue Vorrichtungen patentirt

worden.

Karl Herm. Lange in Penzig, Kreis Görlitz (*D. R. P. Nr.

19638 vom 26. Januar 1882) verfährt folgendermaſsen: Ein liegender Thonschneider

fördert den Thon in einen Preſsraum mit wagrecht spielendem Kolben; letzterer drückt

den Thon durch ein Gitter, welches gröbere Unreinigkeiten zurückhalten soll, in das

Mundstück. Der austretende Thonstrang hat einen Querschnitt gleich demjenigen des

Biberschwanzes, einschlieſslich der Nase. Der Thonstrang gleitet auf eine vorgelegte

Platte und bewegt sich unter einem derart ausgespannten Drahte hinweg, daſs

derjenige Theil der zur Herstellung der Nase auf dem Ziegel liegenden Leiste,

welcher nicht zu benutzen ist, abgeschnitten wird. Nachdem der Kolben am Ende seiner

Bahn angelangt ist, wird der erwähnte Draht senkrecht emporgehoben, wobei der

fortzunehmende Leistentheil quer abgeschnitten wird, während gleichzeitig zwei neben

einander liegende Messer – das eine für das gerade, das andere für das krumme Ende

des Ziegels – senkrecht nach unten sich bewegen, behufs Gestaltung der Endflächen

des Biberschwanzes. – Die betreffende Anordnung ist recht sinnreich; man muſs jedoch

fragen, wodurch die gleichmäſsige Länge der Ziegel gesichert wird? Diese richtet

sich offenbar bei der vorliegenden Maschine nach der Menge des Thones, welchen der

Kolben bei jedem Spiele

durch das Mundstück drückt, dürfte daher durch verschiedenartige Nebenumstände in

ziemlich weiten Grenzen schwanken.

Sehr hübsch ist die Anordnung gedacht, durch welche Lange das Abheben der fertigen Biberschwänze erleichtern will. Neben der

erwähnten, zur Aufnahme des Thonstranges bezieh. des fertig gestalteten Ziegels

dienenden Platte und mit ihr in demselben, quer gegen die Maschine verschiebbaren

Rahmen gelagert, befindet sich eine gleiche Platte. Während des Kolbenrückganges und

nachdem der betreffende Biberschwanz abgeschnitten ist, wird die zugehörige Platte

zur Seite und die andere Platte vor das Mundstück geschoben, so daſs ohne weiteres

die folgende Pressung stattfinden kann. Die Platten lassen sich in dem

gemeinschaftlichen Rahmen um wagrechte Zapfen drehen, welche in der Richtung je

einer Längskante derselben liegen. An je einem dieser Zapfen befindet sich ein in

eine feste Zahnstange greifendes Zahnrad, so daſs bei dem Verschieben des Rahmens

jede der Platten mit Leichtigkeit um eine ihrer Längskante gekippt wird und der

betreffende Biberschwanz bequem auf ein Brettchen genommen werden kann. Die

Verschiebung des mehr erwähnten Rahmens erfolgt durch die Maschine.

Herm. Diesener in Dobrilugk, Niederlausitz (*D. R. P.

Nr. 19782 vom 21. Februar 1882) hat sich die Massenfabrikation der Biberschwänze als Ziel gesteckt. Zu dem Ende

verwendet derselbe 2 bis 4 über einander liegende Mundstücke. Die hervorquellenden

Thonstränge legen sich auf einander; damit sie wegen Vorhandenseins der zur

Herstellung der Nasen dienenden, mitten auf jedem Strange liegenden Leiste nicht

umkippen, sind die unteren Stränge mit je 2 Seitenleisten versehen, welche jedoch,

dicht vor dem Mundstücke, von seitlich liegenden Messern abgetrennt werden, ohne

ihre Lage zu ändern. Die Thonstränge schieben sich gemeinschaftlich auf die

Abschneidemaschine und treffen dort auf die wagrecht ausgespannten

Nasenschneiddrähte, welche die Ablösung des überflüssigen Theiles der Nasenleiste

bewirken. Nachdem eine genügende Länge der Thonstränge auf der Abschneidemaschine

sich befindet, nimmt diese an der Bewegung derselben theil; es erfolgt alsdann durch

eine einzige Handbewegung das Querschneiden: der Nasenleisten durch Aufheben der

Nasenschneiddrähte um die Höhe jener, der Kopfenden durch einen in einer Senkrechten

Ebene geführten Draht, endlich der Fuſsenden durch einen Draht, welcher an

bogenförmigen Lehren entlang gleitet. Die auf einander liegenden abgehobenen

Biberschwänze sollen nun gemeinschaftlich getrocknet, ja unter Umständen sogar

gemeinschaftlich gebrannt werden.

Wenn auch dem ganzen Verfahren eine gewisse Kühnheit und Gedankenfrische nicht

abzusprechen ist, so dürfte es doch ohne Weiteres noch nicht einführbar erscheinen,

da die Lösung einzelner Theile der Gesammtaufgabe zu wünschen übrig läſst.

H. F.

Tafeln