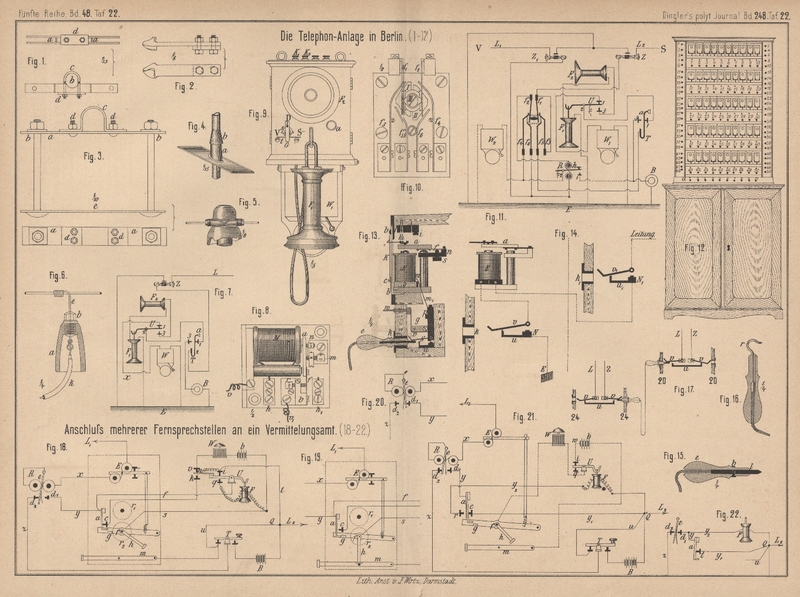

| Titel: | Die Telephon-Anlage in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 321 |

| Download: | XML |

Die Telephon-Anlage in Berlin.

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Oesterreich, über die Telephonanlage in Berlin.

Im Archiv für Post und Telegraphie, 1883 S. 10 ff. hat

Postrath Oesterreich ausführlich die in Berlin

bestehende FernsprechanlageUeber die Anlage in Zürich vgl. 1883 247 *

390. beschrieben, der zuerst angelegten im deutschen Reiche;

seinen Mittheilungen sind die nachfolgenden Angaben entnommen.

Die Bedingungen sind im Wesentlichen noch dieselben wie in der

Bekanntmachung vom 4. Juni 1880, in welcher das Reichspostamt zur Betheiligung

aufforderte. Die Theilnehmer zahlen für die Apparate, deren Bedienung und

Instandhaltung bei einer Leitung bis zu 2km

jährlich 200 M. und 50 M. mehr für jedes fernere volle oder angefangene Kilometer.

Hinzugetreten ist namentlich die telephonische Zustellung von Telegrammen vom

Haupttelegraphenamte an die Theilnehmer und umgekehrt (Grundtaxe 10 Pf., Worttaxe 1

Pf.), der Anschluſs mehrerer Bewohner eines Hauses durch denselben Draht mit

Nebenvermittelungsstelle im Hause (50 M. jährlich für jede weitere Stelle,

mindestens aber 100 M.), Aufstellung von Telephon bezieh. Wecker in verschiedenen

Räumen desselben Theilnehmers (20 M. bezieh. 10 M. jährlich) unter Aufstellung eines

Zwischenapparates (30 M.), wenn zwei verschiedene Stellen auch unter einander

sprechen können sollen.

Auſser den an die Vermittelungsämter angeschlossenen Leitungen der

Theilnehmer bestehen auch unmittelbare Verbindungen zwischen zwei Geschäftsstellen

desselben auſserdem an das Vermittelungsamt angeschlossenen Theilnehmers (jährlich

120 M. bei 2km Leitung; 50 M. mehr für jedes

angefangene Kilometer, 20 M. für 1 Zwischenapparat). In den öffentlichen

Fernsprechstellen ist für die Benutzung bis 5 Minuten 50 Pf. in Berlin oder

Charlottenburg, 75 Pf. zwischen Berlin und Charlottenburg zu zahlen, von den

Börsenbesuchern bei Benutzung der Sprechstelle in der Börse 70 Pf. (50 für die

Postkasse, 20 für die Kaufmannschaft) bis zu 5 Minuten; für Benutzung letzterer

entrichten Theilnehmer der Stadtfernsprechanlage 170 M. jährlich (70 zur Postkasse,

100 für die Kaufmannschaft).

Die Leitungen laufen als blanke

Drähte über die Häuser hinweg. Der Magistrat hat unterm 18. Januar 1881 die

Ueberschreitung der Straſsen und Plätze, sowie die Befestigung von Leitungsstützen

auf städtischen Gebäuden genehmigt; auf Privatgebäuden wird letzteres selten versagt

und in keinem Falle wurde eine Vergütung dafür gefordert. Die auf den Häusern

aufgestellten Stangen bestehen aus schmiedeisernen Röhren; jede ist der leichteren

Handhabung wegen aus 2 Theilen zusammengesetzt und zwar aus einem unteren Theile von

7cm,5 äuſserem und 6cm,7 innerem Durchmesser, sowie stets gleich

bleibender Länge von 2m, ferner aus einem oberen

Theile von 6cm,7 äuſserem und 5cm,7 innerem Durchmesser. Die Länge des oberen

Theiles wird den örtlichen Verhältnissen angepaſst. Beide Theile werden mittels

eines 10cm langen Gewindes in einander geschraubt.

Den oberen Abschluſs der Stange bildet eine guſseiserne Verschluſskugel, welche in

das obere Rohr gesteckt wird. Der untere Theil jeder Stange ist am oberen Ende mit

einer verzinkten Schelle versehen, welche mit der Stange verlöthet ist und zur

Befestigung der Erdleitung des Blitzableiters dient. Das untere Ende der Stange wird

mit einem hölzernen Pfropfen verschlossen, um die Stange gegen das Tönen der Drähte

mit Sand oder Asche ausfüllen zu können.

Jede einfache Stange, auch in gerader Linie, erhält eine Strebe

von 25mm starkem Rundeisen und entsprechender

Länge. Das obere, platt gehämmerte Ende bildet eine Oese von 20mm lichter Weite; das untere Ende ist zu einem

Ringe von 25 bis 30mm Oeffnung gebogen. Der obere

Theil der Strebe wird mit der Stange möglichst nahe unter dem untersten Querträger

mittels einer aus 2 Theilen bestehenden Schelle verbunden, von deren beiden 15mm starken Schraubenbolzen der eine durch die Oese der Strebe

gesteckt wird. Der untere Theil der Strebe wird gewöhnlich mittels einer

Holzschraube von 18cm Länge und 2cm Durchmesser am Holzwerke des Daches befestigt;

unter Umständen muſs die Construction der Oertlichkeit angepaſst werden. Stangen,

welche in Winkelpunkten stehen, werden möglichst durch Anker aus 2 bis 4

zusammengedrehten, 4mm starken Drähten gegen

Seitenzug geschützt.

Eiserne Stangen sind bisher nur vereinzelt in äuſseren

Stadttheilen angewendet worden, in denen die Straſsen noch nicht vollständig bebaut

sind, wo jedoch hölzerne Stangen ihres unschönen Aussehens halber nicht aufgestellt

werden können. Diese Stangen bestehen aus einem guſseisernen Fuſsstücke mit einem

eingesteckten schmiedeisernen Rohre und den gewöhnlichen Querträgern zu 4 und 2

Leitungen.

Die Querträger werden je nach der

Gröſse der Linie zu 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 und 24 neben einander stehenden

Isolatoren eingerichtet. Im ersten Baujahre wurden dieselben aus zwei ∟-Eisen von 38

bis 40mm Schenkelbreite und 5mm Schenkeldicke, welche zu einem [-förmigen Profile zusammengenietet sind, hergestellt.

Beide Schenkel sind mit 20mm weiten Bohrungen für

die mittels Schraubenmutter auf den Querträgern zu befestigenden Stützen versehen,

und zwar bei den Querträgern zu 2 und 4 Leitungen mit 40cm, bei den übrigen Querträgern mit 30cm

Seitenabstand. Im zweiten Baujahre wurde für die Querträger eine einfachere und

leichtere Construction gewählt. Fig. 1 Taf.

22 zeigt einen Querträger zu 2 Isolatoren. Zwei Flacheisen von 39mm Breite und 6mm,5 Dicke werden durch Zwischenstücke a von

gleichen Abmessungen zu einem Profile von 40mm

Höhe zusammengenietet. Die Querträger zu 2 Isolatoren erhalten zur sicheren

Befestigung an der Stange einen segmentartigen Ausschnitt b; an die Querträger zu 4 Isolatoren sind zu gleichem Zwecke 2 Stücke

Flacheisen von 55mm Breite mit angenietet, welche

einen segmentartigen Ausschnitt erhalten. Die Querträger, welche an zwei oder mehr

Stangen befestigt werden (mit 6 und mehr Isolatoren), bedürfen keiner

Ausschnitte.

Die Querträger werden an den Stangen mittels eines 6mm starken, hufeisenförmigen Ziehbandes c befestigt, dessen Schenkel in Schrauben mit Muttern

auslaufen, welche bei der Befestigung durch die beiden Flacheisen des Querträgers

und eine auf der anderen Seite vorgelegte, mit 2 Löchern versehene Unterlagscheibe

d gesteckt werden. Für Abspannungen werden die

Querträger aus zwei Flacheisen von 8mm Dicke

hergestellt.

Die geraden Stützen bestehen aus

einem oberen, 14cm langen Theile von 19mm,5 starkem Rundeisen mit einer Verstärkung am

unteren Theile zum Aufsetzen auf den Querträger. Der untere, 6cm lange Theil ist am Ende mit Schraubengewinde

und Mutter versehen. Damit die beiden Flacheisen des Querträgers beim Anziehen der

Schraubenmutter nicht zusammengedrückt werden, wird zwischen beide Flacheisen eine

eiserne Hülse (Futterring) von 26mm Höhe und 20mm Oeffnung auf den unteren Theil der Stütze

geschoben, so daſs auch bei festem Anziehen der Mutter der Abstand der beiden Theile

des Querträgers erhalten bleibt. Gebogene Stützen

kommen bei Abspannungen (Einführungen) und Abzweigungen zur Anwendung. Der im

Isolator befindliche gerade Theil von 19mm,5

Durchmesser ist rund, während der gebogene Theil aus Vierkanteisen von 20mm Seite besteht. Die Befestigung im Querträger

erfolgt mittels einer am Ende befindlichen Schraube mit Mutter.

Blitzableiterklemmen zur Führung der

Erdseile längs der Umfassungsmauern von Gebäuden, bestehen aus einem 21cm langen, 3cm

hohen, lern starken Flacheisen mit Mauerbolzen (vgl. Fig. 2 Taf.

22). Ein Backen von 7cm,5 Länge, welcher mittels

zweier Schraubenbolzen befestigt wird, dient zum Einklemmen des Drahtseiles. Die

inneren Flächen beider Theile sind feilenartig aufgehauen.

Zur Isolirung der Leitungen werden

die in der Reichs-Telegraphenverwaltung gebräuchlichen Isolatoren benutzt, und zwar

die groſse Doppelglocke in den Linien, der kleine Isolator zur Einführung der

Leitungen in die Vermittelungsämter.

Bildung der Gestänge. Die einfachen

Stangen werden mit Querträgern zu 2 und 4 Isolatoren versehen, und zwar sollen in

der Regel nicht mehr als 2 Querträger zu 4 Isolatoren an einer einfachen Stange

befestigt werden. Auf gerader Linie indessen und unter sonst günstigen Verhältnissen können unbedenklich

auch mehr Leitungen am einfachen Gestänge angebracht werden. So sind namentlich in

der ersten Bauzeit oft einfache Gestänge mit 4 bis 5 Querträgern aufgestellt worden,

welche sich bis jetzt durchaus gut gehalten haben. Sind mehr als 8 Drähte zu ziehen,

so verwendet man bis zu 30 Drähten Querträger zu 6 Isolatoren und wählt ein

doppeltes Gestänge, wobei 4 Isolatoren zwischen den beiden Stangen sich befinden.

Bei mehr als 30 und bis zu 40 Drähten werden Querträger zu 8 Isolatoren angewendet

und die Stangen in der Regel derart aufgestellt, daſs zwischen je 2 Stangen sich 4

Isolatoren befinden, also bei Querträgern zu 12 Isolatoren 3 Stangen u.s.w. Die

gröſsten in Berlin bisher aufgestellten Gestänge tragen 140 und 168 Leitungen (auf 7

Querträgern zu 20 bezieh. 24 Leitungen).

Verzinkter Gußstahldraht (2mm,2 Durchmesser und 140 bis 150 k/qmm absolute

Festigkeit) wird ausschlieſslich zu denjenigen Leitungen verwendet, welche auf den

Häusern geführt sind und für deren Zerreiſsungssicherheit eine gröſsere Gewähr

gefordert wird.

Im Uebrigen werden beim Baue der Fernsprechlinien diejenigen

Drahtsorten verwendet, welche überhaupt für Telegraphenlinien Anwendung finden,

nämlich verzinkter Eisendraht von 4 bezieh. 2mm,5 Durchmesser zur Leitung (an Landwegen

u.s.w.), verzinkter Eisendraht von 2mm Durchmesser

zum Festbinden der Leitungsdrähte an den Isolatoren, verzinkter Eisendraht von 1mm,7 Durchmesser (Wickeldraht) zur Verbindung

zweier Drahtenden mittels der Wickellöthstelle (sogen. Britanniaverbindung).

Um zu verhindern, daſs das Tönen der

Drähte sich nach dem Inneren der Gebäude fortpflanzt, sind die Stangen

möglichst nicht an den Umfassungsmauern der Gebäude, sondern an den

Dachconstructionen zu befestigen. Ist dies wegen der Art der letzteren (z.B. bei

Holzcementdächern) oder aus anderen Rücksichten nicht angängig, so ist zur

Befestigung der Stangen eine solche Stelle der Umfassungsmauer auszuwählen, bei

welcher ein etwaiges Tönen der Drähte weniger stört, z.B. über Treppenthürmen,

Küchenflügeln u.s.w.

Zur Befestigung der Stangen dienen 2

Unterlegplatten mit Laschen von der in Fig. 3 Taf.

22 angegebenen Form. a ist eine Platte von 50cm Länge, 65mm

Breite und 6mm Dicke mit zwei 25mm weiten Durchbohrungen für Schraubenbolzen b oder Holzschrauben. In der Mitte ist eine dem

Querschnitte der Stange entsprechend gebogene Lasche c

aufgesetzt; die Befestigung der Stange erfolgt durch Anziehen der 4 Schraubenbolzen

d. Die eine Befestigungsvorrichtung wird am Fuſse

der Stange angelegt, die zweite in einem Abstande von mindestens Im an passender

Stelle. – Erfolgt die Befestigung an Mauern, so werden in die Durchbohrungen

Mauerbolzen b von 20mm Durchmesser und entsprechender Länge gesteckt; auf der inneren Seite

der Mauer wird eine Unterlegplatte e verwendet, welche

in ihren Abmessungen u.s.w. genau der an der äuſseren Seite der Mauer verwendeten

Platte entspricht. Die Befestigung der Stangen an Giebelmauern muſs besonders

sorgfältig von geübten und zuverlässigen Handwerkern ausgeführt werden, damit

Nachbesserungen an schwer und meist nur mittels Hängegerüsten, Fahrstühlen u. dgl.

zugänglichen Stellen vermieden werden.

Die Befestigung der Stangen innerhalb der Dächer erfolgt entweder

an den Dächern selbst, oder an geeigneten Hilfsconstructionen, die aus sogen.

Kreuzhölzern (4kantigen Hölzern von 13cm Seite)

hergestellt werden. Die Kreuzhölzer werden am Dachgebälke mittels Bolzen von 2cm Durchmesser und entsprechender Länge befestigt.

Die Befestigungstheile werden an Kreuzhölzern und an gesunden Hölzern der

Dachconstructionen mittels Holzschrauben von 2cm

Durchmesser und 13cm Länge fest geschraubt; ist

die Festigkeit der Dachconstructionstheile nicht ganz zweifellos, so werden Bolzen

u. dgl. wie an Giebelmauern angewendet.

Bei Schiefer- und Ziegeldächern sind vorhandene Laufbretter bis zu dem Gestänge zu verlängern bezieh.

neue anzulegen. Nach Aufstellung der Stangen werden die mit Stützen und Isolatoren

bereits versehenen Querträger im Höhenabstande von 40cm an die Stangen angeschraubt und die Seitenbefestigungen angebracht.

Diejenigen Stellen, an denen die Stangen, Streben u.s.w. die Dachfläche durchsetzen, werden

nach Fig. 4 Taf. 22 durch eine Zinkblechplatte von entsprechender bezieh. den

vorhandenen Bedachungsstücken angepaſster Gröſse gedichtet. Die Blechplatte ist mit

einer oben offenen Tülle a versehen, über welche wieder

ein mit der Stange gut verlötheter Trichter b greift.

Zwischen Tülle und Stange bezieh. Trichter ist ein kleiner Spielraum nöthig, weil

bei der unvermeidlichen Bewegung der Stange sonst die Theile auf einander drücken

und dadurch leicht die Löthstellen beschädigt und undicht werden.

Gegen das Tönen der Drähte hat sich das neben den oben erwähnten

Vorsichtsmaſsregeln seit länger als einem Jahre ausschlieſslich angewendete

Dämpfungsmittel gut bewährt. Dasselbe besteht aus einem Gummicylinder von 15mm Durchmesser und 10cm Länge (Preis 12,6 Pf.), welcher der Länge nach bis zur Mitte

aufgeschnitten ist und hier eine Längsöffnung von 1mm Weite zum Einlegen des Leitungsdrahtes enthält. Bei einigermaſsen

gleichen Stangenabständen wird der Gummicylinder – die geschlitzte Seite auf gerader

Strecke nach oben, in Winkelpunkten dem Drahtzuge entgegengesetzt gerichtet – in die

Bindung des Drahtes an den Isolator gelegt (vgl. Fig. 5 Taf.

22). Zum Schütze gegen Witterungseinflüsse wird der Gummicylinder vorher mit einem

Bleibleche umwickelt. Da diese Bindung den Leitungsdraht nicht unbedingt gegen

Verschiebung schützt, so wird bei ungleichen Spannweiten das Dämpfungsmittel in der

Weise angewendet, daſs, während der Leitungsdraht in gewöhnlicher Weise unmittelbar

an den Isolator gebunden wird, zu beiden Seiten des Isolators, etwa 1,5 bis 2m von demselben entfernt, Gummicylinder von 10 bis

15cm Länge auf dem Leitungsdrahte befestigt

werden. Während im ersteren Falle nur die Uebertragung des Tönens auf die Häuser

vermieden werden soll, wird im letzteren Falle die Entstehung des Tönens überhaupt

zu verhindern gesucht. Bei vereinzelt vorkommenden, sehr groſsen Spannweiten ist es

vortheilhaft, den Leitungsdraht auf der betreffenden Stelle abzuspannen, d.h. um den

Hals des Isolators herumzulegen. Auch in diesem Falle kann der Gummicylinder

angewendet werden, indem man denselben – mit dem Schlitze nach auſsen – um den Hals

des Isolators herum- und den Draht in den Schlitz einlegt.

Blitzableiter. Die im Laufe zweier

Sommer über Berlin hinweggegangenen, zum Theile recht schweren Gewitter haben nicht

die geringste Beschädigung weder der Linienanlage, noch der betreffenden Häuser

verursacht, wohl aber ist die Thätigkeit der in den Fernsprechstellen vorhandenen

Blitzableiter in zahlreichen Fällen in Anspruch genommen worden. Jede 3. oder 4.

Stange ist durch ein Seil von 3 Stück 4mm starken

verzinkten Eisendrähten mit der Erde in leitende Verbindung gebracht. Das Drahtseil

wird, wie schon erwähnt, an eine verzinkte Schelle gelöthet. Demnächst wird das Seil

mittels Isolatoren auf dem Dache entlang und mittels der in Fig. 2

angedeuteten Klemmvorrichtung an den Wänden herab bis zur Erde geführt. Hier wird

mit einem Erdbohrer ein Loch bis in die – in Berlin meistens leicht zu erreichende –

Grundwasserschicht gebohrt und das zu einigen Ringen gebogene Ende so tief als

möglich versenkt. Ueber dem Erdboden, bis etwa zu 2m Höhe, wird das Erdseil mit einer Holzleiste bedeckt. Sofern sich in der

Nähe der Stangen gröſsere Metallmassen in oder an dem Gebäude befinden (Zinkdächer,

Wasserbehälter u.s.w.), werden diese mit den Stangen bezieh. der Erdleitung durch

besondere Drähte leitend verbunden. Diejenigen Stangen, welche mit keiner Erdleitung

versehen sind, werden mit der nächsten Erdleitung durch einen 4mm starken Leitungsdraht verbunden. Der Draht wird

mit der bezeichneten Schelle verlöthet, über den untersten Querträger um die Stange

gelegt, mit reichlichem Durchhange bis zur nächsten Stange geführt, mit dieser in

derselben Art verbunden u.s.f. Abgesehen von dem Vortheile, daſs auf diese Weise

sämmtliche Gestänge mit der Erde in leitende Verbindung gebracht werden, ist man in

der Auswahl des Ortes für die Erdleitung auch nicht so gebunden, als dies sonst der

Fall sein würde. Es ist dies namentlich in Berlin von Vortheil, wo bei der

weitgehenden Ausnutzung des Grund und Bodens selbst auf groſsen Grundstücken nicht

immer ein geeigneter Platz zur Anbringung einer Erdleitung zu finden ist.

Behufs der Einführung in die Häuser

wird die Leitung vom letzten Gestänge aus möglichst mit blankem Drahte bis zum

Fenster desjenigen Zimmers geführt, worin die Apparate aufgestellt werden sollen.

Nach den nicht unmittelbar an einer Hauptlinie liegenden Häusern wird eine Zweiglinie

auf einzelnen Stützen, welche unmittelbar an den Häusern befestigt werden, geführt.

Oberhalb des Fensters wird ein groſser Isolator auf einer gewöhnlichen gebogenen

Stütze in die Wand eingegypst, woran der oberirdische Draht endigt; von da aus kommt

ein 1 drähtiges Bleirohrkabel zur Verwendung, mit dem man nöthigenfalls sogar bis zu

dem Gestänge auf dem Hause gehen muſs. Bleirohrkabel und oberirdische Leitung werden

mittels der in Fig. 6 Taf.

22 dargestellten Einführungsglocke aas Hartgummi verbunden, in deren Mantel a oben ein Stück b

eingeschraubt ist; durch letzteres geht wasserdicht ein verzinkter Eisendraht e, dessen in die Glocke reichendes Ende zu einer Oese

gebogen ist und zur Verbindung mit dem schon vor dem Einschrauben von b an die Oese angelötheten Bleirohrkabel k dient, während das andere Ende zur Verbindung mit der

oberirdischen Leitung benutzt wird. Das Kabel wird durch den Fensterrahmen,

nöthigenfalls durch die Wand ins Zimmer geführt. Im Zimmer wird neuerdings auch

doppelt umsponnener Wachsdraht von 1mm

Kupferdurchmesser verwendet.

Die Erdleitung im Inneren der Häuser wird aus einem Kupferdrahts

eile von 2 Stück 2mm starken Drähten hergestellt,

an welche sowohl die Erde des Apparates, wie der Batterie geführt wird. Die

Erdleitung wird fast ausnahmslos mit den Wasserleitungsröhren verbunden, und zwar

mit den Bleiröhren, an denen die Verlöthung sich leichter und sicherer herstellen

läſst. Ist Wasserleitung nicht im Hause, so wird an geeigneter Stelle eine

Erdleitung aus 3 Stück Eisendrähten von 4mm

Durchmesser, welche zu einem Seile gedreht sind, in die Erde und zwar bis an das

Grundwasser geführt.

Als Apparate werden benutzt das Siemens'sche Telephon mit Hufeisenmagnet

(vgl. 1879 231 * 140), welches inzwischen nur einige mehr

äuſserliche Veränderungen erfahren hat. Mikrophonsender

und zwar die von Blake und von Berliner (vgl. 1881 241 236. 1882 246 81. 130) werden in der Berliner Fernsprechanlage nur

in verhältniſsmäſsig geringer Anzahl angewendet, und zwar hauptsächlich bei den

Vermittelungsämtern, weil die Mikrophonsender ein leises Sprechen zulassen, dieser

Umstand dort aber in so fern von Wichtigkeit ist, als die Beamten durch vieles

Sprechen am Mikrophon nicht so angestrengt werden, mehrere zugleich im Dienste

befindliche Beamte sich auch gegenseitig weniger stören als bei Benutzung des

Fernsprechers.

Die zur Einrichtung einer Fernsprechstelle gehörigen Apparate sind

in einem Holzkästchen mit 2 Thüren (vgl. Fig. 9 Taf.

22) untergebracht. Für Endstellen ist in dem Kästchen das eine Telephon, das zum

Sprechen benutzt werden soll, festgelegt, ein zweites, zum Hören bestimmtes, hängt

in einem Haken des Hebels eines selbstthätigen Umschalters und schaltet dabei einen

Rasselwecker (mit Selbstunterbrechung, neuerdings gewöhnlich mit Selbstausschluſs)

ein, während beim Abnehmen dieses Fernsprechers vom Haken der Wecker ausgeschaltet

und dafür die beiden Telephone eingeschaltet werden. Bisweilen wird der Wecker noch

mit sichtbarem Zeichen – einer Scheibe an einem Winkelhebel – versehen und bei

Bedarf der Winkelhebel gleich zum Schlieſsen eines Lokalstromes nach einem zweiten,

entfernten Wecker benutzt. Vor dem Umschalter ist noch eine einfache Taste und ein

sogen. „Spindelblitzableiter“ eingeschaltet, Erstere ist ein federnder

Messingstreifen mit aus dem Kästchen vortretendem Hartgummi- oder Elfenbeinknopfe;

beim Druck auf den Knopf wird der Streifen von einer Contactschiene, von der ein

Draht nach der Umschalterachse führt, an einen Contact gelegt, welcher mit dem einen

Pole der mit dem anderen Pole an der Erde liegenden Weckbatterie (6 bis 12 Leclanché-Elemente) verbunden ist. Der Blitzableiter

enthält auf einer mit der Erde verbundenen Messingspindel einen dünnen isolirten

Abschmelzdraht; beim Herausziehen der Spindel stellt eine Messingfeder selbstthätig

eine Verbindung der beiden Lager für die auf die Spindel an deren Enden isolirt

aufgeschobenen Messinghülsen her, in welchen die Enden des Abschmelzdrahtes

befestigt sind, und verhütet so eine Leitungsunterbrechung zufolge des Herausziehens

der Spindel. Die Schaltung einer Fernsprechstelle zeigt die an sich leicht

verständliche Figur 7 Taf.

22, in welcher bei der Ruhestellung die Leitung L durch

den Blitzableiter Z zur Taste T, zur Achse des selbstthätigen Umschalters U

und durch den Wecker W zur Erde E geführt ist. Faſst man die Feder des Tasters T am Knopf a und drückt sie auf 3, so entsendet die Batterie B den Strom unmittelbar in die Leitung; nimmt man F1 vom Haken ab, so legt sich der Hebel

von U auf 3, schaltet den

Wecker W aus und beide Telephone F1 und F2 ein.

In den Endstellen, welche mit Relais versehen sind, geht die

Leitung von x ab nicht durch den Wecker, sondern durch

die Spulen des Relais zur Erde und letzteres schlieſst beim Ansprechen die Batterie

B durch den Wecker. Das Relais, welches auch in den

Zwischenstellen Anwendung findet, ist in Fig. 8 Taf.

22 abgebildet; nur der eine Schenkel des Hufeisens M

hat eine Drahtrolle von etwa 2000 Umwindungen und 80 S-E Widerstand. Die Enden der

Bewickelung sind an die Klemmen h und h1 geführt, während v und v1 die Poldrähte der Lokalbatterie

bezeichnen, welche der Anker a schlieſst, wenn er mit

der Schraube n auf den Kern M auftrifft: die Schraube r im Messingstück

b regulirt die Spannung der Feder f, die Schraube m die

Hubhöhe des an f sitzenden Ankers a.

In den Endstellen mit Mikrophongeber ist der Umschalter U (Fig. 7) noch

mit einer Feder versehen, welche der Umschalterhebel mittels eines seitlich aus ihm

vorstehenden, isolirten Stiftes beim Abnehmen des Telephons F1 auf einen Contact auflegt, um so

ein Element der Batterie B durch die primäre Spule des

Inductors des Mikrophons zu schlieſsen; die secundäre Spule des Inductors wird an

Stelle des wegbleibenden Telephons F2 zwischen 3 in U und F1 eingeschaltet.

In Fig. 9 Taf.

22 ist ein Apparatkästchen einer Zwischenstelle

abgebildet; dasselbe unterscheidet sich von den für Endstellen äuſserlich nur durch

die Klemme K2, für die

nach der Endstelle S weiterführende Leitung L2 und den Griff G des Umschalters, welcher mittels der Stellscheibe s und der Stahlfeder t in

3 Stellungen gebracht werden kann. Wie Fig. 10

Taf. 22, welche den UmschalterIn der neuesten Zeit hat dieser Umschalter, unter Beibehaltung des

Grundgedankens und der Schaltung, eine zweckmäſsigere Einrichtung

erhalten. von der Rückseite gesehen darstellt, erkennen läſst,

ist bei der Mittelstellung des Griffes G auf D bloſs Feder f1 mit f2 durch das Mittelstück III leitend verbunden und, wie sich aus der Schaltungsskizze der

Zwischenstelle Fig. 11

Taf. 22 ergibt, L1

unmittelbar mit L2, das

Vermittelungsamt V mit der Endstelle S zum Durchsprechen verbunden; das Relais R ist mit eingeschaltet und bringt beim Rufen einen

vorhandenen zweiten Wecker W2 mit Hilfe der Batterie B zum

Tönen. Wird G links auf V

gestellt, so ist f1

auſser Verbindung mit f2, dafür aber f3 mit f4

durch das Messingstück I und f5 mit f6 durch II

verbunden, so daſs V nur die Zwischenstelle auf W1 rufen, bezieh. nach

Abheben des Telephons F1 vom Haken des Umschalters U mit der

Zwischenstelle sprechen kann; S kann letztere auf W2 rufen. Wird endlich

G nach rechts auf S

gedreht, so ist f3

durch I mit f3, f4 mit f6 durch II verbunden,

f1 und f2 sind isolirt; daher

kann jetzt V bloſs auf W2 rufen, S

dagegen ruft auf W1 und

kann nach Abheben von F1 mit der Zwischenstelle sprechen.

Vermittelungsämter bestehen in Berlin

zur Zeit 4, nämlich: Nr. I beim Haupttelegraphenamte (Französische Straſse 33c) für den mittleren Stadttheil, Nr. II (Leipziger

Straſse 16) für die südlichen, südwestlichen und westlichen Stadttheile.Hier sind seit einigen Tagen auch die Leitungen eingeführt, welche das

Fernsprechnetz in Potsdam an das in Berlin anschlieſsen. Nr. III

(Oranienburger Straſse 35) für die nördlichen und nordöstlichen Stadttheile, Nr. IV

(Cöpenicker Straſse 122) für die südöstlichen Stadttheile. Auſserdem ist eine kleine

Hilfsvermittelungsstelle in Charlottenburg für den Verkehr der dortigen (13

Theilnehmer) mit Berlin eingerichtet. Endlich besteht die besondere

Vermittelungsstelle in der Börse (vgl. 1882 243 341). Die

4 Aemter I bis IV befinden sich in reichseigenen Gebäuden. Jedes derselben ist mit

den 3 anderen und der Börse durch 4 bis 9 Leitungen, Charlottenburg bloſs mit II

durch 4 Leitungen verbunden; auſserdem ist zwischen I bis IV und Börse noch je 1

Draht für den dienstlichen Verkehr gespannt und unmittelbar an einen besonderen

Apparat gelegt. Auf dem Dache jedes Amtes ist ein hölzerner Thurm erbaut, um den

herum in einem Viereck oder Achteck die Abspanngestänge stehen. Auf dem Dache läuft um

den Thurm eine mit einem Eisengitter versehene Galerie von Im Breite. Ein weit

vorspringendes flaches Dach enthält 2 Oberlichtfenster. Dach und Gallerie sind mit

Zinkblech gedeckt; die Wände des Thurmes, von denen die eine mit einer Thür versehen

ist, sind mit Holz bekleidet, welches zu gröſserer Wetterbeständigkeit mit Oelfarbe

gestrichen ist. Das obere Drittel des Thurmes ist mit kleinen Isolatoren in 6 Reihen

zu 22 besetzt, so daſs bequem über 500 Leitungen zugeführt werden können. Im Inneren

führt eine Treppe bis zum Thurme, auſserdem läuft in der Höhe der untersten

Isolatorreihe rings herum ein 50cm breites Brett

als Sitz für die im Inneren beschäftigten Arbeiter. Die Stahldrahtleitung endet am

Abspanngestänge; von dort bis zu dem kleinen Isolator am Thurme wird Eisendraht von

2mm Stärke (Bindedraht) angewendet; demnächst

gelangen bis zu den Klappenschränken im Vermittelungsamte 4 drähtige Bleirohrkabel

zur Benutzung. Diese Kabel werden an den Wänden des Zimmers in Klemmleisten

befestigt, in Holzverkleidung bis zum Fuſsboden des Thurmes geführt, dort nach den 4

Ecken vertheilt und mittels Gasrohrhaken an den 4 Pfosten des Thurmes befestigt,

endlich in der Höhe der untersten Isolatorreihe von der Bleihülle befreit und in die

4 isolirten Drahte aufgelöst. Die isolirten einzelnen Drähte werden mittels

Drahtklammern an der Innenwand befestigt und durch ein über dem kleinen Isolator

gebohrtes Loch zu diesem geführt bezieh. mit dem blanken Drahte verbunden. Beide

Verbindungsstellen werden gut verlöthet.

Diese Art der Einführung gestattet leicht, für die unmittelbaren

Leitungen in den Einführungsthürmen Untersuchungsstellen anzulegen. Dazu werden die

durch den Thurm gehenden derartigen Leitungen an Klemmen gelegt.

Zur Verbindung der Leitungen in den Vermittelungsämtern unter

einander dienen sogen. Klappenschränke von der in Fig.

12 Taf. 22 abgebildeten Form für je 50 Leitungen. Der Klappenschrank steht

auf einem Untersatze (Batterieschranke von 0m,95

Höhe, 0m,83 Breite und 0m,33 Tiefe) und ist 1m hoch, 0m,65 breit, etwa 12cm tief und enthält 50 Klappen K mit Elektromagneten E

(zur Auslösung der vom Häkchen h des Ankers a festgehaltenen Klappe genau von der in Fig.

13 Taf. 22 abgebildeten Einrichtung), welche zu je 10 in 5

Horizontalreihen angeordnet sind. Zur Regulirung dient die auf die Blattfeder f wirkende Schraube s. Die

Zuleitung wird durch zwei an der hölzernen Grundplatte o der Elektromagnetrolle (3500 Umwindungen; 150 S-E) befestigte, mit den

Umwindungen verbundene Metallstücke m gebildet, auf

welche 2 Messingfedern m1 drücken, von denen die eine mit der Leitung, die andere mittels des

Messingstückes p mit dem oberen Theile v der Klinke N verbunden

ist. Nach vorn ist der Elektromagnet durch die Messingplatte b abgeschlossen, welche die um ein Gelenk c

drehbare Klappe K von geschwärztem Messing trägt. Geht

das Häkchen h nach abwärts, so fällt die Klappe, deren

Bewegung durch eine kleine Blattfeder eingeleitet wird. Fällt K auf den Messingstift w

herab, so wird der Lokalstrom geschlossen, da zwischen der Messingklemme g und der Messingplatte b

mit Klemme i die Lokalbatterie und ein Wecker

geschaltet sind.

Wie in Fig. 12

angedeutet, befinden sich auſser unter den 50 Klappen noch an beiden Seiten je 25

nummerirte und am Fuſse des Klappenschrankes in einer Reihe 10 Stöpsellöcher. Die

seitwärts angebrachten 50 Stöpsellöcher enthalten Klinken N1 (Fig. 14

Taf. 22), deren oberer Theil v1 mit der Leitung verbunden ist, während die untere

Schiene u1 zu dem

Elektromagnete der Klappe führt. Man ist hiernach im Stande, jede Leitung sowohl in

der Klinke (d.h. ohne Einschaltung des Elektromagnetes), als in der Klappe (mit

eingeschaltetem Elektromagnete) zu verbinden. Um die eingeschalteten Widerstände auf

das geringste Maſs zu beschränken, wird nämlich bei jeder Verbindung zweier

Leitungen stets nur eine Klappe eingeschaltet, welche bestimmt ist, dem Amte den

Schluſs der Unterredung anzudeuten. – Zur Herstellung der Verbindungen dient eine

mit wollener Litze umsponnene biegsame Schnur von dünnen Metallfäden (sogen.

Leitungsschnur), welche, sofern sie zur Verbindung zweier Leitungen unter einander

dienen soll, an jedem Ende einen Stöpsel hat. Soll die Schnur nur dazu dienen, eine

beliebige Leitung mit einem Fernsprechapparate zu verbinden, so wird an dem einen Ende statt des Stöpsels

ein einfacher Kupferdraht zum Anlegen an eine Klemme angebracht. Der Stöpsel besteht aus einem Hefte e (Fig. 15

Taf. 22) von Hartgummi, dessen vorderes Ende bis zu dem Absatze bei b in das Stöpselloch k

bezieh. k1 gesteckt

werden kann. Aus dem Hefte e steht ein 4mm starker, vorn stumpf zugespitzter Messingstift

l hervor, welcher mit der durch das Heft

hindurchgehenden Leitungsschnur in Verbindung steht. Der Messingstift l steht auſserdem durch eine Schraube mit einem um das

Heft bei b herumgelegten Messingringe in metallischer

Verbindung, von dessen Zweck später die Rede ist. Wird der Stöpsel in ein Loch z.B.

k (Fig. 14)

gesteckt, so hebt der Messingstift a den oberen Theil

v der Klinke N und

trennt denselben von dem unteren Theile w, während er

selbst mit v in leitender Berührung bleibt.

Die in der unteren Horizontalreihe angebrachten zehn Löcher münden

auf Klinken der beschriebenen Einrichtung, welche zu Verbindungen innerhalb der

Aemter (zu den Sprechapparaten, zwischen zwei Klappenschränken u.s.w.) und zu den

Verbindungen mit anderen Vermittelungsämtern benutzt werden. Die betreffenden

Verbindungen führen jedoch nur zu dem oberen Theile der Klinke, während der untere

isolirt ist.

Zum Verkehr mit den Theilnehmern

dienen gewöhnliche Fernsprechsysteme mit Mikrophongeber ohne Wecker, die zwischen je

zwei Klappensystemen angebracht werden. Für 3 Klappenschränke bezieh. 150

Theilnehmer genügen 2 Apparate. Die Leitungsklemme jedes der 2 Apparate wird mit 2

Klinken (einer aus dem rechts, einer aus dem links von ihm stehenden Klappensysteme)

verbunden.

Zum Verkehr der Vermittelungsämter unter

einender bezieh. mit der Börse dienen ebenfalls Fernsprechsysteme mit

Mikrophongeber. Die Leitung wird jedoch unmittelbar an den Apparat geführt, da

Apparat und Leitung stets demselben Zwecke dienen. Um den Ruf wahrnehmen zu können,

sind in die betreffenden Leitungen die in der Reichs-Telegraphenverwaltung auch

sonst gebräuchlichen schnarrenden Wecker eingeschaltet.

Es sind dies gewöhnliche Wecker mit Selbstunterbrechung, jedoch ohne Glocke. Den

Weckruf bildet das durch das Vibriren des Ankers hervorgerufene schnarrende

Geräusch. Die Wecker haben an dieser Stelle den Vorzug, daſs sie den Sprechverkehr

mehrerer Beamten nicht so leicht stören als die läutenden Wecker; auſserdem läſst

sich der schnarrende Ton durch Vermehrung und Verminderung der Hubhöhe des Ankers in

gewissen Grenzen verändern, so daſs das Schnarren mehrerer derartiger Wecker leicht

unterschieden werden kann.

Mittels eines Controlapparates wird

festgestellt, ob in einer seit längerer Zeit bestehenden Verbindung noch gesprochen

wird, wenn einer der beiden verbundenen Theilnehmer von anderer Seite verlangt wird.

Dazu dient ein gewöhnlicher Fernsprecher, der durch 2 Leitungsschnüre zwischen 2

Klemmen an der Seite oder Rückwand des Klappenschrankes eingeschaltet ist. Die eine

Klemme ist mit der Erde fest verbunden, an die andere ist eine Leitungsschnur

gelegt, die in einen Stöpselgriff mit einem Messinghaken r (Fig. 16)

ausläuft. Der Fernsprecher wird auf den Tisch gestellt oder an einen Haken gehängt.

Will man sich überzeugen, ob eine Verbindung noch benutzt wird, so hangt man den

Controlhaken (Fig. 16

Taf. 22) über einen der Stöpsel der betreffenden Leitungsverbindung, und zwar auf

den in Fig. 15 mit

b bezeichneten Metallring. Da dieser mit den

betreffenden Leitungen in Verbindung ist, so ist von dem Controlhaken aus über den

Controlapparat eine Zweigleitung zur Erde gebildet und es kann festgestellt werden,

ob in der Verbindung noch gesprochen wird. Um nicht eine Abschwächung des etwa noch

stattfindenden Gespräches hervorzurufen, empfiehlt es sich, in die Erdleitung des

Controlapparates einen gröſseren künstlichen Widerstand (Graphitwiderstand von 1000

S-E) einzuschalten. Für je 100 Theilnehmer genügt ein Controlapparat.

Zur Aufnahme von Telegrammen,

Rohrpostsendungen, Uebermittelung angekommener Telegramme u.s.w. von oder an

Theilnehmer dient ein besonderes Fernsprechsystem mit Mikrophonsender, welches an

einem Schreibtische angebracht ist. Um hier auſsere Störungen möglichst unschädlich

zu machen, bezieh. die Verständigung zu erhöhen, sind in das System 2 Fernsprecher

zum Hören eingeschaltet.

Der eine mit Leitungsschnüren versehene Fernsprecher hängt, wie gewöhnlich, an dem

Fernsprechgehäuse, welches auf einem Tischaufsatze in Mundhöhe vor dem am Tische

sitzenden Beamten steht; der andere ist an einem eisernen Ständer, welcher an der

rechten Seite des Tisches befestigt ist, mittels zweier Schellen fest angeschraubt.

Der untere Theil des Ständers besteht aus einem Rohre, in welchem sich das obere,

den Fernsprecher tragende Rohr mit dem Querarme in jeder beliebigen Höhe und

Richtung so feststellen läſst, daſs der am Tische sitzende Beamte bequem das rechte

Ohr gegen die Mündung des Fernsprechers legen kann. Nimmt der Beamte den zweiten

Fernsprecher an das linke Ohr, so behält er die rechte Hand zum Schreiben frei und

es ist selbst bei starkem Auſsengeräusche ungestörter Verkehr möglich.

Die Fernsprecheinrichtung in der

Börse befindet sich im Kellergeschosse des Gebäudes unter dem Börsensaale

und ist mit diesem durch eine aus der Mitte desselben herabführende Treppe

verbunden. Die Berliner Kaufmannschaft hat zu beiden Seiten eines an die Treppe sich

anschlieſsenden Ganges 16 Zellen einrichten lassen, welche dadurch gegen einander

möglichst isolirt sind, daſs das Mauerwerk einer jeden Zelle von der anderen völlig

getrennt aufgeführt ist. Jede Zelle erhält auſser den Fernsprechapparaten für eine

Endstelle mit Mikrophonsender ein kleines Pult zum Niederschreiben von Notizen. Der

Eingangsthür gegenüber ist ein Doppelfenster angebracht, vor welchem – auſserhalb

der Zelle – eine Gasflamme brennt. Die Zellen sind mit Verschluſs versehen; die

Schlüssel hat der diensthabende Beamte in Verwahrung, welcher in einem am Fuſse der

Treppe, vor dem Eingange zu den Zellen sich befindenden, kleinen Zimmer seinen Platz

hat. Der Arbeitstisch des Beamten steht an dem nach der Treppe liegenden

Schalterfenster, von welchem aus alle Zelleneingänge übersehen werden können. Im

Dienstzimmer befinden sich ein Umschalter, 4 Fernsprechsysteme und 2

Controlfernsprecher. Der Umschalter enthält 50 Klinken, in denen je 2 obere Theile

v (Fig. 17

Taf. 22) auf einem gemeinsamen unteren Metallstücke u

aufliegen, welches im Uebrigen isolirt ist. In Fig. 17 ist

die Doppelklinke schematisch skizzirt, in Wirklichkeit liegen die beiden Obertheile

v aber parallel zu einander. Je zwei

zusammengehörige Klinken haben deshalb auch nur eine Nummer. Die beiden

Leitungsdrähte, welche zu v führen, bilden nämlich eine

einzige Verbindung; der Draht L führt zur Auſsenleitung

bezieh. zu einem Vermittelungsamte, der Draht Z zu

einer Zelle.

Die in die Börse bis jetzt eingeführten 16 Leitungen, von denen

bezieh. 8, 4, 3, 1 zu den oben angeführten Vermittelungsämtern I bis IV führen, sind

an die mit L1 bis L16 bezeichneten

Klinken, die Zellen an die mit Z1 bis Z16 bezeichneten Klinken gelegt. Auſser den 16 Leitungsdrähten sind 4

Drähte zum Dienstverkehr mit den Vermittelungsämtern eingeführt, welche ebenfalls

auf Doppelklinken gelegt sind, und zwar L zur Leitung,

Z zum Apparate; 5 Klinkenpaare sind noch

unbesetzt.

Wie ersichtlich, besteht normale Verbindung, d.h. jede Leitung ist

mit der zugehörigen Zelle verbunden, wenn kein Stöpsel im Umschalter steckt. Hiervon

muſs abgewichen werden, sobald sich der Verkehr zeitweilig nach einer bestimmten

Richtung steigert, so daſs die Leitungen nach dort nicht ausreichen, während

andererseits eine Zelle frei ist. Es werden dann die zum Dienstverkehr dienenden

oder vorhandene Reserveleitungen zu Hilfe genommen. Fig. 17

verdeutlicht den Fall, in denen die Leitung 20 mit der Zelle 24 durch eine

gewöhnliche Stöpselschnur in Verbindung gebracht ist.

Soll ein Controlfernsprecher eingeschaltet werden, so werden die

beiden Stöpsel an den von ihm kommenden Leitungsschnüren in die beiden benachbarten

Stöpsellöcher eines zusammengehörigen Klinkenpaares gesteckt.

Der Umschalter gestattet ferner 2 Leitungen für andere Zwecke mit

einander zu verbinden. Dies geschieht z.B. regelmäſsig auſser der Börsenzeit

zwischen den zu den Vermittelungsämtern I, III und IV führenden Börsenleitungen,

welche auf diese Weise in der angegebenen Zeit zu einer willkommenen Vermehrung der

Verbindungsleitungen zwischen den Aemtern I und III, I und IV, III und IV benutzt

werden.

Nach der Börse hin können nur solche Theilnehmer rufen, welche

zugleich die Gebühr für die Börsenbetheiligung bezahlt haben.

Die Dienstzeit der Vermittelungsämter

erstreckt sich im Sommer von 7, im Winter von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. Sobald

ein Theilnehmer dem Vermittelungsamte den Wunsch zu erkennen gibt, eine Nachricht

für Nichttheilnehmer oder auswärtige Personen zu übermitteln, wird die Leitung mit

dem „Aufnahmeapparat“ verbunden und der Theilnehmer aufgefordert, die

betreff. Mittheilung dem Beamten zu dictiren. Es geschieht dies am besten – unter

Beachtung der durch Interpunktionszeichen angezeigten Pausen – in Absätzen von 3 bis

5 Worten. Nach Beendigung des Dictirens ist es zweckmäſsig, daſs der Empfangende das

Niedergeschriebene dem Absender vollständig zurückgibt.

Störungen des Betriebes durch

Induction. Die in der Stadt auf den Häusern geführten einfachen, an beiden

Enden an Erde liegenden Drähte befinden sich im gegenseitigen Höhenabstande von

40cm und im Seitenabstande von 30cm. Die Drähte laufen in der Stadt selbst selten

mehr als 2km,5 parallel. Unter diesen günstigen

Umständen tritt die Induction durchaus nicht störend auf und es sind in der Stadt

keinerlei Vorkehrungen dagegen nöthig gewesen. Es besteht allerdings fast immer ein

schwaches Mitsprechen; dieses ist aber meistentheils so leise, daſs selbst geübte

Beobachter, auch wenn sie mit beiden Ohren hören, das Gesprochene nicht verstehen

können. Das Mitsprechen ist zu gewissen Zeiten stärker. Die Ursachen davon haben

indessen sich bis jetzt nicht ermitteln lassen. Anscheinend ist das Mitsprechen bei

trockener Witterung stärker als bei nasser. Stärker ist auch die Induction, wenn

mittels Mikrophons gesprochen wird; hier ist jedoch das Gesprochene um so weniger zu

verstehen, je lauter gesprochen wird.

Nicht so günstig stellte sich der Betrieb in den längeren, nach

den Nachbarorten führenden Leitungen. Hier waren es zuerst die Leitungen nach

Charlottenburg, über welche geklagt wurde. Die Leitungen befinden sich auf etwa 3km,5 an Eisengestängen mit 80 bis zu 20 Drähten

herab, die letzten 2 bis 2km,5 befinden sich an

Holzgestängen mit Querträgern zu 4 Leitungen in folgender Gruppirung:

1

2

3

4

5

6

7

8.

Die Beobachtungen an verschiedenen Tagen waren äuſserst

widersprechend. Merkwürdiger Weise war das Mitsprechen zwischen zwei mehr von

einander entfernten Leitungen, z.B. 4 und 6, stärker, als zwischen 4 und 3 oder 4

und 8. Uebereinstimmend erschien das Mitsprechen der Leitungen am Holzgestänge

störender auftretend als der Leitungen am Eisengestänge, vielleicht weil am

Holzgestänge nur 8 Leitungen sich in gleichbleibender Gruppirung befinden, während

die Gruppirung der Leitungen am Eisengestänge wechselt, überhaupt aber mehr

Leitungen vorhanden sind, deren schädliche Wirkungen bei gleichzeitigem Sprechen

sich zum Theil aufheben. Um das Mitsprechen zu vermindern, wurden zuerst die

Isolatorstützen am Holzgestänge unter einander mittels eines Kupferdrahtes, später

mit einer Erdleitung in Verbindung gebracht, beides anscheinend ohne Erfolg.

Inzwischen sind von selbst durch nothwendig gewordene Umschaltungen u.s.w.,

namentlich durch Einrichtung des Vermittelungsamtes in Charlottenburg alle

besonderen Vorkehrungen überflüssig geworden.

Nur an einer Linie trat die Induction bei völlig guter Isolirung

so stark auf, daſs Abhilfe geschafft werden muſste. Die nach Rummelsburg führenden 5

Leitungen befinden sich auf 4km Länge an

Eisengestängen mit 12 bis 40 Leitungen. Die Induction ist hier verschwindend klein.

Vom Austritte aus der Stadt ab gehen die 5 Leitungen nach Rummelsburg zunächst an 28

Holzstangen, durchschneiden mit 70m 7 aderigem

Erdkabel einen Bahndamm und gehen auf 20 Holzstangen weiter. Durch Versuche wurde

die Strecke von Stange 2 bis 28 als diejenige ermittelt, welche das Mitsprechen

zumeist verursachte. Die Gruppirung der Leitungen wurde 4mal verändert, nämlich an

Stange 2, 12, 19 und 27, und dadurch die Uebertragung aus einer Leitung in die

andere so schwach, daſs das Gesprochene wohl gehört, aber nicht verstanden werden

kann. Ebenso wurde die Gruppirung der Leitungen an den 20 Holzstangen so gewechselt,

daſs 2 Leitungen in nächstem Abstande nur zwischen 4 Stangen zusammen laufen.

Am 15. März 1883 waren an die Vermittelungsämter angeschlossen,

einschlieſslich 9 öffentlicher Fernsprechstellen, 1090 Endstellen und 32

Zwischenstellen-; in

unmittelbaren Leitungen waren im Betriebe 328 Endstellen und 28 Zwischenstellen,

demnach zusammen 1388 Stellen im Betriebe. (Diese Stellenzahl betrug am Mai d. J.

1440 und mehr als 300 Stellen sind noch angemeldet. D.

Red.)

Die 1090 Anschlüsse vertheilen sich auf die 5 Vermittelungsämter

mit 304, 266, 248, 259 und 13. Am Börsenverkehre nehmen 109 Abonnenten theil.

Es sind vorhanden 195km Linien

und 2550km Leitungen. Die Fernsprechanlage

erstreckt sich auf die Berliner Nachbarorte Charlottenburg, Martinikenfelde, Pankow,

Stralau, Rummelsburg, Cöpenick, Rixdorf, Schöneberg und Wilmersdorf, die längsten

Leitungen mit 16km Luftlinie vom

Hauptvermittelungsamte in Berlin. Der gröſste Theilnehmer ist die Stadt Berlin mit

46 Stellen, davon sind 4 Anschlüsse (an jedes Vermittelungsamt einer), die übrigen

direkte Leitungen, welche in einer Centralstelle im Rathhause zusammen laufen und

auf einen Klappenschrank geschaltet sind, um nach Bedarf auch mit einander verbunden

zu werden.

Im Januar 1883 wurden Verbindungen hergestellt: 109490 zum

Verkehre zwischen Theilnehmern eines und desselben Amtes, 167291Die Verbindungen sind von beiden betheiligten

Aemtern gezählt, die Zahl der Gespräche beläuft sich also auf die

Hälfte. zum Sprechen zwischen Theilnehmern zweier verschiedener

Aemter und 11798 zur Verbindung mit der Börse, zusammen also 288579.

Auſserdem wurden 339 Telegramme aufgenommen oder weiter befördert

und 11 Postkarten aufgenommen. Die öffentlichen Fernsprechstellen wurden 365 mal

benutzt.

Tafeln