| Titel: | Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 349 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.

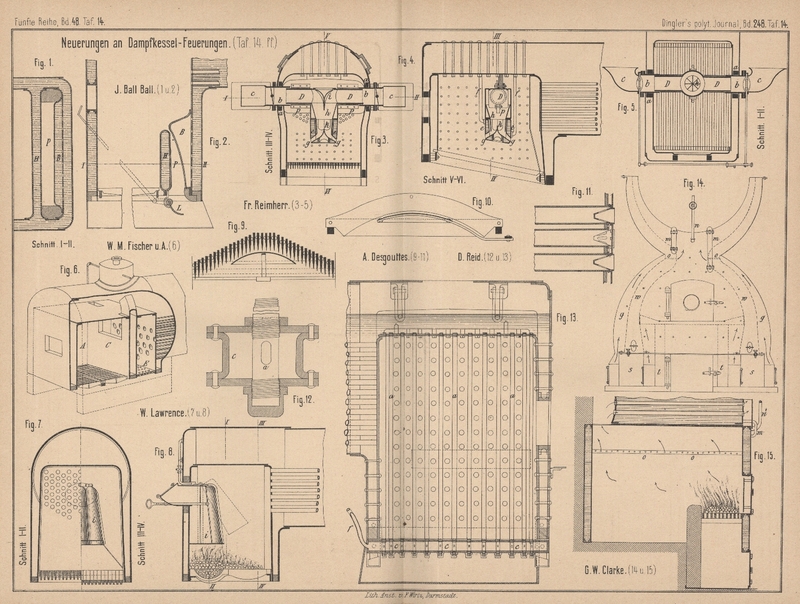

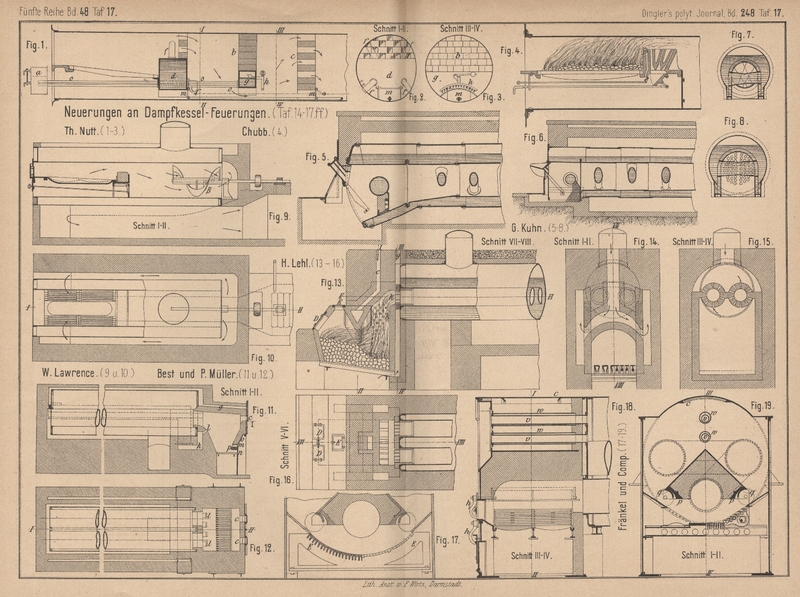

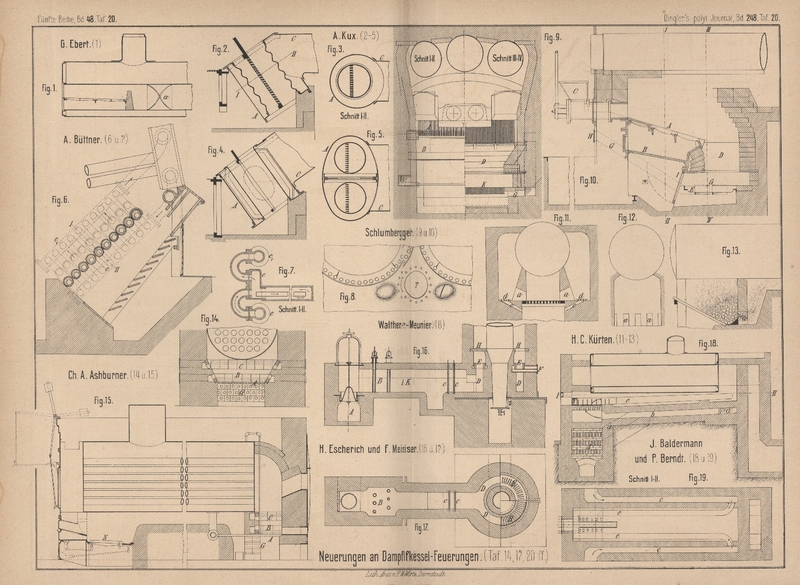

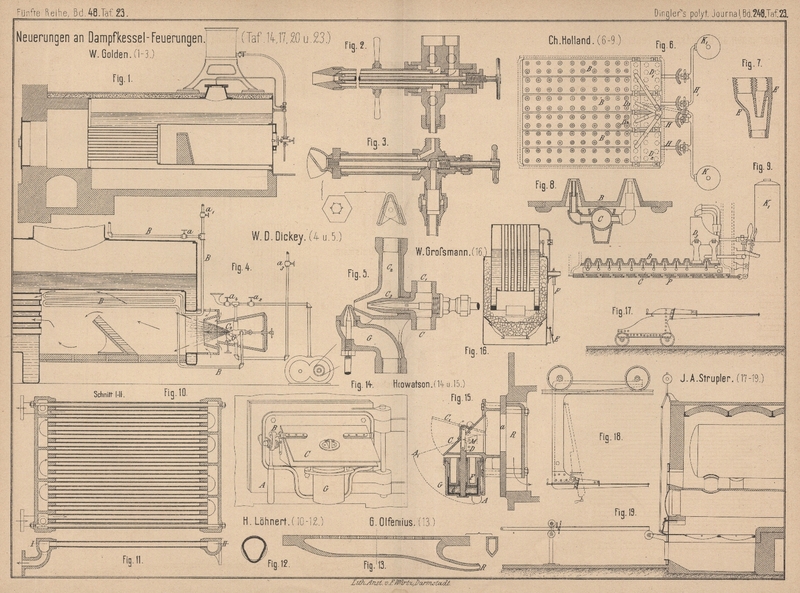

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 14, 17, 20 und 23.

(Schluſs des Berichtes S. 305 d. Bd.)

Neuerungen an Dampfkesselfeuerungen.

Feuerungen für stationäre Kessel.

(Schluſs.)

Erdöl-Feuerungen. Dampfkessel mit Erdöl zu heizen, ist

allerdings im Allgemeinen in Deutschland viel zu kostspielig, um trotz der

mannigfachen Vortheile hier Anwendung zu finden. In den an Erdöl reichen Gegenden

Amerikas dagegen wie auch des südöstlichen Ruſslands haben sie schon ziemlich

ausgedehnte Verbreitung gefunden. So werden z.B. fast alle Dampfer der Wolga seit

Jahren nur mit Erdöl geheizt, was bei Dampfschiffen noch besonders wegen der

geringen Raumbeanspruchung des Brennstoffes vortheilhaft ist. Es werden hierbei nur

die schwersten Gele, welche nach dem Abdestilliren der Leuchtöle und der Schmieröle

noch übrig bleiben, verwendet. Von denselben kostet z.B. in Ssaratow das Pud 25

Kopeken, d. s. nach heutigem Curse etwa 3 Pf. für 1k oder 3 M. für den Doppelcentner. Die Einrichtungen zur Verbrennung des

Erdöles sind in der Regel sehr einfach. Mit Hilfe einer Doppeldüse wird durch einen

Dampfstrahl das aus einem Behälter zuflieſsende Oel in den Feuerraum eingeblasen, in

welchem es rauchfrei ohne wesentliche Rückstände verbrennt. Die Bedienung ist

auſserordentlich bequem, so daſs ein Heizer leicht mehrere Kessel besorgen kann.

(Vgl. 1880 237 * 375. 1882 245

* 79.)

Seit 3 Jahren ist nach dem Engineer, 1883 Bd. 55 S. 225

eine derartige Erdölfeuerung auch in den Wasserwerken zu Ssaratow eingerichtet, die

sehr befriedigend wirkt. In Fig. 1 Taf.

23 ist die betreffende Einrichtung veranschaulicht. Etwas oberhalb der Mitte des

weiten Flammenrohres ist an der Kesselstirnwand die Brennerdüse angebracht, welcher

durch ein Kupferrohr aus einem oberhalb des Kessels aufgestellten Behälter der

Brennstoff und durch ein zweites Rohr vom Dome des Kessels der Dampf zuflieſst. Die

Luft strömt durch den unteren Theil der Flammrohrmündung frei zu. In Fig. 2 und

3 Taf. 23 sind zwei verschiedene Brenner dargestellt; ersterer gibt einen

langen Strahl von kreisförmigem Querschnitt, letzterer dagegen einen aus einander

gehenden Strahl, wie er meistens zweckmäſsiger sein wird. Der brennende Strahl

bildet besonders bei dem Brenner Fig. 2 eine

lange Stichflamme, welche die das Flammrohr hinten abschlieſsende Rohrwand

jedenfalls bald zerstören würde. Es ist daher vor derselben eine mit Chamotte

bekleidete Feuerbrücke eingebaut. Die Bekleidung muſs bei Anwendung des Brenners

Fig. 2 ungefähr alle 4 Monate erneuert werden, bei Anwendung des zweiten

Brenners Fig. 3 hält

sie etwa doppelt so lange.

Ein Uebelstand dieser Erdölfeuerungen ist, daſs man auch zum Anfeuern schon Dampf

nöthig hat. Auf den Wasserwerken zu Ssaratow, wo die Maschinen Nachts 10 Stunden still stehen, hilft man

sich in der Weise, daſs man, sobald die Spannung auf etwa 1at gesunken ist, ungefähr ¼ Stunde lang die

Feuerung in Betrieb setzt, bis die Spannung auf etwa 2at wieder gestiegen ist. Es genügt, dies einmal in der Nacht auszuführen,

um Morgens noch den nöthigen Druck zum Anfeuern zu haben. Nach 20 Minuten ist dann

die Betriebsspannung von 4at,2 erreicht. Die

Maschinen haben 90e indicirt und es werden in

einer Betriebsstunde (nach dem monatlichen Gesammtverbrauche berechnet)

durchschnittlich 123k Erdöl verbrannt; dies macht

1k,365 für 1e. Die Kosten betragen mithin nur etwa 4 Pf. für 1e und 1 Stunde.

W. D. Dickey in New-York (*D. R. P. Nr. 15 207 vom 9.

November 1880, vgl. 1882 245 79) führt den Brenner in Gestalt eines

Zerstäubungsapparates aus (vgl. Fig. 4 und

5 Taf. 23). Derselbe ist vor der Feuerbüchse in einem guſseisernen, eine

groſse Doppeldüse bildenden Kasten untergebracht. An den Stutzen G (vgl. Fig. 5),

welcher in eine vertikal stehende Düse führt, schlieſst sich das von dem Oelbehälter

kommende Rohr. Bei C oder bei C1 ist ein Rohr B angeschraubt, welches zunächst in den Feuerraum geführt ist und sich

dann oberhalb des Kessels theilt. Der eine Zweig mit Ventil a führt zum Dome des Kessels, der andere mit Ventil a1 nach einem

Wasserbehälter. In den Stutzen C2 endlich mündet ein Rohr, welches von einem Gebläse ausgeht;

letzteres dient zum Betriebe der Feuerung, so lange noch kein Dampf vorhanden

ist.

Beim Anfeuern werden nämlich zunächst, nachdem das Gebläse in Betrieb gesetzt ist,

die Ventile a2 und a3 geöffnet, während

alle übrigen geschlossen sind; auch die Dampfdüse C3 (vgl. Fig. 5) muſs

durch die in ihr angebrachte Regulirnadel abgesperrt sein. Nachdem der austretende,

zerstäubte Strahl entzündet ist, wird in kurzer Zeit das Rohr B erhitzt sein. Es wird dann Ventil a1 geöffnet, so daſs

Wasser in das Rohr B treten kann, wo es sich schnell in

Dampf verwandelt. Darauf kann das Gebläse abgestellt, das Ventil a2 geschlossen und die

Spindel in der Dampfdüse zurückgeschraubt werden. Oeffnet man noch das Ventil a4, so wird durch C2 zugleich Luft

eingesaugt. Sobald genügend Dampf im Kessel vorhanden ist, kann er durch Ventil a aus diesem entnommen werden. Derselbe wird dann in

dem Rohre B stark überhitzt. Wenn die Flamme aus irgend

einem Grunde einmal erlischt, soll der Strom an der glühenden Feuerbrücke sich

sofort wieder entzünden. Die Einrichtung soll auch zum Verbrennen von pulverförmigem

Brennstoffe verwendet werden.

Ch. Holland in Chicago (*D. R. P. Nr. 17816 vom 29. März

1881) benutzt eine wesentlich andere, weniger einfache Einrichtung, welche in

Anwendung auf eine Locomotive in Fig. 6 bis

9 Taf. 23 dargestellt ist. Der Boden der Feuerbüchse wird von mehreren

Platten B gebildet, deren jede mit 2 Reihen

kegelförmiger Düsen versehen ist. Vorn sind über diesen Platten auf 2 Trägern zwei

mittlere, kleine und zwei seitliche gröſsere Behälter D1 bis D4 angebracht. In D1 und D3 wird aus einem Gefäſse K1 durch Rohr H1 Wasser oder Dampf,

in D2 und D4 aus einem Gefäſse

K durch Rohre H Erdöl

eingeleitet. Die beiden von dem höchsten Punkte der kleinen Behälter D3 und D4 ausgehenden Röhren

vereinigen sich in einer Mischdüse E (Fig. 7),

welche nach einem vorn unter den Platten B befindlichen

Querrohre führt. Von diesem gehen zwei unter den mittleren beiden Platten B liegende Längsrohre C

aus, an welche paarweise die in die conischen Düsen hineinreichenden Brenner

angeschlossen sind (vgl. Fig. 8). In

gleicher Weise vereinigen sich die von den äuſseren Behältern D1 und D2 ausgehenden Röhren

in einer Mischdüse, durch welche mittels eines zweiten weiteren Querrohres das Gas,

mit Wasserdampf gemischt, sämmtlichen Brennern der übrigen Platten zugeleitet wird.

Von dem ersten Querrohre werden noch die unter den Behältern D1 und D2 liegenden Brenner gespeist. Das aus den

Brennern ausströmende Dampf- und Gasgemisch saugt durch die Düsen zugleich die

nöthige Verbrennungsluft an, deren Zutritt durch einen Gitterschieber P (Fig. 9)

regulirt werden kann. Die Röhren C sind zum Schütze

gegen Abkühlung in Tröge hineingelegt (vgl. Fig. 8),

welche noch mit schlechten Wärmeleitern angefüllt werden können.

Die Einrichtung gestattet, den Kessel anzufeuern, ohne daſs Dampf vorhanden ist. Es

wird zunächst in eine unterhalb des Behälters D3 angebrachte Schale durch ein besonderes Rohr ein

wenig Oel eingeführt und dieses entzündet. Gleichzeitig läſst man in D3 etwas Wasser und in

D4 etwas Oel ein.

Nach kurzer Zeit strömt dann aus den von D3 und D4 gespeisten Brennern, also auch aus den unter D1 und D2 liegenden, Gas aus,

welches entzündet werden kann. Hierauf läſst man auch in D1 und D2 Wasser bezieh. Oel einflieſsen und regelt

schlieſslich den Zufluſs in sämmtliche Behälter mittels der in den Röhren G und H anbrachten Hähne.

Die Flammen sind anfangs gelb und leuchtend; sobald aber alle Theile sich genügend

erhitzt haben, werden sie mattblau oder violett und durchscheinend und besitzen dann

eine sehr hohe Temperatur.

Die Einrichtung soll auch mit Regulirvorrichtungen versehen werden, durch welche der

Zufluſs von Wasser und Oel nach den Behältern D dem

Dampfdrucke im Kessel entsprechend selbstthätig geregelt wird. Daſs sich bei diesen

Erdölfeuerungen eine schnelle und genaue Regulirung der Verbrennung sowohl von Hand,

als auch durch selbstthätige Vorrichtungen erzielen läſst, muſs als einer ihrer

wesentlichsten Vorzüge angesehen werden.

Verschiedene Einzeltheile für Feuerungen. Der in Fig.

10 und 11 Taf. 23

abgebildete Wasserröhrenrost von H.

Löhnert in Bromberg (* D. R. P. Nr. 17590 vom 27. August 1881) soll im Gegensatze

zu anderen derartigen Rosten den Vortheil gewähren, daſs die Röhren behufs Reinigung

oder Auswechselung schnell und bequem herausgenommen werden können. Die

schmiedeisernen Röhren sind mit ihren conischen Enden in zwei hohle guſseiserne Rostbalken

eingesteckt, welche durch 2 Ankerschrauben zusammengezogen werden. In die Rostbalken

sind Querwände eingegossen, so daſs das Wasser den durch Pfeile angedeuteten Weg

machen muſs. Die beiden am vorderen Rostbalken befindlichen Stutzen werden so mit

dem Kessel verbunden, daſs eine kräftige Wasserströmung durch die Roströhren

hindurch stattfindet. Dem Querschnitte der Röhren kann auch die in Fig. 12

gezeichnete Form gegeben werden.

Der hauptsächlich zum Anfeuern von Locomotiven mittels Gebläse bestimmte Düsenroststab von G.

Olfenius in Halle a. S. (vgl. 1882 246 * 451)

ist zum Zwecke allgemeinerer Verwendbarkeit und zur Erzielung eines geringeren

Gewichtes in der aus Fig. 13

Taf. 23 ersichtlichen Weise weiter ausgebildet worden (*D. R. P. Nr. 21762 vom 1.

September 1882, Zusatz zu Nr. 18818). Der Stab ist jetzt auf seiner ganzen Länge

hohl und ist oben mit zwei Reihen etwas seitwärts geneigter kleiner Oeffnungen für

den Austritt der durch den Stutzen R zugeführten

Gebläseluft versehen.

Eine Feuerthür mit sich selbstthätig, sehr langsam

schlieſsender Zugklappe von Howatson ist nach

der Revue industrielle, 1882 S. 381 in Fig. 14 und

15 Taf. 23 abgebildet. Diese Anordnung hat den Zweck, gleich nach dem

Aufschütten von frischen Kohlen, wenn also die stärkste Gasentwickelung stattfindet,

eine zur Rauchverbrennung bezieh. Rauchvermeidung genügende Luftmenge durch die

Feuerthür oberhalb des Rostes einzuführen, diese Luftzufuhr aber dann allmählich bis

auf Null abnehmen zu lassen. In der Feuerthür ist eine Oeffnung a und vor derselben eine leicht drehbare Klappe C angebracht. Wenn geschlossen, wie in Fig. 15

gezeichnet, steht dieselbe unter 45° geneigt. Unter der Klappe befindet sich ein

kleiner Cylinder G mit darin befestigtem Einsätze F und in dem mit Quecksilber gefüllten Räume zwischen

F und G bewegt sich

ein topfförmiger, dünner, fein durchlöcherter Kolben E,

welcher durch seine Stange D und ein Gelenkstück M mit der Klappe C

verbunden ist.

Wird zum Zwecke der Beschickung des Rostes die Feuerthür mittels des Handgriffes A geöffnet, indem man denselben in die Lage A1 überführt, so wird

hierbei zugleich durch einen auf der Achse von C

befestigten und auf den Arm A sich stützenden Daumen

B die Klappe C in die

Stellung C1 gebracht,

also der Luft freier Zutritt durch die Oeffnung a

gestattet. Beim Oeffnen der Klappe wird aber zugleich der Kolben E gehoben, so daſs das über ihm befindliche Quecksilber

durch die feinen Löcher desselben unter ihn tritt. Ist die Feuerthür wieder

geschlossen, der Arm A gesenkt, so taucht auch der

Kolben E wieder in das Quecksilber nieder. Da jedoch

das in Betracht kommende Gewicht gering und der Widerstand des Quecksilbers groſs

ist, so wird der Niedergang des Kolbens, also auch der Schluſs der Klappe C sehr langsam erfolgen. Bei den ausgeführten

Vorrichtungen sind 3 bis 7 Minuten dazu erforderlich. Hinter der Oeffnung a ist ein unten offener Kasten R an der Feuerthür befestigt, welcher durch die rückstrahlende Wärme

erhitzt wird und die einströmende Luft etwas vorwärmt. Da dieselbe nur unten dicht

über dem Roste in den Feuerraum eindringen kann, so wird sie sich auch mit den aus

dem frischen Brennstoffe aufsteigenden Gasen innig mengen und eine Rauchvermeidung

ermöglichen. Die Vorrichtung läſst sich fast an jeder vorhandenen Feuerthür

anbringen.

Der zur Bedienung von gewöhnlichen Planrostfeuerungen bestimmte, in Fig. 17 bis

19 Taf. 23 nach der Schweizerischen

Bauzeitung veranschaulichte Kohlenaufschütter

von J. A. Strupler in Riesbach-Zürich besteht im

Wesentlichen aus einem schmiedeisernen Rahmen, in welchem eine Anzahl Klappen leicht

drehbar so gelagert sind, daſs sie in horizontaler Lage eine zusammenhängende Ebene

bilden und in dieser Lage festgestellt werden können. Auf dieser Ebene, welche

ungefähr die Gröſse des Rostes hat, werden die gehörig zerkleinerten Kohlen in

gleichmäſsiger Höhe aufgeschüttet. Nachdem dann der Rahmen entweder auf

festliegenden Führungsrollen (Fig. 19)

oder, mit Rädern auf unten oder oben angebrachten Schienen laufend (Fig. 17 und

18), in den Feuerraum geschoben ist, werden die in der Richtung der

Roststäbe liegenden Klappen von den sie stützenden Stiften abgeschoben, worauf sie

wegen der einseitig angebrachten Drehzapfen eine vertikale Lage annehmen und die

Kohlen auf den Rost fallen lassen. Es braucht hierzu die Feuerthür nur kurze Zeit

offen zu sein; ferner wird vermieden, daſs die Kohlen in zu groſsen Stücken auf den

Rost gebracht werden; vor Allem aber ist eine recht gleichmäſsige Vertheilung in

sehr bequemer Weise durch diese Vorrichtung zu erreichen. Der Rahmen ist hinten mit

einem Querstücke versehen, welches, wenn er eingeschoben ist, die Feuerthüröffnung

abschlieſst.

Zum Vorwärmen der Verbrennungsluft will A. Gruse in Schneidemühl (*D. R. P. Nr. 16124 vom 1.

April 1881) den Abdampf der Maschinen benutzen. Es kann zu diesem Zwecke der Abdampf

z.B. durch eine Anzahl enger Röhren geleitet werden, welche in einem weiten Rohre

oder in einem Kanäle derartig untergebracht sind, daſs die gesammte zur Verbrennung

erforderliche Luft, durch das weite Rohr oder den Kanal ziehend, mit Gegenströmung

die engen Röhren umspülen muſs; oder es kann umgekehrt die Luft durch die engen

Röhren und der Dampf zwischen denselben hindurch geführt werden. Die hierbei zu

erreichende verhältniſsmäſsig geringe Erwärmung der Luft wird indessen die

erforderlichen Einrichtungen kaum werth sein.

Um die Bedienung des Kessels auf das geringste Maſs zu

beschränken, macht W. Groſsmann in Pforzheim

(*D. R. P. Nr. 21176 vom 31. Januar 1882) den Vorschlag, den Kessel erstens mit

einem Kohlenvorrathsraume zu versehen, aus welchem der Brennstoff in dem Maſse, wie

die Verbrennung fortschreitet, selbstthätig auf den Rost niedersinkt, und zweitens mit einer

Vorrichtung, durch welche die Luftzuführung zum Roste nach der Dampfspannung im

Kessel regulirt wird. Der Kohlenbehälter wird bei Vertikalkesseln am zweckmäſsigsten

als ein den Kessel umgebender Mantel angeordnet, wie in Fig. 16

Taf. 23 dargestellt. Er ist dann bequem zugänglich und die vom Kessel ausstrahlende

Wärme wird zugleich zur Vorwärmung der Kohlen verwendet. Der Zugregulator ist in der

Figur durch die Theile F und E angedeutet. Es könnte ferner noch ein Speiseregulator hinzugefügt

werden.

Zu dieser möglichst selbstthätigen Kesselbedienung hat die Erwägung geführt, daſs der

Anwendung von Dampfmaschinen im Kleinbetriebe u.a. die Nothwendigkeit, in der Regel

einen besonderen Heizer anstellen zu müssen, sehr im Wege steht; durch die obigen

Einrichtungen soll derselbe entbehrlich werden. Wenn die letzteren ihren Zweck

erfüllen, so bleibt allerdings für den Heizer nicht viel zu thun übrig. Dennoch

dürfte es bedenklich sein, den Kessel immer während längerer Zeit sich selbst zu

überlassen.

Whg.