| Titel: | A. Brewtnall's Kugelgelenke für elektrische Lampen. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 363 |

| Download: | XML |

A. Brewtnall's Kugelgelenke für elektrische

Lampen.

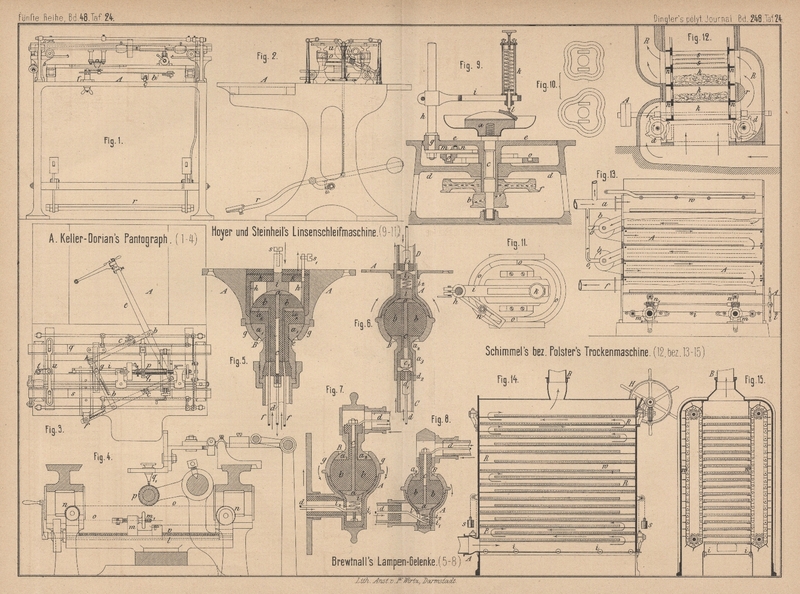

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Brewtnall's Kugelgelenke für elektrische Lampen.

A. Brewtnall in Streatham hat die nach Engineer, 1883 Bd. 55 S. 205 in Fig. 5 bis

8 Taf. 24 abgebildeten Kugelgelenke entworfen, um mittels derselben an

elektrischen Lampen und anderen elektrischen Leitungen den elektrischen Stromkreis

ununterbrochen zu erhalten, wenn die Träger u.s.w. gedreht werden müssen. Fig.

5 und 6 zeigen die

Anordnung für Hängelampen, und zwar Fig. 5 bei

Anwendung einer besonderen Rückleitung, Fig. 6 bei

Benutzung der äuſseren Metalltheile als Rückleiter. Fig. 7 und

8 geben die Anwendung der in Fig. 6

dargestellten Einrichtung für die ersten und späteren Gelenke an Wandarmen. In allen

Figuren bezeichnet B die Kugel und A ihren Sitz. In Fig. 5

besteht die Kugel aus 3 Theilen a bis a2 mit isolirenden

Zwischenlagen b; steht durch den Stiel c mit der Hinleitung d zur

Lampe in Verbindung; die Rückleitung f von der Lampe

schlieſst sich an a2

und an das Futter h an, während a sich in der Höhlung des Zapfens i drehen

kann. An die Schrauben s und s1 kommen die Zuleitungen; a2 mit dem angelötheten

Rohre e ruht auf der Schale g des Trägers. In Fig. 6 geht

die Hinleitung d

von dem Zapfen d1 in dem Isolirmittel

d2 aus, welches in

das conische Ende des Rohres C eingelassen ist; wird

C in a3 eingeschraubt, so berühren sich die

Schraubenmutter c1 und

der Kopf des Bolzens an c. Der Zapfen, gegen welchen

sich a legt, besteht aus 2 Theilen i und i1 die durch eine Metallspirale i2 verbunden sind,

welche in ihrer Wirkung der Gummischeibe k in Fig.

5 gleich kommt; beim Aufschrauben des Rohres D wird i3

gegen i1 gepreſst. Fig.

7 und 8 sind ohne

weiteres verständlich, da die betreffenden Theile mit denselben Buchstaben

bezeichnet sind wie in Fig. 6.

Tafeln