| Titel: | Apparate zur Herstellung von Essig. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 368 |

| Download: | XML |

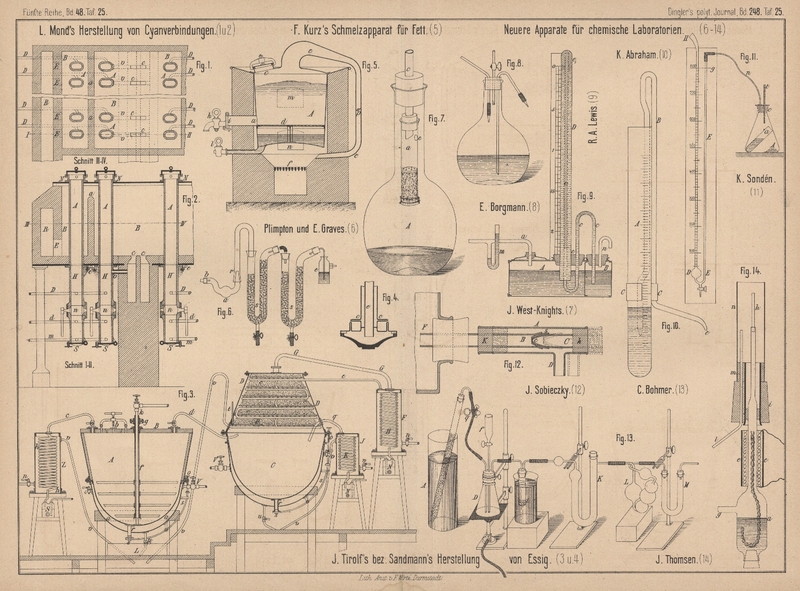

Apparate zur Herstellung von Essig.

Patentklasse 6. Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Apparate zur Herstellung von Essig.

Für Schnellessigfabrikation empfiehlt K. J. Tirolf in Montigny bei Metz (*D. R. P. Nr. 20717

vom 22. Januar 1882), unter dem Deckel der Essigbilder einen Zerstäuber anzubringen.

Das Essiggut flieſst aus einem höher gelegenen Behälter durch ein Rohr und

angesetzten Kautschukschlauch in das innere Rohr e

(Fig. 4 Taf. 25) des Zerstäubers, während durch das äuſsere Rohr c gepreſste Luft zugeführt wird.

Um aus holzessigsaurem Kalke und anderen Acetaten durch

einmalige Destillation direkt Eisessig oder hochgradige Essigsäure zu gewinnen, verwendet D. Sandmann in Charlottenburg (*D. R. P. Nr. 21155 vom

14. Mai 1882) einen mit

doppeltem Boden a (Fig. 3 Taf.

25) aus Kupfer oder emaillirtem Eisen für die Dampfheizung versehenen Kessel A, dessen oberer Theil zum Schütze vor den sich bei der

Destillation entwickelnden Essigsäuredämpfen mit Chamotte bekleidet ist. Der

Steindeckel B ist mit Füllloch b versehen. Um das Dampfrohr k ist als

Rührwerk ein zweites mit Armen versehenes Rohr f

gelegt, welches mittels Riemenscheibe g in Umdrehung

versetzt wird. Das Rohr c mündet in eine Kühlschlange

h, das mit Rückschlagventil versehene Rohr d zum zweiten Kessel C.

Die mit ihrer inneren Einrichtung als Dephlegmator wirkende Haube D ist aus emaillirtem Eisen hergestellt und mit

Thermometer t und Handloch p versehen. Auf den Windungen der Kühlschlange e werden Glasstreifen gelagert und die Zwischenräume zwischen denselben

vollständig mit Glas- oder Porzellanstücken oder sonstigem von Säure nicht

angreifbaren Materiale in der Weise ausgefüllt, daſs die aufsteigenden Dämpfe

gleichmäſsig und ohne Verstopfung das eine sehr groſse Oberfläche bietende

Füllmaterial durchziehen. Die dabei condensirte Flüssigkeit flieſst in den unteren

Theil des Kessels zurück. Die Kühlschlange e mündet in

das Kühlgefäſs F, welches durch Hahn n mit Wasser versorgt wird.

An dem inneren Boden des Kessels A ist der Stutzen r mit dem Hebelverschlusse s und der zugehörigen Verschraubungsvorrichtung o angebracht, um den Kessel vollständig in den Behälter L entleeren zu können; die gleiche Vorrichtung befindet

sich am Kessel C. Die Dampfheizung der beiden Kessel

vermitteln die Ventile V, das Condensationswasser

flieſst durch Rohre u ab. Das Kühlwasser tritt durch

Hähne n in die Kühlgefäſse F,

J und Z ein und flieſst durch die Rohre v wieder ab.

Der vorher gemahlene essigsaure Kalk o. dgl. wird in den Kessel A gebracht und die zur Zersetzung erforderliche Menge

Säure zugesetzt. Die Masse wird dann durch das Rührwerk tüchtig durch einander

gemischt, worauf die Destillation sofort beginnen kann. Die sich entwickelnden

Essigsäuredämpfe treten durch das Uebergangsrohr d in

den Kessel C und werden durch die in demselben

angebrachte Dampfheizung heiſs erhalten. Indem dieselben dann in den oberen Theil

des Kessels treten, werden sie durch die in der Haube D

befindliche Dephlegmationseinrichtung mit Kühlschlange e in sich ihres höheren Siedepunktes wegen condensirende starke Essigsäure

und überdestillirenden Wasserdampf mit nur geringem Essigsäuregehalt zerlegt,

welcher durch das Rohr G in die Kühlschlange H tritt und sich nach der Verflüssigung in der Flasche

N sammelt.

Die sich im Kessel C ansammelnde Essigsäure soll immer

wieder in Dampf verwandelt und zerlegt werden, bis sie keine Wasserdämpfe mehr an

das Rohr G abgibt. Je nachdem man mehr oder weniger

starke Essigsäure gewinnen will, wird mehr oder weniger Kühlwasser durch die die

Haube durchziehende Kühlschlange e gelassen. Sobald

sich keine Wasserdämpfe

mehr im Kessel C abscheiden lassen und die Temperatur

auf 118° gestiegen ist, wird durch das Uebergangsrohr q

der nun fertige Eisessig vollständig abdestillirt und im Kühler K verflüssigt.

Nachdem der Kessel A bis zur Trockne abdestillirt ist,

wird das Uebergangsrohr d geschlossen und der Hahn des

Rohres c geöffnet. Hierauf wird durch das Dampfrohr k direkter Dampf eingeblasen, um die noch in dem

Rückstande befindliche Essigsäure abzudestilliren, welche durch das Rohr c in die Kühlschlange h

und dann in die Woolf'sche Flasche S gelangt.

Etwaige Zusätze zur Reinigung der Essigsäure, wie Kaliumpermanganat oder

Natriumacetat, gelangen in den Kessel C und sollen so

die Gewinnung ganz reiner Essigsäure gestatten.

Tafeln