| Titel: | Neuerungen an Arbeitsmessern. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 393 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Arbeitsmessern.

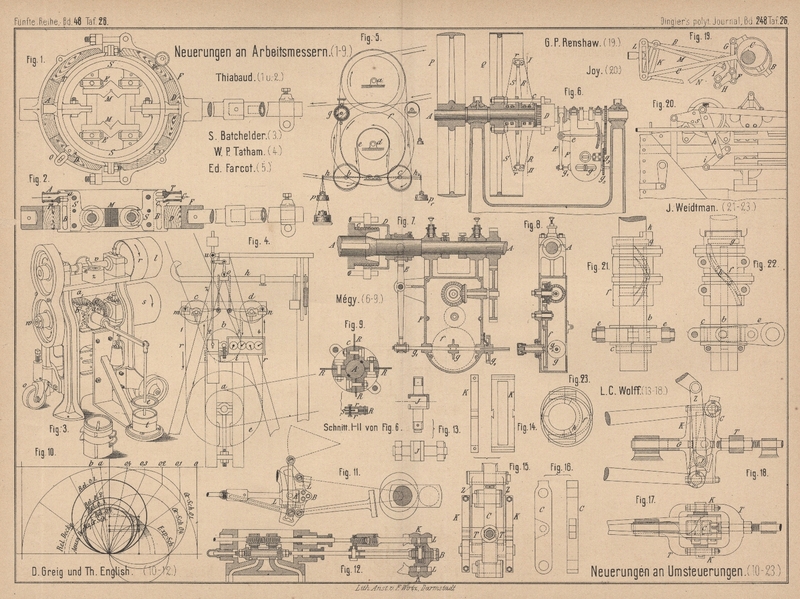

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 26.

Neuerungen an Arbeitsmessern.

In dem Maſse, als der Werth einer genauen Ermittelung der von einer Kraftmaschine

geleisteten oder von einer Arbeitsmaschine verbrauchten Arbeit mehr und mehr erkannt

wird, wendet man auch den Instrumenten zur Messung mechanischer Arbeit (in der Regel

Dynamometer genannt) und ihrer Verbesserung erhöhte Aufmerksamkeit zu. Von den in

der technischen Literatur verzeichneten Neuerungen an Arbeitsmessern mögen die

folgenden hier beschrieben werden.

Eine Bremsscheibe mit Wasserkühlung von Thiabaud, welche

hauptsächlich zur Untersuchung groſser Maschinen von mehr als 80° bestimmt ist,

zeigt Fig. 1 und 2 Taf. 26

nach Oppermann's Portefeuille économique, 1882 Bd. 7 S.

185. Die Scheibe besteht im Wesentlichen aus einem aus zwei Theilen

zusammengeschraubten hohlen Kranze S, welcher mit Hilfe

der Klemmbacken M und der Schraubenmuttern E auf der zu bremsenden Welle befestigt wird. Dieser

Kranz ist so breit, daſs neben dem mit Holzklötzen D

besetzten Bremsbande F noch ein schmäleres, auch aus

zwei Theilen zusammengeschraubtes Band T Platz findet,

welches mit jenem durch die Oese O gekuppelt ist. Das

Band T überdeckt zwei Rillen a und c, mit welchen die Höhlung B in Verbindung steht, und ist an zwei gegenüber

liegenden Punkten mit Rohrstutzen A und C versehen, von denen der eine in die Rille a, der andere in die Rille c führt. An denselben werden Schläuche für die Wasserzu- und Ableitung

befestigt. Das durch A zuströmende, zunächst die Rille

a ausfüllende Wasser gelangt durch einen Kanal in

den Hohlraum B, nimmt hier die durch die Reibung

erzeugte Wärme auf, tritt dann durch einen zweiten Kanal in die Rille c und flieſst durch C ab.

Leistet die untersuchte Maschine z.B. 100e, so

sind von dem Wasser in 1 Secunde 100 × 75 : 424 = 17c,7 fortzuleiten, wenn man von der ausgestrahlten und sonst fortgeleite

ten Wärme absieht. Würde also in der Secunde 1l

Wasser durch den Bremskranz flieſsen, so würde dasselbe um 17,7° erwärmt werden.

Damit diese 17c,7 in 1 Secunde von der

Reibungsfläche an das Wasser übergehen, muſs allerdings die Temperatur in dieser

Fläche bedeutend höher sein als die Temperatur des Kühlwassers; immerhin aber wird

diese gleichmäſsige Kühlung genügen, um die Uebelstände, welche sonst beim Bremsen

gröſserer Maschinen in Folge der Erhitzung der Bremsscheiben sich geltend machen, zu

vermeiden oder doch wesentlich zu vermindern. Die Vorrichtung soll sich z.B. bei der

Untersuchung einer Turbine von 150e gut bewährt

haben. Die Holzklötze sind zur Erleichterung der Schmierung mit Rinnen versehen.

Unter den zur Untersuchung von Arbeitsmaschinen

bestimmten Apparaten mit direkter Kraftmessung ist

zunächst eine neue Form der dynamometrischen Wage von White, verbessert von S. Batchelder (vgl. 1844 92 * 410) zu erwähnen, welche von Silver und Gay in North Chelmsford, Mass.,

herrührt und in Fig. 3 Taf.

26 nach dem Journal of the Franklin Institute, 1882 Bd.

114 S. 383 dargestellt ist. Wie bei dem Apparate von Batchelder wird auch hier die Bewegung von einer Riemenscheibe r, welche von einer Kraftmaschine oder einer

Wellenleitung den Antrieb erhält, auf eine Riemenscheibe s, welche die zu untersuchende Maschine treibt, durch Vermittelung von

Kegelrädern a, b und c

übertragen. Während jedoch bei der Anordnung von Batchelder die Riemenscheibe r sich mit dem

Kegelrade b auf derselben Welle w befand, ist dieselbe hier auf eine vorgelegte Welle v aufgekeilt, von welcher die Welle w durch zwei gleich groſse Stirnräder getrieben wird.

Hierdurch ist der Hauptübelstand der älteren Anordnung, daſs die beiden

Riemenscheiben r und s in

verschiedenen Ebenen liegen, beseitigt. Es können hier die beiden Scheiben, welche

bei ausgeschaltetem Apparate für den Antrieb der Arbeitsmaschine dienen, direkt mit

den Scheiben r und s durch

Riemen verbunden werden. l ist eine Leerscheibe.

Der von dem treibenden Rade b wie auch der von dem

getriebenen Rade c auf das Zwischenrad a ausgeübte Zahndruck ist, wenn die Bewegung im Sinne

der Pfeile stattfindet, nach oben gerichtet und die Summe beider Drücke kann mittels

Hebelwage direkt gewogen werden. Mit Berücksichtigung der Zahn- und Achsenreibung

kann man daraus die Umfangskraft im Theilkreise der Räder bestimmen. Das von der

Welle v getriebene Zählwerk z, welches bequem ein- und ausgeschaltet werden kann, gibt zugleich die

Umlaufzahl an, aus welcher bei bekanntem Durchmesser die Umfangsgeschwindigkeit im

Theilkreise der Räder folgt. Das ebenfalls mit b und

c in Eingriff befindliche Kegelrad a1 dient nur als

Gegengewicht für a. Der Zahndruck wird sich auf a und a1 ungefähr gleichmäſsig vertheilen; die

Wirkung ist aber dieselbe, als ob a allein vorhanden

wäre. Das Laufgewicht auf dem Wagebalken gibt Zehntel Pfund (englisch) bis zu 12

Pfund, reducirt auf den Aufhängepunkt der Schale e, an

und für diese sind Gewichtstücke von 5, 10, 25, 50 und 100 Pfund vorhanden. Die

Raddurchmesser und Hebellängen sind so gewählt, daſs die Rechnung möglichst einfach

wird. Unterhalb der Schale e ist ein Bremscylinder t angebracht, um das Auf- und Abschlagen des

Wagebalkens zu mildern. Dieser Buffercylinder wie auch die vorgelegte Welle v sind übrigens schon früher von J. B. Francis benutzt worden. Der Wagebalken kann auf

beiden Seiten angebracht werden, um gekreuzte Riemen zu vermeiden. Das Gestell wird

durch Abwärtsschrauben der Rolle o auf 3 Rollen

gestellt und kann dann bequem fortbewegt werden. In der gebräuchlichen Ausführung

hat der Apparat eine Gröſse, daſs er bei 1000 Umdrehungen in der Minute und bei

Benutzung sämmtlicher Gewichte etwa 18c

überträgt.

Der Apparat von W. P. Tatham zur Abwägung der

Riemenspannung (vgl. 1882 243 * 274) wurde in mehrfacher

Hinsicht zur Erzielung gröſserer Genauigkeit verbessert und auſserdem durch Anbringung

einer Registrirvorrichtung zu einem totalisirenden Arbeitsmesser gemacht, so daſs er

nun die in Fig. 4 Taf.

26 nach dem Journal of the Franklin Institute, 1882 Bd.

114 S. 401 veranschaulichte Anordnung erhalten hat, in welcher er für das Franklin Institute in Philadelphia ausgeführt worden

ist. Den Antrieb nimmt die Riemenscheibe a auf, während

die Scheibe b die Bewegung auf die zu untersuchende

Maschine überträgt. Von der mit a auf gleicher Welle

befestigten Scheibe e geht ein Riemen r über die losen Scheiben c und d und die mit b auf gemeinschaftlicher Welle sitzende Scheibe i. Die Scheiben c und d sind in Hebeln gelagert, welche bei m und

n sich auf Schneiden stützen und deren innere Enden

an dem Wagebalken h in gleichen Entfernungen von dessen

Drehpunkt o aufgehängt sind. Die Durchmesser der

Scheiben und ihre gegenseitige Lage sind hier so gewählt, daſs der Zug des Riemens

r in allen Theilen senkrecht zu den die Scheiben

c und d tragenden

Hebeln bezieh. zur Verbindungslinie ihrer Schneiden wirkt. Die Lager der Scheibe e können behufs Spannung des Riemens r durch Schraube und Mutter abwärts gezogen werden. Die

Spannung in dem Riemenstücke 1 ist nur um den geringen

Betrag, welcher der Zapfenreibung der Scheibe c

entspricht, gröſser als die Spannung in 2 und ebenso

ist die Spannung in 3 ein wenig gröſser als in 4. Um aber auch den Einfluſs dieser Zapfenreibung zu

beseitigen, ist die Anordnung so getroffen, daſs die Riemenstücke 1 und 4 in der

betreffenden Projection durch die Schneiden m und n gehen. Auf diese Weise kann an dem Hebel h direkt die Differenz der Spannungen in 2 und 3 gewogen werden,

welche nach Abzug der geringen Achsenreibung der Scheiben b und i vollständig für den Antrieb der zu

untersuchenden Maschine in Rechnung kommt.

Die Hebelübersetzungen sind durch direkte Belastungen der Riementheile ermittelt.

Der Wagebalken h wird bei einer Untersuchung zunächst

mit Gewichten beschwert, bis fast die Gleichgewichtslage erreicht ist, und dann eine

am Ende von h angebrachte Federwage benutzt. Diese

ermöglicht, die Aenderungen im Kraftbedarfe der Maschine durch den Apparat

selbstthätig aufzeichnen zu lassen. Auf der Achse o des

Wagebalkens ist zu diesem Zwecke ein vertikaler Arm befestigt, welcher durch eine

kurze Gelenkstange mit dem um u schwingenden Zeiger z verbunden ist. Das untere Ende des letzteren trägt

einen Schreibstift, unter welchem von der Welle der Scheiben b und i mittels Schraubengetriebe ein

Papierstreifen langsam fortbewegt wird. Von derselben Welle wird zugleich ein

Zählwerk betrieben. Die Benutzung einer Gewichtsbelastung am Wagebalken h neben der Federwage hat den Vortheil, daſs man den

Apparat auch für die Uebertragung gröſserer Kräfte benutzen kann, ohne

auſsergewöhnlich starke Federn nöthig zu haben. In dem aufgezeichneten Diagramme hat

man nur zu den der veränderlichen Federspannung entsprechendes Ordinaten eine constante

Strecke zu addiren, welche der Gewichtsbelastung zukommt.

Ein dem vorigen sehr ähnlicher, in Fig. 5 Taf.

26 nach dem Iron, 1881 Bd. 17 S. 201 abgebildeter

Apparat ist von Ed. Farcot in Paris (hauptsächlich zur

Untersuchung von Gebläsen) construirt worden. Die Gesammtanordnung ist umgekehrt wie

bei Figur 4. Die Arbeit aufnehmende Welle a

liegt oben, die Arbeit abgebende Welle d unten. Dies

entspricht besser dem gewöhnlichen Falle, daſs die treibende (Transmissions-) Welle

höher als die getriebene Maschine liegt. Die Riemenspannungen werden hier nicht auf

einen gemeinschaftlichen Hebel übertragen; es werden vielmehr die beiden Hebel h und h1, welche die losen Scheiben tragen, direkt

durch angehängte Gewichte belastet.

Bei einem Versuche werden zunächst die gleichen Gewichte p und p1

angehängt, welche eben genügen, um das Gleiten des Riemens zu verhindern. Darauf

wird, eine Bewegung im Sinne der Pfeile vorausgesetzt, der Hebel h noch so viel belastet, als zur Herstellung des

Gleichgewichtes nöthig ist, wenn der Apparat allein, ohne die zu untersuchende

Maschine, angetrieben wird. Diese Belastung entspricht der Zapfenreibung der Achsen

b, c, d und wird von der Gesammtbelastung, welche

nach Einrückung der Maschine das Gleichgewicht hält, abgezogen. Der Rest gibt

annähernd die Differenz der Spannungen im auf- und im ablaufenden Riemen der Scheibe

e, da die Achsen b und

c genau in der Mitte der Hebel h und h1 liegen. Das Resultat ist fehlerhaft

erstens wegen der Neigung der Riemen und zweitens wegen der Vernachlässigung der

zusätzlichen Reibung an den Achsen von b und d. Der erste Fehler kann ziemlich genau, der zweite

jedoch nur annähernd durch Multiplication der Nettobelastung mit passenden Faktoren

ausgeglichen werden. Die Achsenreibung von b und c wird hier geringer, die von d aber gröſser sein als bei dem vorigen Apparate, da Riemenzug und Schwere

hier bei b und c

entgegengesetzt, bei d gleich gerichtet sind, also

umgekehrt wie dort. Die Umfangsgeschwindigkeit, der Scheibe e wird wie gewöhnlich durch einen Umlaufzähler ermittelt. Auf der Achse

d ist noch eine Scheibe f angebracht, um welche eine Schnur gelegt werden kann. Das eine Ende der

letzteren wird an einer am Gestelle aufgehängten Federwage g befestigt, während das andere über eine Rolle geführte Ende mit einem

Gewichte belastet wird. Die Schnur wirkt dann als Bremsband, welches einen Theil der

von a auf d übertragenen

Arbeit als solche vernichtet, so daſs nur der Rest auf die Maschine übergeht. Durch

Veränderung der Schnurbelastung kann man jenen Theil vergröſsern und verkleinern und

erhält dadurch eine ganz brauchbare Controle über die durch Wägung der

Riemenspannungen erhaltenen Werthe.

Die folgenden beiden Apparate gehören zu der Klasse von Arbeitsmessern, bei welchen

die Kraftleistung von einer Riemenscheibe auf eine andere neben der ersteren

befindliche durch Federn übertragen wird. Diese Einrichtungen sind besonders zur Ermittelung der in

einer bestimmten Zeit verbrauchten Gesammtarbeit, d.h. also zur Benutzung als

totalisirende Arbeitsmesser geeignet (vgl. Valet 1876

220 * 398. Schuckert

1879 233 * 301. Matter 1882

244 * 286. Zuppinger

1883 247 * 480).

Die Textfigur 1 zeigt nach dem Engineer, 1882 Bd. 54 S. 485 einen einfachen, aber auch entsprechend

unvollkommenen Apparat von Ayrton und Perry, ausgeführt von R.

Sennett in London. Auf einer in zwei Böcken gelagerten Welle befinden sich

neben einander 3 Riemenscheiben F, G und H. F ist fest auf der Welle und erhält den

Antriebsriemen, G ist Losscheibe und H ist mit einer auf der Welle festgekeilten Scheibe E durch Schraubenfedern B

verbunden. Von H wird die zu untersuchende Maschine

betrieben. In Textfigur 2 ist die im Wesentlichen

gleiche Einrichtung als dynamometrische Wellenkuppelung dargestellt.

Fig. 1–2., Bd. 248, S. 397

Die Dehnung der Federn, welche ihrer Spannung proportional gesetzt werden kann und

mithin ein Mais für die übertragene Umfangskraft abgibt, wird in folgender Weise

gemessen: An der Nabe der Scheibe E bezieh. an E selbst ist ein radialer Arm r befestigt, welcher durch ein kurzes Gelenkstück mit einem Zeiger z verbunden ist. Dieser ist drehbar um den Zapfen o, welcher am Umfange der mit H verbundenen Scheibe A angebracht ist, und

trägt am freien Ende einen glänzenden Knopf. Bei der relativen Drehung der Scheibe

E gegen H und A bewegt sich dieser Knopf in nahezu radialer Richtung

über die Scheibe A fort und zeigt dadurch in

vergröſsertem Maſsstabe die Dehnung der Federn an. Bei der Drehung bringt der Knopf

einen glänzenden Kreis zur Erscheinung, dessen Halbmesser sich mit der

Federspannung, d.h. der auf die Arbeitsmaschine übertragenen Umfangskraft ändert.

Bringt man nun vor der Scheibe A eine feststehende

Skala an, welche am zweck-massigsten mit Hilfe direkter Riemenbelastung aufgestellt

wird, so kann man leicht, wenn auch nicht mit groſser Genauigkeit, die übertragene

Kraft ablesen. Der Zeiger z ist etwas biegsam und die

Verbindung zwischen z und r kann derart

verändert werden, daſs der Zeiger, wenn keine Kraft übertragen wird, durchgebogen

ist und der Knopf erst bei einer bestimmten Inanspruchnahme der Federn den Umfang

der Scheibe A verläſst. So kann man es z.B. einrichten

daſs, eine bestimmte Geschwindigkeit vorausgesetzt, der Knopf erst bei der

Uebertragung von 4e sich gegen A zu bewegen beginnt, während er vielleicht bei etwa

6e schon die innere Grenzlage erreicht

hat.

In Fig.

6 bis 9 Taf. 26

ist nach Armengaud's Publication industrielle, 1882 Bd.

28 S. 392 ein totalisirender Arbeitsmesser von Mégy,

Ingenieur bei Sautter und Lemonnier in Paris,

abgebildet. Bei demselben sind wie bei dem Apparate von Matter (1882 244 * 286) statt der

Schraubenfedern Blattfedern benutzt, was wohl kaum als zweckmäſsig bezeichnet werden

kann. Die Blattfedern werden, wenn man bei gleicher Kraftübertragung gleiche

relative Verdrehung der betreffenden Theile erreichen und übergroſse Riemenscheiben

vermeiden will, immer stärker beansprucht werden als Schraubenfedern, daher leichter

erschlaffen oder gar brechen.

Die Welle A erhält den Antrieb durch die Riemenscheibe

P und überträgt die Bewegung durch 4 Federpaare R, S auf die um A lose

drehbare Scheibe Q, von welcher die zu untersuchende

Maschine getrieben wird. Die 4 Federn R sind an eine

auf der Welle A festgekeilte Hülse c angeschraubt (vgl. Fig. 9),

während die Federn S in gleicher Weise an der Nabe der

Riemenscheibe Q befestigt sind. An den Enden von R sind zwei eine Gabel bildende Backen r angebracht, von denen mittels zugespitzter Schrauben

die Federn S gehalten werden. Diese müssen zwischen den

Schraubenspitzen genügend Spielraum haben, damit ein Klemmen, welches die

gleichmäſsige Zunahme der Biegung mit der Belastung stören würde, vermieden wird.

Die Federn R werden jedoch in ungünstiger Weise auch

auf Verdrehung beansprucht. Zur Messung der relativen Drehung der Hülse c gegen die Scheibe Q ist

die Verlängerung von c mit steilem Gewinde versehen und

eine darauf sitzende Mutier D mit der Nabe von Q durch zwei Führungsbolzen derart verbunden, daſs sie

sich gegen Q nicht drehen, wohl aber verschieben kann.

Diese Verschiebung, welche proportional der Drehung von c gegen Q stattfindet, wird durch den Zeiger

e (Fig. 6),

welcher auf der Achse des Hebels E befestigt ist,

angegeben, so daſs sich danach die übertragene Umfangskraft bestimmen läſst. Im

vorliegenden Falle wird jedoch die Verschiebung ferner durch den Hebel E auf eine kleine Welle g1 übertragen, auf welcher innerhalb des

Gehäuses F eine stählerne Reibungsrolle g befestigt ist. Letztere ruht auf einer Scheibe f (Fig. 9),

welche von der Welle A durch Zahnräder eine

gleichmäſsige Drehung erhält. Wird von dem Apparate keine Arbeit übertragen, so

steht die Rolle g auf dem Mittelpunkte der Scheibe f, bleibt also bei der Drehung von f in Ruhe. Sobald aber durch den Apparat Kraft

übertragen, also die Hülse D und dadurch auch die Rolle

g vorschoben wird, erhält auch letztere durch die Scheibe f eine Drehung, welche hiernach sowohl der

Geschwindigkeit der Welle A, als auch der übertragenen

Umfangskraft proportional sein muſs, mithin ein Maſs für die übertragene Arbeit

liefert. Die Umdrehungen der Rolle g werden durch

Zahnräder g2 und g3 auf ein Zählwerk

übertragen.

Um zu bestimmen, wie viele Kilogrammmeter einer Einheit des Zählwerkes entsprechen,

braucht man nur die Riemenscheibe Q, etwa mit Hilfe

eines übergelegten belasteten Riemens, eine Zeit lang zu bremsen und die hierbei

ermittelten Kilogrammmeter durch die von dem Zählwerke angegebene Zahl zu dividiren.

Führt man dies wiederholt mit verschiedenen Belastungen und verschiedenen

Geschwindigkeiten aus, so ward der auf diese Weise sich ergebende Mittelwerth

ziemlich genaue Resultate liefern. Damit die Scheibe f

und die Rolle g sich immer mit möglichst

gleichbleibendem Drucke berühren, ist die sehr lang ausgeführte Achse von f auf eine Feder gestellt (vgl. Fig. 8). Das

Gehäuse F, welches das ganze Räderwerk enthält, ist

drehbar an der Welle A aufgehängt, damit es in eine zum

Ablesen möglichst bequeme Lage gebracht werden kann.

Tafeln