| Titel: | Neuerungen an Wasserleitungsventilen. |

| Autor: | S–n. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 435 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Wasserleitungsventilen.

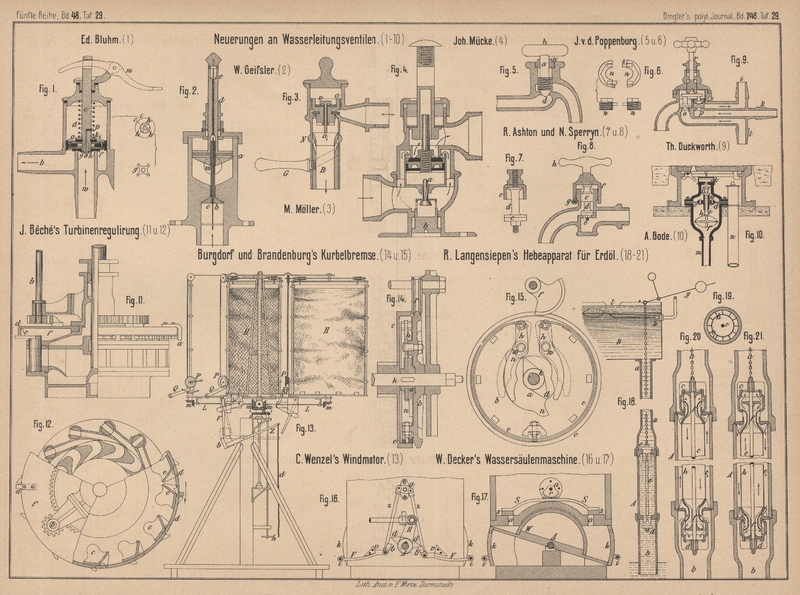

Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Neuerungen an Wasserleitungsventilen.

Unter den neuerdings patentirten selbstschlieſsenden Ventilen befindet sich nicht

viel von Bedeutung. Die von Eduard Bluhm in

Berlin (* D. R. P. Nr. 19690 vom 5.

Februar 1882) angegebenen Neuerungen beziehen sich auf Schwimmkugelventile; bei denselben kann sich die unter dem Einflüsse des

Schwimmerhebels m (Figur 1 Taf.

29) stehende Ventilstange c um ein geringes Maſs im

Ventilkolben a bewegen und wird hierdurch dem über dem

Kolben stehenden Wasser ein Ausweg zum Auslaufe b

gestattet, wodurch die Oeffnung des Ventiles eingeleitet wird. Am unteren Ende

besitzt die Ventilstange c Nuthen h, welche ebenso lang sind, als der Ventilkolben dick

ist. Letzterer wird nun zwischen dem Bunde k der

Ventilstange und der Schraube g, unter welchen beiden

Kautschukringe i und f

liegen, so eingeschlossen, daſs eine kleine Bewegung der Ventilstange im

Ventilkolben gestattet wird. Auſserdem besitzt die Ventilstange noch eine achsiale

Bohrung o, deren seitliche Ausmündung durch eine

Schraube p beliebig verengt werden kann. Wird die

Ventilstange durch das Sinken des Schwimmers etwas gehoben, so werden die oberen

Enden der Nuthen h unter Zusammendrückung des

Kautschukringes f freigelegt. In Folge dessen hebt der

in w wirkende Wasserdruck den Ventilkolben, da das über

ihm eingeschlossene Wasser durch jene Nuthen h

entweichen kann. Senkt sich die Ventilstange durch das Steigen des Schwimmers und

unter dem Einflüsse der Feder d wieder, so schlieſsen

sich die Nuthen und der Ventilkolben wird durch den sich durch die Bohrung p fortpflanzenden Wasserdruck geschlossen.

Bei dem Closetventil von W.

Geiſsler in Breslau (* D. R. P. Nr. 20353 vom 22. März 1882) wird der

Wasserabschluſs während des Schlieſsens in 2 Absätzen bewerkstelligt. Das Ventil

besitzt einen Ventilkolben a (Fig. 2 Taf.

29), dessen Stange mit einer abgesetzten Bohrung versehen ist. In dem unteren

weiteren Theile derselben gleitet die Stange des eigentlichen Abschluſsventiles b, welche einen dreieckigen Querschnitt hat und in

Folge dessen die Bohrung nicht ganz ausfüllt. In der Bohrung der Stange von b gleitet die Stange eines zweiten Ventilchens c, welche ebenfalls von dreieckigem Querschnitte ist

und eine etwas gröſsere Länge als die Stange von b

besitzt. In der engeren Bohrung der Stange des Kolbens a gleitet endlich noch ein durch ein Gewicht e belasteter Stift d. Wird nun a mittels seiner Stange bis in die tiefste Stellung

heruntergedrückt, so wird das Abschluſsventil b

geöffnet und, da dabei das Gewicht e auf die Stange des

Ventilchens c drückt, so öffnet sich auch dieses. Läſst

nun der äuſsere Druck auf den Kolben a nach, so hebt

das um c herumtretende Wasser den Kolben a in die Höhe und flieſst bei m aus. Der Wasserdruck wirkt dabei auch auf die Ventile c und b, so daſs sich

dieselben langsam heben und zwar derart, daſs sich zuerst b schlieſst, wodurch der Hauptwasserzufluſs abgeschnitten wird, und

nachher c. – Daſs das Ventil in der angegebenen Weise

wirkt, ist der vielen Reibungswiderstände wegen sehr zweifelhaft.

Auch bei dem Ventile von Max Möller in

Berlin (* D. R. P. Nr. 20349 vom 21.

Februar 1882) wird ein Kolbenventil a (Fig.

3 Taf. 29) und ein Entlastungsventil v

angewendet. Die Hebung des letzteren geschieht durch den Steg a1, welcher in der im Auslaufe N verschiebbaren Büchse R

befestigt ist. An dieser ist der Handgriff G

angebracht, welcher sich in einem Schraubenschlitze des Auslaufrohres N führt. Dreht man also den Handgriff, so hebt a1 das

Entlastungsventil v und der unter a wirkende Wasserdruck hebt letzteres in die Höhe.

Dreht man G zurück, so sinkt a durch sein Eigengewicht auf den Ventilsitz zurück, da er sich nicht ganz

dicht schlieſsend im Gehäuse bewegt. Möller legt ganz

besonderes Gewicht auf die Form des in den Auslauf hineinreichenden Ventilconus. Um

zu vermeiden, daſs sich das Wasser zwischen den Auslauf und die Hülse R durchdränge, ist in letzterer eine Nuth eingefräst,

welche durch schräge Bohrungen mit dem Inneren von R in

Verbindung steht, Bei geöffnetem Ventile saugt daher der ausflieſsende Wasserstrahl

das durch die Fuge tretende Wasser durch die Bohrungen an.

Joh. Mücke in Breslau hat sein Ventil (* D. R. P. Nr.

5403, vgl. 1881 242 * 95) durch folgende Abänderungen (*

D. R. P. Zusatz Nr. 13 290 vom 31. Juli 1880) zu verbessern gesucht. Das kleine

Ventilchen erhält eine sich nach oben verjüngende Gestalt und wird durch die Lage

des Cylinders zu dem Ventilgehäuse, nicht durch eine Mutter, gehalten. Es soll sich

diese Form für die Erreichung eines langsamen Selbstschlusses am besten eignen.

Ferner wird der Cylinder durch 2 Knaggen mit dem Gehäuseobertheile verbunden, so

daſs die Druckschraube des Hauptpatentes fortfallen kann. Dem Kolben wird durch

Anordnung eines Lederstulpens ein leichterer und dichter schlieſsender Gang gegeben.

Alle diese Abänderungen finden sich auch in Fig. 4 Taf.

29 (* D. R. P. 2. Zusatz Nr. 19694 vom 17. Februar 1882) verzeichnet; hier wird

nämlich das Ventilchen a von einer Schraube b gehalten, welche den. Hub des Ventilchens ohne

Abstellung der Wasserleitung zu reguliren gestattet, so daſs je nach Belieben ein

schneller oder langsamer Schluſs des Ventilkolbens erfolgt. Da nun die Oeffnung im

Cylinderboden cylindrisch, der Schaft des Ventiles a

aber conisch ist, so wird durch die Regulirung des Ventilhubes die Gröſse der

Durchgangsöffnung bestimmt und dadurch der oben erwähnte Zweck erreicht.

J. v. d.

Poppenburg in Berlin (* D. R. P. Nr. 21108 vom 23. Juni 1882) bezweckt durch seine

Erfindung eine billige Massenproduction von einfachen Wasserleitungsventilen. Er

stellt nämlich Ventil d (Fig. 5 Taf.

29), Spindel a und Handgriff h aus einem Stücke her. Die zur Führung der Spindel a dienende Mutter n (Fig.

6) muſs in Folge dessen zweitheilig werden, damit sie um a gelegt und in das Stopfbüchsengehäuse geschraubt

werden kann. Zur besseren Anpassung der beiden Mutterhälften an einander sind

dieselben mit Stiften s und Bohrungen versehen.

Das Ventil von D. R. Ashton in

Clapton und J. N. Sperryn in

Brixton, England (* D. R. P. Nr. 20285 vom 15. Februar

1882) besitzt keine eigentliche Stopfbüchse. Wie Fig. 7 und

8 Taf. 29 zeigen, ist der Griff h, die durch ihre Drehung

die Bewegung des Ventiles c bewirkende Ueberfallmutter

f und die Spindel d

aus einem Stücke hergestellt. Im oberen Theile von d

befindet sich ein Stulpkolben e aus Leder oder

Kautschuk, welcher verhindert, daſs das Wasser zur Ueberfallmutter gelange. Das

gänzliche Herausdrehen der letzteren wird durch die Anschlagschraube g verhindert. Ein Grund für diese eigentümliche

Construction ist in der Patentschrift nicht angegeben.

Thomas

Duckworth in Waterfort bei Manchester

(* D. R. P. Nr. 21462 vom 6. Juni 1882) lieſs sich ein

Ventil patentiren, welches bei Badeeinrichtungen, bei

welchen bald warmes, bald kaltes Wasser gebraucht wird, Anwendung finden kann. Das

Ventil (Fig. 9 Taf.

29) besitzt einen Auslauf, dagegen 3 Einlaufe i, k und

l. An der Ventilspindel r sind zwei einfache Sitzventile o und p angeordnet; o schlieſst

den Kanal l vom Auslaufe ab, p trennt in geschlossenem Zustande den Kanal k von i. Hebt man o und p durch Drehen der Ventilspindel r, so wird der Kanal l

geöffnet, k dagegen mit i

verbunden; zu letzterem Zwecke ist über p ein kleines

Gehäuse s angeordnet, in dessen Decke sich die kleine

Spindel des Ventiles p führt. Ueber letzterem ist eine

Dichtung angebracht, welche einen Durchtritt des Wassers aus s nach dem Auslaufe verhindert, wenn p

geöffnet ist. Es wird nun der Stutzen k mit der

Wasserleitung, i mit der Leitung, welche zum Badeofen

führt, l mit der Leitung, welche vom Badeofen kommt,

verbunden und dadurch beim Oeffnen der Ventile o und

p das Wasser der Leitung durch k und i zum Ofen und von

diesem erwärmt durch l zum Auslaufe des Hahnes

gedrängt.

Das Ventil von Aug. Bode in

Berlin (* D. R. P. Nr. 20315 vom 18.

Juni 1882) dient zum selbstthätigen Ableiten der

sich in Rohrleitungen ansammelnden Luft, Es wird in einem mit der

Rohrleitung verbundenen Standrohre m (Fig. 10

Taf. 29) angebracht und besteht aus der cannelirten Ventilstange e mit den daran befestigten Ventilplatten i und h und dem Schwimmer

f. Die Stange e bewegt

sich saugend in der Eisenplatte c, auf welche zur

besseren Dichtung oben und unten 2 Rothguſsführungen d

aufgenietet sind. Auf e ist noch der Ring w angeordnet, welcher die Nuthen freiläſst und nur zur

Begrenzung des Ventilhubes nach unten dient. In der gezeichneten Ventilstellung kann

die Luft aus der Rohrleitung durch die Nuthen und das Sieb k ungehindert austreten. Steigt dagegen das Wasser in das Rohr m und hebt den Schwimmer, so schlieſsen die Ventile i und h und der nicht

cannelirte untere Theil der Ventilstange den Luftaustritt ab. In dem Rohre n liegt die Spindel, welche zu dem Ventile führt, das

die Röhre m von der Wasserleitung abzuschlieſsen

gestattet.

S–n.

Tafeln