| Titel: | Verfahren und Apparat zum Heben von Erdölen; von Rich. Langensiepen in Buckau-Magdeburg. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 441 |

| Download: | XML |

Verfahren und Apparat zum Heben von Erdölen; von

Rich. Langensiepen in

Buckau-Magdeburg.

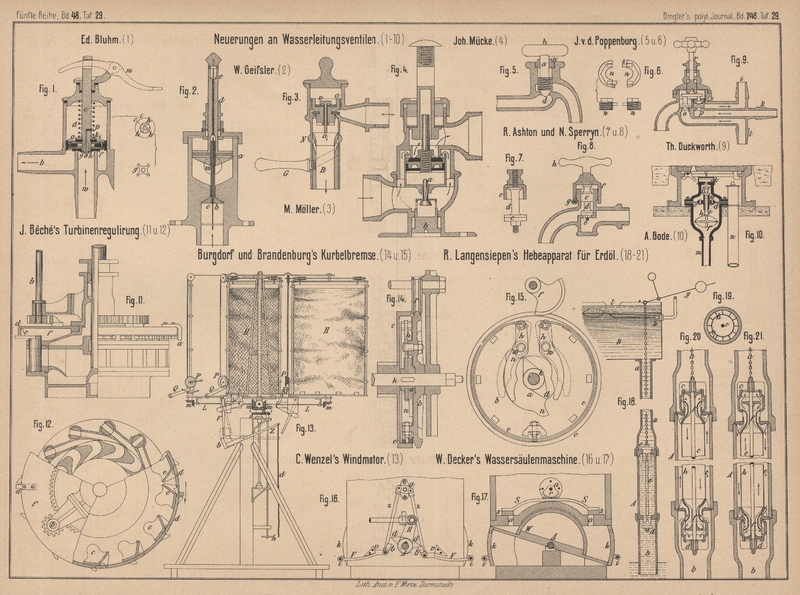

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Langensiepen's Hebeapparat für Erdöl.

Diesem Verfahren (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 21935 vom 17. Oktober 1882) liegt das Prinzip

zu Grunde, daſs ein Platzwechsel zwischen 2 Flüssigkeiten selbstthätig erfolgt, wenn

die schwerere über der leichteren lagert; dasselbe kann also, wenn als die schwerere

Flüssigkeit Wasser angenommen wird, zur Hebung aller Flüssigkeiten benutzt werden,

welche leichter als Wasser sind und sich nicht in demselben auflösen.

Der betreffende Apparat besteht in seiner einfachsten Form aus einem oberirdischen

Wasserbehälter B (Fig. 18

Taf. 29), einem von diesem bis unter die Oberfläche der im Schachte oder Bohrloche

stehenden, zu hebenden Flüssigkeit, z.B. Oel, tauchenden Rohre A und zwei mit einander verbundenen Ventilen c und d, welche je nach

ihrer Bewegung von über Tage durch den Handhebel g

abwechselnd den Boden bezieh. die Decke einer im Rohre A eingeschalteten Kammer schlieſsen und öffnen. Die Führungen der Ventile

sind theilweise cylindrisch gestaltet, so daſs bei ihrer Bewegung immer das eine

Ventil schon geschlossen ist, ehe sich das andere öffnet. Auſserdem ist noch zu

erwähnen, daſs das untere Ventil d innerhalb der

möglichen Saughöhe liegt. Nehmen wir nun an, der Behälter B sowie das Rohr a seien mit Wasser gefüllt,

zwischen c und der Oeloberfläche befinde sich dagegen

Luft, so wird, wenn c und d gehoben werden, das Wasser die Luft aus der Kammer verdrängen und

dieselbe anfüllen. Senkt man nun wieder c und d, so tritt die unter d

befindliche Luft nach e, während das in der Kammer

befindliche Wasser nach unten flieſst und sich in b

über dem Oele lagert. In diesem Falle findet nun schon ein Austausch von Wasser und

Oel statt, so daſs nach einiger Zeit das Oel in b oben

steht, das Wasser dagegen sich am Boden des Schachtes angesammelt hat. Fährt man in

dieser Weise mit der Auf- und Abbewegung der Ventile c

und d fort, so steigt das Oel im Rohre b und der Kammer immer höher, bis es zuletzt in das

Rohr a gelangt, in diesem in die Höhe steigt, sich auf

dem im Behälter B befindlichen Wasser ablagert und bei

l abflieſst. Durch den Schwimmerhahn k wird der Behälter B bis

zu einer bestimmten Höhe mit Wasser gefüllt erhalten.

Ist die Länge der Rohrleitung a eine sehr groſse, so

wird zur Bewegung der Ventile c und d auch eine groſse Kraft nothwendig. Langensiepen construirte deshalb entlastete Ventile c und d (Fig. 19 bis

21), welche

nebenbei ein möglichstes Getrennthalten von Oel und Wasser innerhalb der Kammer

bezwecken. Diese entlasteten Ventile werden von ebenfalls mit einander verbundenen

Doppelsitzventilen gebildet, in deren Führungstheilen in der Mitte zwischen der

oberen und unteren Sitzfläche je ein zusammengeschnürtes Rohrende f angeordnet ist. Die beiden Rohrenden beider Ventile

sind durch Rohr h mit einander verbunden. Durch diese

Einrichtung werden innerhalb der Kammer 2 Kanäle gebildet: ein centraler und ein

ringförmiger Kanal e bezieh. e1; letzterer wird durch radiale

Scheidewände in Unterabtheilungen geschieden (vgl. Fig. 19).

Ist das obere Doppelsitzventil c geschlossen, d dagegen geöffnet, so flieſst, wie die Skizze ersehen

läſst, das im Rohre e befindliche Wasser nach unten,

während das Oel aus b nach e1 und von hier über das obere Rohrende f nach e strömt, bis

unterhalb des Ventiles c nur Oel steht. Hebt man nun

die Ventile c und d, so

flieſst das Wasser aus a nach e1 und e

und drängt hierdurch alles Oel nach oben; dieses steigt dann, wie erwähnt, durch das

Rohr a bis auf die Oberfläche des in B befindlichen Wassers und flieſst hier ab.

Es läſst sich nicht läugnen, daſs der Apparat sinnreich erdacht ist. Seine Anwendung

wird dagegen voraussichtlich eine beschränkte bleiben, da natürliches Erdöl in den

allermeisten Fällen so Wasser haltig ist, daſs eine Trennung desselben von Wasser

nach den specifischen Gewichten zu lange dauern und in Folge dessen die Leistung des

Apparates nur eine kleine sein würde.

Tafeln