| Titel: | Neuerungen an Färbe- und Waschkufen für Garn in Strähnen. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 452 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Färbe- und Waschkufen für Garn in

Strähnen.

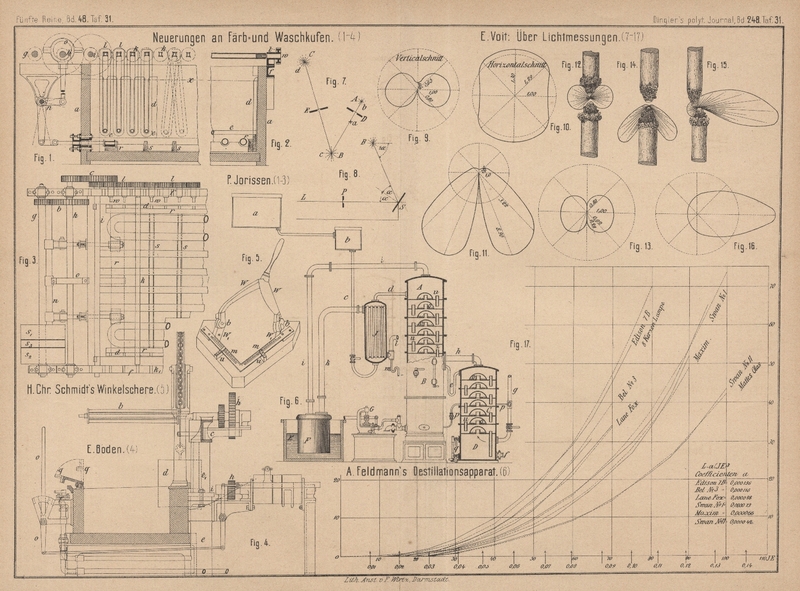

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

Neuerungen an Färbe- und Waschkufen für Garn in

Strähnen.

Beim Färben von Garnen in Strähnen ist es erforderlich, die Strähne nicht nur

wiederholt durch die Farbbrühe zu ziehen, sondern dieselben gleichzeitig in

derselben hin- und herzuschwenken. Bei den bisher gebräuchlichen Maschinen werden

diese beiden Operationen dadurch ausgeführt, daſs die Strähne über excentrische

Walzen in die Färbekufe gehängt werden. Diese müssen dann verhältniſsmäſsig rasch

gedreht werden, damit das Garn eine ausreichende Schwenkbewegung erhält. Hierdurch

wird aber leicht Luft in das Farbbad gerührt, welche auf einzelne Farben oft einen

ungünstigen Einfluſs ausübt, und es verwirren sich die Strähne bei der schnellen

Bewegung auch leicht.

Beide Uebelstände sucht die von P. Jorissen in

Düsseldorf (* D. R. P. Kl. 8 Nr.

19937 vom 13. Januar 1882) angegebene Einrichtung zu vermeiden.

Die rechteckige Farbkufe a (Fig. 1 bis

3 Taf. 31) ist in üblicher Weise aus Holz hergestellt und enthält nahe am

Boden zwei U-förmige Heizrohre. Unter diesen liegt ein

Rührwerk, bestehend aus dem Holzrahmen r, in welchem

die Rührschaufeln s eingesetzt sind. Dieser Rahmen wird

durch das Excenter o unter Vermittelung der

Schubstangen und des Winkelhebels in abwechselnde geradlinige Bewegung versetzt. Der

Rahmen des Rührers trägt parallel zu den Längsseiten der Kufe die Wändet, welche mit

Schlitzen versehen sind, um die hohlen Beschwerungsstäbe e aufzunehmen. An der oberen Kante zu beiden Seiten der Kufen befinden

sich die -Eisenbalken f, auf welchen die Wellen

g, h und i, sowie

abnehmbar die viereckigen, hohlen, etwas eingedrückten Kupferwalzen k gelagert sind. Auf den kurzen Wellen w, welche in einem flachen Zapfen endigen, sitzen nach

auſsen die in einander greifenden Zahnräder l, welche

von der Welle i getrieben werden; diese letztere erhält

ihre Bewegung von der Antriebswelle g unter

Einschaltung der Excenterwelle h durch Vermittelung der Zahnräderpaare

b und c. Von den auf

der Welle g sitzenden Riemenscheiben sind zwei (s1 und s2) lose und eine (s3) fest und kann, je

nachdem der offene oder gekreuzte Riemen auf die feste Scheibe s3 aufgeschoben wird, das Getriebe nach der einen

oder anderen Richtung hin bewegt werden. Die doppelte Bewegungsrichtung ist zu einem

etwaigen Entwirren des Garnes nöthig.

Bei der Benutzung wird das Garn auf die Kupferwalzen k

aufgezogen, die Beschwerungsstäbe e werden

durchgesteckt und in die entsprechenden Schlitze der Wände d gelagert, während die Walzen auf die flachen Zapfen der Wellen w aufgeschoben und an der anderen Seite mit ihren

cylindrischen Zapfen in die offenen Pockholzlager k1 gelegt werden. Vorher ist der Behälter

a bis zur Markirungslinie x mit dem Farbebade zu füllen. Durch Aufrücken eines Riemens auf die feste

Scheibe s3 erfolgt die

Bewegung der Achse g, welche, durch die Räderpaare b und c verzögert, auf die

Wellen g, h, i und die Walzen k sowie durch das Excenter o auf die Achse

n und durch letztere auf den Rührer s übertragen wird. Während nun durch das Drehen der

Walzen k das Garn wiederholt durch das Farbbad gezogen

wird, folgen die Strähne den Bewegungen des Rührwerkes, wie dies in Fig. 1 für

einen Strähn punktirt angedeutet ist. Die Uebersetzungen sind so gewählt, daſs die

Geschwindigkeiten der Bewegung des Garnes den beim Färben von Hand üblichen

möglichst entsprechen; doch können dieselben durch Auswechseln der Räderpaare b und c beliebig geändert

werden.

Um das bei den üblichen Einrichtungen zeitraubende und umständliche Beschicken der

Walzen mit den Strähnen und das Abnehmen derselben nach Vollendung der Wasch- oder

Färbearbeit zu erleichtern, hat Edwin Boden in

Manchester (* D. R. P. Kl. 8 Nr. 19

758 vom 19. März 1882) die nachfolgend beschriebene Einrichtung

getroffen: Die Achsen der Walzen b (Fig. 4 Taf.

31) sind neben einander auf dem gemeinsamen Gestelle c

an je zwei Stellen einseitig gelagert. Dieses Gestell ist in vertikaler Richtung

verschiebbar und durch Gegengewichte d ausbalancirt.

Diese Verschiebung wird bewirkt mit Hilfe des hydraulischen Druckcylinders e, auf dessen Kolben e1 man durch Stellung des auf der anderen

Langseite (der Arbeitseite) der Kufe befindlichen Hahnes f eine Wassersäule einwirken lassen kann.

In gehobener Stellung ragen die Walzen b frei aus dem

Gestelle c heraus, so daſs sich die Strähne sehr leicht

aufbringen lassen. Durch Umsteuern des Hahnes f können

nun sämmtliche Strähne auf einmal in die Kufe eingesenkt werden. Bei tiefster

Stellung legen sich dann die freien Zapfen der Walzen b

in die dazu bestimmten Aussparungen der Schiene q.

Damit diese letztere das Aufbringen und Abnehmen der Strähne nicht hindern, läſst

sie sich, wie in Fig. 4

angegeben ist, nach Hebung der Walzen b umklappen. Die

Bewegung wird wie bei der vorhin beschriebenen Maschine den Walzen b durch Zahnräder h von

der Antriebswelle i aus mitgetheilt und ist auch hier eine durch den

Hebel o von der Arbeitsseite aus verstellbare

Umsteuerung der Maschine vorhanden.

Tafeln