| Titel: | Ueber Lichtmessungen. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 454 |

| Download: | XML |

Ueber Lichtmessungen.

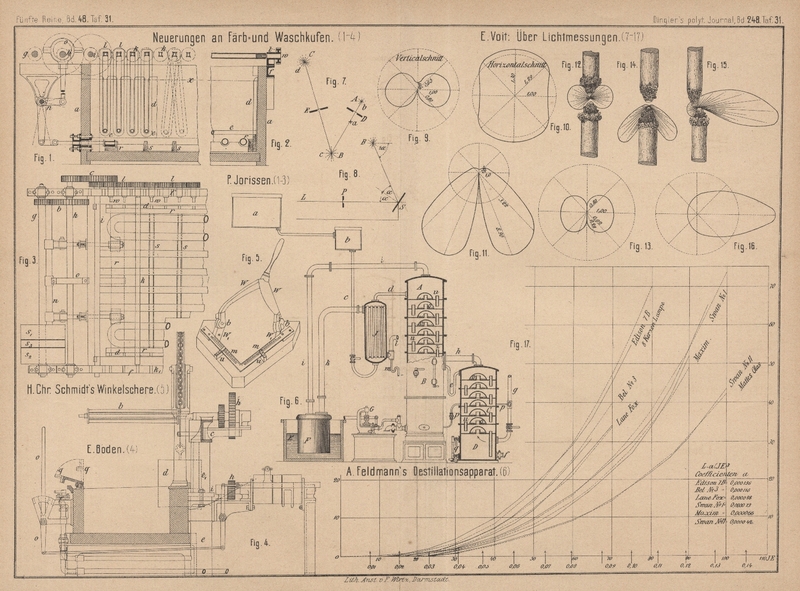

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

Ueber Lichtmessungen.

W. Thomson (Elektrotechnische Zeitschrift, 1883 S. 136)

fand, daſs die Sonnenstrahlen, welche durch eine Oeffnung von 0mm,9 Durchmesser hindurchgingen, 126 Kerzen

entsprachen. Da die Kerzenflamme eine 280,7 groſse Fläche zeigte, so war diese etwa

420mal so groſs als die Fläche der erwähnten kleinen Oeffnung und in Folge dessen

die Intensität des von der Sonnenscheibe ausgehenden Lichtes 126 × 420, d.h.

ungefähr 53000 mal so groſs als die Lichtstärke einer Kerze. Diese von Thomson berechnete Gröſse ist demnach mehr als 3 mal so

groſs als das von Arago durch direkte Vergleichung des Sonnenlichtes mit

dem Kerzenlichte gefundene Resultat.

E. Voit berichtet im Bayerischen

Industrie- und Gewerbeblatt, 1883 S. 26 über die auf der Elektrotechnischen

Ausstellung in München 1882 ausgeführten Lichtmessungen. Da bei Messung groſser

Lichtstärken ein kleiner Fehler in der Einstellung des Photometerschirmes einen

groſsen Fehler in dem daraus berechneten Helligkeitsverhältnisse beider Lichtquellen

bedingen würde, so wurde zunächst der Einlochbrenner mit einem Argandbrenner von

etwa 12 Kerzen, dieser mit einem Siemens'schen

Regenerativ-Gasbrenner von etwa 120 Kerzen und endlich dieser mit einer Bogenlampe

verglichen. Es wurde hierdurch gleichzeitig erreicht, daſs der für die Genauigkeit

der photometrischen Beobachtungen so störende Farbenunterschied der Lichtquellen

beträchtlich abgeschwächt wird, indem das Licht der Einloch-Argand-Siemens-Brenner

und der Bogenlampe aus Gelb immer mehr in Weiſs übergeht.

In dem in Fig. 7 Taf.

31 gezeichneten Grundrisse des Beobachtungsraumes sind AB und BC 2 Maſsstäbe von 4 bezieh.

10m Länge, auf welchem sich 2

Photometerschirme D und E

verschieben. Mit Hilfe des Photometers D kann der

Einlochbrenner a mit dem Argandbrenner b und dieser sodann mit dem Siemensbrenner c verglichen werden, endlich letzterer durch das

Photometer E mit der Bogenlampe d. Bei vielen Bestimmungen der Helligkeit von Bogenlampen wurde der

Einlochbrenner a an Stelle des Argandbrenners gebracht

und nun ganz gleichzeitig die Einstellung von D für a und c, und von E für c und d ausgeführt. Die minder hellen Glühlampen konnten auf

dem Maſsstäbe AB direkt mit dem Einlochbrenner

verglichen werden.

Die photometrischen Messungen an Glühlampen zerfallen in relative und absolute; durch die ersteren

soll die Vertheilung der nach den verschiedenen Richtungen stattfindenden

Lichtausstrahlung ermittelt werden, während die letzteren die von einer bestimmten

elektrischen Arbeit entwickelte Lichtmenge festzustellen haben.

Die relativen Lichtstärken der Glühlampen wurden so

gemessen, daſs man zwei möglichst identische Lampen in den gleichen Stromkreis

einschaltete und nun, während die eine in ihrer Stellung verblieb, die andere um

ihren Mittelpunkt drehte. In jeder Lage verglich man die Lichtstärken beider

Lichtquellen und konnte somit, wenn die Lichtstärke der gedrehten Lampe in einer

Richtung als Einheit angenommen, die nach allen übrigen Richtungen in Zahlen

ausdrücken. Um die gewonnenen Resultate übersichtlich wiederzugeben, wählte Voit eine graphische Methode, indem er die Richtung und

Gröſse des ausgesendeten Lichtes durch die Richtung und Gröſse von geraden Linien

darstellte. In Fig. 9 und

10 Taf. 31 ist z.B. in dieser Weise die Lichtstärke einer von Hagenbach untersuchten Edison-Lampe für zwei auf einander senkrechte Ebenen aufgetragen. Es ist

nun klar, daſs man bei der ungleichmäſsigen Lichtvertheilung nicht allein in einer Richtung die Messungen ausführen darf, sondern in

mehreren beobachten muſs, wenn man vergleichbare Zahlen erhalten will; insbesondere

wird dies dann nothwendig sein, wenn bei den einzelnen Lampen, wie es thatsächlich

der Fall, die Lichtvertheilung als vollkommen verschieden sich nachweisen läſst.

Durch einfache Rechnung kann aus den Beobachtungszahlen ein Faktor gefunden werden,

mit welchem die Lichtstarke einer Richtung multiplicirt werden muſs, um die sogen,

mittlere räumliche Intensität zu erhalten, welche

bei gleicher ausgestrahlter Lichtmenge und gleicher Vertheilung derselben in

erwähnter Richtung auftreten würde.

Die Form der Kohlenfäden bei neueren Lampen, insbesondere der von Müller in Hamburg, scheint darauf zu deuten, daſs die

Fabrikanten eine nach allen Richtungen gleich helle Lampe herstellen wollten und

dies durch die Windungen des Kohlenfadens zu erreichen suchten. Mit Hilfe einer

einfachen theoretischen Betrachtung läſst sich jedoch nachweisen, daſs unter der

Voraussetzung gleicher Helligkeit des ganzen Kohlenfadens der Einfluſs einer solchen

umständlichen Form desselben auf die Lichtvertheilung nur gering, dagegen fast

ausschlieſslich der Querschnitt des Kohlenfadens maſsgebend ist. Bei kreisförmigem

Querschnitte, wie er bei den Lampen von Müller und Swan vorkommt, ist die Lichtvertheilung weit

regelmäſsiger als bei der Lampe von Edison und Maxim, deren Kohlenfaden einen rechteckigen und

besonders bei letzterer einen lang gestreckten Querschnitt haben.

Zu den absoluten Messungen wurde in einer Stellung der Lampe ihre Lichtstärke mit dem

Einlochgasbrenner verglichen, während gleichzeitig die Messungen über die

verbrauchte mechanische und elektrische Arbeit zur Ausführung kamen. Die Resultate, welche durch

solche Versuche gewonnen werden können, sind auf Grund von Beobachtungen, welche A. Jamieson für eine Reihe von Glühlampen gewonnen hat,

vorgeführt. In Fig. 17

Taf. 31 sind als Abscissen die in der Lampe zur Lichtentwickelung verbrauchten

Arbeitsgröſsen und als Ordinaten die entwickelten Lichtstärken aufgetragen. Es ist

sofort ersichtlich, daſs die Lichtstärke bei allen Lampen rascher wächst als die

aufgewendete Arbeit, daſs wenn man etwa unter sonst ganz gleich bleibenden

Verhältnissen die Arbeit von 0e,05 auf 0e,10 sich steigern läſst, die Lichtstärke der Edison-Lampe von 8,5 auf 55,0 anwächst. Nach Voit lassen sich diese Beobachtungen durch die

gemeinsame Formel L = a(A)3 darstellen; wenigstens entspricht die

aus der Formel gerechnete Curve sehr nahe den aus den Beobachtungszahlen

construirten. Selbst wenn die Formel nicht genau das Gesetz bezüglich des

Zusammenhanges von verbrauchter Arbeit und entwickelter Lichtstärke ausspricht, so

kann doch schon, wenn sie angenähert richtig, eine wichtige Folgerung daraus gezogen

werden. Man sieht nämlich, daſs so lange die Leistungsfähigkeit der Lampen nicht

überschritten ist, bei gleichem Gebrauche die Edison-Lampe eine

doppelt so groſse Helligkeit als die Maxim-Lampe

liefert und daſs im Allgemeinen der Coefficient a ein

Mals für die Güte der Lampen abgibt. Die Versuche sind noch nicht zahlreich genug,

um mit Sicherheit schlieſsen zu können, wovon dieser Coefficient a abhängig ist und ob derselbe, wenn man eine groſse

Lichtstärke der Lampe erzielen will, einen geringen Werth haben muſs. Es wird dies

wohl eine der wichtigsten Aufgaben für spätere Untersuchungen bilden, weil hierdurch

Regeln für die Construction von Glühlampen gewonnen werden können.

Weit schwieriger als die Beobachtungen an Glühlampen sind die photometrischen

Messungen bei Bogenlampen, einerseits, weil die

Lichtstärken weit gröſser, und andererseits, weil dieselben viel wechselnder sind.

Es ist wohl selbstverständlich, daſs durch den Mechanismus, welcher die Kohlen der

Bogenlampen in constanter Entfernung zu halten hat, nicht unbeträchtliche

Schwankungen in der Lichtstärke bedingt werden. Bei den im Münchener Glaspalaste

ausgeführten Lichtmessungen war man bestrebt, möglichst genau die mittlere

Lichtstärke der Bogenlampen und gleichzeitig die Schwankungen derselben zu erhalten.

Es wurde zu diesem Zwecke mit dem Photometerschirme fortwährend der Lichtschwankung

gefolgt, so daſs derselbe in jedem Augenblicke richtig eingestellt war. Die

Ablesungen der Photometerstellungen erfolgten nun auf Zuruf in gleichen

Zeitabschnitten alle 10 Sekunden.

Wie bei den Glühlampen waren auch bei den Bogenlampen relative Messungen nothwendig,

um die Vertheilung des ausgestrahlten Lichtes kennen zu lernen: in horizontaler

Ebene ist zwar, wie aus verschiedenen Beobachtungen hervorgeht, ein wesentlicher

Unterschied in der Lichtstärke nicht, dagegen ist er sehr bedeutend in vertikaler

Ebene. Es wäre am angenehmsten gewesen, die Messungen über und unter der

Horizontalen direkt machen zu können, d.h. das ganze Photometer um den betreffenden

Winkel zu neigen, unter welchem man messen wollte. Neben der groſsen hierdurch

bedingten Umständlichkeit des Apparates hätte man auch die Vergleichslichtquellen um

den gleichen Winkel neigen müssen, was jedenfalls bei dem Regenerativbrenner nicht

ausführbar ist, ohne seinen ganzen Betrieb beträchtlich zu stören. Man zog es

deshalb vor, das Licht der Bogenlampe B (Fig.

8 Taf. 31) durch einen Spiegel S aufzufangen

und horizontal auf den Photometerschirm P zu werfen. Es

muſste natürlich der Schwächungscoefficient des Spiegels durch eine Voruntersuchung

ausgemittelt werden, um dann aus den Vergleichungen mit der Lichtquelle (L) die Lichtstärken zu rechnen, welche die Bogenlampe

unter verschiedenen Winkeln gegen die Horizontale aussendet.

In Fig. 11 Taf. 31 ist die Lichtstärke einer durch eine Gleichstrommaschine

bedienten Lampe nach den Beobachtungen von Allard

dargestellt. Es ist hieraus ersichtlich, daſs die Lichtstärke von der Horizontalen

nach unten hin rasch zunimmt, daſs dieselbe etwa unter 60° gegen den Horizont

beinahe 6 mal gröſser, sodann aber rasch kleiner wird, während sie nach oben von der Horizontalen aus

langsam abnimmt. Es ist klar, daſs man bei dieser ungleichmäſsigen Lichtvertheilung,

welche auch bei verschiedenen Bogenlampen etwas wechselnd ist, für jede Lampe eine

Reihe von Beobachtungen vorzunehmen hat, um die mittlere räumliche Lichtstärke aus denselben berechnen zu können.

Niemand wird die eigentümliche Form der Lichtausstrahlung erblicken, ohne sich die

Frage nach der Ursache derselben vorzulegen. Wenn auch bis jetzt eine genaue

theoretische Betrachtung nicht anzustellen ist, kann man doch mit ziemlicher

Sicherheit aus den vorliegenden Thatsachen den Schluſs ziehen, daſs die jeweilige

Form der Kohlen die Lichtvertheilung bedingt. Die positive – bei den gewöhnlichen

Lampen meist obere – Kohle sendet 85 Procent des ganzen Lichtes, die negative nur 10

und der Flammenbogen 5 Proc. aus. Man begeht daher durch die vorläufige Annahme,

daſs alles Licht von der positiven Kohle ausstrahle, keinen groſsen Fehler, und dann

ist nach der Form der Kohle, wie sie aus Fig. 14

Taf. 31 zu ersehen, die eben angegebene Lichtvertheilung eine einfache Folgerung.

(Vgl. auch Engineering, 1883 Bd. 37 * S. 361 und

387.)

Bestärkt wird dieser Schluſs durch die Beobachtung der Lichtvertheilung bei einer von

Wechselströmen bedienten Lampe, wobei rasch hinter einander die positive Kohle zur

negativen wird und umgekehrt. Beide Kohlen verzehren sich deshalb auch gleichmäſsig,

entsprechend der Figur 12

und die Lichtvertheilung ist daher auch eine gleichmäſsigere, wie in Figur 13

Taf. 31.

Es ist ferner durch eine einfache Verstellung der Kohlen einer von einer

Gleichstrommaschine getriebenen Lampe die Lichtvertheilung vollkommen zu ändern. Man

traf z.B. bei Leuchtthürmen die Anordnung, daſs man die Achse der unteren Kohle in

eine Vertikale mit der vorderen Kante der oberen Kohle brachte, wodurch die

Lichtvertheilung folgende wurde:

nach

vorn

287

nach

hinten

38

„

rechts

116

„

links

116,

wobei die horizontale Lichtstärke bei der gewöhnlichen

Kohlenstellung = 100 gesetzt ist. In Fig. 15 und

16 Taf. 31 ist diese Lichtwirkung graphisch dargestellt.

Es ist nicht unwichtig, hier darauf aufmerksam zu machen, daſs eine Reihe von

eigenthümlichen Erscheinungen, welche die Bogenlampen darbieten, ihren Grund in der

verschiedenen Lichtvertheilung haben. So ist es klar, daſs eine Bogenlampe für

Gleichstrom eine gröſsere Fläche nie gleichmäſsig beleuchten wird; sie kann daher in

einem Museum, wo sie ausgedehnte Wandflächen erleuchten soll, nicht ohne besondere

Vorkehrungen (Reflectoren u. dgl.) verwendet werden, während sie etwa bei der

Zeichnung auf einer kleinen Fläche sehr gute Dienste leisten kann. Aus dem Gesagten

ist aber auch klar, wie man einen etwa auftretenden Miſsstand zu beseitigen

vermag.

Auſser den relativen Lichtmessungen bei Bogenlampen, welche die Lichtvertheilung

erkennen lassen, hat man ferner noch absolute Messungen auszuführen; d.h. man hat

gleichzeitig mit den Beobachtungen der aufgewendeten

mechanischen und elektrischen Arbeit die in einer Richtung

(nämlich der horizontalen) ausgesendete Lichtstärke zu bestimmen. Das Ziel dieser

Untersuchungen würde sein, auch bei den Bogenlampen das Gesetz ausfindig zu machen,

wie sich mit der aufgewendeten Arbeit die Lichtstärke vergröſsert und welche von den

Lampen hierbei die günstigsten Resultate liefert. Die Untersuchungen, welche bisher

ausgeführt sind, lassen einen Entscheid in dieser Richtung noch nicht treffen und es

ist auch fraglich, ob die im Münchener Glaspalaste gemachten Beobachtungen eine

genügende Sicherheit liefern. Jedenfalls liegt hier noch ein weitem und in

praktischer Hinsicht sehr fruchtbares Beobachtungsfeld vor.

Die bisherigen Betrachtungen zeigen, daſs man sowohl für Glühlampen, wie für

Bogenlampen die mittlere räumliche Lichtstärke angeben kann, welche dieselben für

eine bestimmte aufgewendete mechanische oder elektrische Arbeit zu entwickeln im Stande sind. Es

sind dies für die einzelnen Lampen keine constanten Werthe, wie man aus den

Betrachtungen über Glühlampen erkennt; man würde somit eine Vergleichung der Güte

der Construction nur dann mit Genauigkeit vornehmen können, wenn man für jede den

noch erreichbaren Maximalwerth der Lichtstärke in Rechnung ziehen würde.

Unter Berücksichtigung der von der Pariser Commission (vgl. S. 207 d. Bd.) gefundenen

Zahlen und der Annahme, daſs 1cbm Leuchtgas

stündlich 1e gibt, berechnet Voit folgende Tabelle:

1cbm Gas liefert

beim

Einlochbrenner im Mittel

45 Lichteinheiten

„

Argandbrenner

70

„

kleinen

Siemensbrenner

141

„

groſsen

„

145

bei

Glühlampen 80 bis 160, im Mittel

110

„

Bogenlampen 250 bis 750, im Mittel

490

Hiernach wird das Gas zur Beleuchtung viel zweckmäſsiger verwerthet, wenn man es in

einer Gasmaschine verbrennt und durch die Maschine eine elektrische Lampe treibt,

als wenn man das Gas in einem Brenner direkt zur Erleuchtung verwendet (vgl. F. Fischer S. 375 d. Bd.). Die in dem Gase verfügbare

Arbeit kommt nicht vollständig als Licht, sondern auch und zwar in sehr bedeutendem

Maſse als Wärme zur Erscheinung; wenn nun bei der direkten Verbrennung ein

beträchtlicher Theil in Wärme und nur ein geringer in Licht verwandelt wird, dagegen

von der durch das verbrennende Gas geleisteten Stromarbeit ein groſser Theil in

Licht und nur ein kleiner in Wärme, so kann selbst bei groſsen Verlusten die

Lichtmenge im letzten Falle gröſser als im ersten werden. Aus anderen Betrachtungen

geht nun hervor, daſs ein Körper bei höherer Temperatur einen immer gröſseren Theil

der nach auſsen abgegebenen Arbeit als Licht aussendet und dem entsprechend einen

geringen Theil als

Wärme; es ist daher erklärlich, daſs 1cbm Gas bei

den immer höhere Temperaturen aufweisenden Lichtquellen der obigen Tabelle auch

immer gröſsere Lichtmengen entwickeln kann.

Es ist bisher immer nur von der durch eine Lichtquelle ausgesendeten Lichtmenge

gesprochen, dabei aber ein anderer Begriff vollkommen übergangen worden, nämlich der

Glanz des Lichtes. Es können 2 Lichtquellen

dieselbe Lichtmenge aussenden: die eine hat jedoch eine groſse, die andere eine

kleine Oberfläche, so daſs die erste von der Flächeneinheit eine geringere Menge

Lichtes ausstrahlt als die letzte. Man nennt sodann dieses von der Flächeneinheit

ausgesendete Licht den Glanz der Lichtquelle. Nehmen wir der Einfachheit wegen an,

daſs jeder Oberflächentheil der betrachteten Lichtquellen die gleiche Lichtmenge

aussendet, so erhält man den Glanz, wenn die gesammte ausgesendete Lichtmenge durch

die Oberfläche des leuchtenden Körpers dividirt wird. Man findet auf diese Weise die

Lichtstärke für 1qmm Oberfläche:

der

Einlochbrenner

etwa

0,0006 Keizen

„

Argandbrenner

0,0030

„

kleinen

Siemensbrenner

0,0038

„

groſsen

„

0,0060

„

Glühlampen

0,4000

„

Bogenlampen

4,8400

Tafeln