| Titel: | G. H. Strong's Locomotive für Expresszüge. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 473 |

| Download: | XML |

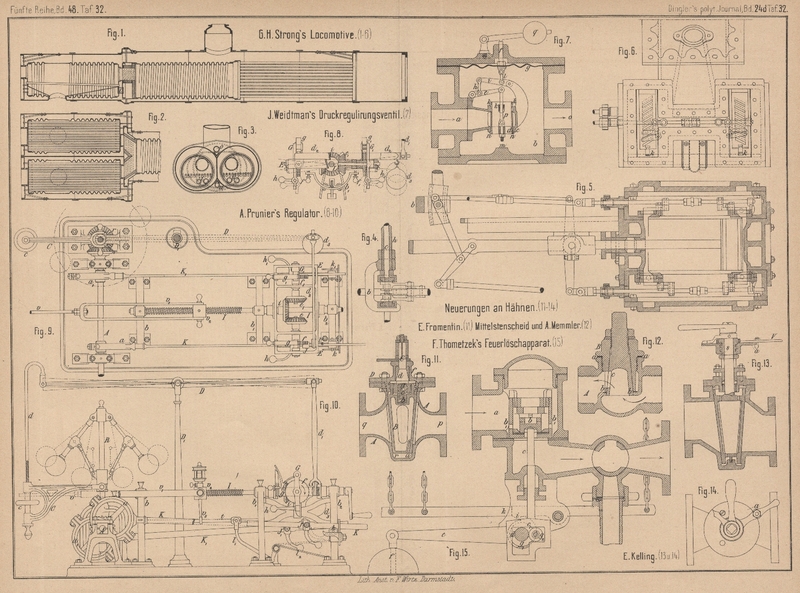

G. H. Strong's Locomotive für

Expreſszüge.

Mit Abbildungen im Texte und auf Tafel 32.

G. H. Strong's Locomotive für Expreſszüge.

Im Textbilde sowie in Fig. 1 bis

6 Taf. 32 ist nach Engineering, 1883 Bd. 35

S. 194 eine neue amerikanische Locomotive von G. H.

Strong in Philadelphia dargestellt, welche in sehr vielen Punkten von den

herkömmlichen Formen und Anordnungen wesentlich abweicht.

Textabbildung Bd. 248, S. 473

Am auffallendsten ist zunächst die Construction des ungemein langen Kessels. Die äuſsere Feuerbüchse ist hier ersetzt durch

zwei an der gemeinschaftlichen ebenen Trennungswand abgeplattete, im übrigen

cylindrische Rohre. Jedes derselben enthält ein etwas excentrisch liegendes

gewelltes Feuerrohr mit einem Wasserröhrenroste. Auf einer kurzen Strecke sind die

Rohre glatt behufs Anbringung einer unteren Oeffnung zur Luftzuführung wie zur

Entfernung der Asche und Schlacken. Mittels geeigneter kurzer Verbindungsstücke und

ebener Platten ist an die beiden äuſseren Rohre der Langkessel angeschlossen.

Derselbe enthält in seinem hinteren Theile ebenfalls ein Wellrohr, welches eine

geräumige Verbrennungskammer bildet. Die vom Roste kommenden Gase treten in diese

Kammer durch zwei kurze Chamotterohre ein, deren Wandung siebartig durchlöchert ist

und welche sich an eine den ganzen Querschnitt des Wellrohres ausfüllende,

gleichfalls durchlöcherte Chamotteplatte anschlieſsen (vgl. Fig. 1).

Letztere scheidet von dem Verbrennungsraume eine kurze Kammer, in welche die Luft

theils durch Oeffnungen o und u (Fig. 3)

direkt von auſsen, theils durch Oeffnungen i aus dem

Räume unterhalb des Rostes eintritt. Es findet also hier durch den Chamotteeinsatz

hindurch eine sehr kräftige Luftzuströmung statt und, da auſserdem zwei abwechselnd zu beschickende Roste vorhanden sind,

so ist anzunehmen, daſs nicht nur verhältniſsmäſsig groſse Mengen Kohlen o. dgl. zur

Verbrennung gebracht werden können, sondern daſs die Verbrennung auch eine gute sein

wird. Aus dem Verbrennungsraume führen dann die in gewöhnlicher Weise angeordneten,

doch kürzeren Siederohre in die Rauchkammer. Gewöhnlich werden 134 Röhren von 64mm Durchmesser und etwa 3m Länge benutzt, was eine Heizfläche von 81qm ergibt. Die übrige Heizfläche wird zu 28qm angegeben, so daſs im Ganzen 109qm Heizfläche vorhanden sind. Für sehr schlechte

Kohlen werden engere und längere Röhren in gröſserer Zahl (232 Röhren von 50mm Durchmesser und 3m,7 Länge) verwendet, wodurch die Heizfläche um 47qm vergröſsert wird. Der Kessel ist durchweg aus

Stahl hergestellt. Der innere Durchmesser des Langkessels beträgt 1m,37, der innere Durchmesser der Wellrohre 0m,86 und die Länge der Verbrennungskammer 2m,7. Der Kessel ruht auf 5 Räderpaaren, den beiden

Treibräderpaaren, den beiden Räderpaaren des vorderen Truckgestelles und einem

hinteren Laufräderpaare. Auf die hinteren 3 Räderpaare ist in bekannter Weise

mittels Balancier die Last gleichmäſsig vertheilt, Curven starker Krümmung können

bei der groſsen Länge von der Locomotive allerdings nicht durchfahren werden; ferner

würde auf stark geneigten Strecken Gefahr vorhanden sein, daſs die Feuerrohre von

Wasser sich entblöſsen.

Die Maschine ist fast ebenso eigenartig wie der Kessel.

Für die Steuerung sind an jedem Cylinder 4 Gitterschieber angeordnet (vgl. Fig.

5 und 6), welche,

je 2 oben und 2 unten an den Enden liegend, in der Querrichtung bewegt werden. Die

Bewegung wird wie bei den Steuerungen von Brown und Joy von der Pleuelstange abgeleitet; jedoch sind hier 2

Coulissen, eine für die Einlaſsschieber und eine für die Auslaſsschieber, vorhanden,

welche mittels zweier Handhebel unabhängig von einander verstellt, d.h. gedreht

werden. Zu diesem Zwecke ward die eine Coulisse, von welcher die Einlaſsschieber

bewegt werden, wie aus Fig. 4

ersichtlich, von einem Bügel b gehalten, welcher auf

eine Hohlwelle h aufgekeilt ist, während die andere

Coulisse auf der durch h hindurchgehenden Welle c befestigt wird. Diese Coulisse für die

Auslaſsschieber braucht nur bei der Umsteuerung gedreht zu werden und zwar wird sie

so gestellt, daſs bei allen Füllungsgraden durch die Compression immer nahezu die

Einströmspannung erreicht wird, was bei den geringen schädlichen Räumen leicht

möglich ist. Die Schieber haben als Gitterschieber nur sehr kleinen Hub und geben

groſse Oeffnungen. Von der Schieberstange wird die Bewegung durch Winkelhebel mit

daumenförmig gerundeten Armen auf die Schieber übertragen, wobei diese Arme Huf am

Schieber befindlichen Leisten sich abwälzen, so daſs eine sehr sanfte Bewegung ohne

Stoſswirkung hervorgerufen wird. Hierzu kommt noch, daſs bei Anwendung starker

Expansion und starker Compression sowohl die Einlaſs, wie die Auslaſsschieber im

Augenblicke des Oeffnens nahezu entlastet sind. Kleine, durch die Wand des

Schieberkastens gehende Kolben k (Fig. 6), an

welche die Schieber angehängt sind, halten, vom Dampfdrucke stets nach auſsen

getrieben, die Schieberleisten fortwährend in Berührung mit den Winkelhebeln.

Da die Auslaſsschieber unter den Cylindern liegen, so kann sich Wasser in den

letzteren nicht ansammeln. Die Cylinder sind mit Dampfmänteln versehen, welche

angegossen, aber in je zwei Theilen hergestellt sind. Beide Theile sind durch

einen in der Mitte den Cylinder umgebenden Expansionsring (vgl. Fig. 6) mit

einander verbunden, damit durch verschiedene Ausdehnung des äuſseren und des inneren

Cylinders keine Spannungen hervorgerufen werden können.

Eigenartig ist auch die Uebertragung der Bewegung auf die

Triebräder, indem diese nicht durch Kuppelstangen in der gewöhnlichen Weise

verbunden sind. Es steht vielmehr mit dem Kreuzkopfe durch Stangen, welche eine

Verlängerung der Kolbenstange bilden, ein zweiter Kreuzkopf in Verbindung, welcher

in besonderen Linealen geführt wird und von dem das zweite Triebrad durch eine

zweite Pleuelstange bewegt wird. Der Hauptvorzug dieser Anordnung ist (neben dem

Wegfalle der langen Kuppelstange, an deren Stelle die zweite Pleuelstange nebst

zweitem Kreuzkopfe und eine Verlängerung der Kolbenstange tritt) wohl der, daſs der

Kolbendruck gleich auf zwei Kreuzkopfzapfen übertragen,

also auch die Abnutzung auf zwei Zapfen vertheilt wird. Ferner soll auch die

Abnutzung der Radreifen namentlich bei groſser Geschwindigkeit der Maschine

gleichmäſsiger werden, als wenn die mit ihrer ganzen Masse auf- und abpendelnden

Kuppelstangen vorhanden sind.

Endlich ist noch ein unter dem seitlichen Laufbrette angebrachter Vorwärmer für das Speisewasser zu erwähnen, welches für

gewöhnlich mittels einer Pumpe in den Kessel gedrückt wird. Ein Injector dient als

Hilfsspeiseapparat. Der Vorwärmer besteht aus einem schmiedeisernen Rohre von 330mm äuſserem Durchmesser, in welchem 60

Messingröhren von 25mm Durchmesser und 4m,27 Länge, also etwa 20qm Heizfläche untergebracht sind. Diese Röhren

sind am hinteren Ende geschlossen und am vorderen Ende in die hintere Wand des zwei

Kammern enthaltenden guſseisernen Deckels eingeschraubt. In denselben stecken

Umlaufröhren, welche in einer Zwischenwand des Deckels befestigt sind und fast bis

an das geschlossene Ende der äuſseren Röhren reichen. Das Speisewasser wird von vorn

nach hinten durch den die Doppelröhren umgebenden Raum geleitet; in die Röhren aber

wird ein kleiner Theil des Abdampfes der Maschinen geführt und zwar steht die

vordere Kammer des Vorwärmerdeckels, in welche die inneren Röhren münden, mit dem

Ausströmrohre des einen Cylinders und die andere Kammer, in welcher die äuſseren

Röhren münden, mit dem Ausströmrohre des anderen Cylinders in Verbindung, so daſs

beim Gange der Maschine ein fortwährendes Hin- und Herströmen des Abdampfes durch

die Röhren hindurch stattfindet. Die Verbindungsröhren gehen von kleinen, in den

Ausblasrohren angebrachten, der Strömung entgegengerichteten Taschen aus, welche

einen Theil des Dampfes auffangen. Das in den Röhren sich niederschlagende Wasser

wird durch einen Condensationswasserableiter entfernt. Bekanntlich genügt schon etwa

der achte Theil des Abdampfes, um das Wasser bis auf nahe 100° zu erwärmen; es wird

also durch Anwendung eines derartigen Vorwärmers (der allerdings die Speisung

mittels Injector ausschlieſst) eine bedeutende Kohlenersparniſs erreicht, ohne daſs die Blasrohrwirkung

wesentlich beeinträchtigt wird.

Die vorliegende Locomotive ist hauptsächlich zu dem Zwecke construirt worden, schwere

Expreſszüge, wie die zwischen New-York und Philadelphia, mit möglichst groſser

Geschwindigkeit zu ziehen. (Vgl. Baldwin 1880 237 * 429. Eyly. 1882 244 * 179.)

Tafeln