| Titel: | Druckregulirventil von J. Weidtman in Dortmund. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 479 |

| Download: | XML |

Druckregulirventil von J. Weidtman in

Dortmund.

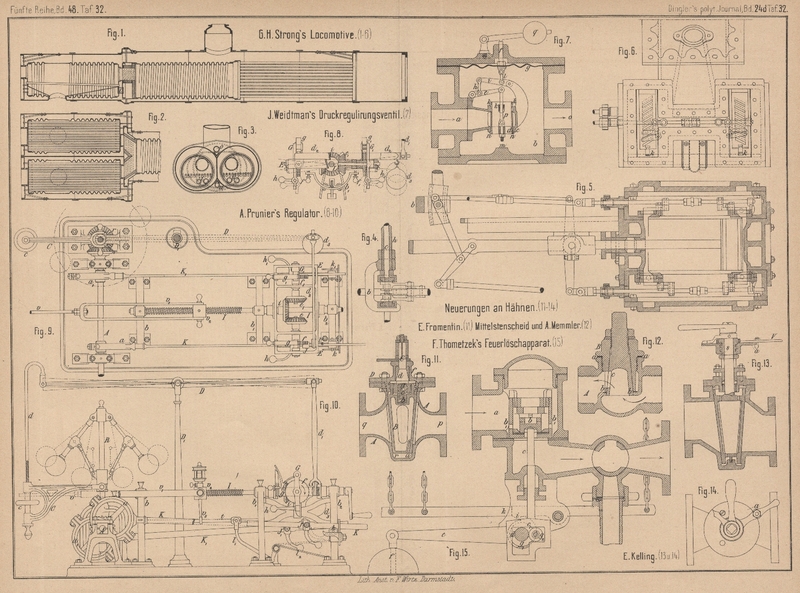

Mit Abbildung auf Tafel 32.

J. Weidtman's Druckregulirungsventil.

Das vorliegende, in Fig. 7 Taf.

32 abgebildete Druckregulirventil (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 21751 Vom 17. August 1882)

gehört zu den ApparatenEine kritische Uebersicht über Druckregler

(Gasregulatoren, Dampfreducirventile u. dgl.) von Herm. Fischer brachte kürzlich die Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1883 * S. 241 und

315., bei welchen die Einstellung des den Durchgang der

Flüssigkeit regelnden Organes (hier ein Ringkolben) durch den hinter demselben

herrschenden Druck selbstthätig geschieht, Dieser Druck wird durch eine federnde

gewellte Platte g aufgenommen, deren Durchbiegungen

durch den skizzirten Hebelmechanismus sehr stark vergröſsert auf den Kolben

übertragen werden. Dementsprechend braucht die Durchbiegung der Plattenfeder nur

gering zu sein, so daſs man ihre Federkraft ganz vernachlässigen kann. Dann bedarf

es aber, um den Druck in der Zuleitung unveränderlich auf gleicher Höhe zu erhalten,

nur einer Anordnung, welche jede Einwirkung des in der Zuleitung herrschenden

Druckes auf den Kolben unmöglich macht. Zu diesem Behufe umgibt das die Fortsetzung

des Zuleitungsrohres bildende Gehäuse c den Kolben d von allen Seiten, so daſs sich die vom Drucke der

zuflieſsenden Flüssigkeit auf ihn entfallenden Pressungen gegenseitig vollkommen

aufheben.

Der Kolben d ist mittels der Stange p an den einarmigen Hebel e angehängt, an dessen kürzeren Hebelarm die Stange h angelenkt ist, welche wieder am Ende des Hebels i angreift, dessen kürzerer Arm durch das Lenkstück l mit der Stange f in

Verbindung steht, f ist luftdicht in der Plattenfeder

g befestigt und tritt durch den Deckel des die

ganze Vorrichtung einschlieſsenden Gehäuses nach auſsen, wo sie durch den

Gewichtshebel q belastet ist. Im ruhenden Zustande

drückt q die Stange f und

damit auch den Kolben d nieder, bis letzterer auf dem

Vorsprunge m des Bodens aufsteht. In dieser Lage kann

die durch a hergeleitete, das Gehäuse c füllende Flüssigkeit durch die im Kolben ausgesparten

Oeffnungen k in den Raum b

und von hier aus in die bei o anschlieſsende

Ableitungsrohre treten. Ist dann hier die gewünschte Spannung erreicht, so erlangt

der Druck auf die Plattenfeder g das Uebergewicht über

die auf f ruhende Gewichtsbelastung; die Plattenfeder

g und mit ihr das Ventil werden gehoben. Dadurch

ist aber der Durchgang der Flüssigkeit durch die Oeffnungen k aufgehoben, bis die Spannung in b sich

wieder so weit vermindert hat, daſs g und damit auch

d so tief sinken, um eine neue Flüssigkeitsmenge

durch die Oeffnungen k eintreten zu lassen. Durch

Veränderung der Belastung der Stange f kann man die

Spannung in b und der Ableitung beliebig reguliren. Ein

Vorsprung n am Kolben d

verhindert eine zu groſse Erhebung desselben, wenn die Ableitung o etwa abgestellt sein und durch kleine Undichtheiten der bei a herrschende Druck sich nach b fortpflanzen sollte.

Tafeln