| Titel: | Neuerungen an Hähnen für Dampf- und Wasserleitungen. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 480 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Hähnen für Dampf- und

Wasserleitungen.

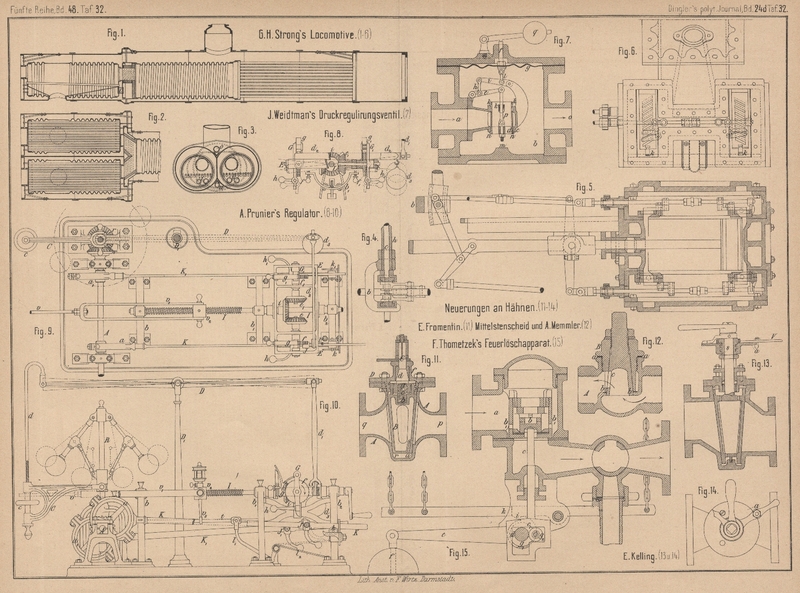

Patentklasse 47. Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Neuerungen an Hähnen.

Bei den gewöhnlichen Hähnen ist bekanntlich die Durchgangsöffnung, nach dem

Kükengehäuse zu in vertikaler Richtung aus einander gezogen, um einen kleineren

Hahnkegel zu erhalten. Hierdurch soll nach Emil Kelling in

Dresden im höchsten Theile dieser Durchgangsöffnung ein

schädlich wirkender Luftsack entstehen, welchen der Genannte bei seiner Construction

(* D. R. P. Nr. 17398 vom 23. August 1881) dadurch vermeiden will, daſs er die

Austrittsöffnung höher legt als die Eintrittsöffnung und hierdurch erreicht, daſs

hinter dem Küken die obere Begrenzung der Durchgangsöffnung horizontal wird.

Selbstverständlich können sich aber auch bei den gewöhnlichen Hähnen Luftblasen an

der bezeichneten Stelle nur halten, wenn die Flüssigkeit sehr langsam durchströmt,

und in diesem Falle wirken sie jedenfalls nicht schädlich. Es erscheint daher

fraglich, ob es sich empfiehlt, dieses geringen Bedenkens wegen den Vortheil

diametral gegenüber liegender Durchgangsöffnungen aufzugeben. Dagegen ist es wohl

als vortheilhaft zu betrachten, daſs nach Mazeline's

Vorgange (vgl. 1869 193 * 191) eine Anordnung getroffen

wurde, vermöge welcher der Hahnkegel beim Oeffnen des Hahnes etwas gelüftet wird.

Die zum Drehen des Hahnkükens dienende Spindel ist nämlich kurz über demselben mit

einigen flachen Schraubengängen versehen, mit welchen sie sich beim Aufdrehen des

Hahnes in ein entsprechendes Muttergewinde des Deckels einschraubt und hierdurch mit

dem Küken so weit gehoben wird, daſs letzteres die weitere Drehung mit nur sehr

geringer Reibung gegen das Gehäuse ausführen kann, wodurch die Abnutzung der

Dichtungsflächen jedenfalls beträchtlich verringert wird. Die Spindel des Kükens ist

durch eine Stopfbüchse im Deckel abgedichtet und dieser letztere selbst mit einer

conischen Dichtungsfläche in das Gehäuse eingepaſst und durch eine Lieberwurfmutter

festgehalten. Man kann also bei eintretender Abnutzung den Schluſs des Kükens durch

einfaches Drehen des Deckels wiederherstellen. Bei gröſseren Hähnen, bei welchen das

Gehäuse aus Eisen besteht, wird eine etwas veränderte Anordnung ausgeführt. Hier ist

der Hahnkegel umgekehrt und an seinem oberen dünneren Ende mit der Spindel zum

Drehen versehen. Vor dem Drehen wird dasselbe mittels einer durch den Boden des

Gehäuses tretenden Schraubenspindel etwas herabgezogen. Sämmtliche Hähne sind mit

entsprechenden Anschlägen versehen, um ein Ueberdrehen zu verhüten, welches

wenigstens bei der ersten Anordnung leicht zu Brüchen Veranlassung geben könnte.

Um bei dem letztbeschriebenen Hahne die Stopfbüchse für die Lüftungsschraube

vermeiden zu können, hat Kelling (* D. R. P. Zusatz Nr.

21686 vom 23. August 1882) neuerdings die in Fig. 13 und

14 Taf. 32 dargestellte Anordnung getroffen. Ueber die verlängerte

Spindel des nun wieder wie gewöhnlich mit dem dickeren Ende nach oben gestellten

Kükens ist ein Muff s geschoben und beiderseits durch

Stellringe gegen eine Längsverschiebung gesichert. Der Muff trägt ein flaches

Schraubengewinde und kann durch Drehen mittels des Schlüssels V in dem mit dem Deckel des Hahngehäuses ein Ganzes

bildenden Teller a auf- und niedergeschraubt werden,

wodurch dann auch das Küken gehoben oder gesenkt wird.

Eine ganz ähnliche Einrichtung, um den Hahnkegel beim Oeffnen ein wenig zu heben,

wird von Ed. Fromentin in Paris (* D. R. P. Nr. 21963 vom 18. Juli 1882) angewendet. Der

Hahnkegel reicht hier nicht bis auf den Grund des unten geschlossenen Gehäuses,

sondern läſst einen Zwischenraum r (Fig. 11

Taf. 32) und ist mit einem rechtwinklig gebohrten Kanäle a versehen, welcher die Räume p oder q mit dem Raume r

verbindet, so daſs das durch den Kanal a mit Druck in

r eintretende Wasser dem Kegel Auftrieb gibt, ihn

somit entlastet und die Reibung vermindert. Das Gehäuse A ist oberhalb des Hahnkegels B kegelförmig

weitert und nimmt dort den Verschluſsdeckel D auf,

welcher mit 6 Schrauben an dem Gehäuse befestigt und durch seine Kegelform gedichtet

ist. Dieser Verschluſs ist mit Muttergewinde von geringer Steigung versehen, in

welches das Gewinde eines verlängerten Aufsatzes des Hahnkegels greift. Bei seiner

Drehung gleitet der Hahnkegel in dem Gewinde in die Höhe, wodurch die Reibung sehr

vermindert wird. Um den Kegel drehen zu können, ist in demselben eine 6 eckige

Vertiefung angebracht, in welche der 6 eckige Zapfen g

einer bronzenen Bewegungsspindel C paſst. Diese Spindel

hat in dem Zapfen eine Bohrung c, welcher eine gleich

groſse Aussparung b in dem Küken B gegenüber steht. In diese Aussparungen ist eine

Schraubenfeder eingelegt, welche die conische Verstärkung d der Stange in die entsprechende Bohrung des Verschluſsdeckels

hineinpreſst und so eine genügende Dichtung herstellt. Um die Reibung möglichst

herabzuziehen, soll der Deckel eine Stahlbüchse f

erhalten. Auch hier ist für entsprechende Anschläge zur Begrenzung der Drehung

gesorgt. Die richtige Einstellung des Hahnkegels geschieht auch hier durch einfaches

Drehen des Verschluſsdeckels D.

Eine unter Umständen recht zweckmäſsige Abänderung des Farron'schen Hahnes (1875 215 * 491) ist von

Jul. Mittelstenscheid und Aug.

Memmler in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 21905 vom 6. Juni 1882) angegeben, darin

bestehend, daſs dieselben den Hahnsitz auswechselbar machen. Das äuſsere Gehäuse A dieses in Fig. 12

Taf. 32 dargestellten Hahnes gleicht vollständig dem der bekannten Absperrventile

mit sogen, geradem Durchgange. In dasselbe ist das Kükengehäuse B mittels einer Verschraubung, wie gezeichnet, oder mittels

einer Flansche so eingesetzt, daſs bei a und b ein völlig dichter Schluſs erreicht wird. In diesem

Hahngehäuse ist dann das hohle Küken drehbar. Die durchgeleitete Flüssigkeit nimmt

bei geöffnetem Hahne den durch die Pfeile angegebenen Weg, wogegen bei einer

entsprechenden Drehung des Hahnkegels die Oeffnung c in

diesem nicht mehr mit der betreffenden Oeffnung im Gehäuse B correspondirt und der Durchgang der Flüssigkeit abgeschlossen ist. Das

Küken wird durch den Druck der Flüssigkeit selbstthätig in seinen Sitz gepreſst und

bedarf daher nur einer Vorrichtung, welche ein Herabsinken verhindert, wenn der Hahn

leer ist. Diese kann, wie in Fig. 12,

aus einer Schraubenmutter, welche sich mittels eines Ringes gegen den vorspringenden

Rand der Büchse B legt, oder aus einer innerhalb des

Gehäuses angebrachten Feder bestehen, welche der Handkegel schwach nach oben

preist.

Tafeln