| Titel: | Neuerungen an geschlossenen Heissluftmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 1 |

| Download: | XML |

Neuerungen an geschlossenen

Heiſsluftmaschinen.

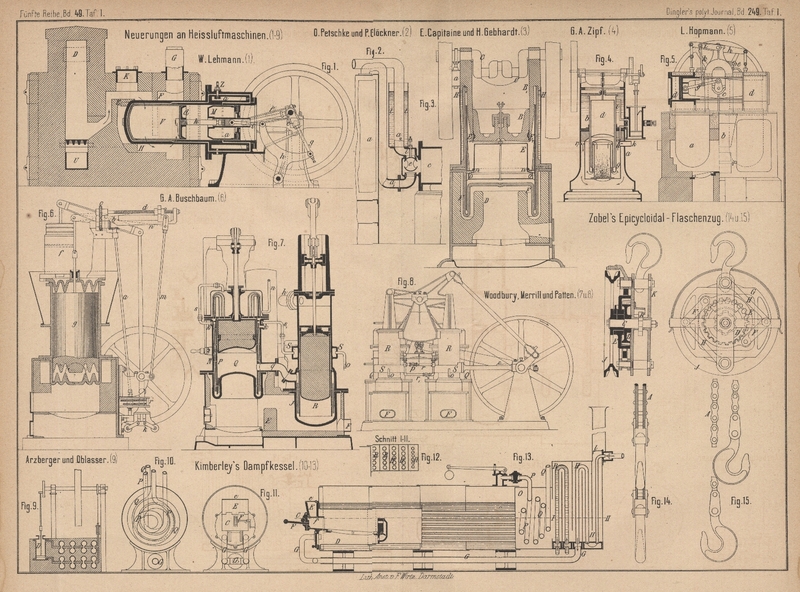

Patentklasse 46. Mit Abbildungen auf Tafel 1 ff.

Neuerungen an geschlossenen Heiſsluftmaschinen.

Die gegenwärtig für die Construction geschlossener Heiſsluftmaschinen maſsgebenden

Grundzüge sind in der Slaby'schen Abhandlung (vgl. 1880

236 * 1. * 89) des Näheren entwickelt worden. Die

vorliegenden Neuerungen suchen die bekannten Systeme auszubilden, ohne in

hervorragender Weise abweichende Veränderungen in Construction und Arbeitsprozeſs zu

bieten. Im Folgenden mögen zunächst diejenigen neueren Maschinen betrachtet werden,

bei welchen besondere Organe, sogen. Verdränger, die Luft abwechselnd vom warmen zum

kalten Theile und in umgekehrter Richtung befördern, ohne dabei, abgesehen von

passiven Widerständen, Arbeit zu leisten oder zu verzehren. Es sind dies die

bekannten Verdrängermaschinen [Typus Laubereau (1869 194 * 169),

W. Lehmann (1869 194 *

257), Stenberg (1878 228 *

391) und Rennes (1880 236 *

89)], im Gegensatze zu solchen Maschinen, bei welchen zu dem angeführten Zwecke Kolben, d.h. Organe benutzt werden, welche bei ihrer

Bewegung Kraft abgeben bezieh. verzehren, wie z.B. bei der Rider'schen Maschine (1876 222 * 409).

Die bewährte Lehmann'sche Maschine (* D. R. P. Nr. 3058

vom 25. Juli 1877), welche in Deutschland in groſser Anzahl verbreitet ist und von

der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Actiengesellschaft

in Berlin gebaut wird (vgl. 1876 219 371), hat mehrere

bedeutsame Verbesserungen erfahren (Zusatz * D. R. P. Nr. 6404 vom 4. Dezember 1877

und *Nr. 16732 vom 24. Februar 1881), wobei die prinzipielle Anordnung und die

Wirkungsweise der Maschine die bekannte (vgl. 1869 194 *

257) geblieben ist.

Der Verdränger besteht wie bei der älteren Construction aus einem luftdicht

vernieteten Blechcylinder, dessen dem Feuertopfe zugekehrte Seite aus stärkerem

Bleche gefertigt ist. In der Patentschrift Nr. 6404 wird nun aber vorgeschlagen, den

Verdrängercylinder im Inneren durch mehrere (z.B. 3) luftdicht eingenietete

Zwischenböden in verschiedene (4) von einander getrennte Kammern zu zerlegen, um

eine Vermischung der an seinen beiden Enden verschiedenen Temperaturen ausgesetzten

Luft im Inneren des

Cylinders zu verhindern und demgemäſs Wärmeverluste zu vermeiden. Diese Scheidewände

bewirken, daſs in der hintersten Kammer des Verdrängers die Temperatur des

Heiztopfes und in der vorderen die des Kühlwassers herrscht. Der Verdränger erhält

im Cylinder der Maschine eine Geradführung durch aufgenietete Blechstreifen, sowie

durch die bekannte lose Rolle. Letztere ist aber hier so gestaltet, daſs sie den

Verdränger in zwei Punkten, ihre Stahlbahn am Feuertopfe jedoch nur in einem Punkte

berührt.

Um die groſse Länge der älteren Maschinen möglichst zu vermindern, wurde eine ganz

neue Anordnung der Luftführung getroffen. Es ist nämlich jetzt der Verdränger (Fig.

1 Taf. 1) am vorderen Ende mit einem guſseisernen Kolben d abgeschlossen, welcher mit nur geringem Spielräume in

den Cylinder eingepaſst ist, daher verhindert, daſs gröſsere Luftmengen den direkten

Weg zwischen dem kalten und heiſsen Räume des Arbeitscylinders nehmen. Beim

Vorschübe des Verdrängers tritt vielmehr die Luft durch die Kanäle a aus dem Cylinder, umspült die innere cylindrische

Wandung des Kühlmantels und geht dann zwischen der Auſsenfläche des Kühlmantels und

der inneren Wand des Gehäuses nach dem zwischen der inneren Fläche des äuſseren

Feuertopfes und der äuſseren Fläche des inneren Glühtopfes gebildeten, ringförmigen

Räume, wo sie Wärme aufnimmt, um dann in bereits erhitztem Zustande durch den

durchlöcherten Boden des inneren Glühtopfes in diesen einzuströmen und, durch ihre

schnelle Erwärmung beträchtlich ausgedehnt, treibend auf den Kolben M zurückzuwirken. Nach dem Bewegungswechsel geht die

warme Luft denselben Weg zurück und soll dabei einen Theil der Wärme an die kühleren

Theile des inneren und äuſseren Feuertopfes wieder abgeben, welche also hier die

Stelle eines Regenerators vertreten. Die völlige Abkühlung der Luft erfolgt an den

groſsen Flächen des Kühlmantels. Heizung und Kühlung findet demzufolge doppelseitig

auf groſsen Flächen auſserhalb des Cylinders statt, ohne daſs der schädliche Raum

dadurch zu sehr vergröſsert würde. Im Arbeitscylinder dagegen befindet sich im

vorderen und hinteren Theile nur ganz abgekühlte bezieh. völlig erhitzte Luft, was

gegenüber der alten Lehmann'schen Maschine bei gleichem

Temperaturgefälle eine gröſsere Spannungsdifferenz herbeiführen soll.

Arbeitskolben und Verdränger sind an dieselbe Kurbel angeschlossen. Der Kolben M steht mit der Kurbelwelle e durch zwei Kolbenstangen f, der Verdränger

durch die Lenkstange g, den schwingenden Winkelhebel

h und die Zugstange i,

welche an die Verdrängerstange k angreift, in

Verbindung. Der Winkelhebel h gestattet die Verlegung

der Todpunkte des Verdrängers um einen beliebigen Voreilungswinkel. Die

Verdrängerstange k ist im Kolbenrohre M mit einem Stulpen abgedichtet.

Es sind noch weitere Abänderungen der alten Maschine bemerkenswerth. So sind die

früher benutzten Heiztöpfe aus Guſseisen, welche bei der starken Erhitzung eine Dauer von höchstens 2

Jahren hatten, durch solche aus Guſsstahl ersetzt worden, welche sich aufs er

ordentlich gut bewähren und bei verständiger Heizung eine weit gröſsere

Dauerhaftigkeit zeigen. Auch wird neuerdings (* D. R. P. Nr. 6404) die Feuerung

derart angeordnet, daſs der Heiztopf der Stichflamme vollständig entzogen ist. Als

Ofen ist, wie aus der Figur 1

ersichtlich, ein Kokesfüllofen angenommen, in welchen die Kokes bei D eingeschüttet werden. Der Ofen ist derart bemessen,

daſs eine Füllung 4 bis 5 Stunden ausreicht. Unter dem Roste liegt ein Wasserkasten

U, um durch die hier entwickelten Dämpfe den Rost

zu kühlen. Die Verbrennungsgase umziehen den Heiztopf in der Pfeilrichtung, indem

sie durch den Stein E in tangentialer Richtung um den

Topf abgelenkt werden, diesen also nicht direkt treffen. Von hier treten die Gase

abwärts unter der eingemauerten Zwischenwand F weg in

das Abzugsrohr G, welches in einen gewöhnlichen

Zimmerschornstein einmünden kann. Ein etwaiges Sinken des Feuertopfes wird durch die

Steinbettung H verhindert. Durch die Schauklappe K kann der Feuertopf stets beobachtet und die sich auf

ihm absetzende Flugasche entfernt werden.

Das Kühlwasser wird von einer Plungerpumpe geliefert, welche an der Seite der

Maschine aufgestellt ist. Aus dem Kühlmantel flieſst das Wasser durch das Rohr Z wieder ab.

Die Regulirung der Maschine erfolgt durch Anziehen einer auf das Schwungrad

einwirkenden Bremse mittels des Regulators. Der Kranz des Schwungrades ist zu diesem

Behufe etwas excentrisch abgedreht, so daſs der Regulator nur während der Zeit, in

welcher der kleinere Halbmesser des excentrischen Kranzes sich am Bremsklotze vorbei

bewegt, frei spielen kann. Hebt er nun bei Geschwindigkeitszunahme die Bremse, so

schleift während der Kraftperiode der Maschine das Schwungrad mit seiner Seite von

gröſserem Halbmesser auf dem Bremsklotze und die so erzeugte mehr oder minder

bedeutende Reibung nimmt die überschüssige Kraft der Maschine fort. Eine solche

Regulirung durch einfache Vernichtung der schon auf Kosten des Brennmaterials

erzeugten Arbeit ist natürlich die denkbar unvortheilhafteste, aber bei nicht sehr

veränderlichem Kraftbedarfe immerhin angängig. Empfehlenswerther wäre, die

Regulirung des Ganges von Verdrängermaschinen durch Veränderung des Verdrängerhubes

zu bewirken, wie dies in einer nicht besonders glücklichen Anordnung zuerst von Buschbaum (1880 236 * 5)

versucht worden ist- eine Abänderung der ursprünglichen Construction wird weiter

unten beschrieben werden. (Vgl. auch 1879 233 82.)

Eine Vereinfachung der Verdrängerbewegung strebt die Construction von E. Capitaine in Berlin und H.

Gebhardt jun. in Luckenwalde (* D. R. P. Nr. 7201 vom 1. April 1879) an.

Wie aus Fig. 3 Taf.

1 zu entnehmen ist, stehen Verdränger E und

Arbeitskolben B durch Pleuelstangen mit der 3 fach

gekröpften Kurbelwelle C in direkter Verbindung. Der

Verdränger

E ist mit dem Blechcylinder E1 durch Rippen bei o verbunden, während er bei n mit einem ganz dünnen Blechringe vernietet ist, welcher bei der

Luftströmung von oben nach unten die punktirte Lage annimmt. Beginnt also der

Verdränger seine Aufwärtsbewegung, so wird die über ihm befindliche kalte Luft den

Ring n niederdrücken, dadurch den ringförmigen

Durchgang o verdecken und ihren Weg direkt durch in dem

Rohre E1 ausgesparte

Oeffnungen in den Feuertopf nehmen. Beim Niedergange des Verdrängers dagegen strömt

die heiſse Luft durch den bei o gebildeten ringförmigen

Kanal und die erwähnten Oeffnungen des Rohres E1 und gelangt zwischen den kalten Wandungen von E1 und H, sowie von E1 und B1 hindurch abgekühlt unter den Arbeitskolben.

Die gezeichnete Form der Chamottewandung des Herdes D

soll ein gleichmäſsiges Bestreichen des Feuertopfes F

durch die Gase bewirken. Zwischen den Feuertopf F und

den Kühlcylinder H ist ein schlechter Wärmeleiter

eingeschaltet.

Die Maschine soll wie die meisten neueren Heiſsluftmaschinen mit Luft von erhöhter

Spannung arbeiten; sie ist dem entsprechend mit einer kleinen Compressionspumpe a versehen, welche durch einen Daumen der

Schwungradwelle bethätigt wird und etwaige durch Undichtigkeiten der Kolben und

Stopfbüchsenliderungen herbeigeführte Luftverluste ersetzt. Der vertikale Aufbau der

Maschine hat den nicht zu unterschätzenden Vortheil, daſs die Reibung der Kolben

sehr vermindert wird; aus diesem Grunde besonders scheint jetzt die überwiegende

Mehrzahl der geschlossenen Luftmaschinen stehend angeordnet zu werden. Der so

erreichte Vortheil wird aber reichlich aufgehoben, wenn nach dem Vorgange von Rennes (1880 236 * 89) damit

die alte Laubereau'sche Anordnung verbunden wird, daſs

Verdränger und Arbeitskolben in getrennten Cylindern sich bewegen, wobei der

schädliche Luftraum der Maschine nicht unbeträchtlich gröſser ausfallen muſs.

Die von G. A. Zipf in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr.

6759 vom 28. Februar 1879) vorgeschlagene Maschine zeigt diese Trennung des Arbeits-

und Verdrängercylinders, welche vertikal neben einander angeordnet sind. Beide

Cylinder stehen durch Röhren h und i (Fig. 4 Taf.

1) in Verbindung. Der Constructionsgedanke dieser Maschine geht dahin, daſs während

der Ausdehnungsperiode der eingeschlossenen Luft, mit welcher der Hingang des

Arbeitskolbens zum gröſsten Theile zusammenfällt, der Arbeitscylinder nur mit dem

heiſsen Theile, hingegen während der Verdichtungsperiode, mit welcher der Rückgang

des Arbeitskolbens gröſstentheils zusammenfällt, der Arbeitscylinder nur mit dem

kalten Theile des Feuertopfes in Verbindung steht.

Der beabsichtigte Zweck soll in folgender Weise erreicht werden. Es bezeichnet b den Luftbehälter, welcher unten in den Feuertopf

übergeht, während er oben vom Kühlwasser umspült wird. In demselben bewegt sich der

Verdränger d. Der Arbeitscylinder f ist schwingend angeordnet und wird seine Bewegung gleichzeitig zur

Steuerung benutzt derart, daſs bei Aufgang des Kolbens der Cylinder durch das Röhrt

mit dem kalten Theile, beim Niedergange dagegen durch das Rohr h mit dem warmen Theile des Verdrängercylinders in

Verbindung kommt. So nimmt die den Arbeitscylinder füllende Luft an der

abwechselnden Erhitzung und Erkältung Theil und ist so der oben gerügte Nachtheil

der Trennung des Arbeits- vom Verdrängercylinder umgangen. Dagegen ist als Mangel

dieser Anordnung der Umstand zu bezeichnen, daſs heiſse Luft mit dem Arbeitskolben

und den Schieberspiegeln an Cylinder und Maschinenmantel in Berührung kommt, wodurch

eine Schmierung und Dichthaltung dieser Theile sehr erschwert, vielleicht unmöglich

gemacht ist.

Um Wärme Verluste durch Ausstrahlung zu verhindern, ist der Feuertopf und die

Feuerung von einem doppelten Mantel umgeben. Der äuſsere Mantel wird gebildet durch

das Gestell a der Maschine, der innere Mantel durch den

die Feuerung c tragenden, eingehängten Blechcylinder

g. Die heiſsen Feuergase nehmen ihren Weg, wie

durch die Pfeile angedeutet, an den Wandungen des Feuertopfes entlang nach dem

Fuchse k, während die zur Verbrennung erforderliche

Luft durch die Oeffnungen r des äuſseren Mantels

zwischen diesen und den Cylinder g tritt und von hier

aus durch die heiſsen Wandungen des letzteren vorgewärmt unter den Rost der Feuerung

gelangt. Der Arbeitskolben ist mit seiner Kolbenstange direkt wirkend an den

Kurbelzapfen angeschlossen, wogegen eine von diesem ausgehende Gegenkurbel unter

Vermittelung eines Coulissenhebels den Verdränger bewegt.

Ein Zusatzpatent (*Nr. 11297 vom 15. Februar 1880) von Zipf

und Langsdorff in Oberrad-Frankfurt a. M. betrifft eine Anordnung zur

Benutzung der in dem Arbeitscylinder auftretenden Luftverdünnung, um durch ein sich

nach innen öffnendes Ventil im Arbeitscylinder dem Kolben Oel in zerstäubter Form

zuzuführen. Die getroffene Einrichtung zeigt im oberen Boden des Arbeitscylinders

ein Ventil, welches beim Niedergange des Kolbens sich nach innen öffnet und Luft

einläſst. (Bei der Lehmann'schen Maschine besorgt dies

die Lederdichtung des Arbeitskolbens.) Die einströmende Luft entnimmt hierbei einer

Tropfvorrichtung eine gewisse Menge Oel und führt dasselbe in den Cylinder. Ob

freilich diese Anordnung bei der nicht unbeträchtlichen Erhitzung des Kolbens ihren

Zweck erfüllt, ist zweifelhaft.

Eine sehr einfach angeordnete Maschine wird von O. A.

Petschke und P. R. Glöckner in Firma Petschke und Glöckner in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 12424

vom 5. December 1879) angegeben. Dieselbe besitzt einen vertikal bewegten Verdränger

a (Fig. 2 Taf.

1) und einen horizontalen Arbeitscylinder c. Es wird hiermit bezweckt, die

Arbeitsluft auf einem stets kühl gehaltenen Wege in den Verdrängercylinder zurück zu

schaffen; dies wird unter beträchtlicher Vergröſserung des todten Raumes durch ein Doppelventil e erreicht, welches durch eine unrunde Scheibe unter

Zuhilfenahme einer Schraubenfeder i gesteuert wird.

Beim Arbeitshube des Kolbens läſst dieses Ventil die Luft durch das Rohr a1 in den

Arbeitscylinder treten, während beim Kolbenrückgange das Ventil diesen Weg

verschlieſst und die Luft demnach zwingt, durch das Rohr a2 in den Verdrängercylinder

zurückzugehen. Das Rohr a2 wird durch einen. Wassermantel l kühl

gehalten.

Die L. Hopmann'sche Maschine (1880 236 * 4) hat einige Abänderungen erfahren (* D. R. P. Nr. 11804 vom 16.

Mai 1880), ohne das Wesen der Maschine selbst zu ändern. Jeder der beiden Feuertöpfe

a (Fig. 5 Taf.

1) hat einen Rost, welchem das Brennmaterial aus einem gemeinschaftlichen

Fülltrichter b zugeführt wird. Beide Arbeitscylinder

d sind mit den Lagerböcken c zusammen auf eine Grundplatte geschraubt, welche auf dem Herde liegt. An

die gemeinschaftliche Pleuelstange g der starr mit

einander verbundenen Kolben ist eine Lenkstange k

angeschlossen, welche mittels des Hebels i und des

Balancier h die beiden Verdränger bewegt. Zur

Regulirung der Maschine ist ein wagrechter Federregulator e vorgesehen, welcher seitlich an den Lagerböcken gelagert ist und seinen

Antrieb mittels Schnurscheiben von der Schwungradwelle aus erhält. Der Regulator

wirkt auf ein Ventil, welches in ein Verbindungsrohr zwischen die beiden

Verdrängercylinder eingeschaltet ist und nach Maſsgabe der Geschwindigkeit der

Maschine geöffnet oder geschlossen wird.

In eigenartiger Weise haben M. Arzberger und A. Oblasser in Wien (* D. R. P. Nr. 16 780 vom 9. Juni

1881) den Heiz- und Kühlraum ihrer Maschine nach Art eines Sicherheitskessels in

eine Anzahl langer Röhren a (Fig. 9 Taf.

1) aufgelöst, in welchen Verdränger sich bewegen. Die in diesen einzelnen Röhren

eingeschlossene Luft wirkt durch ihre Erhitzung bezieh. Abkühlung auf einen

Arbeitskolben. Die Erfinder benutzen Luft von ungemein starker Spannung, nämlich

20at. Die vordere Hälfte der ganzen Länge

dieser Röhren a liegt in einem mit heiſsem Wasser

angefüllten Behälter, während die hintere Hälfte Wasserkühlung besitzt. Auch die aus

Blechröhren bestehenden Verdränger, welche in ihrer Mitte durch einen schlechten

Wärmeleiter unterbrochen sind, werden durch eingeleitetes heiſses bezieh. kaltes

Wasser zur entsprechenden Hälfte beständig erwärmt bezieh. gekühlt. Der

Arbeitscylinder D ist doppeltwirkend und steht der Raum

über dem Kolben mit der einen Hälfte der Verdrängercylinder, der unter dem Kolben

mit der zweiten Hälfte derselben in Verbindung, wie dies in Fig. 6

schematisch angedeutet ist. Selbstverständlich müssen dann die Verdränger der beiden

Gruppen entgegengesetzt gesteuert werden. Eine Verdichtungspumpe erhält die

Arbeitsluft auf der gewünschten Spannungshöhe.

Der Gedanke, sehr hoch gespannte Luft zu verwenden und dafür ihre Erhitzung lieber

nicht so weit zu treiben, ist recht einleuchtend, seine Verwirklichung indessen

nicht leicht und auch im vorliegenden Falle wohl kaum als geglückt anzusehen. Die

groſse Anzahl der Verdrängerrohre muſs einen beträchtlichen todten Raum im Gefolge

haben, welcher hier um so schädlicher wirken wird, da die Temperatur- bezieh.

Spannungsdifferenz der Betriebsluft nur gering angenommen ist.

Nach einer Mittheilung des Engineering, 1882 Bd. 33 * S.

30 wurde von Woodbury, Merrill und Patten in Boston eine Heiſsluftmaschine von gröſseren

Dimensionen gebaut. Dieselbe soll im regelmäſsigen Betriebe 26e indiciren (nach einer neueren Notiz des Techniker, 1883 * S. 136 bei 18 bis 19e Nutzleistung 25e) und dabei nur 180k Kohlen in 10

Stunden verzehren. Diese Angabe klingt zu günstig, um glaubhaft zu erscheinen, zumal

da die betreffende Maschine, welche für Deutschland an G. H.

Möhring in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 13825 vom 9. Juni 1880)

patentirt worden ist, vor den übrigen Heiſsluftmaschinen keinerlei prinzipielle

Unterschiede aufzuweisen hat.

Wie aus Fig. 7 und 8 Taf. 1 zu

entnehmen, besitzt die Maschine 2 Arbeits- und 2 Verdrängercylinder, ist also

doppeltwirkend. Fig. 7 zeigt

einen Schnitt durch den Arbeitscylinder R und durch den

Verdrängercylinder Q; der letztere hat doppelte

Wandungen P und N,

zwischen welchen durch Einschaltung dünner Kupferbleche ein Regenerator geschaffen

ist. Eigenthümlich ist die Kühlvorrichtung am oberen Ende des Verdrängercylinders;

dieselbe besteht aus zahlreichen ⋂-förmigen, in den

Cylinderboden eingelassenen Röhren, deren innere Oeffnungen mit dem

Verdrängercylinder, dagegen die äuſseren Oeffnungen mit dem ringförmigen

Regeneratorraume in Verbindung stehen. Diese Rohre werden durch Wasser, welches

durch die Röhre n zuflieſst, abgekühlt. Nachdem das

Wasser hier seine Wirkung ausgeübt hat, flieſst dasselbe durch das Rohr s ab, umspült den oberen Theil des Verdrängercylinders

durch den ringförmigen Kanal k und gelangt durch das

Rohr s1 in den den

Arbeitscylinder umgebenden Raum S, dient hier zur

Kühlhaltung des ausgebohrten Theiles der Cylinderwandung und wird schlieſslich durch

o abgeleitet.

Zu bemerken bleibt die Formgebung des Bodenstückes des Verdrängerkolbens, welche den

Zugang der erhitzten Luft durch das Zwischenrohr q zum

Arbeitscylinder erleichtern soll. Die erhitzte Luft tritt indessen nicht direkt

unter den Arbeitskolben, sondern zunächst in den ringförmigen Raum J, welcher mit Regeneratorblechen ausgefüllt ist. Der

Arbeitskolben ist, wie aus der Figur 7 zu

ersehen, mit einem langen cylindrischen Ansätze versehen, um die Hitze der Luft

nicht direkt auf die Kolbenliderung einwirken zu lassen; dieser Ansatz ist mit

schlechten Wärmeleitern ausgefüllt.

Der Arbeitsgang der Maschine unterscheidet sich nur dadurch von dem ähnlicher

Constructionen mit getrenntem Verdrängercylinder, als hier beim Niedergange des

Verdrängers die heiſse Luft durch den Regenerator und die ⋂-förmigen Kühlröhren in den kalten Theil des Verdrängercylinders gefördert wird, während

beim Niedergange umgekehrt die gekühlte Luft vom Verdränger durch die Kühlröhren in

den Regenerator und dann erst in den Feuertopf gedrückt wird.

Der Motor ist eine Zwillingsmaschine, entstanden durch Kupplung von zwei ganz

gleichen Maschinen mittels doppelarmiger Hebel. Die Ungleichheiten der geleisteten

Arbeit bei Vor- und Rückgang der Arbeitskolben sind hierdurch ausgeglichen, so daſs

auch bei erhöhter Spannung der Betriebsluft ein nur kleines Schwungrad nöthig ist,

welches zugleich als Riemenscheibe dient. Um Luftverluste bei den einfach wirkenden

Arbeitscylindern möglichst herabzuziehen, sind dieselben oben geschlossen und die

Kolbenstangen durch Stopfbüchsen geführt, Die Räume beider Cylinder oberhalb der

Kolben sind dann durch das Rohr h in Verbindung

gebracht, so daſs die hier befindliche Luft bei der wechselseitigen Bewegung beider

Kolben aus einem in den anderen Cylinder wandert, ohne ihr Volumen zu ändern.

Etwaige Verluste der Betriebsluft werden durch eine kleine Verdichtungspumpe

ausgeglichen und ist die Maschine darauf berechnet, je nach dem Kraftbedarfe mit

Luft von mehr oder minder hoher Spannung zu arbeiten.

Die Feuerung liegt direkt unter dem Feuertopfe des Verdrängercylinders. Nachdem die

Feuergase diesen erwärmt haben, ziehen sie über die Feuerbrücke E ab und umspülen den unteren Theil des

Arbeitscylinders, ehe sie in den Fuchs F gelangen.

Hierdurch wird erreicht, daſs auch die den Arbeitscylinder füllende Luft erwärmt

wird und so um Kreisprozesse theilnimmt.

Die Regulirung dieser Maschine geschieht ganz wie bei der Hopmann'schen dadurch, daſs der Regulator bei zu schnellem Gange einen

Hahn p (vgl. Fig. 8) mehr

oder weniger öffnet und dadurch einen theilweisen Ausgleich der Spannungen in den

beiden Verdrängercylindern durch das Rohr r

herbeiführt. In gleicher Weise ist eine Regulirung von Hand mittels des im Rohre r1 befindlichen Hahnes

vorgesehen.

In zweckdienlicher Weise hat G. A. Buschbaum in

Darmstadt (* D. R. P. Nr. 14129 vom 11. November 1880 und Zusatz *Nr. 18458 vom 29.

Oktober 1881) seine ältere Maschine (vgl. 1880 236 * 5),

namentlich in Bezug auf die Verdrängerbewegung abgeändert, wie aus Fig. 6 Taf.

1 hervorgeht. Aendert sich die Geschwindigkeit der Maschine, so wird durch den

Schwungkugelregulator k der Rahmen r mit dem in ihm gelagerten Wendegetriebe gehoben oder

gesenkt und dadurch die Welle a im einen oder anderen

Sinne in Drehung versetzt, a überträgt ihre Bewegung

mittels der Zahnrädchen b und c auf die im Hebel n gelagerte

Schraubenspindel d. Letztere verschiebt dann den

Angriffspunkt der Schubstange m und zwar gegen den

Drehpunkt des Hebels n hin, wenn die Geschwindigkeit

der Maschine unter die normale sinkt, nach auſsen dagegen, wenn sie über ein

gewisses Maſs wächst. Hierdurch wird der Verdrängerhub, wie leicht einzusehen, im

ersten Falle vergröſsert,

im zweiten vermindert. Unter Umständen kann der Regulator fortbleiben und die

Regulirung von Hand bewirkt werden. Um ohne Vergröſserung des Verdrängercylinders

ausgedehntere Heiz- und Kühlflächen zu erhalten, sind die beiden Stirnflächen des

Verdrängers ringförmig gewellt und greifen mit ihren Erhöhungen in entsprechende

Vertiefungen des Bodens und Deckels des Verdrängercylinders ein.

In dem Zusatzpatente (Nr. 18458) ist die beschriebene Vorrichtung zur Hubverstellung

derart abgeändert, daſs die Stange m nicht direkt an

den Hebel n, sondern an einen Zwischenhebel angreift,

der seinen Drehpunkt am Maschinengestelle hat, und daſs dieser Zwischenhebel mit dem

Hebeln durch eine zweite Stange verbunden ist, deren unteres Ende in einem

Längsschlitze des Zwischenhebels durch den Regulator verschoben wird. Der

Verschiebungsmechanismus ist derselbe wie früher. Diese Regulirungsweise kann auch

mit einer Drosselung der Arbeitsluft verbunden werden. Die Drosselklappe wird

hierbei zwischen dem Heiztopfe g und dem

Arbeitscylinder f angebracht und direkt an den

Regulator gehängt, der Hub des Verdrängers dagegen durch die Hand verstellt. Der

Heiztopf erhält an seinem Umfange Ringe, um die Heizgase vor dem Entweichen mehrmals

um denselben herumzuführen.

(Schluſs folgt.)

Tafeln