| Titel: | Maschinen zum Einbinden von Büchern. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 15 |

| Download: | XML |

Maschinen zum Einbinden von Büchern.

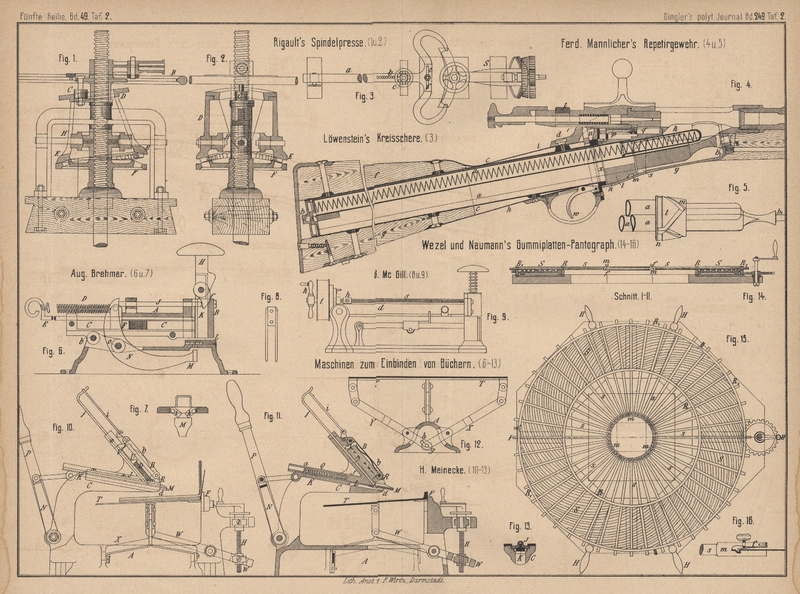

Patentklasse 11. Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Maschinen zum Einbinden von Büchern.

Der Erfinder der Methode, Bücher mittels ⊔-förmiger Drahtklammern zu binden, welche

zugleich die einzelnen Lagen des Buches heften und dieselben zu ihrer gegenseitigen

Vereinigung mit Bändern oder Schnüren verbinden – Aug.

Brehmer in Lübeck (* D. R. P. Nr. 1228 vom 11. November 1877)Dieses Patent ist durch rechtskräftige Entscheidung des Patentamtes vom 8.

März 1883 für nichtig erklärt. (Vgl. Patentblatt, 1883 S. 237.) – hat auch zur Ausführung

dieser Arbeit eine Maschine ersonnen, welche den Bindedraht auf Länge abschneidet,

zu Klammern formt und letztere in die Lagen und die Verbindungsbänder eintreibt. Die

Maschine verrichtet demnach eine ganze Reihe an und für sich von einander

unabhängiger Arbeiten und ist dem entsprechend umständlich eingerichtet. Verzichtet

man aber auf die unmittelbare Verwendung des Bindedrahtes in der bezeichneten Weise,

indem man sich fertig geformter Drahtklammern bedient, mit deren Herstellung sich

der Buchbinder nicht zu befassen braucht, so kann das Binden selbst mit

verhältniſsmäſsig einfachen, billigen und deshalb leichter allgemein einführbaren

Maschinen ausgeführt werden.

Auch solchen hat sich der Erfindungsgeist bereits zugewendet. Brehmer selbst (* D. R. P. Nr. 9517 vom 30. Juli 1879) hat den in Fig.

6 Taf. 2 abgebildeten Apparat angegeben. Die ⊔-förmigen Klammern werden,

nachdem der Obertheil AB um den Zapfen b emporgeklappt wurde, auf die Stange C geschoben. Durch die Einwirkung des an der Feder D angehängten Schiebers EF

gelangen sie an den Stempel K, dessen Führung an der

der Stange C zugewendeten Seite mit einem Ausschnitte

versehen ist, in welchen je eine Drahtklammer eintritt, wenn der Stempel in die Höhe

geht. Beim Niederdrücken des Stempels wird diese Klammer, deren Spitzen nach abwärts

gerichtet sind, durch die auf den Ambos L gelegte

Papierlage gestoſsen. Indem man aber die Handhabe H des

Stempels beim Niederdrücken zugleich eine kleine Schwingung er-theilt, die sich

durch Daumen f, Stange J

und den um o drehbaren Hebel NM auf die in der Ambosplatte gelagerten Klappen ik (Fig. 7)

überträgt, werden die auf die letzteren aufstoſsenden Klammerspitzen gegen einander

umgebogen.

Bei der in Fig. 9 Taf.

2 abgebildeten Heftmaschine von G. McGill in New-York

(* D. R. P. Nr. 15257 vom 10. März 1881) erfolgt die Bewegung des Klammernschiebers

h in etwas umständlicherer Weise durch eine Schraubenspindel s, welche ihre Drehung durch eine in der Trommel t eingeschlossene Spiralfeder erhält. Indem man vor dem

Aufbringen neuer Klammern auf die unter dem aufklappenden Deckel d liegende Schiene den Schieber h durch entsprechende Drehung der Schraube s

mittels der Kurbel k zurückzieht, wird zugleich die

Spiralfeder in der Trommel t gespannt. Sind sehr dicke

Lagen zu heften, welche die schwachen Drahtklammern allein nicht zu durchdringen

vermöchten, so wird an dem Stempel der Maschine eine doppelzinkige, kräftige

Vorstechnadel (Fig. 8)

befestigt, zwischen deren Zinken die Heftklammer von Hand (eine

Klammern-Speisevorrichtung gelangt hier noch nicht zur Anwendung) eingeschoben

werden. Dabei treten die Schenkel der Heftklammer zur einen Hälfte ihrer Dicke in

Rinnen ein, welche auf der Innenseite der Vorstechnadelzinken angebracht sind,

während sie zur anderen Hälfte über letztere vorspringen. Der Ambos füllt genau den

Spielraum zwischen den Vorstechnadelzinken aus. Während diese demnach beim

Niederdrücken des Stempels an jenem vorbeigleiten, stoſsen die Spitzen der

Heftklammern auf denselben auf und werden hierbei umgebogen.

Die von H. Meinecke in Hannover (* D. R. P. Nr. 15069

vom 18. December 1880) herrührende und „Universal-Handhefter“ genannte

Maschine unterscheidet sich von den beschriebenen im Wesentlichen durch die

Anwendung von zwei in einander gleitenden Stempeln, von

denen der eine zunächst die Papierlage gegen den Ambos drückt und festhält, worauf

erst der andere die Klammer eintreibt. Weitere Eigenthümlichkeiten bilden Form und

Anordnung des Preſsstempels, sowie die Anwendung eines verstellbaren Tisches zur

Papierauflage, wie dies durch die Fig. 10 bis

13 Taf. 2 veranschaulicht wird. Der schnabelförmige Theil C des Gestelles A dient

zur Führung des vorn abgeschrägten und in eine Blechplatte M endenden Gleitkopfes J. In einer Nuth des

letzteren wird wieder der Stempel K geführt, welcher in

die auf der Blechplatte M aufliegende dünne Zunge L ausläuft. Ein vorspringender Stift a dieses Stempels legt sich gegen die in einer Bohrung

des Gleitkopfes J liegende, gespannte Feder Q und bewirkt bei der Bewegung des Stempels mittels der

Hebel N, P ein Mitnehmen des Gleitkopfes so lange, bis

dieser gegen die auf dem Tische T aufliegende und sich

mit dem Falze an die Ambosplatte F anlegende Papierlage

stöſst. Der Gleitkopf hält dann die Lage fest, während der Stempel K allein weiter bewegt wird, wobei er die ihm

zugeführte Heftklammer, deren Spitzen gegen den Falz der Lage gerichtet sind, in die

letztere eintreibt.

Die Holzklötze mit den Heftklammern D werden so, wie sie

im Handel vorkommen, nach dem Aufklappen des Deckels B

auf den am Gleitkopfe J angegossenen Sattel V derart aufgelegt, daſs die Spitzen der Klammern nach

oben gerichtet sind. Eine Feder c drückt den Klotz

gegen den Führungssteg R, eine zweite Feder b drückt ihn gegen den Sattel V, nachdem der Deckel B, an welchem sie

befestigt ist, wieder geschlossen und durch einen Stift mit dem Stege R verbunden wurde. Der mit seiner Stange j an eine Feder i

angehängte Schieber U treibt die Klammern gegen die

Blechplatte M hin, wobei sie sich allmählich in die

Richtung der letzteren umlegen. An der Stelle nun, wo die Rücken der Klammern an die

Blechplatte M gelangen, tritt durch einen Ausschnitt

der Platte der Kopf einer an der unteren Plattenseite befestigten Feder d, welcher nur um die Dicke einer Klammer über die

Platte M vorspringt. Dies hat den Zweck, daſs die Zunge

L des vorwärts bewegten Stempels K, welche den Federkopf niederdrückt, immer nur eine

einzelne Klammer erfassen kann.

Da beim Heften das dünne Ende des Gleitkopfes genau in den Falz der halbgeöffneten

Lage treffen soll, muſs der Tisch T, auf welchen die

Lage oder das halb geheftete Buch aufgelegt wird, verstellbar sein. Der Tisch T stützt sich deshalb auf einen Hebel W, dessen Lage mit Hilfe einer Spindel H geändert werden kann. Gegen seitliche Schwankungen

wird der Tisch durch Hebel X, Y geschützt, welche

dadurch gegenseitig zwangläufig gemacht sind, daſs der in dem Hebel X befestigte Stift g in

einen passend geformten Schlitz h des Hebels Y eingreift.

Bemerkt sei noch, daſs von Meinecke auch die Bethätigung

des Klammernschiebers durch Gewichte, statt durch Federn, vorgesehen ist, um einen

gleichmäſsigeren Druck gegen die Klammern zu erzielen. Der ganze

Klammern-Speiseapparat muſs dann gegen den Gleitkopf J

entsprechend steiler gestellt werden.

Tafeln