| Titel: | Ueber neuere selbstthätige Eisenbahnsignale. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 65 |

| Download: | XML |

Ueber neuere selbstthätige

Eisenbahnsignale.

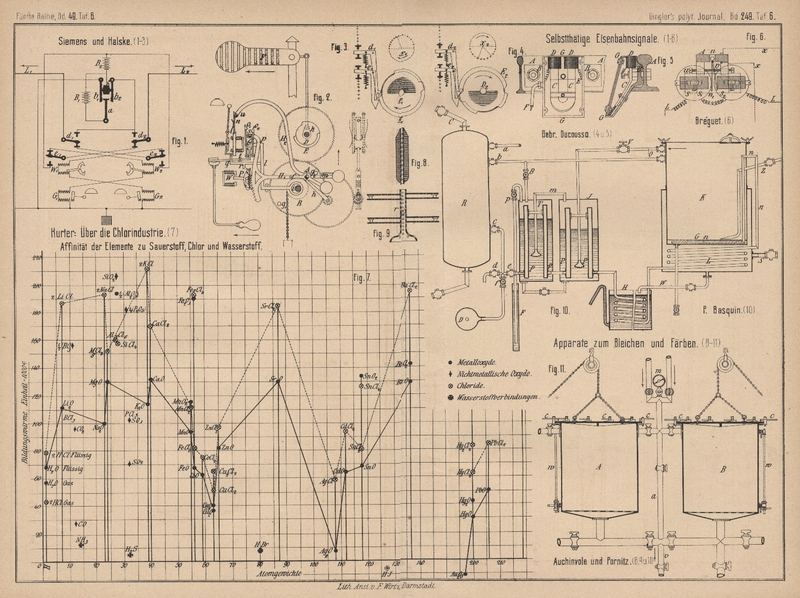

Patentklasse 20. Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Ueber neuere selbstthätige Eisenbahnsignale.

So verheiſsend vom Gesichtspunkte der Betriebssicherheit und zugleich in ökonomischer

Beziehung der Gedanke ist, gewisse Deckungssignale und Meldungen über den Lauf der

Züge – unter Umständen behufs Controle der Fahrgeschwindigkeit – dadurch von allen

aus der Mitwirkung des Zugs-, Stations- oder Streckenpersonales herrührenden

Fehlerquellen zu befreien, daſs man die Signale von der Locomotive selbstthätig und

allein geben läſst, so groſs sind die Schwierigkeiten, welche bei der Durchführung

dieses Gedankens zu überwinden sind. Denn daſs die dazu nöthigen Einrichtungen durch

heftige Stöſse und Erschütterungen, veranlaſst durch die rasche Bewegung des

schweren Zuges, in ihrer dauernd sicheren und zuverlässigen Wirkung nicht

beeinträchtigt werden, ist eine um so schwerer zu erfüllende Forderung, so lange

diese Wirkung wesentlich in der wechselnden Schlieſsung und Unterbrechung

elektrischer Stromkreise besteht. Gegenüber dem Contactmachen durch am Zuge

befestigte Reiber oder Bürsten bei deren Auflaufen auf die Fahrschienen oder auf

besondere Contactschienen, sowie der Strom schlieſsung durch Neigung von

Quecksilberkästchen oder durch Hebelverbindungen von Pedalen aus, aufweiche die

Räder wirken (vgl. 1881 242 422), ja selbst gegenüber der

von Siemens und Halske versuchten Verbindung der

Hebelwirkung mit einer

pneumatischen Wirkung (vgl. 1880 235 195) scheint daher

der Versuch, an Stelle solcher rein mechanischer

Wirkungen eine bloſs magnetische Wirkung aus der Ferne

zu setzen, eine gewisse Beachtung zu verdienen. Dieser Versuch ist in zwei

verschiedenen Richtungen gemacht worden, in der einen von Aubourg, in einer anderen von A. Ernst und

von Gebrüder Ducousso.

Vor der Besprechung dieser Versuche mag aber ein selbstthätiges Zugdeckungssignal von

Siemens und Halske in Berlin (* D. R. P. Nr. 18890

vom 16. Oktober 1881) beschrieben werden, bei welchem der Zug unter Mitwirkung eines

Triebwerkes selbstthätig sowohl die Stellung der optischen Signale, wie auch das

Geben der elektrischen besorgt. Die optische und elektrische Signalgebung, welche in

jedem Bahnabschnitte jederzeit nur einem Zuge zu fahren erlaubt, wird dabei vom Zuge

ohne Mitwirkung eines Wärters ausgeführt und zwar mittels eines Gewichtsoder

Federtriebwerkes, welches durch eine geeignete Vorrichtung beim Vorüberfahren des

Zuges durch diesen selbst aufgezogen wird. Da indessen zu gewissen Zeiten, z.B. zum

Anzünden der Signallichter, doch ein Signalwärter anwesend sein muſs, so kann dieser

dabei auch das Aufziehen bewirken.

Der an einer Signalstelle C vorüberfahrende Zug hat auf

3 Signale gleichzeitig einzuwirken: 1) durch eine pneumatische oder andere

Uebertragung auf das Signal an der Fahrtstelle C, um

dieses hinter dem in den vorliegenden Bahnabschnitt CD

einfahrenden Zuge auf Halt zu stellen; 2) mittels

gleichgerichteter elektrischer Ströme auf das Signal am anderen Ende D des eben vom Zuge betretenen Abschnittes CD, um dieses auf Frei zu

stellen, sofern der nach vorwärts zu zweit folgende Abschnitt DE vom zuletzt vorausgegangenen Zuge bereits verlassen

worden ist; 3) mittels elektrischer Wechselströme auf das Signal am anderen Ende B des eben vom Zuge verlassenen Abschnittes BC, um daselbst die Bindung des auch fernerhin noch

stehen bleibenden Haltsignales so weit aufzuheben, daſs ein später in den Abschnitt

AB einfahrender Zug von A aus mittels des Anzeigesignales das Haltsignal in B in Frei zu verwandeln

vermag.

Hierbei kann die Einwirkung äuſserer Einflüsse auf die unter einander abhängigen

Signale die Einstellung eines Signales auf Frei unter

allen Umständen nur dann veranlassen, wenn das beim Eintritte des vorausgegangenen

Zuges in die nächste Bahnabtheilung rückwärts gesendete Befreiungssignal vorher

wirklich eingetroffen war; sie ist aber niemals im Stande, dieses letztere selbst zu

ersetzen.

Bei jedem Triebwerke eines Signales ist ein Stromerzeuger (Magnetinductor oder

Batterie) vorhanden. Setzt das Triebwerk sich in Bewegung, um ein Signal auf Frei zu stellen, so erfolgt hierbei keinerlei

elektrische Signalgebung. Setzt sich aber dasselbe in Umlauf, um das Haltsignal zu

erzeugen, so sendet eine durch dasselbe gleichzeitig in Thätigkeit gesetzte

Contacteinrichtung Ströme, welche das Anzeigesignal hervorbringen können

(gleichgerichtete Ströme bezieh. constanten Strom), in die Leitung nach der in der

Zugrichtung voraus gelegenen Signalstation, während es Ströme, welche geeignet sind,

das elektrische Befreiungssignal in der in der Zugrichtung rückwärts gelegenen

Signalstation zu erzeugen (Wechselströme), in die nach dieser führende Leitung

sendet. Beide Arten von Stromgebung wirken auf verschiedene Auslösevorrichtungen der

Triebwerke. Eine dritte Auslösungsvorrichtung endlich wird durch das Vorbeifahren

eines Zuges selbst mechanisch, d.h. durch Gestänge oder Drahtzugsvermittelung von

den über die Schiene rollenden Rädern, oder pneumatisch, oder auch elektrisch durch

den Strom einer Ortsbatterie in Wirksamkeit gesetzt.

Das allgemeine Schema der für die Stromgebung getroffenen Anordnung ist in Fig.

1 Taf. 6 in der Ruhelage dargestellt. Beginnt das Triebwerk der

betreffenden Signalstation zu laufen, so setzt es den Contacthebel a in hin- und hergehende Bewegung, der abwechselnd die

Contacte b1 und b2 von c abhebt. Tritt dabei einer der Contacthebel d1, d2 oder e1, e2 mit dem zugehörigen

Arbeitscontacte in Berührung, so bewirkt die hin- und hergehende Bewegung von a beim Schlüsse ersterer (d1, d2) die Absendung von wechselnd gerichteten, beim

Schlüsse letzterer (e1,

e2) die Absendung von gleichgerichteten Strömen

der Batterie oder eines anderen Stromerzeugers B1, zur entsprechenden Leitung (L1, L2). Die

gleichgerichteten Ströme werden in die eine Leitung und zwar in der Zugrichtung

voraus, die wechselnd gerichteten in die andere Leitung, welche von der Station

ausgeht, und zwar in der Zugrichtung rückwärts abgeschickt. Die aus der Leitung L1 ankommenden Ströme

nehmen den Weg über d1,

e2, nach dem

Wechselstrom-Elektromagnet W1

, über den Elektromagnet G2 für gleichgerichtete Ströme zur Erde.

Ersterer Magnet wird nur von Wechselströmen, letzterer nur von gleichgerichteten

Strömen beeinfluſst. Die Auslösung der Elektromagnete der einen Seite (z.B. von W1 und G1) bewirkt das

Inthätigkeittreten der Contacthebel derselben Seite (d1 und e1). Die Verschiedenartigkeit der Einwirkung von

Strömen gleicher und wechselnder Richtung auf in demselben Stromkreise liegende

Elektromagnete wird, wie bekannt, mit Hilfe eines polarisirten Ankers in dem einen

derselben erzeugt und dadurch verstärkt, daſs die Abmessungen der Eisentheile in

beiden verschieden gewählt werden, ferner, indem der Wechselstrom-Elektromagnet hohl, der andere voll

gebildet wird. Zur Erzielung eines noch wirksameren Unterschiedes in der

Beeinflussung der Elektromagnete bringt man bei B2 eine Verstärkungsbatterie an, oder schaltet, indem

die Batterie B1

entsprechend verstärkt wird, in die von c nach d1 und d2 führenden

Verbindungen je einen Widerstand ein.

Da nur eine Leitung für die Beförderung der Signale beider Zugrichtungen dient,

würden sich die Ströme beim Begegnen vernichten. Um dies zu verhindern, wird die

in Fig. 3 Taf. 6 dargestellte Contacteinrichtung angebracht. Die mit

Vorsprüngen und Einschnitten versehenen Scheiben D1, E1 und D2, E2 werden von dem Triebwerke des Signales in der

Weise in Umdrehung gesetzt, daſs sie beim Einstellen des der betreffenden Richtung

dienenden Flügels auf Frei eine halbe Umdrehung, beim

Einstellen desselben auf Halt aber eine weitere halbe

Umdrehung in demselben durch die Pfeile angedeuteten Sinne 'machen. Die linke Seite

der Figur zeigt die Stellung der Scheibe, wenn das Signal auf Halt, die rechte, wenn es auf Frei steht. Die Scheiben beider Seiten zeigen verschiedenartige

Ausschnitte, in welche die die Contacte in Thätigkeit setzenden Nasen einfallen

können. Beim Drehen der Scheiben erfolgt, wenn gleichzeitig der Hebel a (Fig. 1)

seine hin- und hergehende Bewegung macht, die Stromgebung, wie in den in Fig.

3 angedeuteten Kreisen x1 und x2 angegeben. Die gleichgerichteten Ströme sind darin

mit + + +, die wechselnden mit + – + – bezeichnet.

Zum Inthätigkeitsetzen jeder Art der beiden elektrischen Auslösungen bedarf es nun

nur eines Bruchtheiles der während einer halben Umdrehung des Werkes erzeugten

Ströme. Bei symmetrischer Anordnung der Werke werden diejenigen

Contacteinrichtungen, welche durch eine Leitung verbunden sind, von ungleichen

Scheiben beeinfluſst. Die von denselben hergestellten Stromschlüsse bezieh.

Ruhepausen ermöglichen dann, selbst wenn zwei benachbarte Werke gegen einander

gleichzeitig arbeiten, daſs in beiden die zu den Auslösungen nöthigen Stromimpulse

ankommen. Daſs beide Contacteinrichtungen d1, e1 und d2, e2 nicht gleichzeitig, sondern nur eine nach der

anderen in Wirksamkeit treten können, sichert eine Kupplung an den

Auslösevorrichtungen des betreffenden Werkes.

Die Auslösung des Werkes zum Einstellen des Signalarmes F der einen Fahrrichtung auf Frei und zum

Zurückstellen desselben auf Halt ist in Fig. 2 Taf.

6 dargestellt. Das den Signalen beider Fahrrichtungen dienende Triebwerk und der

gemeinsame Stromgeber sind in der Figur punktirt gezeichnet, die symmetrische

Einrichtung für das Signal F ist der Uebersichtlichkeit

wegen weggelassen. Das durch Gewichts- oder Federkraft in Bewegung gesetzte Triebrad

R fängt zu laufen an, sobald die halbdurchfeilte

Achse A der Hemmung h den

Vorbeigang erlaubt hat. Seine Drehung setzt die Scheiben D und E in Umdrehung und bewirkt gleichzeitig

durch Vermittelung der Kurbel k bei dem ersten halben

Umlaufe die Einstellung des Signales auf Frei, beim zweiten halben Umlaufe die

Wiedereinstellung auf Halt. Die halbdurchfeilte Achse

A ist mit dem Auslösehebel H1 verbunden, der in dem vom

Wechselstrom-Elektromagnete W beeinfluſsten

polarisirten Echappement P ruht. Hinter diesem

Auslösehebel liegt ein zweiter H2, welcher durch die von den gleichgerichteten

Strömen in Thätigkeit gesetzte Auslösung festgehalten wird. Jede dieser beiden

Auslösevorrichtungen setzt für sich allein das Werk nicht in Umdrehung; es müssen vielmehr, um dies zu

bewirken, beide beeinfluſst worden sein. Denn wenn Hebel H1 allein ausgelöst worden ist, legt er

sich mit dem Stifte f gegen den Hebel E2 und bleibt in dieser

Lage, bis die Auslösung des letzteren erfolgt. War dagegen Hebel H2 früher ausgelöst

worden, so bringt das Befreien von H1 unmittelbar das Werk in Umlauf.

Bei der ersten halben Umdrehung des Triebrades, d.h. bis die Einlösung beider Hebel

H1, H2 durch den Stift g1 mittels der an H2 vorhandenen Knagge

m erfolgt ist, stellt sich das Signal auf Frei ein. Wenn diese Einlösung eintritt, also kurz

bevor der Stift g1 in

die Stellung g2

getreten ist, ist eine Aenderung in der Lage der Auslösungen eingetreten. Das

Excenter i hat den Winkel l nach rechts bewegt und hierdurch ist zunächst der Haken n der gleichgerichteten Stromauslösungen durch

Vermittelung des Ansatzes q auſser Bereich der Hemmung

u getreten; dann sind die Haken o1 und o2, welche durch den

Knebel p in einem gröſseren Abstande von einander

gehalten wurden, enger zusammengetreten; endlich ist durch Vermittelung des Ansatzes

r das Echappement P

gegen den Ruheanschlag gedrückt und der obere Zahn der Wechselstromauslösung auſser

Bereich der Zähne des Hebels H1 gebracht worden. Bei der Einlösung der beiden

Hebel H2, H1 (denn ersterer

drückt letzteren mit dem Stifte f nieder) geht hiernach

H2, ohne bei n einzuhaken, dem Uebergewichte folgend, wieder zurück,

H1 aber wird nicht

durch die Sperrzähne im Echappement P, sondern durch

die in o1, o2 einfallende

Einlösung s festgehalten. Die in dieser Stellung

(Freistellung des Signales) ankommenden Ströme, gleichgerichtete sowohl als

Wechselströme, bringen keine Veränderung hervor.

Erst wenn der Zug selbst den Bahnabschnitt durchfahren hat und die betreffende

Station verläſst, erfolgt die Lösung des solchergestalt gehemmten Werkes, indem die

Bewegung der Räder auf den Schienen durch Vermittelung einer beliebigen Uebertragung

den Hebel t in Thätigkeit bringt. Wird dieser mit

seinem linksseitigen Theile gehoben, so befreit er s

von dem Haken o2 und

das Werk beginnt den Umlauf von neuem, um die zweite halbe Umdrehung zu vollführen.

Hierbei stellt sich das Signal wieder auf Halt und der

frühere (gezeichnete) Zustand der Stellungen tritt wiederum ein, da jetzt das

Excenter i wieder die linksseitige Lage eingenommen hat

und daher ein vollständiges Einlösen beider Hebel H1, H2 stattfinden kann.

Das Ziel, welches F. Aubourg in Les Loges, Frankreich (*

D. R. P. Nr. 17151 vom 26. September 1880) bei Herstellung eines elektrischen

Apparates zur Vermeidung von Zusammenstöſsen der Eisenbahnzüge sich steckte, war die

Schliessung und Unterbrechung der für die Signalgebung erforderlichen galvanischen

Ströme durch magnetische Fernwirkung. Sowie ein Zug in einen Geleiseabschnitt

einfährt, worin schon in gleicher oder in entgegengesetzter Richtung ein anderer Zug

fuhrt, soll auf der Locomotive des ersteren ein Warnungssignal mit der Dampfpfeife gegeben werden.

Dies soll dadurch geschehen, daſs ein Elektromagnet am Geleise, zwischen den

Schienen, anziehend auf eine sehr leichte und biegsame horizontale Feder aus weichem

Eisen wirkt, welche unterhalb der Locomotive so angebracht ist, daſs sie nahe über

den Polen jenes Elektromagnetes hinweggeht; für gewöhnlich befindet sich die

kupferne Contactplatte am Ende dieser Feder etwa 2mm über zwei anderen Kupferplatten, an denen ein Stromkreis mit Batterie

und Elektromagnet endet; wird durch Anziehung der Feder nach unten dieser Stromkreis

geschlossen, so zieht der Elektromagnet auf der Locomotive seinen Anker an und löst

durch ihn ein Fallgewicht aus, welches nun auf einen Handgriff herabfällt und

mittels desselben die Dampfpfeife in Thätigkeit setzt. In ähnlicher Weise könnte

selbst der Dampfzutritt abgesperrt oder die continuirlichen Bremsen angezogen

werden. Der Geleise-Elektromagnet muſs durch den in den Geleiseabschnitt

einfahrenden Zug magnetisirt, durch den aus ihm ausfahrenden Zug wieder

entmagnetisirt, der ihn magnetisirende galvanische Strom also beim Einfahren

geschlossen, beim Ausfahren wieder unterbrochen werden. Dazu dienen wieder zwei

äuſserst leichte und empfindliche, 1m lange und

1cm breite, zur Erzielung gröſserer

Steifigkeit mit senkrecht umgelegten Rändern versehene, an ihrem Ende ebenfalls mit

einer Kupferplatte belegte Federn aus weichem Eisen, auf welche ein an der

Locomotive etwa 1m hinter der erwähnten

Contactfeder angebrachter Hufeisenmagnet, dessen mit den Polen nach unten gerichtete

Schenkel in einer zur Bahnachse parallelen Verticalebene liegen, beim

Darüberhinfahren wirken kann. Die am Anfange des Abschnittes liegende

Schlieſsungsfeder schlieſst, wenn sie vom Hufeisenmagnete gehoben wird, den auf

Stangen entlang dem Bahnabschnitte geführten Stromkreis und wird zugleich in der

gehobenen, den Strom geschlossen haltenden Lage festgehalten, da sie neben den Polen

des eben durch den Strom wirksam werdenden Geleise-Elektromagnetes liegt und von

ihnen während der Stromdauer angezogen wird. Die am Ende des Abschnittes liegende

Unterbrechungsfeder hält für gewöhnlich den Stromkreis geschlossen und unterbricht

ihn, wenn sie vom Locomotivelektromagnete beim Ausfahren aus dem Abschnitte gehoben

wird; bevor sie dann wieder herabfällt und ihn wieder schlieſst, muſs die

Schlieſsungsfeder bereits abgefallen sein. An der Berührungsstelle zweier Abschnitte

liegt ein Holzkästchen mit Zinkdecke], worin eine Batterie, ein Elektromagnet, eine

Schlieſsungsfeder für den vorwärts, und eine Unterbrechungsfeder für den rückwärts

gelegenen Abschnitt untergebracht sind; der erste Kasten braucht natürlich keine

Unterbrechungs-, der letzte keine Schlieſsungsfeder. Gegenüber diesen Kästchen liegt

neben der anderen Schiene noch je ein zweites Kästchen mit einem in die Leitung des

rückwärtigen Abschnittes eingeschalteten Elektromagnete, welcher wirken soll, wenn

ein Zug in der entgegengesetzten Richtung in den Abschnitt einfahren will. Aubourg scheint aber übersehen zu haben, daſs dieser zweite Elektromagnet

nur wirken und dadurch die Gefahr signalisiren kann, wenn der Zug über ihn erst

einfährt, nachdem bereits der erste Zug im Anfange

desselben Abschnittes eingefahren ist, es müſste denn sein, daſs er für die in

entgegengesetzter Richtung bezieh. rückwärts fahrenden Züge noch ein besonderes

Leitungs- und Elektromagnetsystem anzuordnen beabsichtigt, was darin angedeutet

liegen könnte, daſs beim Rückwärtsfahren der Hufeisenmagnet an der entsprechenden

Seite des Vordertheiles angebracht werden soll.

Die einzelnen Abschnitte macht Aubourg 8km lang, ordnet aber zwei sich übergreifende

Leitungen an, so daſs von je 4km von einander

entfernten Kästen der 1., 2., 3., 4.... mit dem 3., 4., 5., 6.... in Verbindung

steht.

Der Betriebs-Telegrapheninspeetor A. Ernst in Leipzig (*

D. R. P. Nr. 4461 vom 30. Mai 1878) will, wie der Patentanspruch sagt, „eine

Inductions-Blocksignaleinrichtung durch am Zuge befindliche Stahl- oder

Elektromagnete in Thätigkeit setzen.“ Der Magnet oder die Magnete würden so

am letzten Wagen des Zuges anzubringen sein, daſs sie trotz der Schwankungen des

Zuges – die ihnen gegenüber gestellten, mit Draht bewickelten Anker nicht berührend,

bei etwaiger Berührung mit ihnen aber mit ihren kugelsegmentförmigen Endflächen der

Schenkel über die gleichgeformten Ankerenden hinweggleitend – stets Ströme von

ausreichender Stärke induciren. Die Streckenabsperrung dürfte am besten durch eigene

Kabelleitungen zu bewirken sein und der in unmittelbarer Nähe des Signalpostens

vorübergehende Zugmagnet könnte in starker Drahtleitung und starkem Elektromagnete

einen starken Strom erzeugen und durch ihn ein beträchtliches Signalmittel haben,

während letzterer bei der von weither erfolgenden Auslösung des Signales zur

Freigebung der Strecke, mittels feinerer Drähte und schwächerer

Elektromagnetwirkung, durch das eigene Gewicht in die Haltlage zurückgehen könnte.

Vor-theilhaft würde dabei die Freigebung erst von der zweitnächsten Station

erfolgen, damit der Zug, bis er auf ein Sperrsignal trifft, unbesorgt mit voller

Geschwindigkeit fahren kann, weil dann der vorausgegangene Zug sicher den an diesem

Sperrsignale beginnenden Bahnabschnitt bereits wieder verlassen hat und deshalb der

ihm nachfolgende Zug diesen Abschnitt ungefährdet noch durchfahren kann. Unter

Festhaltung des Grundgedankens läſst sich die Ausführung im Einzelnen in die

verschiedensten Formen bringen.

In nur wenig anderer Weise, nämlich durch die Wagenräder selbst, erzeugen die Gebrüder Ducousso in Paris in ihrem Signalapparate die

Magnetinductionsströme. Schon im J. 1881 hatten dieselben die Pariser

Elektricitätsausstellung mit einem Modelle eines vom Zuge selbstthätig betriebenen

Blocksignalapparates beschickt; mit einem von Bréguet

in Paris ausgeführten und vervollkommneten selbstthätigen Zuganzeiger aber sind bei der französischen

Nordbahn unter der Leitung des Ingenieurs Banderali

seit April 1882 Versuche angestellt worden, später auch auf der

Paris-Lyon-Mittelmeerbahn. Der Stromerzeuger beim Zuganzeiger hat sich während

dieser Zeit wenig geändert, im Empfänger dagegen ist wiederholt gewechselt worden.

Nach der Wiederaufstellung der Apparate bei der Nordbahn zu Anfang November 1882

haben dieselben bis in den April d. J. gearbeitet, ohne zu versagen. Daſs längeres

Regenwetter ihr Wirken nicht beeinträchtigt, hat sich im December auf der

Paris-Lyon-Mittelmeerbahn gezeigt; daſs bei einer zu groſsen Geschwindigkeit des

Zuges ein Versagen nicht zu befürchten ist, haben Versuche auf der Nordbahn

dargethan, wo die auf 3km in der Stunde

Geschwindigkeit eingestellten Apparate auch bei 60km Geschwindigkeit noch gut arbeiten. Viel gefährlicher als die durch

Vergröſserung der Geschwindigkeit herbeigeführte Verkürzung der Inductionsströme

dürfte dagegen in dieser und in A. Ernst's Anordnung

die Schwächung der Ströme durch Fahren des Zuges mit zu kleiner Geschwindigkeit sein und durch dieselben eine nicht ausreichende

Sicherheit in den Fällen beschafft werden können, wo die Inductoren von Zugtheilen –

vielleicht unabsichtlich und unbemerkt – in sehr langsamer Bewegung überschritten

werden könnten.

Der Stromerzeuger ist nach Engineering, 1883 Bd. 35 S.

16 in Fig. 4 und 5 Taf. 6

abgebildet; er besteht aus einem kräftigen Magnete C,

auf dessen Pole zwei Spulen D aufgesteckt sind; Magnet

sammt Spulen sind in einer Messingbüchse G

untergebracht, welche mit passenden Oesen versehen ist, um mittels derselben an die

Schiene A an deren Aufsenseite bei B angeschraubt zu werden und zwar so, daſs die Pole des

Magnetes auf der nämlichen Horizontalen mit der Schienenoberkante liegen, jedoch

selbst von den ausgelaufensten Radkränzen nicht berührt werden. Das eine Ende der

Spulenbewickelung ist bei E an die Büchse angelöthet

und so durch die Schiene oder erforderlichen Falles unmittelbar an Erde gelegt, das

andere F mit der Leitung nach dem Empfänger verbunden.

Beim Darüberhinfahren des Zuges erzeugen die Wagenräder in den Spulen D eine Reihe von kurzen

Magnetinductions-Wechselströmen; der Empfänger darf daher nur auf den ersten

derselben ansprechen, wenn jeder Zug nur ein Signal geben soll.

Bei einem Versuche auf der Paris-Lyon-Mittelmeerbahn sind zwei Inductoren angewendet

worden, einer an jeder Schiene, weil man feststellen wollte, ob es besser sei, einen

einzigen kräftigen Inductor anzuwenden, oder zwei kleinere hinter einander zu

schalten. Jetzt sind die Schenkel des Magnetes nicht mehr gebogen (wie in der

älteren in La Lumière electrique, Bd. 8 * S. 439

beschriebenen Form), sondern gerade (Fig. 4); die

Büchse ist aus dem Ganzen und gelöthet, auſserdem gegen das Eindringen von Wasser

mit Paraffin ausgefüllt; die Spulen haben 18000 Windungen aus 0mm,14 dickem Drahte und 3780 Ohm Widerstand, so

daſs der innere Widerstand eines Apparates 7560 Ohm beträgt.

Im Empfänger wollte man zuerst einen Hughes-Elektromagnet (Hufeisenmagnet mit Spulen um den auf die Pole

aufgesetzten Kernen aus weichem Eisen) anwenden, dessen Anker bei Ankunft der die

Wirkung des Hufeisens neutralisirende Ströme durch die Abreiſsfeder abgerissen

werden, und einen Localstrom durch eine elektrische Klingel schlieſsen sollte.

Entweder verstärkte sich aber der Magnet bei längerer Ruhe, so daſs die Ströme den

Anker nicht zum Abfallen brachten, oder bei feiner Einstellung fiel der Anker durch

die Erschütterungen ab, welche der Zug verursachte; blieb der Anker endlich längere

Zeit abgerissen, so schwächte sich der Magnet so, daſs er dann den Anker nicht mehr

festzuhalten vermochte. Aenderungen der Widerstände und der Spulenlänge fruchteten

dagegen nichts. Ein Ader'scher telephonischer Empfänger

mit Fallscheibe lieferte keinen besseren Erfolg. Daher griffen Ducousso und Bréguet zu

dem bekannten Siemens'schen polarisirten Relais (Fig.

6 Taf. 6). Auf dem Nordpole des rechtwinkelig gebogenen Magnetes A ist die eiserne Zunge nn1 drehbar befestigt; das Ende n1 liegt als Nordpol

zwischen den beiden süd polaren Enden s1 und s2 der auf dem Süd-pole s des Magnetes A befestigten Kerne der in die

Leitung L eingeschalteten Spulen. Für gewöhnlich liegt

nn1 an der Schraube

w; der vom Stromerzeuger kommende Strom schwächt

s1, verstärkt s2 und legt so nn1 an v, um den Strom einer Localbatterie durch einen in den

Stromkreis x eingeschalteten Wecker zu schlieſsen;

jetzt liegt die Zunge nn1 viel näher an s2 als früher an s1 und bleibt daher an v

liegen, bis man sie mit der Hand an u zurückführt,

indem man auf einen äuſserlich vorstehenden Knopf drückt. Die Spulen sind aus 0mm,08 dickem Drahte gewickelt, haben jede 18000

Windungen und 3460 Ohm Widerstand, das Relais also 6920 Ohm.

Bei den Nordbahnversuchen war der Empfänger ungefähr 150m von dem am Abfahrtsgeleise der Züge nach Chantilly aufgestellten

Stromerzeuger und hat an den einzelnen Versuchstagen im Mittel 15 Züge und 30

Maschinen mit Geschwindigkeiten zwischen 3 und 60km in der Stunde, ohne zu versagen, angezeigt.

In dem Blockapparate sind nach der Lumière électrique,

1883 Bd. 9 * S. 45 zwei Hughes'sche Elektromagnete

vorhanden. Wenn ein Strom den Anker des unteren zum Abfallen bringt, kommt ein Arm

am Ankerhebel in eine solche Lage gegen einen Arm am Ankerhebel des oberen, daſs

erst ein den Anker des oberen Elektromagnetes zum Abfallen bringender und eine

elektrische Klingel in Thätigkeit setzender Strom den oberen Elektromagnet

durchlaufen haben muſs, bevor der Wärter mittels eines Hebels beide Anker zugleich

wieder an die Pole ihrer Elektromagnete legen kann. Den ersteren Strom entsendet der

Zug beim Fahren über den Contact am Anfange des Bahnabschnittes, um durch ihn den

einfahrenden Zug zu decken. Der zweite Strom ist der Entblockirungsstrom und wird

entsendet, wenn der Zug über einen zweiten Contact am Ende des Abschnittes fährt. Wie die

optischen Signale mit den elektrischen in Verbindung gebracht sind, ist nicht zu

ersehen. Fährt ein zweiter Zug in den Abschnitt ein, so vermöchte der Wärter den

Abschnitt bereits zu entblockiren, sobald der erste Zug den Abschnitt verlassen

hat.

E–e.

Tafeln