| Titel: | F. B. Döring's Tunnelbohrmaschine. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 77 |

| Download: | XML |

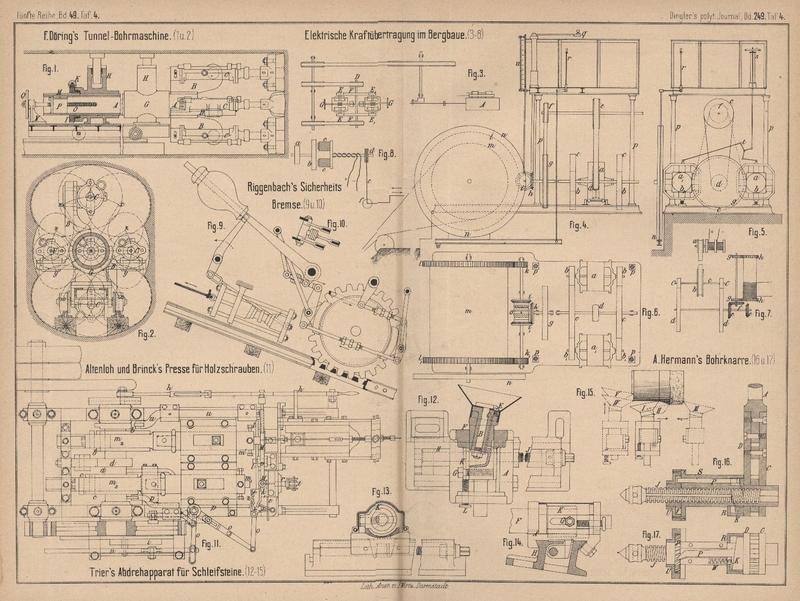

F. B. Döring's Tunnelbohrmaschine.

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

F. B. Döring's Tunnelbohrmaschine.

Schon vielfach ist der Versuch unternommen worden, den Betrieb von Stollen, Strecken

und Tunnels – statt ihn nach dem gewöhnlichen Verfahren zu führen, nach welchem der

Fortschritt durch Schlagung einzelner Bohrlöcher, Besetzen derselben mittels eines

Sprengmaterials und Wegschieſsen der den Bohrlöchern vorgegebenen Gesteinstriebe

erfolgt – in der Weise zu fördern, daſs man den ganzen herzustellenden

Ortsquerschnitt, ohne Zuhilfenahme der Sprengarbeit, sei es durch stoſsende

Behandlung, wie solches besonders von Penrice, Henley

u.a. versucht worden ist, sei es durch Schneiden des Gesteines mit Hilfe von

Frässcheiben nach den Verfahren von Wilson, Newton,

Brunton u.a. (vgl. auch Crampton, 1883 247 471)Hierher gehört auch die erst kürzlich im Engineer, 1883 Bd. 55 * S. 455 beschriebene, beim Baue des

Kanaltunnels benutzte Bohrmaschine von Th.

English, mit welcher im Prinzipe eine an Franz Rziha in Wien und Franz Reska

in Prag (* D. R. P. Kl. 5 Nr. 21465 vom 5. April 1882) patentirte Maschine

übereinstimmt. gleichzeitig angriff. Einen neuen Beitrag zu

diesem zweiten Arbeitsverfahren gibt F. B. Döring in

Trefriw, Wales (* D. R. P. Kl. 5 Nr. 20846 vom 26. April 1882) durch seine

Neuerungen an Tunnel- und Gesteinsbohrmaschinen, deren Prinzip darin gipfelt, daſs

um eine den Mittelpunkt bildende, stoſsend wirkende Bohrmaschine eine Anzahl anderer

Bohrer angeordnet ist, welche sämmtlich gleichzeitig um die Längsachse des Ganzen

unter gleichzeitig stoſsender Bewegung gedreht werden und dadurch alle Punkte des

beabsichtigten kreisrunden oder elliptischen Querschnittes treffen.

An dem den Mittelpunkt bildenden, aus einem Stahlcylinder bestehenden Schafte A (Fig. 1 und

2 Taf. 4) sind 4 oder mehr Träger B

befestigt, welche zusammen einen Stern bilden und deren jeder einen

Gesteinsbohrcylinder C trägt, der mit Kolben,

Bohrwerkzeug, der gewöhnlichen Ventilbewegung und Drehung des Werkzeuges versehen

ist. Eine gleiche Maschine ist im Centrum des Schaftes A angebracht. Die guſseisernen Cylinder G,

welche die Führung des Schaftes A bilden, sind auf

einem längs Schienen fahrbaren Wagengestelle aufgelagert und tragen oben, nach Erforderniſs auch

seitlich, die hydraulischen Druckcylinder H, deren

Stempel die feste Einstellung der ganzen Maschine im Stollen zu bewirken haben. Mit

Hilfe des an dem einen Führungscylinder angebrachten Getriebes K, welches in das mittels Keil und Nuth M am Schafte A befestigte

Schneckenrad 1 eingreift, kann der Führungscylinder um

seine Achse gedreht werden und wird hierdurch das Bestreichen des ganzen

Stollenortes durch die Bohrer erreicht. Endlich befindet sich in dem am hinteren

Theile des Wagengestelles stehenden Träger N die

Schraube O eingelagert, deren Mutter P im Schafte A befestigt

ist, so daſs dieser durch Drehung des Handrades Q mit

dem Sterne und sämmtlichen Bohrern vor- und rückwärts bewegt werden kann.

Werden durch das Schneckengetriebe IK die Achsen der an

dem Sterne befestigten Bohrer um die in Fig. 2

ersichtlichen Bögen wx und yz gedreht und arbeiten nun die die Verlängerungen der Kolbenstangen

bildenden Bohrköpfe gleichzeitig stoſsend und unter Drehen der Werkzeuge, so wird

dadurch der ganze Tunnelquerschnitt gewonnen, rund, wenn sämmtliche Sternarme

gleiche Länge besitzen, in der in Fig. 2

angedeuteten Form, wenn die horizontalen Arme kürzer als die vertikalen sind.

Mit Anbringung einiger unbedeutender Abänderungen für Hebung und Senkung der Maschine

glaubt Döring dieselbe auch zum Betriebe in geneigter

Richtung, sowie zum Schachtabteufen verwenden zu können.

Tafeln