| Titel: | Neue Maschinen zur Reinigung der Wäsche; von G. Rohn. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 79 |

| Download: | XML |

Neue Maschinen zur Reinigung der Wäsche; von

G. Rohn.

Notizen von der Ausstellung auf dem Gebiete der

Hygiene und des Rettungswesens in Berlin 1883.

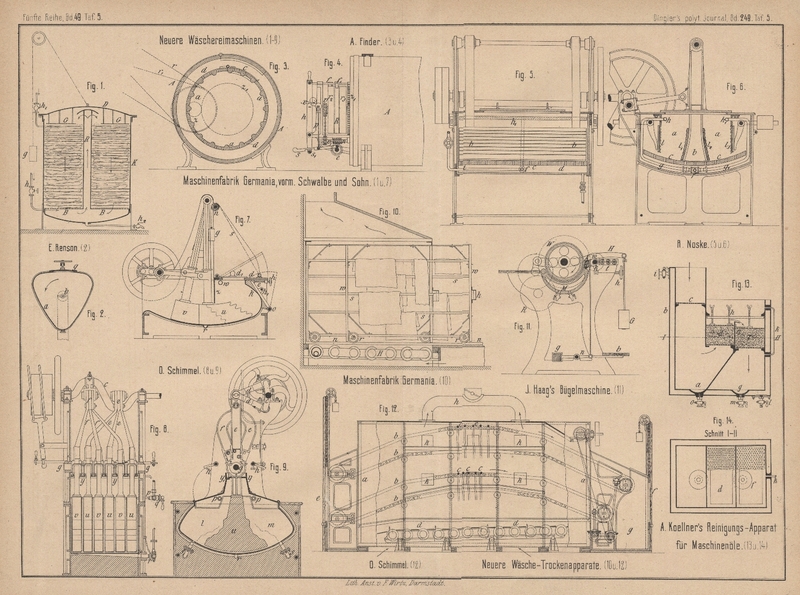

Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Rohn, über neuere Maschinen zur Reinigung- der Wäsche.

Auf der Berliner Ausstellung 1883 ist die Gruppe „Reinigung der Wäsche“ durch

zahlreiche Neuheiten vertreten; doch sollen in nachstehendem Berichte nur jene

Anordnungen berücksichtigt werden, welche, für motorischen Betrieb eingerichtet, zur

Bewältigung gröſserer Wäschemengen für groſse, öffentliche oder private

Waschanstalten berechnet sind, also mit Ausschlüsse aller neuen Geräthe und

Apparate, welche nur im gewöhnlichen Haushalte Verwendung finden.

Es sind in solchen groſsen Wäschereien im Allgemeinen zwei verschiedene Verfahren der

Behandlung der Wäsche zur Entfernung des Schmutzes im Gebrauche. Nach der ersten

Methode wird die Wäsche in besonderen Kesseln einem kreisenden Dampfwasserstrome

ausgesetzt, gewissermaſsen stetig berieselt, was den Schmutz zum gröſsten Theil

auflöst, so daſs nur noch ein Nach waschen oder mehr Spülen in Maschinen, die im

Wesentlichen aus rotirenden Trommeln bestehen, stattfindet. Bei dem zweiten Verfahren wird die

Wäsche einer mehr mechanischen, drückenden und schlagenden Wirkung in Maschinen mit

bewegten Hämmern bei gleichzeitigem Wasser- und Dampfzutritte ausgesetzt, wobei ein

Kochen der Wäsche nur als Zwischenarbeit für den besonders schwer zu reinigenden

Theil derselben auftritt. Das erstere sogen, französische Verfahren mag für die

leichtere Privatwäsche und weniger beschmutzte Institutswäsche zur vollkommenen

Reinigung genügen; doch wird es bei Behandlung von schwerer und gewöhnlich stark

beschmutzter Militär–, Gefangenen- und Lazarethwäsche die Leistung des zweiten,

deutschen Verfahrens nicht erreichen, welches daher auch in Deutschland für solche

Wäsche fast ausschlieſslich im Gebrauche ist.

Einen Berieselungsapparat hat die Maschinenfabrik Germania, vormals Schwalbe und Sohn in

Chemnitz ausgestellt. Der gegen das Rosten innen verzinnte Eisenblechkessel K (Fig. 1 Taf.

5) hat einen doppelten Boden B, welcher siebartig

durchlöchert ist und ein oben überdecktes und mit Oeffnungen versehenes Rohr R trägt. Der Deckel D des

Kessels ist des leichten Abhebens wegen um ein Gelenk drehbar und durch das

Gegengewicht g entlastet. Derselbe trägt ein Gitter G, welches die im Kessel befindliche Wäsche

niederdrückt, so daſs über derselben ein freier Raum bleibt. Der durch die Leitung

h eintretende Dampf drückt das mittels des Rohres

h1 zugeführte warme

Wasser, nachdem dasselbe durch die Wäsche hindurchgesickert ist, in dem Rohre R in die Höhe, so daſs es die Wäsche aufs Neue

durchströmen kann, welcher Lauf sich immer wiederholt. Nach genügender Einwirkung

wird alsdann das schmutzige Wasser bezieh. die Lauge durch das Rohr h2 abgelassen. (Vgl.

ähnliche Apparate von Voigt und Kolbe bezieh. Hilgers 1879 231 * 183,

sowie von Haag, 1879 232 *

126 mit indirekter Dampfheizung.)

Die zum Ausspülen der gekochten Wäsche dienenden Trommelwaschmaschinen unterscheiden sich fast nur durch die verschiedene

Querschnittform der Trommel, welche man bei den bisher bekannten Maschen rund, glatt

und mit Rippen, regelmäſsig oder unregelmäſsig polygonal und elliptisch findet. Bei

der durch Emil Martin in Duisburg ausgestellten

Trommelwaschmaschine von E. Renson in Paris (* D. R. P.

Kl. 34 Nr. 14799 vom 12. December 1880) ist der Trommelquerschnitt ein Bogendreieck

mit abgerundeten Ecken (vgl. Fig. 2 Taf.

5). Durch die verschlieſsbare Oeffnung g wird die

Wäsche mit dem Wasser in die Trommel a gebracht und

dieselbe dann in Drehung um die Achse b versetzt.

Steigt dabei die Wäsche auf der einen Seite, so läuft das Wasser sofort auf die

andere, stellt somit ein Gegengewicht für die Wäsche her, wodurch das Drehen der

Trommel sehr erleichtert wird. Bei der Umdrehung wird die Wäsche durch jede der drei

Ecken mit in die Höhe genommen, um dann gegen die gegenüber stehende flache Seite zu

fallen, wodurch sich dieselbe ausbreitet und so bei beständiger Umlagerung der

Wäsche eine wirksame Spülung derselben stattfinden kann.

Die Waschmaschine von A. Finder in Berlin (* D. R. P.

Kl. 34 Nr. 18 651 vom 22. Oktober 1881) besteht aus der festliegenden, zum Theil mit

Wasser gefüllten hölzernen Trommel A (Fig. 3 und

4 Taf. 5), in welcher die durchlöcherte, innen mit abgerundeten Rippen

a versehene Trommel d

aus gleichem Materiale drehbar ist. Die Trommel d

enthält die zu spülende Wäsche und wird abwechselnd durch das an der Stirnwand

angebrachte Wendegetriebe selbstthätig nach rechts und links gedreht. Ein offener

und ein geschränkter Riemen r und r1, welche abwechselnd

vor den Losscheiben r2

und r3 auf die zwischen

diesen befindliche Festscheibe R geführt werden,

übertragen durch die letztere und eingeschaltete Zahnräder z und z1 die

Bewegung auf die Trommel d und versetzen dabei durch

die Kettenräder v, v1

und Schnecke n das Schneckenrad e in Umdrehung. Dieses schiebt die Stange s

hin und her, welche dann durch die Ansätze ihres Ausschnittes s1 den Hebel h und somit die Riemenführer f und f1

verschiebt. In ausgerückter Stellung werden die Riemen dadurch fest gehalten, daſs

die Stange s durch die Stange p ausgehoben und gleichzeitig der Hebel h in

seiner Mittelstellung durch den Hebel x arretirt

wird.

Der Deckel c der Trommel d

hat einen sichern und bequemen Verschluſs durch einen Schnappriegel, so daſs eine

Störung des Betriebes durch ein zufälliges Aufspringen des Deckels nicht stattfinden

kann.

Die Maschine dient zugleich als Wasch- und Spülmaschine,

ohne daſs man den Betrieb zu unterbrechen braucht. Zuerst wird die genügende Menge

Seife und Wasser eingebracht, unter Zutritt von Dampf der Stoff durch die

abwechselnde Bewegung gewaschen und nach einer bestimmten Zeit bei fortwährendem

Wasserzuflusse und Abflüsse gespült.

Auch die früher (1879 232 * 325) beschriebene

Waschmaschine von G. Holzmann in Berlin findet sich

ausgestellt. Dieselbe ist weder den bisher aufgeführten, nach den weiter unten zu

beschreibenden Hammerwaschmaschinen beizuzählen; vielmehr wird in ihr die Wäsche

durch einen mit Rippen versehenen Kegel in einem Bottiche herumgeführt, welcher

gleichfalls auf seinen Wandungen mit abgerundeten Leisten besetzt ist. Hierbei

erzeugen diese Leisten die erforderliche Relativbewegung der Waschflüssigkeit gegen

das zu waschende Material und wirken auch mechanisch auf dasselbe ein. Eine

Heizschlange, welche unter dem mit dem Kegel verbundenen Doppelboden liegt, dient

zur Erwärmung der Waschflüssigkeit.

Während bei den Trommelwaschmaschinen die Wäschestücke in der Waschflüssigkeit in

Bewegung sind und nur durch die Form der Trommel eine gewisse Bearbeitung erfahren,

bei gröſserer Geschwindigkeit jedoch sehr leicht, der Centrifugalkraft folgend, ohne

daſs eine Einwirkung auftritt, mit umgeführt werden, werden bei den Hammerwaschmaschinen die einzelnen Stücke zu einem

Knäuel geformt, welcher fortwährend gewendet wird und immer Pressungen erleidet.

Dabei wird abwechselnd

die Waschflüssigkeit von der Wäsche aufgesaugt und wieder ausgedrückt und hierdurch

der Schmutz aufgelöst und aus der Wäsche herausbefördert. Dieses Kneten kann

ziemlich rasch geschehen, ohne daſs das Aufsaugen der Waschflüssigkeit und damit die

Wirkung aufhört.

Die in verschieden groſsen Ausführungen ausgestellte Hammerwaschmaschine von O. Schimmel und Comp. in Chemnitz (* D. R. P. Kl. 8 Nr.

927 und 929 vom 4. Juli 1877, Nr. 19788, 19789 und 19790 vom 22. bezieh. 24. und 25.

December 1881), welche wohl die weiteste Verbreitung gefunden hat (vgl. 1869 192 * 35), zeigt Fig. 8 und

9 Taf. 5. In einer mit Kupfer ausgelegten muldenförmigen Waschkufe

bewegen sich eine Anzahl Messinghämmer u und v (gewöhnlich deren 4 oder 6) um eine oberhalb

befindliche Achse g derart, daſs gleichzeitig die

Hämmer v der ungeraden Stellen nach der einen, die

Hämmer u der geraden Stellen nach der anderen Seite

ausschlagen. Die oberen Arme e und f der Hämmer sind dem entsprechend je oberhalb

vereinigt und durch die Schubstangen d mit der doppelt

gekröpften Welle c verbunden. Auf jeder Seite ist durch

die Hämmer und die Kufe je ein Waschraum l und m gebildet. Die Maschine bearbeitet daher gleichzeitig

zwei Wäscheknäuel. Die Hämmer und die Seiten der Kufe sind so geformt, daſs die

Wäscheknäuel am Ende des Ausschlages das Bestreben zum Wenden erhalten. Mittels der

Siebröhren p erfolgt durch den Dreiweghahn q der Zutritt je nach Bedarf von kaltem oder warmem

Wasser und durch die Rohre s kann in verschiedenen

Strahlen Dampf in die Wäscheräume treten. Der Abfluſs der Waschflüssigkeit erfolgt

durch die an der tiefsten Stelle der Kufe befindliche, durch einen Spund

verschlieſsbare Seitenöffnung r. Die Haken h halten die Deckel der beiden Waschräume in geöffneter

Stellung.

Die mit der Waschflüssigkeit (Seifen- oder Sodalösung) in die Waschräume gebrachte

Wäsche (in einen Raum bis 15k) wird 15 Minuten

lang bearbeitet, wobei die Welle c bis 100 Umläufe in

der Minute macht; darauf wird der Abfluſs r geöffnet

und die Wäsche bei weiterem Gange zuerst mit warmem, dann mit kaltem Wasser

behandelt, gewissermaſsen gespült. Die dann herausgenommene Wäsche wird nachgesehen

und die noch nicht vollkommen gereinigten Stücke abermals in der Maschine, jetzt

jedoch unter Zutritt von Dampf kochend dieselbe Zeit durchgewaschen.

Es erübrigt noch auf die Vorrichtung zum Auffangen des Schmieröles hinzuweisen,

welche ein Eintreten desselben in die Waschkufe verhindert. Das an den Armen e und f herablaufende Oel

wird von den Rippen z aufgehalten und an diesen so

geleitet, daſs es in die Rinnen y gelangt, in welche

auch das Oel von der Achse g tropft. Die zwischen den

Hämmern befindlichen Rinnen y sind durch eine Querrinne

y1 verbunden, aus

welcher das Oel an der Seite durch ein kleines Röhrchen ablaufen kann.

Bei Bewegung der Hämmer durch die seitlich liegende

Kurbel c und die Gelenkstangen d wird die Schwingung für den Vor- und Rückgang eine ungleiche; die

Schwingungsweite stimmt zwar mit dem Kurbelhube entsprechend überein; doch findet

sich für die mittleren Kurbelstellungen keine Mittelstellung der Hämmer und von der

Mitte aus ist der Ausschlag ein verschiedener, wie in Fig. 9

punktirt angegeben. Demzufolge sind bei symmetrischer Lage die Waschräume l und m in ihrer Gröſse

verschieden und es müſste bei Nichtberücksichtigung dieses Umstandes die Arbeit in

denselben auch eine verschiedene sein. Es ist dies in einfachster Weise dadurch zu

vermeiden, daſs die Kufe auf der Seite des kurzen Ausschlages verengt ist, wie die

Punktirung andeutet, oder daſs die Hämmer entsprechend unsymmetrisch gemacht

werden.

Die Waschmaschine der Maschinenfabrik Germania in

Chemnitz (vgl. Schwalbe 1863 168 * 7) ist einfach wirkend, wird jedoch meist als Zwillingsmaschine

ausgeführt, derart, daſs sich zwei durch eine Wand getrennte Waschlöcher neben

einander befinden, in welchem je zwei Hämmer u und v (Fig. 7 Taf.

5) schwingen, die ihre Bewegung durch die dahinter liegende doppelt gekröpfte

Kurbelwelle erhalten. w ist der Wasserzufluſs, r der Abfluſs; auſserdem sind die Wasch tröge auch mit

einem Dampfzuleitungsrohre versehen, welches entweder hinter den Hämmern, oder

gleich hinter der Wand z einmündet. Der vordere Theil

k der Kufe ist um die Achse o drehbar, um den behandelten Waschknäuel bequem herausnehmen zu können.

Der Deckel d, welcher die durch besondere Klappe d1 verschlieſsbare

Oeffnung zum Einbringen der Wäsche hat, ist um sein hinteres Ende drehbar und durch

das an der über die Rolle n laufenden Schnur s hängende Gegengewicht g

entlastet. Der Deckel d trägt vorn die durch ein

Handrad h stellbare Schraube e, mittels welcher der um o drehbare Theil

k während des Waschens in seiner Lage erhalten

wird. Nachdem die Wäsche fertig gewaschen ist, wird die Schraube e etwas gelöst, der Deckel d gehoben und mittels des Handgriffes h1 der Theil k

herausgeklappt. Die Behandlung der Wäsche ist ganz dieselbe wie bei der vorher

beschriebenen Maschine; nur soll die Umlaufszahl 70 betragen.

Die Waschmaschine von R. Noske in Hamburg (* D. R. P.

Kl. 34 Nr. 19914 vom 11. December 1881 und Nr. 21019 vom 29. April 1882) ist ähnlich

der Schimmel'schen; sie besitzt zwei Waschräume, jedoch

nur einen Hammer b (Fig. 5 und

6 Taf. 5). Eine Verschiedenheit gegen die beiden eben beschriebenen

Constructionen besteht darin, daſs die dem Hammer gegenüber stehenden Wände l und l3 der Kufe nicht fest, sondern nachgiebig angeordnet

sind und durch Gewichte oder Federn in normaler Lage erhalten werden. Die Kufe a hat einen zweiten durchlöcherten Boden c und befindet sich in dem dadurch gebildeten

Zwischenräume d ein Injector ähnlicher Düsenapparat f. Der durch das Rohr i in

den Apparat f tretende Dampf reiſst die schon erwärmte

Waschflüssigkeit mit

sich und bewirkt, daſs dieselbe durch die Zweigrohre g,

g1 in die durchlöcherten Rohre h, h1 übergeführt wird

und die Wäsche während des Arbeitens beständig berieselt. Die Arbeitsflächen l bis l3 sind aus Hartgummi hergestellt.

Von den Waschmaschinen kommt die Wäsche in die Spül Vorrichtung, welche der

Wollspülmaschine von der Maschinenfabrik Germania in

Chemnitz ganz ähnlich ist. Von dieser Firma sind alle zu einer vollständigen

Wascheinrichtung nöthigen Maschinen im Betriebe vorgeführt. Die Spülmaschine ist ein länglich runder Bottich, in

welchem die Wäsche durch einen Flügel um den in der Mitte befindlichen Steg

umgetrieben und dabei in das Wasser getaucht wird.

In den Waschanstalten wird die Wäsche gewöhnlich nicht auf Walzen Wringmaschinen,

sondern auf Centrifugaltrockenmaschinen entnäſst, von

denen eine groſse Anzahl ausgestellt sind, welche aber wesentlich Neues nicht

bieten. Der Antrieb von unten herrscht vor und nur die Schimmel'sche Maschine hat den Antrieb oberhalb des Korbes, wobei die

Einrichtung getroffen ist, daſs durch Verschiebung der Reibungsscheibe auf der

Centrifugenachse die Geschwindigkeit allmählich gesteigert werden kann.

Zum Trocknen der Wäsche hat die Maschinenfabrik Germania

in Chemnitz einen sogen. Schiebertrockenapparat

ausgestellt. In einem durch ein am Boden befindliches Heizrohrsystem E (Fig. 10

Taf. 5) erwärmten Räume befinden sich eine Anzahl Rahmen w, welche Latten s zum Aufhängen der

Wäschestücke besitzen. Diese Rahmen laufen mit Rollen r

auf den Schienen n und können an dem Handgriffe h leicht ausgezogen werden, um ein bequemes Aufhängen

der feuchten Wäsche bezieh. das Abnehmen der getrockneten zu ermöglichen. Um einen

schnellen Luftwechsel und daher rasche Trocknung herbeizuführen, wird die gesättigte

feuchte Luft durch ein Gebläse abgezogen. Ein Rahmen hat eine Länge von 2m,2 und eine Breite von 0m,35 und vermag bis 45k Wäsche täglich zu trocknen.

O. Schimmel und Comp. in Chemnitz (* D. R. P. Kl. 82 Nr.

928 vom 4. Juli 1877 und Nr. 17553 vom 24. Juli 1881) haben eine Wäschetrockenmaschine ausgestellt, welche gegenüber den

besprochenen Apparaten und groſsen erwärmten Trockenböden namentlich den Vorzug

besitzt, daſs die bedienenden Personen durch die Hitze nicht belästigt werden. In

einem groſsen, 7m langen, 2m breiten und 2m,5 hohen eisernen Gehäuse a (Fig. 12

Taf. 5) laufen an beiden Seiten die mit Ausschnitten versehenen Gelenkketten b. In die Ausschnitte werden die mit den Wäschestücken

behängten Stäbe c gelegt und mittels der Ketten durch

die Maschine geführt, bis sie am Ende derselben in den Kasten g fallen. Die Erwärmung geschieht durch ein

Rippenheizrohrsystem d, unter welches von auſsen immer

frische Luft zuströmt, aber durch Deckplatten gezwungen wird, ihren Weg zwischen den

Rippen der Rohre zu nehmen. Die feuchte Luft zieht oben durch die Röhren h ab, was durch einen aufgesetzten Wolpert'schen Sauger unterstützt wird. Die Oeffnungen

an den Stirnwänden des Gehäuses bei der Aufgabe und Abnahme sind durch entlastete

Schieber e und f

verschlieſsbar. Die Längswände sind mit verglasten Oeffnungen k versehen, um dem Lichte Zutritt zu der zu trocknenden

Wäsche zu gestatten, da sonst bei Abschluſs desselben leicht eine gelbliche Färbung

der Wäsche sich bemerkbar macht. Die Ketten b werden

durch Schneckenräder angetrieben und ihre Geschwindigkeit ist durch Stufenscheiben

leicht zu regeln. Die Temperatur im Trockenkasten soll 40° betragen und ist dabei

die Leistung einer Maschine der genannten Gröſse bis 1000k im Tage.

In den Waschanstalten werden für das Mangeln der Wäsche

fast ausschlieſslich Kastenmangeln verwendet und sind solche auch in einigen

Ausführungen ausgestellt, welche indessen nichts Neues aufweisen. Die Mangel von Prasser ist in D. p. J.

1879 232 * 89 beschrieben.

Bei dem Fertigmachen der Wäsche, dem Plätten oder Bügeln, können Maschinen nur in so

weit mit Erfolg benutzt werden, als es sich um glatte Wäschestücke, wie Bettlaken,

Tücher u. dgl., handelt. Die für solche Wäschestücke ausgestellte Bügelmaschine von J. Haag

in Augsburg zeigt sich als eine Muldenwalzenpresse (vgl. Geſsner 1878 230 * 400). In der mit Dampf

geheizten, festgelagerten Hohlmulde M (Fig. 11

Taf. 5) dreht sich die des besseren Mitnehmens der Wäschestücke wegen mit Filz

überzogene Walze W. Diese erhält ihren Antrieb von der

Riemenscheibe R aus unter Vermittelung von Zahnrädern

und ist in den Armen H gelagert, welche durch das

Gewicht G die Walze fest in die Mulde pressen. Das

Ausheben und Einstellen der Walze W erfolgt durch die

auf der Welle w sitzenden Curvenscheiben k, die durch ein Handrad h

und Schneckenräder bewegt werden und welche unter die Arme H greifen. Beim Einführen der durch die Stabreihe t zur Erhaltung gleichmäſsiger Spannung und Führung gezogenen Wäschestücke

zwischen Walze und Mulde wird durch das am Hebel n

befestigte Trittbrett b die drehbare Leiste A zurückgedrückt. Das Gegengewicht g am Hebel n bewirkt das

Andrücken der Leiste A an die Walze W. Die Mulde ist mit polirtem Messingbleche

ausgelegt.

Ganz ähnlich ist auch die Bügelmaschine der Maschinenfabrik

Germania, nur daſs hier die Walze durch an den Zapfen derselben hängende

direkt belastete Führungsstangen den nöthigen Druck erhält.

Tafeln