| Titel: | Neuere Apparate zum Bleichen und Färben. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 88 |

| Download: | XML |

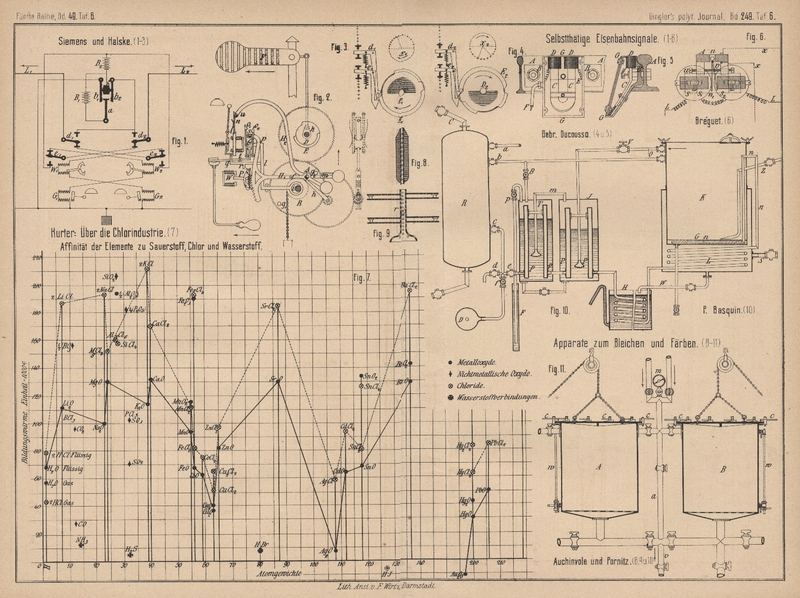

Neuere Apparate zum Bleichen und

Färben.

Patentklasse 8. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 6.

Neuere Apparate zum Bleichen und Färben.

Das Bleichen, Färben und Trocknen von Cops, Strähnen und

Stückwaaren aus Baumwolle, Wolle, Flachs, Jute oder Seide wollen J. Auchinvole in Glasgow und U.

Pornitz in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 21388 vom 4. Juni 1882) in einem

Vacuumapparate unter Benutzung von direktem Dampfe und heiſser Luft ausführen.

Die zu bleichende oder zu färbende Waare wird in mit Flüssigkeitsstandrohre w (Fig. 11

Taf. 6) versehene Behälter A und B gelegt, welche durch Zweigröhren mit dem ein

Manometer m tragenden Rohre a verbunden sind. Der Verschluſs der Behälter erfolgt durch kleine

Handhebel c, welche sich in Bolzen drehen und auf

schiefen Ebenen bewegen, wodurch die Deckel fest auf den Spurkranz aufgedrückt

werden.

Stückwaaren u. dgl. werden in Kästen mit durchlöcherten Wandungen in den Behälter A eingesetzt, Cops mittels einer Röhre r (Fig. 9),

welche mit Löchern versehen ist und auf die mehrere durch Füſse verbundene

Plattenpaare, ebenfalls mit Löchern versehen, gesteckt werden. Zwischen je zwei

Plattenpaaren wird das zu behandelnde Material gelegt. Diese Plattenpaare werden

angewendet, um einestheils nicht zu viel Cops auf einander liegen zu lassen,

anderentheils um den Flüssigkeiten leichteren Zutritt zu den zu bleichenden Cops zu

gestatten. Auſserdem werden die Hülsen der Cops mit kleinen Löchern versehen, um das

Eindringen der Flüssigkeit leichter zu bewerkstelligen (Fig. 8). Die

Hülsen selbst können aus Zeug oder Papier bestehen, welches mit Gelatine und

Kaliumdichromat behandelt ist.

Ist der Behälter A (Fig. 11)

entsprechend gefüllt, so saugt man mittels einer Luftpumpe durch Rohr v die Luft ab; dann läſst man die Flüssigkeiten, welche

das zu behandelnde Material verlangt, in den Apparat A

eintreten und nimmt gleichzeitig in diesem Apparate die Mischung von mehreren

Flüssigkeiten vor, welche auf einmal auf das Material einwirken sollen. Ist es

nöthig, das Material vor dem Imprägniren mit Farbstoffen zu dämpfen, so geschieht

dies durch Einlassen von direktem Dampfe. Nach Einwirkung aller Flotten und kaltem sowie

heiſsem Spülwasser wird heiſse Luft hindurchgetrieben, welche die behandelte Waare

schnell trocknet. – Um Wollgarn zu bleichen, läſst man Schwefligsäuregas in den

Behälter eintreten und saugt den Ueberschuſs nach vollendeter Einwirkung wieder

ab.

Zum Färben von Cops und anderen dichten Stoffen, welche wässerige Farblösungen schwer

aufnehmen, werden die Farbstoffe in Methylalkohol gelöst, welcher leicht in die

dichtesten Fasern eindringt. Bei nicht zu dichten Stoffen, welche jedoch eine

wässerige Farbflüssigkeit nicht leicht annehmen, läſst sich mit Erfolg eine Mischung

von Methylalkohol anwenden. Zur Wiedergewinnung des Alkoholes dient der Apparat B, aus welchem man die Luft entfernt.

Textabbildung Bd. 249, S. 89

Zum Bleichen und Färben der Baumwolle bringt H. Anthoni in Paris (* D. R. P. Nr. 21573 vom 13. Juni

1882) dieselbe in cylindrischen Behältern C, deren

Wandungen durchlöchert sind, durch Mannloch b in den

luftdicht verschlieſsbaren Kessel aa. Zwischen die

Doppel Wandungen af desselben leitet man von g aus Dampf ein, während unter dem Siebboden d ein ebenfalls zur Heizung des Kessels A dienendes Schlangenrohr h liegt. Nachdem der Kessel geschlossen ist, läſst man durch Rohr p die betreffende Wasch-, Bleich- oder Farbflüssigkeit

eintreten; dieselbe durchdringt die Gespinnstfaser in den Töpfen C und wird nach gehöriger Einwirkung durch k wieder abgelassen. Um die in der Baumwolle noch

befindlichen flüssigen Stoffe bei hoher Temperatur auf die Faser einwirken zu

lassen, läſst man durch Schlangenrohr i Dampf

einströmen. Hierauf kann man wiederholt durch p

frisches Wasser ein- und durch k ablassen, bis die

Baumwolle genügend ausgewaschen ist. Zwischen Druckwalzen kann man dann, wenn die

Baumwolle bereits in Bandform gebracht ist, dieselbe noch einmal mit Wasser spülen

und dann vollständig auspressen.

P. Basquin in Church, England (* D. R. P. Nr. 21137 vom

25. April 1882) will zum Bleichen von aufgeklotzten,

gefärbten oder gedruckten Geweben oder Faserstoffen gepreſste oder

verdünnte atmosphärische Luft, Sauerstoff, Chlor und sonstige Gase bei beliebiger

Temperatur anwenden. Die Stoffe werden in einem luftdichten Kessel erhitzt, aus

welchem man die Luft absaugt, um trockene Luft wieder eintreten zu lassen, welche

beladen mit Wasserdampf oder sonstigen flüchtigen Bestandtheilen durch Wasser

hindurchgeleitet wird.

Das geschlossene Gefäſs K (Fig. 10

Taf. 6) hat einen Mantel und eine untere Abtheilung L,

in welche durch Rohr S Dampf eingelassen werden kann,

während das Condensationswasser durch Rohr W in den

Kasten H flieſst. Die verwendeten Gase können entweder

von der Luftpumpe D, oder vom Behälter R aus in das Gefäſs K

gepreſst werden. Wenn die Hähne d und c geschlossen, e und f geöffnet werden, so gehen die gepreſsten Gase durch

flache Kästen P, dann durch Rohrschlangen im Kasten H und Abtheilung Z,

schlieſslich durch Rohr n unter den Siebboden G. Die durch das mit Ventil V versehene Rohr O entweichenden Gase und

Dämpfe treten in den Behälter J, dann durch Rohr m nach T und entweichen

schlieſslich durch das Rohr p, welches in ein langes,

mit Glycerin o. dgl. gefülltes Gefäſs F eintaucht. Die

luftdichten Behälter J und T enthalten Wasser o. dgl., um die Wärme der aus dem Gefäſse K entweichenden Dämpfe auf die durch die Kästen P gehenden Gase zu übertragen. Durch Rohr Z kann man Wasser oder andere Flüssigkeiten einführen,

so daſs dieselben auf ein Sandbett oder einen Schwamm, welche auf dem Siebboden G liegen, geleitet werden; die durch das Siebrohr n eingepreſste Luft mischt sich mit den flüchtigen

Producten, welche von dem Siebboden bez. dem darauf befindlichen Sandbette oder

Schwämme emporsteigen. Durch ein am Boden des Gefäſses K mündendes Rohr kann die Verbindung der äuſseren Atmosphäre hergestellt

werden.

Man kann die Lupfpumpe benutzen, um die Luft, das Gas oder den Dampf direkt aus dem

Gefäſse K in die Pumpe zu saugen und sie dann nachher

in Behälter T zu pressen; in diesem Falle verbindet man

das Saugrohr der Pumpe mit dem Gefäſse K, während das

Austrittsrohr, anstatt mit den flachen Kästen P in

Verbindung zu stehen, die gepreſsten Gase an das in den Behälter T tauchende Rohr B

abgibt.

Um die Gasströme, welche entweder aus den flachen Kästen P und der Schlange im Kasten H, oder nur aus

den Kästen durch die Pumpe herausgesaugt worden sind, direkt in das Gefäſs H oder in die in der Abtheilung L befindliche Schlange zu pressen, wird Behälter R als Condensator verwendet, indem durch Rohr C Dampf eingeführt, dann durch Rohr a Wasser

eingelassen wird, um ein Vacuum zu erzeugen. Sind dann alle Hähne auſser bei B und b geschlossen und

ist das Ventil V offen, so steht der Behälter T mit R in Verbindung und

es findet eine Ansaugung statt von J nach T und von K nach J.

Tafeln