| Titel: | Neuerung am A. Groh und W. Rath'schen Lufthammer. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 106 |

| Download: | XML |

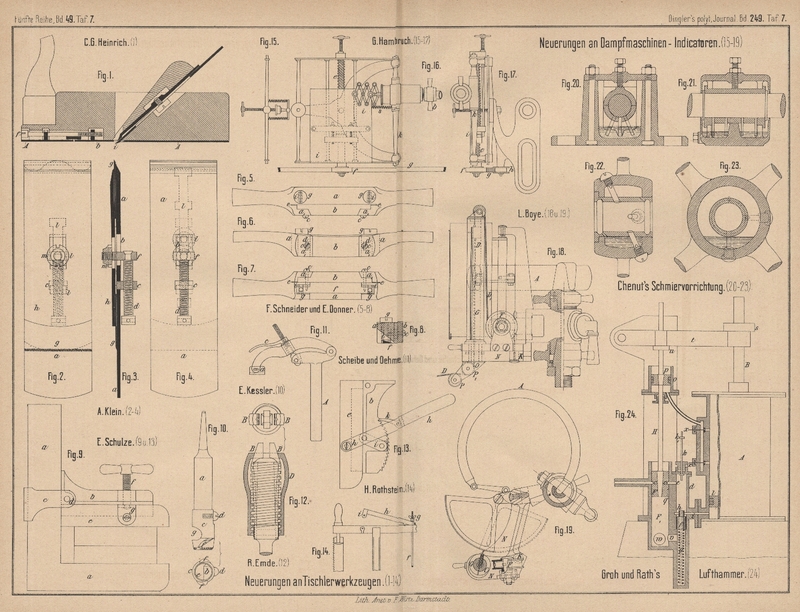

Neuerung am A. Groh und W. Rath'schen Lufthammer.

Mit Abbildung auf Tafel 7.

Neuerung am Groh und Rath'schen Lufthammer.

Die bereits in D. p. J. 1883 248 * 154 beschriebene Steuerung für Hämmer, welche durch Dampf oder

Preſsluft getrieben werden, ist von A. Groh und W. Rath in Plettenburg (D. R. P. Kl. 49 Zusatz Nr.

20951 vom 27. Juni 1882) in folgender Weise abgeändert. Der Dampf bezieh. die

Preſsluft tritt aus dem Leitungsrohre durch die in den Steuerkolben F (Fig. 24

Taf. 7) eingedrehte Nuth c und den Kanal e in einen Cylinder d.

Hier überwindet die Preſsluft den Druck der Feder g und

drängt den Kolben f nach unten, so daſs die Ringnuth

h frei wird, die Preſsluft durch den Kanal i unter den Kolben l des

Hammercylinders A tritt und diesen hebt. Der Kolben

spannt hierbei eine auf ihm liegende Feder und hebt die Hammerstange B sammt dem Stellringe s.

Ventile x stellen eine Verbindung zwischen dem

Hammercylinder A und einem kleinen Cylinder o her, in welchem der Kolben p der Steuerkolbenstange H arbeitet. Der

Kolben p wird, sobald der Hammerkolben l bei seinem Aufgange die Oeffnung des betreffenden

Ventiles überschreitet, gehoben.

Beim Aufgange des Kolbens p wird durch die Steuerstange

H auch der Steuerkolben F nach oben gezogen, bis die kleine, die Rundung des Steuercylinders F1 unterbrechende,

angefeilte, flache Stelle q vor den Kanal e tritt. Dann entweicht der über dem Kolben f befindliche Druck und die Feder g schnellt empor, worauf die Luft oder der Dampf unter

dem Hammerkolben l durch die Kanäle t, v und w entweichen

kann; der Hammer wird nun durch die Federspannung und das eigene Gewicht nach unten

getrieben. Der Stellring s drückt beim Niedergange den

Hebel t und durch den Ring u auch den Kolben F so weit herunter, daſs

der in den Kolben eingedrehte Ring c wieder vor dem

Einlaſsrohre und dem Kanäle e steht, worauf das Spiel

sich wiederholt.

Soll der Hammer, welcher auf die oben beschriebene Weise 10 Schläge in der Sekunde

machen kann, langsamer schlagen oder angehalten werden, so wird der durch die

Stopfbüchse geführte Stift k heruntergedrückt, bis sein

oberer Ring k1 auf der

Stopfbüchse aufsitzt; er verhindert in dieser Stellung den Kolben f, emporzugehen und den Weg i frei zu machen; der Hammer bleibt oben stehen. Durch Auf- und Abbewegen

des Stiftes k läſst sich auch die Anzahl der Schläge

reguliren, so daſs dieselbe ganz nach dem Willen des Arbeiters erfolgt.

Der ringförmige Raum h hat den Zweck, die Feder g zu entlasten, da derselbe verhindert, daſs der Kolben

f durch die aus i

austretende Luft (oder Dampf) bei seinem Aufgange nach der entgegengesetzten Seite

von i gedrängt wird, wodurch die Arbeit der Feder wegen

der entstehenden Reibung sehr erschwert, vielleicht unmöglich gemacht würde.

Die Bewegung des Stiftes k und die Auſserbetriebsetzung

der Ventile x wird durch Hebel bewirkt, welche von

einer dem Arbeiter bequem zugänglichen Stelle aus bewegt werden können.

Tafeln