| Titel: | Neuerungen an Tischlerwerkzeugen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 107 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Tischlerwerkzeugen.

Patentklasse 38. Mit Abbildungen im Texte und auf

Tafel 7.

Neuerungen an Tischlerwerkzeugen.

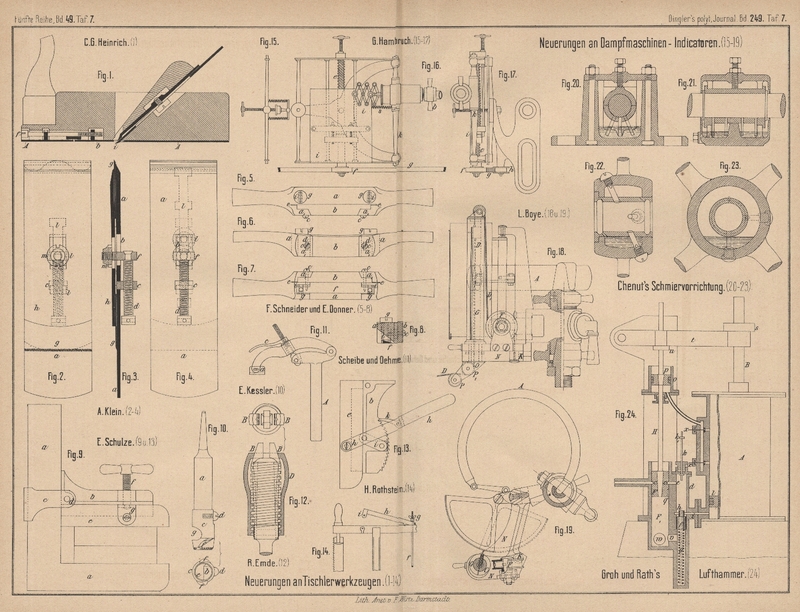

Durch die Abnutzung der Sohle der gewöhnlichen Hobelkästen wird die Messerspalte allmählich breiter, wodurch ein

ungenaues Arbeiten des Messers entsteht. Um das zur Vermeidung dieses Uebelstandes

gebräuchliche umständliche Ansetzen dünner Holzblättchen zu umgehen, schlägt C. G. Heinrich in Riesa (* D. R. P. Nr. 20709 vom 30.

Juni 1882) die in Fig.

1 Taf. 7 dargestellte Anordnung vor. Die Sohl platte A ist aus Eisen oder Stahl gebildet und in dem

Holzkörper entsprechend eingelassen. Eine Platte b ist

in A derart verschiebbar, daſs durch eine Drehung der

Schraubenspindel f der Messerspalt i verändert wird.

Eine zweckmäſsige Anordnung eines doppelten Hobeleisens

hat A. Klein in Remscheid (* D. R. P. Nr. 19035 vom 11.

Oktober 1881) angegeben. Es wird damit bezweckt: eine sichere Längsverschiebung und

Einstellung des Eisens ohne Stoſs oder Schlag gegen dasselbe bezieh. den Kasten und

ferner die Vereinigung je eines Schlicht- und Zahnhobeleisens oder je eines Schropp-

und Doppel-S-Hobeleisens an einem Blatte bei möglichst weit gehender Ausnutzung

desselben. Die Längs Verschiebung des Eisens g (Fig.

2 bis 4 Taf. 7),

welches in bekannter Weise zwischen den Deckeln a und

h geführt wird, geschieht mittels der Stellschraube

d; diese findet ihre Mutter in der Nuſs c der Deckplatte a,

während sie am vorderen Ende einen Schieber f aufnimmt,

welcher genau im Schlitze b der Platte a sowie in die des Eisens g und der Platte h paſst; den Zusammenhang

dieser Theile sichert die Mutter m. Während die

Schlitze in den Platten a und h genau der Schieberbreite f entsprechen, ist

der Messerschlitz enger; dagegen passen Aussparungen l

genau auf den Schieberquerschnitt. Faſst der Schieber f

demnach in eine dieser Aussparungen l, so wird das

Eisen bei einer Verdrehung der Schraube d mitgenommen.

Die Länge des Messerschlitzes zwischen je zwei dieser Aussparungen entspricht der

Länge einer vollen Durchschiebung der Schraube d

bezieh. des Schiebers f im Schlitze b. Ist nun das Hobeleisen so weit abgeschliffen, daſs

eine solche Durchschiebung stattgefunden hat, so wird die folgende Aussparung über

den Schieber f gebracht und das Eisen kann abermals

entsprechend der Länge zwischen zwei dieser Aussparungen durch allmähliches

Schleifen abgenutzt werden.

Soll die zweite Schneidkante des Hobeleisens zur Wirkung gebracht werden, so ist die

Schraubenmutter m so weit zu lösen, daſs eine Drehung

des Eisens um diese Schraube ermöglicht wird. In diesem Falle ist das Eisen entweder

an beiden Enden als Schlicht- und Zahnhobel-, oder als Schropp- und

Doppel-S-Hobelmesser ausgebildet.

Einen leichteren Gang und eine gröſsere Leistungsfähigkeit des Hobels glaubt W. Groſsmann

in Pforzheim (* D. R. P. Nr. 21215 vom 18. Juli 1882) durch eine winkelförmige Gestaltung der Schneide zu erreichen, so

daſs also dieselbe zur Horizontalen keilförmig wirkt. Der Schnitt wird erzielt,

indem das Eisen entweder wie das bisherige unter 45° geneigt in den Hobel eingepaſst

wird mit Schlifffläche auf der hinteren Seite des Eisens, oder geneigt nach ganz

kleinem Winkel mit Schlifffläche auf der vorderen Seite; bei beiden kann die Spitze

des Winkels scharf oder abgerundet sein.

Die Textfigur zeigt bei A ein solches Hobelmesser unter

45° geneigt mit der Schlifffläche auf der hinteren Seite, bei B ein solches unter ganz kleinem Winkel geneigt mit

Schlifffläche auf der vorderen Seite. Unter a bis c sind verschiedene Stellungen solcher Eisen

verzeichnet; d deutet ein Eisen in gebrochener Linie

an, welches gleichfalls einen keilförmigen Schnitt hervorbringen soll.

Textabbildung Bd. 249, S. 109

Fig.

5 bis 8 Taf. 7

stellen einen Ziehhobel von F.

Schneider und E. Bonner in Dresden (* D. R. P.

Nr. 21045 vom 22. Juli 1882) dar. Während die bisherigen Ziehhobel einfach aus einem

mit Griffen versehenen, unten schräg ausgearbeiteten Holzgestelle und dem Eisen

bestehen, welches mit rechtwinklig umgebogenen Spitzen in das Gestell geschlagen

wird, ist die Verbindung hier verstellbar angeordnet, um beim allmählichen

Abschleifen des Eisens die Entfernung zwischen Schneide und vorderem Holzauflager

immer auf gleicher Gröſse halten zu können, a ist das

mit zwei Griffen versehene Holzgestell, in welches das vordere Auflager b mittels Nuth und Feder eingeschoben und, mittels

Schrauben c fixirt wird; letztere gehen durch Schlitze

d der Federn des Stückes b, so daſs sich dieses leicht durch einen auf die obere oder untere Kante

geführten Schlag verstellen läſst. Die Nuthen des Gestelles a sind mit längeren Einschnitten e versehen,

um die Backen a1

elastisch zu machen und dadurch ein leichteres und festeres Anziehen der Schrauben

c zu ermöglichen. Das Messer f wird an dem Gestelle a

durch Schraubenstifte g befestigt, welche durch

Schlitze i des Gestelles reichen und so ein leichtes

Verstellen des Messers f gestatten. Auch dienen diese

Schraubenstifte g beim Schleifen des Messers als

Handgriffe.

Ein von E. Keſsler in Strieſsen bei Dresden (* D. R. P.

Nr. 19 700 vom 28. April 1882) angegebener Holzbohrer

ist in Fig. 10

Taf. 7 dargestellt. Derselbe besteht aus dem cylindrischen Kernstücke a mit einseitig angefeilter Faconschneide b und einer auf das Kernstück geschobenen, mit einer

Schraube d festgehaltenen Führungshülse c, an welcher sich eine kreisrunde Führungsschneide e und über derselben zwei sich gegenüber stehende

Faconschneiden f, sowie eine Durchgangsöffnung g für die von der Schneide des Kernstückes abgenommenen

Späne befinden. Bei gröſseren Bohrern wird auch noch die Führungsschneide seitlich

gezahnt. Letztere muſs den Faconschneiden des Kernstückes stets vorstehen, damit sie

sich zuerst in das Holz eindrückt und eine Führung für die Faconschneide abgibt.

Die in D. p. J. 1882 243 * 289 dargestellte Vorrichtung

zur Festhaltung des Bohrers in der Brustleier von R. Emde in Garschagen hat eine Abänderung erfahren (*

D. R. P. Zusatz Nr. 20181 vom 20. Mai 1882), welche in Fig. 12

Taf. 7 veranschaulicht ist. Das Zusammenpressen der Klammern B geschieht hier, an Stelle einer quer durchgehenden Schraube, mittels

eines übergeschobenen, keilförmig wirkenden Muffes D

statt. Die Einspannung und Lösung ist also einfacher und schneller; auch werden

durch diese Vorrichtung sowohl runde, als vierkantige und flache Bohrer gleich

sicher und fest eingespannt.

E. Rothstein in Marburg a. L. (* D. R. P. Nr. 20374 vom

19. März 1882) bringt Spiralfedern in den Griffen von

Sägen an, um den Stoſs am Ende des Hubes

aufzufangen und abzuschwächen. Die Federn liegen zwischen einem Ansätze des

Sägeblattes und des Heftes. Die Anspannung des Blattes an einer gewöhnlichen Klobsäge geschieht mittels eines doppelarmigen Hebels

h (Fig. 14

Taf. 7), welcher an einem Ende mit dem Spanndrahte f

verbunden ist. Wird der Hebel um seinen Drehpunkt niedergedrückt und mittels eines

Schnappers i an dem Sägegestelle befestigt, so ist die

Säge je nach der Stellung der Mutter g mehr oder

weniger stark angespannt.

Bei der in Fig. 9 Taf.

7 dargestellten Schraubzwinge von E. Schulze in Magdeburg (* D. R. P. Nr. 18833 vom 29.

Januar 1882) gleitet auf dem längeren Schenkel des hölzernen Winkels a eine Schelle c, an

weiche gelenkig mittels eines Bolzens d das Stück b angeschlossen ist. An der unteren Seite dieses

Stückes b ist eine Leiste e durch eine Schelle g befestigt, durch deren

Schraube f die Leiste gehoben und gesenkt wird. Beide

Stücke g und e sind durch

Feder und Nuth an einer Verdrehung gegen einander gehindert. Der Gebrauch dieser

Zwinge ist nun derart, daſs das Stück b auf das

einzuspannende Holz o. dgl. niedergelassen und dieses dann durch Andrehen der

Schraube f völlig festgeklemmt werden kann, indem

hierbei durch eine kleine Verdrehung von b um den

Bolzen d die Schelle c

fest gegen den Winkel a gepreſst wird.

Eine zweite Construction ist in Fig. 13

Taf. 7 dargestellt. Hier wird statt der Schraube f ein

Kniehebel angewendet, dessen längerer Hebelarm h eine

Gabel bildet, welche mittels Holzschrauben an den Seiten der Leiste e drehbar befestigt ist. Die beiden Schienen i sind an dem Winkel b

drehbar befestigt, während ihre anderen Enden an den Gabelhebel h angeschlossen sind. Auf der oberen kreisförmig

gestalteten Seite des Winkels befinden sich Sperrzähne, in welche eine Klinke k greift. Ein Herüberdrücken des Kniehebels genügt, um

die Schelle und das Arbeitstück festzudrücken.

Zum Schlusse sei noch ein Bankhaken für Hobelbänke von

Scheibe und Oehme in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 18

859 vom 8. Februar 1882) erwähnt. Der Bolzen A (Fig.

11 Taf. 7) wird in eines der auf der Hobelbank befindlichen Löcher je nach

Bedarf hoch oder niedrig eingestellt, während das Stück a auf das einzuspannende bezieh. festzuhaltende Holz gelegt wird. Dreht

man nun die Griffmutter c, so drückt sich der Schuh a mit seinen eingefeilten Zähnen fest, während sich der

Zapfen A gleichzeitig im Loche der Hobelbank

einklemmt.

Mg.

Tafeln