| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 111 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

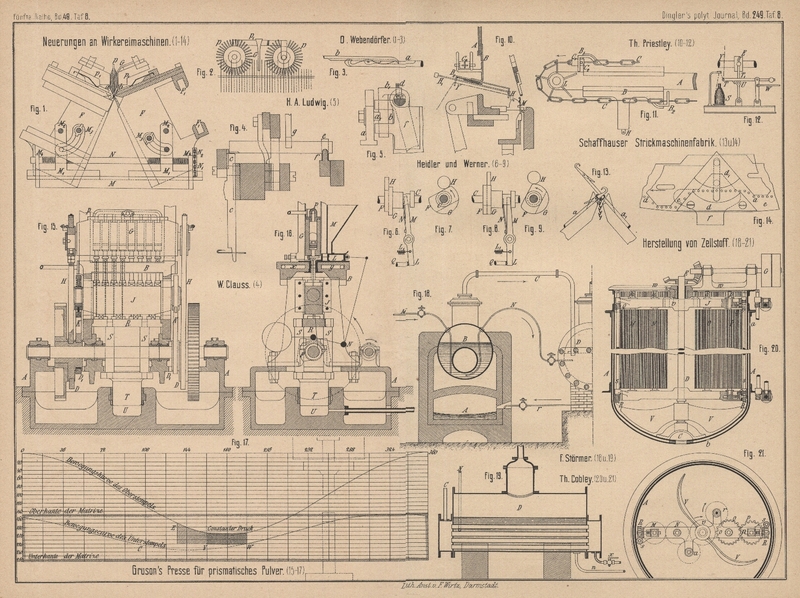

Mit Abbildungen auf Tafel 8.

(Patentklasse 28. Fortsetzung des Berichtes Bd.

247 S. 361.)

Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Eine neue Nadelanordnung für Kulirstühle zur Herstellung

schlauchförmiger geminderter Wirkwaare von O.

Webendörfer in Kappel bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 21008 vom 20. Oktober

1881) ist an dem unter Nr. 18031 patentirten und in diesem Journale 1882 246 * 217

beschriebenen Stuhle zu dem Zwecke angebracht worden, um mit diesem Stuhle

Ränderwaare arbeiten zu können. Die Gestelle F (Fig.

1 Taf. 8) der beiden Nadelreihen a und b hängen an beiden Seiten mit Zapfen M2 schwingend in den

Trägern M1, welche in

sicheren Führungen der Platte M gleiten können. An

jedem Stuhlende ist in die Lager M4 eine Schraubenspindel N mit rechts- und linksgängigem Gewinde eingelegt, für welche die Träger

M1 die

Schraubenmutter bilden; beide Spindeln sind durch Kettenräder N1 und Kette N2 mit einander

verbunden und können ganz gleichmäſsig gedreht werden, wobei die Träger M1 und Gestelle F aus einander rücken. Nach genügender Entfernung

derselben neigt man sie, indem sie um M schwingen, bis

ihre Nadeln a, b sich kreuzen, und stellt sie durch

Schrauben und Flügelmuttern M3 fest. In dieser gekreuzten Lage der Nadelreihen kann der Stuhl zunächst

mit denselben Elementarstücken: Platinen, Pressen, Fadenführer, Schlösser zur

Nadelbewegung u.s.w., welche er bisher enthielt, glatte Rundwaare arbeiten, wenn nur

die Nadelreihe der einen Seite unter den Platinen so lange stehen bleibt, bis

diejenige der andern Seite ihre Maschenreihe gebildet hat. Man kann ferner flache

Ränderwaare arbeiten, wenn man beide Nadelreihen (bei beweglichen Nadelbarren) oder

je die gegenüber liegenden Nadeln, wenn dieselben einzeln beweglich sind,

gleichzeitig hebt und senkt und auf die gekreuzten Nadeln durch das Kulirrad p den Garnfaden legen und zu Schleifen kuliren läſst

dabei kommen die bisher verwendeten, auf den Nadelbetten liegenden Kulirplatinen in

Wegfall. Da der Fadenführer G immer vor dem Kulirrade

p hergehen und den Faden auf die Nadeln legen muſs,

so sind, wie Fig. 2 Taf.

8 zeigt, zwei dergleichen Räder angebracht und der Führer G hängt zwischen denselben; der ganze Apparet wird von Armen p1 getragen und mit den

auf jeder Seite in F1

laufenden Schlössern verschoben. Die dem früheren Stuhle angehörenden Minderapparate

sind beibehalten worden zur Minderung der Ränderwaare und, um auch Zungennadeln

verwenden und sie mit den gewöhnlichen Decknadeln bearbeiten zu können, ist den

Zungennadeln hinter der Zunge im Schafte eine Rinne oder Zschasche a (Fig. 3)

eingefräst worden, in welche die Spitze der Decknadel b

eingelegt werden kann, so daſs ohne Schwierigkeit die Masche von der Zungennadel auf

die Decknadel sich überschieben läſst.

Auſser dieser Nadelanordnung hat O. Webendörfer für

seine regulär und rund geschlossen arbeitenden Wirkstühle noch die Vorrichtungen zum

mechanischen Betriebe, selbstthätigen Façonniren und Aufwinden der fertigen Waare

mit angegeben.

Die Schwingenanordnung am Kulirwirkstuhle von W. R. Clauſs in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 21840 vom 16.

August 1882) zeigt die bereits im Cotton-Wirkstuhle vorhandene Eigentümlichkeit,

daſs die Platine c (Fig. 4 Taf.

8) nicht fest mit der Schwinge verbunden, ist, sondern letztere entweder nur stumpf

auf ersterer liegt, oder sie mit einer eingefrästen Nuth am oberen Rande leicht

umfaſst. Das Röſschen g wirkt an dem kurzen Hebelarme

ge und senkt die Platinen bei gleicher Keilhöhe

viel tiefer, als wenn es direkt auf sie drückt, ein Vortheil, welcher bei Umänderung

des Clauſs'schen Stuhles in einen Ränderstuhl benutzt

worden ist. Als Drehachse dient den Schwingen nur die abgerundete Kante der Schiene

f.

Stellvorrichtungen am Paget-Wirkstuhle von H. A. Ludwig in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 21425 vom 27.

Juni 1882). Zur Veränderung der Maschenlänge ist am Pagetstuhle die Verstellung der

Traverse a (Fig. 5 Taf.

8) nöthig, an welcher das Röſschen und neuerdings auch das Mühleisen des Stuhles

hängt. Diese Traverse a wird auf jeder Stuhlseite durch

das Zwischenstück a1

mit einem Bolzen b verbunden, welcher mit dem

rechtwinklig abstehenden Arme b1 und der Schraube d

auf die Fläche einer Welle e sich aufstemmt. Liegt der

Stützpunkt von d seitlich von der Mitte dieser Fläche,

so wird er beim Wenden der Welle e etwas gehoben oder

gesenkt und bei entsprechender Gröſse der Fläche bezieh. Stärke der Welle e ist die Verstellung, welche hiermit gleichzeitig auch

das Röſschen und Mühleisen erfährt, groſs genug für die gewünschten Aenderungen der

Maschengröſsen. Der mit der Welle e verbundene Hebelarm

f reicht von der Seite des Stuhles weit herab und

wird an einem Gradbogen verstellt, oder er trägt eine bogenförmige Zahnstange,

welche gegen einen am Stuhlgestelle befestigten Zahn verrückt werden kann.

Die mit verschieden hohen Schraubenköpfen besetzte Mustertrommel, welche in

Wirkmaschinen als Regulator für die Ein- und Ausrückung verschiedener Fadenführer

bei Herstellung von Ringelwaare verwendet wird, hat H. A.

Ludwig als offene hohle Trommel verwendet und sowohl inwendig, wie

auswendig mit Reihen von Schraubenköpfen versehen. Die auf der Auſsenseite des

Cylinders stehenden Reihen wirken auf den mit dem Fadenführer-Mitnehmer verbundenen

Hebel, welcher auf seinem Drehbolzen verschoben und über irgend einer dieser Reihen

festgestellt werden kann. Es sind demnach so viele verschiedene Ringelmuster zu

arbeiten, wie die Trommel auſsen Reihen von Schraubenköpfen enthält. Die im Inneren

der Trommel stehenden Erhöhungen wirken auf einen zweiten Hebel, welcher mit der zur

Bewegung der Mustertrommel dienenden Klinke in Verbindung steht und dieselbe

ausrückt, wenn erstere nicht gedreht werden soll, auch den Ausgleich zwischen der

Reihenzahl des Musters und Zähnezahl des Trommelrades bewirkt.

Neuerung am Zählapparate zur Herstellung ein- und

vielreihiger Ringelwaare von Heidler und

Werner in Siegmar bei Chemnitz (* D. R. P. Nr. 20893 vom 24. Mai 1882). Das

Zählrad eines Wirkstuhles mit den an seiner Stirnseite vorstehenden Reihen von

Schraubenköpfen befindet sich oft innerhalb des Stuhlgestelles und drückt da direkt

mit den Erhöhungen und einem Zwischenhebel das Excenter zur Seite, welches die

Klinke zu seinem Betriebe bewegt. Die Verschiebung des Excenters erfolgt also nur

während der Drehung des Zählrades um einen Zahn und, da diese Drehung doch eine

gewisse Kraft erfordert, so liegt die Hebelrolle mit starkem Drucke auf dem

Excenter, während sich dasselbe verschiebt. Hierdurch entsteht viel Reibung, die

Excenter sind schwer zu bewegen und die Schraubenköpfe des Zählrades werden sehr

stark abgenutzt. Heidler und Werner haben nun zunächst

das Rad an die Auſsenwand der Maschine gebracht und können ihm nun einen gröſseren

Durchmesser, folglich auch gröſseren Musterumfang als bisher geben; sie haben aber

auch für die Excenterverschiebung behufs Ein- und Ausrückung der Klinke des

Musterrades folgende sinnreiche Anordnung getroffen. Die Antriebwelle C (Fig. 6 bis

9 Taf. 8) des Stuhles trägt zwei Hubscheiben F und G, von denen F zwei Flächen, ff aber nur eine Fläche enthält. Während einer Umdrehung

von C arbeitet der Stuhl zwei Maschenreihen- liegt

daher die Rolle H des Klinkhebels auf der Hubscheibe

F, so wird sie auch für jede Reihe einmal gehoben

und gesenkt, das Zählrad rückt also bei jeder Maschenreihe um einen Zahn fort. Liegt

aber die Rolle H auf G, so

wird sie nur einmal während zweier Reihen gehoben und gesenkt, also eine

Maschenreihe durch das Zählrad nicht mitgezählt. Behufs Verschiebung von ff unter

H drückt das Zählrad mit einem Schraubenkopfe den

Bolzen Q und den Hebel LM

bei L nach rechts; das andere Ende M dieses Hebels füllt aber die Nuth in der Excenternabe

nicht aus, sondern läſst in ihr noch Raum für eine Feder N; der Hebel schiebt deshalb auch, während er nach links schwingt, die

Excenter nicht fort, denn seine Schwingung erfolgt, während das Zählrad sich noch

dreht, während also die Rolle H noch von der Fläche auf

F (Fig. 7)

gedrückt wird und viel Reibung zwischen H und F entsteht; es wird vielmehr die Feder N gebogen und M schwingt

an N heran. Sobald jedoch die Rolle H bis auf den Kreisumfang der Excenter gehoben ist und

nun die letzteren leichter sich verschieben, weil der Klinkhebel nicht mehr

arbeitet, so kann die Kraft der Feder N die

Verschiebung der Hubscheiben G, F bewirken (Fig.

8 und 9). Beim

Zuge rückwärts ist die Feder L1 thätig, welche G zu

geeigneter Zeit wieder unter H herauszieht.

Einrichtung zur Herstellung von Ringelwaare am englischen

Rundwirkstuhle von J. Byfield in London, Ontario, Canada (* D. R. P. Nr. 21075 vom 1. Februar 1882). Da enge Rundköpfe nur

ein System der Maschenbildung erhalten können, so wird für dieselben ein Apparat

vorgeschlagen, welcher aus mehreren selbstthätig ausrückbaren Fadenführern, einer

Schere zum Abschneiden der nicht mehr arbeitenden Fäden, einer Klemmvorrichtung,

welche die freien Fadenenden festhält, einer rotirenden Bürste, welche die

Fadenenden an der Waarenfläche auf die Rückseite derselben drängt und einem

umfangreichen Zählapparate zur Regulirung der verschiedenen Bewegungen besteht.

Derjenige Führer, dessen Faden arbeiten soll, wird gesenkt, damit er den letzteren

unter den Haken der Nadeln an dieselben abgibt, und die unthätigen Führer sind über

die Nadeln empor gehoben.

Vorrichtungen an flachen mechanischen Kettenstühlen zur

Herstellung von Schuſskettenwaare von Th.

Priestley in Bradford (* D. R. P. Nr. 22425 vom 2. April 1882). An den

Kettenwirkstühlen kann man einen zwischen Wirk- und Webwaare mitten inne liegenden

Stoff arbeiten, wenn man in die Maschenreihen der Kettenfäden je einen Schuſsfaden

einführt, welcher rechtwinklig gegen die Maschenstäbchen liegt und von den

Platinenmaschen auf der Waarenrückseite festgehalten wird. An Handstühlen legt man

diesen Schuſsfaden mit der Hand unter die Nadelreihe und auf die abgehenden

Kettenfaden; für mechanische Kettenstühle gab Gottlob

Miltsch die in diesem Journale (1879 234 454)

erwähnte Schlagschützen-Vorrichtung an, mit welcher, wie im Webstuhle, ein

Schiffchen mit der Schuſsfadenspule quer unter der Nadelreihe hin geführt wird. Nach

der hier vorliegenden Anordnung wird jedoch wiederum, wie im Handstuhle, ein Faden

von einer feststehenden Spule eingelegt, aber die Maschine verrichtet dies

selbstthätig und es ist zugleich dafür Vorsorge getroffen, daſs beim Reiſsen des

Schuſsfadens der Stuhl still stehen bleibt. Der Fadenführer H (Fig. 10 und

11 Taf. 8) für den Schuſsfaden F wird mit

einem gewöhnlichen Gleitkästchen B längs einer Stange

A durch eine Kette C

in der Weise mit fortgenommen, daſs der Querstab C2 eines Kettengliedes C1 sich an die Gabel B1 anlegt. Die über

zwei Räder L gehende Kette wird stetig nach derselben

Richtung hin fortbewegt; wenn daher das Glied C1 am Rade L nach

abwärts läuft, so gleitet es aus der Gabel B1 heraus und der Führerkasten B bleibt stehen, bis C1 auf der anderen Seite wieder an die Gabel B2 sich anlegt und den

Schuſsfaden nach der entgegengesetzten Richtung mit fortnimmt. Im Allgemeinen steht

der Führer H weit ab von den Nadeln M; er trifft aber am Ende seines Weges mit H1 an eine schiefe

Ebene, welche ihn gegen die Nadelreihe hin schiebt. Behufs selbstthätiger Ausrückung

des Stuhles bei Fadenbruch trägt der von der Spule S

(Fig. 12) kommende Faden Y durch seine

Spannung einen Hebel T, welcher, wenn Y reiſst, auf den Stift U

fällt und vom schwingenden, durch Excenter E bewegten

Arme T1 mit fortgezogen

wird. Dabei zieht aber die Stange W den Riemenführer

des Stuhles von der Fest- auf die Losscheibe und rückt den Betrieb aus.

Vorrichtungen an McNary's Rundstrickmaschine zur Herstellung

von verdichteten oder Futterwaaren von J.

Landau in Berlin (* D. R. P. Nr. 22083 vom 28. Oktober 1881). Tuchartige

Stoffe zu Oberkleidern, vorherrschend Damenconfectionsstoffe, werden jetzt vielfach

auf Wirkmaschinen, namentlich auf Rundkulirstühlen als sogen.

„Rundstuhl-Futterwaare“ gearbeitet. Auch die groſse Rundstrickmaschine

von McNary, von welcher schon früher (vgl. 1880 236 118) angeführt wurde, daſs in ihre Waare zwischen die

Maschenstäbchen Futterfäden in der Arbeitsrichtung eingeführt werden, ist weiter

durch Anbringung dreier Kettenmaschinen, geeignete Bewegungsart derselben und durch

Anordnung einer selbstthätig ausrückbaren Presse dazu geeignet gemacht worden,

Waaren mit längeren, auf der Rückseite liegenden Platinenmaschen und mit sogen,

„blinden Legungen,“ also Doppelmaschen, herzustellen, so daſs eine

dickere Waare entsteht, in welcher eine feine glatte Maschenlage die Vorderseite und

eine nach dem Rauhen langhaarige Futterdecke die Rückseite bildet.

Auch der flache mechanische Kettenstuhl von McNary (1881

242 * 203) wird zur Lieferung von solchen Waaren

vorgerichtet; wie ihn der Berichterstatter vor wenig Tagen in Berlin in der

Maschinenfabrik von Löwe und Comp. sah, enthielt er bei

einer Breite von 260cm drei Kettenmaschinen, von

denen die eine, die mittlere, bestimmt war, einen Längsschuſsfaden zwischen je 2

Maschen Stäbchen einzuführen, und Waaren verschiedenster Art, dem Flanelle, dem

Militärtuche, den bunten Herrenkleider Stoffen, dem dicken Doublestoffe ähnlich,

waren auf ihm gearbeitet worden und zeigten, wie man seine überaus groſse

Leistungsfähigkeit (gegen 200 Reihen in der Minute) für die Tuchfabrikation

auszubeuten sich bemüht.

Der Ringelapparat für Strickmaschinen von F. Eile in Bautzen (* D. R. P. Nr. 21594 vom 29.

November 1881) unterscheidet sich dadurch von anderen Einrichtungen, welche

demselben Zwecke dienen, daſs er den Spulenständer mit den zwei abwechselnd zu

benutzenden Spulen nicht am Ende des Schlittenhubes plötzlich, sondern gleichzeitig

während der Schlittenbewegung stetig umdreht. Durch Räder und Schnurscheiben

überträgt die Kurbelwelle der Maschine ihre Drehung auf den Spulenhalter, so daſs

derselbe während eines Schlittenausschubes um 180° sich gedreht hat. Gleichzeitig

enthält die Maschine einen rotirenden Fadenführer mit zwei Oeffnungen, in deren

jeder ein Faden sich führt. Dieser Faden wird am Ende eines jeden Schlittenhubes

durch geeignete Stelleisen ebenfalls um 180° gedreht, so daſs bei gleichmäſsiger

Arbeit immer ein und derselbe Faden, der vorangehende, arbeitet. Soll nun ein

Wechsel hierin eintreten und der andere Faden arbeiten, so muſs der Arbeiter vor der

Vollendung des letzten Hubes durch einen Handhebel ein zweites Stelleisen einrücken,

welches den Führer um 180° dreht und nach welchem das gewöhnliche Stelleisen ihn

nochmals um 180° weiter wendet, so daſs nun der andere Faden der vorangehende und

thätige ist. Durch diesen Hebel wird gleichzeitig eine Kuppelung auf der Kurbelwelle

so verschoben, daſs letztere durch ein gröſseres Rad den Spulenhalter doppelt so

schnell, also während des letzten Schlittenhubes um 360° umdreht und somit die Fäden

von den Spulen nach dem Führer hin der Drehung des letzteren mit folgen und sich

nicht umschlingen.

Strickmaschine zur Herstellung von Jacquardfarbmustern

von Wilh. Weber und Otto

Floſs in Apolda (* D. R. P. Nr. 21375 vom 4. Juli 1882). Zu demselben

Zwecke, welchen die Einrichtung von Barfuſs (1883 247 364) erreicht, dient die eben genannte Maschine.

Während man an Handränderstühlen durch Kuliren mehrerer Fäden neben einander die

Farbstreifen auf beiden Seiten erhält, wird es in der Strickmaschine möglich,

einzelne Nadeln einer Seite nur mit besonderen Fäden zu belegen und sie vor dem

Schloſshube herabzudrücken, so daſs der allgemeine Arbeitsfaden sie nicht erreicht.

Das Schloſs hat die geeignete Einrichtung dafür, beide Nadelsorten schlieſslich bis

zum Abschlagen ihrer Maschen herabzuziehen, sie aber auch alle wieder zum Beginne

einer neuen Reihe gleichweit zu heben. Das Legen der Musterfäden und Bewegen der

Musternadeln abwärts erfolgt am Ende und Anfange des jeweiligen Schlittenhubes.

Die Strickmaschine von Nelson

und Couturat (vgl. 1880 236 120) hat nach einem

Zusatzpatente (*Nr. 20964 vom 21. Mai 1882) in ihren Regulirungsvorrichtungen Aenderungen dahin erfahren, daſs die vielfach mit

Nuthen versehene Trommel ersetzt ist durch Scheiben mit angesetzten Führungsarmen,

welche die Deckerschienen entsprechend dem Mindern verschieben, sowie dahin, daſs

für Ferse und Fuſsspitze eines Strumpfes nicht mehr Verstärkungsfäden dem

gewöhnlichen Arbeitsfaden zugeführt, sondern überhaupt zwei Fäden verwendet werden,

deren Führer die Maschine selbstthätig einrückt, so daſs der stärkere nur in der

Ferse und Fuſsspitze arbeitet und jeder von einem Arbeitstücke bis zum nächsten frei

hängen bleibt.

Zweitheiliger Mittelheber mit festem Untertheile für das

Schloſs der Lamb'schen Strickmaschine von der Schaffhauser Strickmaschinenfabrik in Schaff hausen (* D. R. P. Nr. 21412

vom 26. März 1882). Wenn an Strickmaschinen glatte Rundwaare recht dicht oder fest

gearbeitet wird, so nehmen die aufsteigenden Nadeln leicht die engen Maschen mit

empor und dieser Uebelstand ist bisher nur durch sehr starken Waarenabzug zu

verhindern gesucht worden. Wirksamer ist jedoch die Einrichtung, daſs die Nadeln a (Fig. 13

Taf. 8) der nicht arbeitenden Seite nicht tief unten in der Abschlagstellung stehen

bleiben, sondern etwas gehoben werden, um den arbeitenden Nadeln a1 als Kamm oder Rechen

zu dienen, welcher beim Aufsteigen derselben die Waare verhindert, sich mit empor zu

heben. Das

Mitteldreieck des Schlosses besteht zu dem Zwecke aus den beiden Stücken d und d1 (Fig. 14),

von denen das untere (d) auf der Schloſsplatte e befestigt ist, das obere (d1) aber durch die bekannte Schlitzführung

des Riegels f gehoben und gesenkt werden kann. Wenn die

Nadelreihe a nicht arbeitet, so hebt doch das Stück d diese Nadeln auf die in Fig. 13

gezeichnete Lage, in welcher sie einen Einschlieſskamm für die gegenüber stehenden

arbeitenden Nadeln a1

bilden. Am Hubende des Schlittens stöſst f in

gewöhnlicher Weise an die Seitenriegel der Maschine, wird verschoben und senkt dabei

das Stück d1 bis dicht

auf d herab, in welcher Lage beide Theile dann wie ein

gewöhnliches Mitteldreieck wirken.

Von Laue und Timäus in Löbtau-Dresden sind folgende drei

Neuerungen an Lamb'schen Strickmaschinen angegeben worden: Eine Einrichtung

zur selbstthätigen Aufwickelung der Waare (vgl. * D. R. P. Nr. 21171 vom 1.

December 1881) besteht darin, daſs unterhalb der Maschine aus der Waare eine

Schleife oder Falte gebildet wird, in welcher die Gewichtsrolle liegt. Wird Waare

nachgeliefert, so verlängert sich die Falte und die Rolle sinkt. Letztere ist durch

eine Schnur mit der Klinke verbunden, welche, von der Triebwelle der Maschine

bewegt, das Zahnrad der Waarenabzugswalze oder auch des Waarenbaumes und damit

diesen selbst umdreht. Diese Klinke wird gewöhnlich durch ein Gegengewicht oder eine

Feder auſser Eingriff mit den Radzähnen erhalten, durch den Zug der Gewichtsrolle

aber, bei genügender Tiefe derselben, in das Rad eingerückt und nun wird Waare

abgezogen oder aufgewickelt. Dabei hebt sich die Gewichtsrolle und die Klinke fällt

wieder aus den Radzähnen zurück, so daſs nur in gewissen Zwischenräumen und nach

Maſsgabe der gelieferten Waare die letztere von der Maschine abgenommen und

aufgewickelt wird.

Das Zusatzpatent * Nr. 21332 vom 2. December 1881 zu * D. R. P. Nr. 18242 (vgl. 1882

246 220) enthält eine Erweiterung des Fadenführer-Apparates für Herstellung von Ringelmustern

mit vielen Fäden in flachen glatten oder Rechts- und Rechts-Waaren und das Patent

*Nr. 21801 vom 19. Juli 1881 eine Vorrichtung zum selbstthätigen Heben und Senken der Seitendreiecke eines Schlosses. Die

vorangehenden Dreiecke werden gehoben, damit sie die Nadeln nicht herabziehen und,

bei lockerem Garne, die alten Maschen nicht zerreiſsen, indem man die über ihnen

stehenden Stellbolzen mit excentrischen Stiften durch geeignete Hebelverbindungen

und Stoſsknaggen am Ende je eines Hubes ein Stück umdrehen läſst. Die Lage dieser

Bolzen in den Hebeln ist aber mit der Hand zu verstellen; man kann also noch die

Höhenlage der Dreiecke für feste oder lockere Waare beliebig ändern.

G. W.

Tafeln