| Titel: | Neuerungen an geschlossenen Heissluftmaschinen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 145 |

| Download: | XML |

Neuerungen an geschlossenen

Heiſsluftmaschinen.

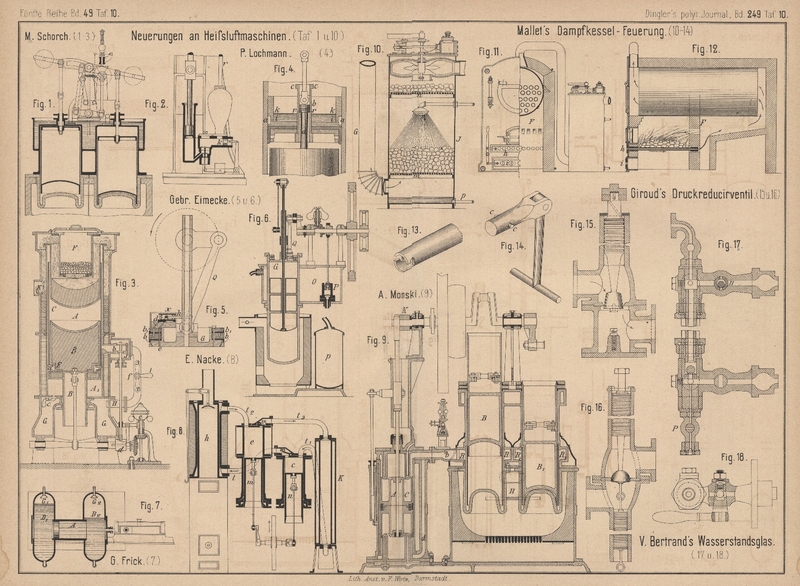

Patentklasse 46. Mit Abbildungen auf Tafel 10.

(Schluſs des Berichtes von S. 1 dieses

Bandes.)

Neuerungen an geschlossenen Heiſsluftmaschinen.

In ähnlicher Weise wie Buschbaum (vgl. * S. 8 d. Bd.)

bewirkt M. Schorch in Mannheim (* D. R. P. Nr. 17081

vom 26. März 1881) die Regulirung seiner Maschine, welche letztere einige

Aehnlichkeit mit dem *S. 6 d. Bd. beschriebenen Hopmann'schen Motor hat. Sie besitzt, wie diese zwei senkrechte

Verdrängercylinder (Fig. 1 Taf.

10) und sind die Verdränger, wie dort, mittels eines Balancier gekuppelt, so daſs

sie sich stets in entgengesetzter Bewegung befinden. Der beiden Verdrängern

gemeinschaftliche Arbeitscylinder, welcher ebenso wie die oberen Theile der

Verdrängercylinder Wasserkühlung besitzt, ist seitlich au einem Guſsständer

befestigt. Die eine Seite des Cylinders steht mit dem einen Verdrängercylinder, die

andere mit dem zweiten in Verbindung. Die nach unten austretende Kolbenstange bildet

gleichzeitig den Kolben einer Luftpumpe (vgl. Fig. 2 Taf.

10), wodurch sie zugleich eine sichere Führung erhält. Die angesaugte Luft wird in

einen Windkessel gepreſst, welcher mit beiden Seiten des Arbeitscylinders durch

Rohre r in Verbindung steht. Diese Rohre besitzen an

ihren Einmündungsstellen Ventile, welche sich nach dem Cylinder öffnen, sobald die

Spannung in diesem kleiner ist als die Pressung im Windkessel. Letztere wird nahezu

unveränderlich gehalten, da sich die Luftpumpe selbstthätig in und auſser Thätigkeit

setzt. Ein kleiner Kolben k, welcher je nach dem

Unterschiede des äuſseren und inneren Druckes sich verschiebt, wirkt nämlich mittels

Winkelhebels auf das Saugventil.Diese Einrichtung ist unnöthig, wenn die Maschine immer mit gleich stark

gespannter Luft arbeiten soll, da der Grad der Verdichtung derselben stets

durch das Verhältniſs des ganzen Pumpenraumes bei aufgezogenem Kolben zum

schädlichen Räume der Pumpe gegeben ist. Soll aber auch eine

Veränderlichkeit der Compression möglich sein, so wäre dieses Ziel sicherer

als durch Verändern der Belastung des Kolbens k

durch die Hubveränderung des Pumpenkolbens oder nur durch ein Höher- oder

Tieferstellen desselben zu erreichen. Soll die Maschine nicht mit

gepreſster Luft arbeiten, so ist das Saugventil durch Feststellung des Kolbens k in gehobener Stellung festzuhalten.

Um die Maschine zeitweise als einfach wirkende benutzen zu können, läſst sich mittels

eines Schiebers eine Feuerung abschlieſsen, die Verbindung des betreffenden

Verdrängers mit dem Balancier lösen, ein Gegengewicht auf diesen aufsetzen und die

entsprechende Seite des Arbeitscylinders mit der Atmosphäre verbinden.

M. Schorch hat noch eine andere Construction (* D. R. P.

Nr. 12237 vom 27. Juni 1880) angegeben, welche jedoch nicht zu den hier in Betracht

gezogenen Verdrängermaschinen gezählt werden kann. Der Arbeitsvorgang bei dieser in

Fig. 3 Taf. 10 dargestellten Maschine ist derart, daſs beim Abwärtsgange des

Kolbens B die unter ihm bei A1 befindliche Luft verdichtet und durch

das Ventil c in den mit gespannter Luft gefüllten

Behälter G gedrückt wird, während ein anderer Theil der

Luft aus G durch das Rohr H und das von der unrunden Scheibe d gehobene

Doppelsitzventil b zuerst auf die Auſsenseite des

Blechcylinders C, welcher mit dem Arbeitskolben hin und

her geht, und dann an den heiſsen Wänden der Feuerbüchse FK vorbei in den Raum A innerhalb des

Cylinders C gedrückt wird und so durch ihre hier

erfolgende starke Ausdehnung den Arbeitskolben B nach

unten ausschiebt. Beim Aufwärtsgange des Kolbens B

bleibt das Rohr C zunächst ein wenig zurück, weil sein,

Ring E an der Innenfläche des Cylinders genügende

Reibung hat; dann wird C durch die Stifte a im Kolben mitgenommen und die Luft um den Ring E herum aus dem erhitzten Räume A in den gekühlten Raum A1 geschafft. Die zur Steuerung des

Doppelsitzventiles b dienende unrunde Scheibe d ist zur Erreichung eines früheren oder späteren

Abschlusses des Ventiles, also kleinerer oder gröſserer Füllung, auf der

Schwungradwelle mittels eines Handhebels oder durch den Regulator e verschiebbar. Um die Spannung während des Ganges der

Maschine in dem Behälter G vermindern zu können,

verstellt man den Dreiweghahn f in die Lage 3, wodurch G mit der

Atmosphäre verbunden wird. Bringt man den Hahn in die Stellung 2, so wird das Ventilgehäuse gegen den Raum G abgesperrt, aber nach auſsen hin geöffnet, was beim

Anlassen der Maschine zu geschehen hat, während beim regelmäſsigen Gange der Hahn in

Stellung 1 gebracht wird und das Ventilgehäuse J mit dem Behälter G in

Verbindung setzt.

Gebrüder Eimecke in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 18973

vom 4. März 1881) bringen bei ihrem Motor eine Regulirvorrichtung an, welche in

ähnlicher Weise wie Körting und Lieckfeld bei ihrer Gasmaschine (1883 247 *

148) einen überschnellen Gang durch Vergröſserung des schädlichen Raumes ausgleicht.

Der Regulator öffnet bei zu raschem Gange der Maschine einen Hahn, welcher den

Arbeitscylinder mit einem geschlossenen Gefäſse p (Fig.

6 Taf. 10) in Verbindung setzt, so daſs die in demselben eingeschlossene

Luft an der Verdichtung und Verdünnung theilnimmt.

Der Verdränger ist aus mehreren einzelnen luftdichten Blechcylindern zusammengesetzt,

welche leicht gegen neue Theile ausgewechselt werden können; die beiden oberen

Theile sind mittels eines schmiedeisernen Rohres über die Verdrängerstange geschoben

und werden durch Splinte gehalten. Der Arbeitskolben G

(Fig. 5 Taf. 10) ist im Cylinder durch zwei entgegengesetzt gerichtete

Stulpen b, b1

abgedichtet. Auf demselben befindet sich ein Schieber x, welcher durch die Zugstange h von der

Pleuelstange Q bewegt wird. Beim Aufwärtsgange des

Kolbens G steht der Kanal d mit der Atmosphäre in Verbindung, so daſs Luft in eine im Kolben

ausgesparte Ringnuth gelangen kann, von welcher ringsum radiale Bohrungen nach dem

Kolbenrande führen und zwischen den beiden Stulpen endigen. Sinkt bei schwacher

Heizung die Spannung der erhitzten Arbeitsluft unter 1at, so tritt die

äuſsere Luft, indem sie den unteren Stulpen b lüftet,

unter den Kolben und verhindert so eine schädliche Luftverdünnung. Beim Abwärtsgange

steht der Kanal d durch die Schiebermulde und den Kanal

e hindurch mit dem Räume unter dem Kolben in

Verbindung. Steigt die Spannung der abgekühlten Arbeitsluft über 1at, so entweicht der Ueberdruck auf dem Wege e und d, indem er den

oberen Stulpen b1

lüftet, nach auſsen. Auf diese Weise wird erreicht, daſs eine etwaige Luft

Verdünnung im Cylinder, welche ja beim Abwärtsgange des Arbeitskolbens vortheilhaft

wirkt, nur beim Aufwärtsgange, wo sie schädlich wäre, aufgehoben wird, ebenso auch

eine eingetretene Luftverdichtung nur beim Abwärtsgange des Kolbens, wo sie Kraft

verzehren würde, sich ausgleichen kann. P ist eine

Pumpe, welche das Kühlwasser in den Raum O fördert.

O. Köhler in Aachen (* D. R. P. Nr. 1929 vom 24. Januar

1878) schlägt vor, der Maschine gepreſste Luft mittels eines Accumulators derart

zuzuführen, daſs die geringste Spannung stets erhalten bleibt, somit das oben bei

Schorch Gesagte auch hier Geltung hat. Eine

Regulirung soll durch Veränderung der Durchgangsöffnung vom Windraume des

Accumulators zur Maschine mittels eines vom Regulator beeinfluſsten Ventiles bewirkt

werden.

Eine ganz eigentümliche Anordnung zeigt die Maschine von Bruno Kunze in Berlin (Erl. * D. R. P. Nr. 11168 vom 11. November 1879).

Hier ist ein doppelt wirkender Arbeitscylinder vorhanden und der Verdrängercylinder

durch zwei gröſsere, hinter einander liegende doppelt wirkende Cylinder, von denen

der eine geheizt, der andere abgekühlt wird; die Kolben der letzteren ersetzt,

besitzen eine gemeinschaftliche Kolbenstange und führen Röhren je von der vorderen

Seite des einen nach der hinteren Seite des anderen Cylinders. Die vor dem Kolben

des kalten und hinter dem Kolben des heiſsen Cylinders befindliche Luft bildet also

eine für sich abgeschlossene Menge und wird beim Gange der Maschine abwechselnd in

den kalten und heiſsen Cylinder befördert, um in letzterem erwärmt zu werden und

vermöge der erlangten Spannungszunahme auf die vordere Seite des Arbeitskolbens

treibend zu wirken. Ganz ebenso wirkt die auf der hinteren Seite des Arbeitsund

Kaltcylinderkolbens und im vorderen Theile des geheizten Cylinders befindliche Luft.

Die Kurbel der beiden Verdrängerkolben ist um 90° hinter die des Arbeitskolbens

gestellt. Da sich hier im geheizten Cylinder ein dicht schlieſsender Kolben bewegen

soll, so darf die Erhitzung der Luft nicht zu hoch getrieben werden, höchstens 200

bis 250°. Nach der in der Einleitung S. 1 d. Bd. gegebenen Definition ist diese

Maschine also als Verdrängermaschine zu bezeichnen, obgleich die Verdränger als

Kolben ausgebildet sind.

Zum Schlüsse möge noch einer Verdrängermaschine gedacht werden, welche, durch Spiritus heizbar, zum Betriebe eines Zimmer-Springbrunnens

bestimmt und von P. Lochmann in Zeitz (* D. R. P. Nr. 13830 vom 24. März

1880) vorgeschlagen ist. Der Motor selbst unterscheidet sich in der Wirkungsweise

und im allgemeinen Aufbaue nicht von den vertikalen geschlossenen Maschinen mit

concentrischer Anordnung der Arbeitskolben und Verdrängerstange; Einzelheiten sind

jedoch beachtenswerth. So ölt sich der Kolben k (Fig.

4 Taf. 10) selbst; er ist an seinem Umfange mit einer Nuth a versehen, in welche ein Baumwollzopf eingelegt ist,

während aus dem Inneren des Kolbens kleine Löcher i

nach dieser Nuth führen und so das in den Kolben eingegossene Oel zur Packung

gelangen lassen.

Eigenthümlich ist die Durchführung der Verdrängerstange durch den Arbeitskolben k. Durch diesen ist nämlich ein Cylinder c geführt, in welchem der Kolben b läuft. Die Verdrängerstange d ist in den Kolben b eingeschraubt und

dichtet durch einen Lederstulpen r das Innere des

Cylinders ab. Diese Anordnung gibt dem Verdränger eine gute senkrechte Führung und

ist ein einfacher Ersatz der sich bald abnutzenden Stopfbüchsen.

Im Verhältnisse zu der groſsen Zahl von Verdrängermaschinen sind die von Rider (vgl. 1876 222 * 409.

1878 230 379) eingeführten Kolbenmaschinen noch in

verhältniſsmäſsig wenig Ausführungen vorhanden. Zunächst mögen einige Constructionen

einer näheren Betrachtung unterzogen werden, welche diese Maschinentype weiter

ausbilden.

A. Monski in Eilenburg (* D. R. P. Nr. 4321 vom 26.

Februar 1878) will einem Uebelstande des Rider'schen

Regenerators begegnen, welcher darin besteht, daſs namentlich am Eingange des

Kühlcylinders die Durchgänge zwischen den dünnen guſseisernen Plättchen im

Regenerator durch eingespritztes und mitgerissenes Schmiermaterial verstopft werden

und so der Durchgang der Luft erschwert und ein stärkeres Feuern bedingt wird.

Deshalb soll der Regenerator kranzförmig um den heiſsen Cylinder (Arbeitscylinder)

angeordnet werden, so daſs er in Folge seiner Entfernung vom kalten Cylinder

hinreichend geschützt ist. Die Verbindung beider Cylinder erfolgt durch ein flach

elliptisches doppelwandiges Rohr, welches auch mit zur Abkühlung der erhitzten Luft

dient.

Monski bringt mit Rücksicht auf andere

Unvollkommenheiten der Rider'schen Maschine, welche

sich besonders in der mangelhaften Ausnutzung der Wärme und dem Bedürfnisse eines

sehr schweren Schwungrades zeigen, 2 Feuertöpfe und 2 Heiſscylinder an (vgl. * D. R.

P. Nr. 20053 vorn 19. März 1882), um so einen gleichmäſsigeren und ruhigeren Gang zu

erzielen. Die beiden neben einander liegenden Feuertöpfe (Fig. 9 Taf.

10) werden durch eine gemeinschaftliche Feuerung erhitzt, so daſs bei

verhältniſsmäſsig kleiner Rostfläche ein geringerer Brennmaterialverbrauch und

besserer Nutzeffekt erreichbar scheint. Zur Erzielung eines gleichmäſsigeren Ganges

sind die Kurbeln der Kolben B und B1 um 180° gegen einander versetzt und in der Mitte derselben steht die

Kurbel K für den doppelt wirkenden Kaltcylinder C. An den Führungs- Schlitten der

Kaltcylinderkolbenstange ist der Plunger einer Pumpe angekuppelt, welche das

Kühlwasser zwischen die doppelte Wandung des Kaltcylinders drückt.

Die Regeneratoren R und R1 sind so angeordnet, daſs R für den Arbeitskolben B

durch den Kanal b mit dem Räume über dem Kolben A in Verbindung steht, während R1 durch den Kanal d mit dem Räume unter dem Kolben A

zusammenhängt. Die zwischen beiden Feuertöpfen eingefügte Zunge H zwingt die Feuergase, die Töpfe gleichmäſsig zu

umspülen und zu erhitzen.

Einige in Einzelheiten abweichende Constructionen sind in den Patenten von E. Nacke in Dresden (* D. R. P. Nr. 2029 vom 9. Oktober

1877. * Nr. 6326 vom 30. Januar 1879. * Nr. 6883 vom 9. März 1879 und Zusatz * Nr.

7185 vom 18. Februar 1879. *Nr. 9678 vom 11. Oktober 1879) angegeben. So wird hier

z.B. vorgeschlagen, die beiden Cylinder nicht wie bei Rider und Monski parallel neben einander,

sondern derart schräg zu stellen, daſs die Achsen der Cylinder und Kolben ganz oder

nahezu einen rechten Winkel mit einander einschlieſsen und in einer zur

Schwungradwelle senkrechten Ebene liegen, während die zugehörigen Pleuelstangen an

einer gemeinschaftlichen Kurbel angreifen. Durch diese Anordnung glaubt Nacke eine vortheilhafte Anbringung der Cylinder, sowie

der zugehörigen Pumpen und Betriebs- bezieh. Regulirungstheile auf dem Gestelle zu

erzielen, dessen Form die eines gleichschenkligen Dreieckes wird. – Entsprechend der

unter 45° geneigten Lage des Feuertopfes ist ein Treppenrost angeordnet, dessen

Ebene ganz oder nahezu rechtwinklig zur Achse des Feuertopfes steht.

Einen zweekmäſsigeren Kreislauf der Arbeitsluft glaubt Nacke durch Einschaltung zweier selbstschlieſsender Ventile v und w (Fig. 8 Taf.

10) zu bewirken. Bei der gezeichneten Stellung beginnt der Arbeitskolben in aus seiner höchsten Lage herabzugehen; der Kolben

n im Verdichtungscylinder treibt die über ihm

zusammengepreſste Luft durch Ventil w und Rohr t in den Heiztopf h, da

der Weg durch die Röhre t1, den Kühlcylinder K und Röhre t3 durch das Ventil v geschlossen gehalten wird. Die erhitzte Luft wird

durch t2 in den

Arbeitscylinder e getrieben, wo sie Arbeit abgebend auf

den Kolben m wirkt. Beginnt der Kolben m wieder zu steigen, so tritt die gebrauchte Luft, da

jetzt der Weg t2, h, t durch das Ventil w

abgesperrt ist, aus dem Cylinder e durch das Ventil v auf dem Wege t3, K, t1 in den Cylinder c,

dessen Kolben im Niedergange begriffen ist. Die Luft kühlt sich im Cylinder K ab. – Die ausgedehnte und dadurch bereits gekühlte

Luft geht demnach nur durch gekühlte Flächen nach dem Verdichtungscylinder und die

hier verdichtete Luft zieht direkt durch den Heiztopf in den Arbeitscylinder. Diese

Anordnung scheint aber sehr viel todte Räume zu ergeben.

Dadurch, daſs bei dieser Anordnung, wie aus der Zeichnung zu ersehen, die Kolben nach

unten wirken, soll nach Ansicht des Erfinders auch bei ausgelaufenen Lagern ein vollkommen ruhiger Gang

erreicht werden, da so der Zapfendruck der Schwungradwelle stets einseitig in die

Unterschalen gerichtet sein wird. Die Regulirung soll durch Verstellung einer Klappe

seitens des Regulators erfolgen, welche in einem den Arbeitscylinder und den

Verdichtungscylinder verbindenden Rohre eingeschaltet ist. Diese Regulirung, welche

nur als Drosselung wirken kann, ist in Bezug auf Oekonomie nicht viel besser als

Bremsung.

Bei der neuesten Anordnung Nackens wird der

Arbeitscylinder liegend angeordnet, während der Verdichtungscylinder seine

senkrechte Lage beibehält. Die Kolbenstangen beider Cylinder sind durch Zugstangen

mit den Kurbeln der Schwungradwelle verbunden und werden durch Lenker und

Gegenlenker geradegeführt. Der Regenerator zwischen beiden Cylindern ist bei dieser

Ausführung fortgelassen. Da dem Arbeitscylinder hier nicht die Aufgabe zufällt, die

Arbeitsluft zu kühlen, so bedarf, falls man dennoch seinen vorderen Theil behufs

Herabziehung der Temperatur der Cylinderwandungen mit einem Kühlmantel umgibt, das

Kühlwasser nur einer gelegentlichen Erneuerung. Deshalb ist der Kühlmantel des

Arbeitscylinders von dem des Kühlcylinders abgesondert und jeder erhält seine

besondere Wasserzuführung.

Eine ganz eigenthümliche Maschine, die weder den zuletzt behandelten, noch den

Verdrängermaschinen beizuzählen ist, hat W. Schmidt in

Wolfenbüttel (* D. R. P. Nr. 20915 vom 17. December 1881) in Vorschlag gebracht.

Hier soll die Betriebsluft durch ein Metallbad geleitet, hierdurch erhitzt werden

und Spannung erhalten und dann ganz wie der Dampf in einer Dampfmaschine in einem

Cylinder mit Schiebersteuerung auf einen Kolben wirken. Nachdem sie den Cylinder

verlassen hat, wird sie durch einen Regenerator geführt, in welchem sie eine groſse

Zahl Röhren äuſserlich umspült und an diese ihre Wärme gröſstentheils abgeben soll.

Alsdann wird die Luft von einer Pumpe angesaugt und wieder durch die erwähnten

Regeneratorrohre und das Metallbad hindurch gepreſst, um von Neuem zur Wirkung zu

gelangen. Eine besondere Abkühlung auſserhalb des Regenerators ist nicht erwähnt,

ausgenommen, daſs im Cylinder der Pumpe durch eingespritztes und wieder

herausgesaugtes Wasser einer weiteren Erhitzung durch Compression vorgebeugt werden

soll.

Der direkten Einwirkung der Arbeitsluft auf den Arbeitskolben zieht G. Frick in Bayenthal bei Köln (* D. R. P. Nr. 14069

vom 7. September 1880) deren indirekte Einwirkung unter Einschaltung einer

Flüssigkeit vor. Der ausgebohrte Cylinder A (Fig.

7 Taf. 10) enthält an jedem Ende eine aufrecht stehende Kammer B1 bezieh. B2, welche im oberen

Theile mit Luft, im übrigen mit Wasser oder einer

anderen Flüssigkeit angefüllt sind. – Durch gleichzeitiges Einspritzen von heiſsem

Wasser durch die Brause G1 in die Kammer B1 und von kaltem Wasser durch G2 nach B2 soll die Spannung der Luft in B1 erhöht, in B2 erniedrigt und dadurch das Wasser

in beiden Kammern und mit ihm der Kolben des Cylinders A nach rechts getrieben werden, worauf dann durch G2 heiſses, durch G1 kaltes Wasser eingespritzt wird.

Weshalb hier der Umweg gewählt wurde, zunächst Wasser zu erhitzen und durch dieses

erst der Luft Wärme zuzuführen, ist nicht recht ersichtlich, es müſste denn sein,

daſs hierdurch eine bessere Dichtung des Kolbens und der Stopfbüchse erreicht werden

sollte. Doch ist dieser Vortheil wohl ganz verschwindend gegenüber dem Nachtheile,

daſs man auf diesem Wege die Luft nur mäſsig erhitzen kann und daſs dem entsprechend

auch ihre Spannungsdifferenz stets gering sein wird, ganz abgesehen von den

praktischen Schwierigkeiten, welche sich der Ausführung dieses Vorschlages

entgegenstellen.

Mg.

Tafeln