| Titel: | E. J. Mallet's Dampfkessel-Feuerung. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 151 |

| Download: | XML |

E. J. Mallet's Dampfkessel-Feuerung.

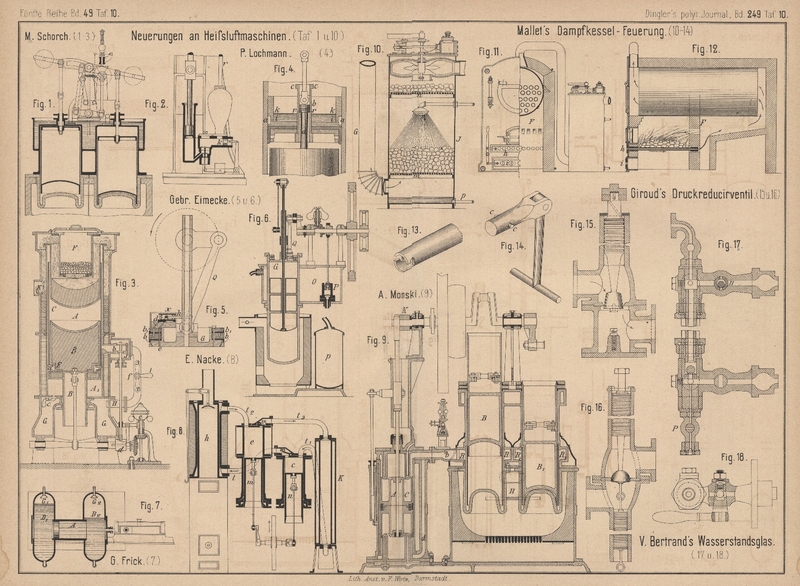

Mit Abbildungen auf Tafel 10.

E. J. Mallet's Dampfkessel-Feuerung.

Die Anwendung blasender Ventilatoren bei

Feuerungsanlagen hat den Uebelstand, daſs die Heizgase durch etwaige offene Fugen im

Mauerwerk und an sonstigen undichten Stellen herausgepreſst werden und die Luft im

Kesselhause o. dgl. verschlechtern. Bei Benutzung saugender Ventilatoren wird dieser Uebelstand vermieden; dagegen ergibt

sich hierbei, wenn sie die Verbrennungsproducte direkt aus den Heizkanälen absaugen,

der Nachtheil, daſs die heiſsen Gase ein sehr groſses specifisches Volumen haben,

daher eine hohe Umlaufzahl des Ventilators erfordern und daſs sie durch ihre hohe

Temperatur sowie durch die mitgerissenen festen Theilchen sehr schädlich auf den

Ventilator einwirken.

Um dem abzuhelfen, leitet E. J. Mallet jun. in New-York

(* D. R. P. Kl. 13 Nr. 20504 vom 5. Mai 1882) die aus den Feuerzügen kommenden Gase

zunächst, ehe sie von dem Ventilator aufgenommen werden, in einen Kühl- und

Waschapparat, welcher in Fig. 10

Taf. 10 abgebildet ist. Derselbe besteht aus einem vertikalen Blechcylinder J, in welchem auf zwei über einander liegenden

Siebböden m und n Kokes,

Steine o. dgl. locker aufgeschichtet sind. Die durch das Rohr G unterhalb m eingeführten

Verbrennungsproducte werden beim Durchströmen der unteren Schicht, auf welche durch

eine Brause Wasser niederflieſst, gekühlt und von Asche und Ruſs gereinigt und

darauf beim Durchgange durch die obere Kokesschicht wieder etwas getrocknet. Der

oben eingehängte Ventilator wird durch ein direkt auf den Behälter J aufgesetztes Dampfmaschinchen getrieben. Der auf dem

Boden sich ansammelnde Schlamm wird durch das Rohr p

abgelassen.

Die von Mallet benutzte Feuerungsanlage selbst ist in Fig. 11 und

12 Taf. 10 dargestellt. Bemerkenswerth ist daran zunächst, daſs der

Feuerraum hinten durch eine den Kessel umschlieſsende Wand F vollständig abgesperrt ist und für die Heizgase nur eine Anzahl verhältniſsmäſsig enger

Oeffnungen in dieser Wand ausgespart sind. Der Rost ist aus Röhren gebildet. Die

Luft strömt theils von dem Aschenfalle aus durch die Rostspalten in den Feuerraum,

theils durch die Röhren hindurch in den Raum hinter der Wand F. Die in den Röhren vorgewärmte Luft trifft senkrecht gegen die aus den

Oeffnungen der Wand F austretenden groſsentheils noch

unverbrannten Gase, so daſs jedenfalls eine gute Mischung und wahrscheinlich auch

wohl eine ziemlich vollständige Verbrennung stattfinden wird. Vor den Oeffnungen i und h, durch welche die

Luft in den Aschenfall bezieh. in die Roströhren eintritt, befinden sich zwei

Schieber, welche mit Hilfe eines Hebels im entgegengesetzten Sinne verstellt werden

können. Hierdurch kann das Verhältniſs der Unterluft zu der Oberluft geregelt

werden. Um die Roströhren rein halten zu können, sind dieselben an beiden Enden in

Büchsen gelagert, welche sowohl eine Drehung, wie eine Verschiebung der Röhren

zulassen. Zur Ausführung dieser Bewegungen soll das in Fig. 14

dargestellte Werkzeug dienen, welches mit zwei seitlichen Zapfen c in zwei am vorderen Röhrenende angebrachte

Bajonneteinschnitte eingesteckt wird (vgl. Fig. 13).

Bei Anwendung gewöhnlicher Roststäbe wäre die hinter der Mauer F einzuführende Luft etwa in Kanälen, welche in den

Seitenmauern ausgespart sind, vorzuwärmen.

Tafeln