| Titel: | Das Heizungs- und Lüftungswesen auf der Allgemeinen deutschen Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen in Berlin. |

| Autor: | K. H. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 209 |

| Download: | XML |

Das Heizungs- und Lüftungswesen auf der

Allgemeinen deutschen Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen in Berlin.

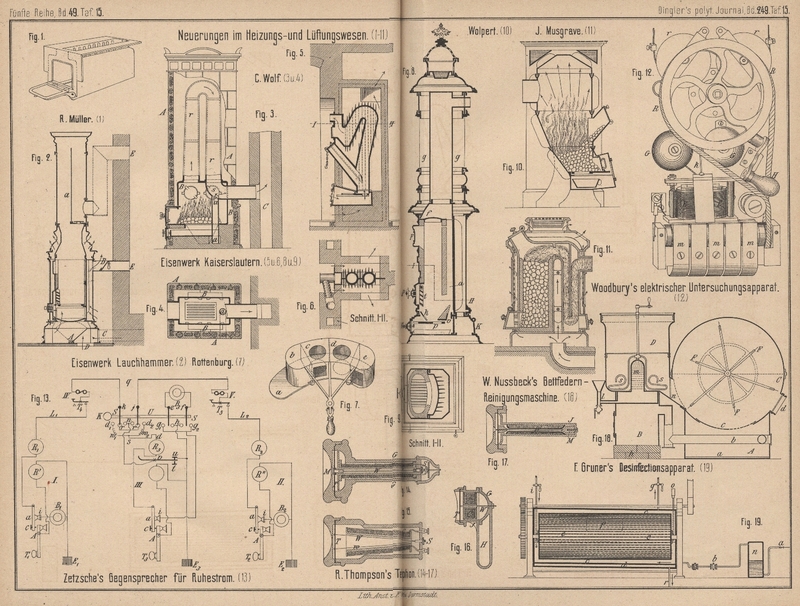

Patentklasse 36. Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Neuerungen im Heizungs- und Lüftungswesen.

Am 13. Mai d. J. wurde in Berlin eine allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete

der Hygiene und des Rettungswesens eröffnet, welche in 34 Gruppen eine bedeutende

Zahl von Objekten für Gesundheitslehre, Pflege und Technik, sowie für Rettungswesen

vorführt. In Nachfolgendem soll über diejenigen Ausstellungsgegenstände berichtet

werdenVgl. vorstehenden Bericht sowie die Mittheilungen über Maschinen zur Reinigung der Wäsche * S. 78 d.

Bd.Red., welche in Beziehung zu dem

Heizungs- und Lüftungswesen stehen; bei einem Theile derselben kann auf frühere

Mittheilungen dieses Journals verwiesen werden. Zur besseren Uebersichtlichkeit sind

die zu beschreibenden Neuheiten ihrem Zwecke nach geordnet, so daſs zuerst über die

Objekte der Heizung mit und ohne Lüftung, dann über diejenigen der Lüftung berichtet

wird.

Die Heizungsanlagen sind entweder lokale (Einzelheizung), wenn in jedem zu heizenden Räume ein oder mehrere Heizapparate

aufgestellt sind, welche Feuerungsraum und Heizflächen vereinigen, oder centrale

(Sammelheizung), wenn mehrere Räume von einem

Feuerungsraume aus geheizt werden. In ersterem Falle wird die bei der Verbrennung

künstlicher oder natürlicher Brennmaterialien entstehende Wärme unmittelbar benutzt,

um die Raumluft an den die Feuergase einschlieſsenden Heizflächen des Ofens zu

erwärmen. In letzterem Falle wird durch den Verbrennungsprozeſs zuerst heiſse Luft,

heiſses Wasser oder Dampf erzeugt; die heiſse Luft wird nach den zu heizenden Räumen

geleitet und erwärmt diese unmittelbar durch Vermischung mit der Raumluft. Dieses

Heizungssystem heiſst Feuer-Luft-Heizung oder auch kurzweg Luftheizung. Wird das im Feuerungsraume erzeugte heiſse Wasser oder der

Dampf unmittelbar in Heizkörper geleitet, welche in dem zu heizenden Räume

aufgestellt sind, so daſs sich an den Flächen dieser sogen. Wasser- oder Dampföfen

die Raumluft erwärmt, so sind dies die Systeme der Wasser- bezieh. der Dampfheizung. Es kann

jedoch auch das heiſse Wasser oder der Dampf zuerst in einem besonderen Räume zur

Erzeugung von Heizluft benutzt und diese darauf nach den zu heizenden Räumen

geleitet werden; dies sind die Wasser-Luftheizung und die Dampf-Luftheizung. Abarten

bilden die Dampf-Wasserheizung und die Heiſswasser-Warmwasserheizung; im ersteren

Falle wird der erzeugte Dampf nach dem zu heizenden Räume in einen oder mehrere

Oefen geleitet und erwärmt zuerst das in diesen Heizkörpern befindliche Wasser,

welches seine Wärme darauf an die Raumluft abgibt; im zweiten Falle wird im Feuerraume heiſses Wasser

von hoher Temperatur erzeugt und dieses in gleicher Weise wie der Dampf im ersten

Falle benutzt, um zunächst in besonderen Oefen Wasser auf geringe Temperatur zu

erwärmen, welches dann die Wärme an die Raumluft abgibt. Bei Wasser- und bei

Dampfheizung unterscheidet man Niederdruck- und Hochdruckheizung, je nach der Spannung des Wassers

bezieh. des Dampfes.

Lokalheizungen: Die Ausstellung ist mit Objekten

der Lokalheizung vielfach beschickt- zahlreiche Pläne zeigen solche Heizungsanlagen

und die Verbindung derselben mit der Lüftung des Raumes. Es tritt bei fast allen

ausgestellten Oefen das Bestreben zu Tage, die Wärme der Feuergase möglichst

auszunutzen und je nach Bedürfniſs mit und ohne Lüftung des Raumes zu heizen; ferner

den entstehenden Rauch möglichst zu verbrennen, wodurch Ersparniſs an Brennmaterial

entsteht und die Ruſsbildung möglichst vermieden wird.

F. A. Meyer und Comp. in Berlin haben einen rauchverzehrenden Einsatz für Kachelöfen und jede

andere Feuerung ausgestellt. Dieser Einsatz, von R.

Müller in Berlin (* D. R. P. Nr. 19747 vom 15. November 1881) patentirt,

besteht aus einem guſseisernen Kasten, welcher unmittelbar auf den vorhandenen

Planrost gesetzt wird. Wie Fig. 1 Taf.

15 zeigt, ist der unten offene Kasten so geformt, daſs sich seine Deckplatte den

Ofenwänden anlegt und somit zwischen diesen und den Kastenwänden zwei Kanäle

entstehen, welche oben durch viele kleine Oeffnungen mit dem Inneren des Kastens

verbunden sind und zu beiden Seiten der Feuerthür in den Zimmerraum münden. Diese

Kanäle dienen nun zur Zuführung hoch erwärmter Luft zu den auf dem Roste

entwickelten Brenngasen, mit welchen sich die Luft beim Heraustreten aus dem Kasten

durch den langen Schlitz innig mischt und so eine möglichst vollkommene

Rauchverbrennung mit erhöhter Wärmeentwickelung bewirkt. Der Kasten wird durch seine

Thür mit Brennmaterial beschickt.

Der Kachelofen von Romberg und

Mehlmann in Berlin besitzt eine Einrichtung zur Rauchverbrennung von C. Scheide in Müncheberg (* D. R. P. Nr. 12967 vom 29.

Oktober 1879). Ein Chamottekörper bildet die Decke des Feuerraumes; ein Luftrohr

führt von der Seite äuſsere Luft in diesen Brennkopf, in welchem dieser Luftkanal

gabelförmig nach oben führt. Die durch eine mittlere Oeffnung des Chamottekörpers

ziehenden Rauchgase vereinigen sich mit der zugeleiteten erhitzten Luft und

verbrennen auf dem Brennkopfe möglichst vollständig.

Um die Wärme der Feuergase thunlichst auszunützen, führt J.

Stahlkopf in Berlin (* D. R. P. Nr. 13058 vom 1. August 1880 und Zusatz

*Nr. 19144 vom 22. Oktober 1881) in seinen Kachelöfen

die Gase einen möglichst umständlichen Weg. Es sind in den Oefen Züge aus

Dachsteinen mit Eisengerippe eingebaut, die Feuergase gehen in diesen nach oben,

müssen dann in einem mittleren Zuge herabfallen und in einem zweiten Kanäle wieder nach oben

steigen, um in den Schornstein zu gelangen. Die Zimmerluft erwärmt sich zwischen den

Zügen und dem Kachelmantel und tritt oben in das Zimmer aus. Der Heizkasten aus

Guſseisen mit Chamottefutter ist besonders eingesetzt. Die Heizthüren werden nicht

fest zugeschraubt, sondern schlieſsen durch ihre eigene Schwere, wodurch Explosionen

ausgeschlossen werden sollen.

Aehnlich diesen Oefen sind die von der Thonwaarenfabrik der

Magdeburger Bau- und Creditbank ausgestellten Gitteröfen eingerichtet. Der in Kacheln ausgeführte Ofen hat einen frei

stehenden, guſseisernen, mit Chamotte ausgesetzten Heizkasten, welcher für die

Befeuerung mit Holz, Braun- oder Steinkohlen eingerichtet ist. Aus diesem Heizkasten

geht die Feuerluft mittels dreier steigenden und zweier fallenden Züge durch den

ganzen Ofen bis zum Schornsteine, wodurch die möglichste Ausnutzung der Wärme

erreicht wird. Zum Zwecke der Lüftung sind hinter dem Ofen 3 Kanäle angeordnet und

durch Klappen zur Abschlieſsung eingerichtet; der eine Kanal ist am Fuſsboden offen

und dient dazu, die Zimmerluft am Boden abzusaugen, zu erwärmen und an seinem oberen

offenen Ende in das Zimmer zu leiten; der zweite Kanal steht mit der Auſsenluft in

Verbindung und dient somit zur Lufterneuerung, indem er frische Luft ansaugt und

oben in das Zimmer sendet; dabei führt der dritte Kanal die verdorbene Luft vom

Boden nach dem Schornsteine ab. Es ist also je nach Belieben Heizung mit Circulation

und mit Ventilation möglich.

Der von Carl Wolf in Berlin (* D. R. P. Nr. 17461 vom

19. August 1881 und Zusatz * Nr. 17994 vom 23. Oktober 1881) ausgestellte Ofen

besteht, wie aus Fig. 3 und

4 Taf. 15 zu entnehmen ist, aus einem eisernen Heizkörper und einem

denselben umgebenden Mantel. Von dem Feuerkasten B

führt ein Rohr r die Rauchgase durch den oberen Theil

des Ofens und darauf nach dem Schornsteine. Um Ruſsbildung zu verhüten, bezieh. den

Rufs zu verbrennen, ist das Knie s des Rauchrohres r in den Feuerkasten gelegt; dasselbe wird von der

Stichflamme getroffen und roth glühend erhalten. In dieses Knie führt ein Rohr a vom Fuſsboden die Zimmerluft ein; durch die groſse

Erhitzung des Knies s und des Rohres a wird der Zug des Schornsteines C vermehrt und die Absaugung der Zimmerluft gesteigert.

Die Heizung der Zimmerluft erfolgt hauptsächlich in dem Zwischenräume zwischen dem

Kachelmantel A und dem Rauchrohre, welchen die Luft von

unten einströmend durchzieht. Diese Art Rauch Verbrennung erscheint wenig

zweckmäſsig, da die Rauchgase förmlich geheizt werden, ohne daſs diese Wärme später

wieder nutzbar gemacht wird.

Die combinirten Thon-Eisenöfen von Th. Seeberger und E.

Lösche in Landshut sind aus Thoneisenkacheln (vgl. 1883 247 * 24) zusammengesetzt. – Eine wenig empfehlenswerte

Einrichtung ist der Schnellheiz-Apparat für Kachelöfen

von Th. Suchland in Berlin (* D. R. P. Nr. 8208 vom 20. April 1879).

Hier wird ein guſseiserner Kasten in die Ofenfeuerung eingeschoben, nachdem er mit

Brennmaterial gefüllt und dieses entzündet ist. Die Rauchgase entweichen durch eine

Oeffnung in der Decke des Kastens nach dem Ofenraume. Ist der Kasten glühend, so

wird er beliebig weit herausgezogen und soll nun dazu dienen, in kurzer Zeit ein

Zimmer anzuwärmen. – Der drehbare Einsatz von C. Ludwig in Berlin (* D. R. P. Nr. 13183 vom 14.

September 1880) soll demselben Zwecke genügen. Der eiserne Kasten ist hier aus dem

Ofen heraus drehbar, so daſs er beliebig in und auſser dem Ofen zum Heizen verwendet

werden kann.

Aug. Schimpke und Sohn in Frankfurt a. O. (* D. R. P.

Nr. 8723 vom 5. Juni 1879) haben an ihren Kachelöfen

verschiedene Neuerungen angebracht, welche die Construction des unteren Ofentheiles

betreffen. Der den Feuerraum enthaltende Theil besteht aus Chamotte mit

Eisenskelett, letzteres zum Zwecke der leichteren Auswechselung des

Chamotteeinsatzes, ohne dabei den Oberofen abtragen zu müssen. Die Roststäbe sind in

stumpfem Winkel gebogen, wodurch ein gänzliches Zuschütten des Rostes und ein

Herausfallen glühender Kohlen beim Oeffnen der Heizthür verhütet wird. Die

Feuerthüren sind nach innen mit einer Chamotteplatte versehen, welche mit der

eisernen Thürplatte einen Zwischenraum bildet, durch welchen Luft streichen kann,

wodurch das Werfen und Verbrennen der eisernen Thür verhindert wird.

In interessanter Weise hat das Eisenwerk Lauchhammer ein

Bild der Entwickelung der eisernen Oefen durch Ausstellung mehrerer Ausführungen

gegeben, welche von dem aus 6 Eisenplatten gebildeten Ofen für Holzheizung, wie er

schon Mitte des vorigen Jahrhunderts in Lauchhammer hergestellt wurde, bis zum

Ventilationsregulirofen der Neuzeit die verschiedenen Stadien veranschaulichen. Bei

dem ausgestellten Regulirofen wird durch Zuführung

erhitzter Luft über das Feuer Rauchverbrennung eingeleitet. Der Feuerraum ist mit

Chamottefutter versehen, das durch Eisenplatten vor mechanischer Zerstörung

geschützt ist. Das Brennmaterial brennt auf einem Planroste ab; die Feuergase

umspülen einen eingesetzten Wärmekasten und ziehen nach dem Kamine. Hier fehlt also

eine Einrichtung zur Lüftung, welche aber bei dem in Fig. 2 Taf.

15 skizzirten Ventilationsregulirofen vorgesehen ist,

indem frische Luft aus den Kanälen C oder D bei geöffneter Klappe A

um den Feuerraum geführt werden kann und in Mitte des Ofens bei B in das Zimmer eintritt; die verbrauchte Luft wird

durch Umlegen der Klappe B nach der Esse E abgeführt. Die Feuergase haben hier einen längeren

Weg im oberen Ofentheile zu machen, da die eingesetzte Wand a die Gase zwingt, nach ihrem Aufsteigen wieder abwärts zu gehen, um

schlieſslich in den Kamin E zu gelangen. Durch die

schroffe Wegänderung wird eine Wirbelbildung der Gase hervorgerufen, welche eine

Mischung des kälteren und wärmeren Rauches und damit eine bessere Wärmeabgabe

erzielt.

Auf die Bildung der Rauchwege ist bei Ofenanordnungen stets besondere Sorgfalt zu

verwenden. Der Rauch, welcher unmittelbar die äuſseren Ofenwandungen berührt, wird

natürlich stärker abgekühlt wie der in der Mitte und an inneren Ofenwänden

streichende Rauch, so daſs letzterer rascher nach dem Schornsteine entweicht, in

Folge dessen sich die Wärmeabgabe ungünstiger gestaltet. Es ist deshalb die Führung

der Rauchwege so anzuordnen, daſs die Gase sich möglichst mischen, oder so, daſs nur

der am meisten abgekühlte Rauch in den Schornstein entweicht. Die Rauchwege sind

ferner so zu gestalten, daſs ihre Entruſsung bequem erfolgen kann; der sich

ablagernde Rufs beeinträchtigt die Wärmeleitungsfähigkeit der Heizflächen und kann

auch bei ungünstiger Anordnung zu einer Verengung und schlieſslichen Verstopfung der

Rauchwege führen.

Eine reichhaltige Sammlung von Oefen für lokale Heizung

hat das Eisenwerk KaiserslauternBei dieser Gelegenheit verweisen wir auf die anläſslich der Ausstellung

erschienene lehrreiche Sammlung von Heizungs- und Lüftungsanlagen,

ausgeführt durch das Eisenwerk Kaiserslautern,

enthaltend 27 ausgeführte Anlagen in Lokal- und Central-Luft-, Dampf- und

Wasserheizungen in 36 colorirten Blättern mit erläuterndem Texte. Preis 9 M.

(Berlin 1883. Commissionsverlag von A.

Seydel.)Red. ausgestellt (vgl. auch 1877 226 * 2). Der bekannte Meidinger-Ofen besteht im Wesentlichen aus einem guſseisernen

Füllcylinder, mit doppeltem Blechmantel auf gemeinschaftlichem Sockel. Er kann auch

unter Zuführung frischer Luft geheizt werden; stark backende Kohle läſst sich wegen

der groſsen Höhe der Brennmaterialfüllung nicht verwenden. Die Bedienung muſs eine

aufmerksame sein. Die Anbringung des doppelten Ofenmantels verhütet eine zu

bedeutende lästige Wärmeausstrahlung. Der ausgestellte Pfälzer Ofen (* D. R. P. Nr. 922 vom 2. Juli 1877) kann als Schacht- oder

Füllofen verwendet werden, je nachdem man flammende und dicht liegende Brennstoffe,

wie Steinoder Braunkohlen, durch die Schachtthür einfüllt, oder den Ofen bis oben

mit Kokes oder Anthracitkohlen beschickt. Ein Ofenmantel mildert die strahlende

Hitze und ermöglicht, je nach Belieben nur die Zimmerluft durch Circulation oder

unter Einführung frischer Luft zu heizen. Von auſsen, z.B. von einem Gange aus,

heizbar ist der ausgestellte Zimmerschachtofen (* D. R.

P. Nr. 921 vom 2. Juli 1877); der eigentliche Heizofen ist mit Rippen versehen, um

die Wärme abgebenden Flächen zu vermehren und ein Erglühen des Ofens möglichst zu

verhüten. Dieses System findet vielfach als Gefängniſsofen Verwendung; die

ausgestellte Anordnung dieser Art ist ein Zweizellenofen (vgl. Fig. 5 und

6 Taf. 15), welcher in eine zwischen zwei Gefängniſszellen ausgesparte

Nische eingemauert und durch ein pfeilerartiges Mauerwerk verdeckt wird. Auch diese

Construction läſst sich mit Vorkehrung zur Lüftung versehen. Der Saalschachtofen zeigt eine veränderte Führung des

Rauches, welcher nach

seinem Austritte aus der Brennmaterialsäule gezwungen wird, nach abwärts in einen

mit Rippen versehenen guſseisernen Kanal zu gehen und darauf nach dem Schornsteine

zu entweichen. Diese Anordnung bildet den Uebergang zu dem Calorifer der centralen

Luftheizung; es lassen sich kleine Wohnungen mit zusammenstoſsenden Zimmern von

einem solchen Ofen aus heizen, wobei auch wieder Lüftung vorgesehen ist.

Ein Resultat der bekannten Frankfurter Heizversuche ist der ausgestellte Frankfurter Ofen, welcher in Fig. 8 und

9 Taf. 15 veranschaulicht ist. Der mit Chamotte ausgekleidete

Feuerschacht hat oben die dicht schlieſsende Füllthür F

und unten eine Thür mit Regulirschraube P. Dem

hängenden Treppenroste t gegenüber, der eine

gleichmäſsige Lagerung des eingefüllten Brennmaterials bewirkt, befindet sich die

Abzugsöffnung der Gase, welche in den nach dem oberen Ofentheile führenden

Abzugskanal a mündet. Die Rückseite des Gaskanales ist

durch eine starke, gerippte Eisenplatte gebildet, welche den Luftkanal erwärmt;

letzterer geht in den ringförmigen Raum g zwischen

Heizrohr und Mantel über und steht oben mit der Zimmerluft in Verbindung. An den

Treppenrost t schlieſst sich, schräg nach unten

stehend, ein beweglicher Kammrost k an, welcher über

dem kleinen Planroste p endigt. Der Aschenraum steht

bei v mit dem Abzugskanale in unmittelbarer Verbindung;

hier bei v trifft die durch die zweite Regulirschraube

S eintretende Luft vorgewärmt zusammen mit den

Gasen, welche die glühenden Kohlen verlassen, weshalb eine Rauchverbrennung

stattfindet. Die Luftzufuhr kann somit doppelt durch Schraube P und S – beides

regulirbar – erfolgen, wodurch ein Entweichen von Kohlenoxyd verhindert und eine

möglichst vollkommene Verbrennung erreicht wird. Geeignetes Brennmaterial für diesen

Ofen sind Anthracit oder Kokes; jedoch lassen sich auch flammende, nicht backende

Steinkohlen verwenden; bei gasreichen Steinkohlen finden die im Feuercylinder sich

entwickelnden aufsteigenden Gase ihren Abzug durch einige kleine Oeffnungen, welche

dicht unter dem obersten Abschlüsse des Feuercylinders angebracht sind. Der

Lufterwärmungsraum kann unten durch die Klappe K mit

der Zimmerluft oder mit der von auſsen eintretenden Luft in Verbindung gesetzt,

werden; die Luft strömt an der Ringplatte f vorüber

durch den ringförmigen Raum g und oben in das Zimmer.

Ein am oberen Gesimse des Ofenmantels angebrachtes Wassergefäſs vermittelt die

nöthige Befeuchtung der Luft. Dieser Ofen wirkt zur Erwärmung des Fuſsbodens und der

unteren Luftschicht bis zur Höhe F durch Strahlung,

weiter oben hauptsächlich durch Lufterwärmung wie der Pfälzer Ofen; hierdurch wird

eine möglichste Ausgleichung der oberen und unteren Zimmertemperatur erzielt.

Der Forderung einer eleganten Zimmerausstattung entspricht der vorgeführte Kaminofen (* D. R. P. Nr. 921 vom 2. Juli 1877). Die

Heizung erfolgt von

auſsen durch einen Füllsehacht; die zur Verbrennung nöthige Luft wird dem Zimmer

entnommen. Die Zimmerluft circulirt durch den Ofen und erwärmt sich an den gerippten

Heizflächen. Durch Zuführung frischer Auſsenluft kann eine gute Lüftung erreicht

werden. Der ausgestellte Schmölcke-Ofen (* D. R. P. Nr.

1434 vom 22. August 1877) bewirkt bei einer stetigen Einführung frischer erwärmter

Luft auch eine stetige Entfernung der verdorbenen Luft, indem an den eigentlichen

Heizofen ein Kanal angebaut ist, welcher somit stets stark erwärmt wird und die

Zimmerluft nach der Esse absaugt. Die Heizung von Mannschaftszimmern in Kasernen

bedingt eine rasche Erwärmung bei Abgabe strahlender Wärme; diese Bedingung erfüllt

der Kasernenofen, welcher keinen Mantel besitzt und

dessen unterer Theil mit vertikalen Rippen versehen ist, zwischen denen die

Zimmerluft umläuft.

Für Kokesfeuerung ist der bereits in D. p. J. 1879 234 * 458 besprochene Wolpert'sche Strahlenraumofen besonders

geeignet, da er eine groſse Wärme strahlende Heizfläche besitzt, wie aus Fig.

10 Taf. 15 zu ersehen, und die Lufterwärmung zwischen Mantel und

eigentlichem Ofen gut vor sich gehen kann. Die runde Form gestattet, daſs die

Ofentheile beliebig gegen einander verdreht werden können, so daſs für die

Füllschachtöffnung und Rauchrohrabführung stets der geeignete Raum gewählt werden

kann. Die Dichtung der Fugen geschieht mit eingelegter Schlackenwolle und darüber

geschüttetem Sande. Die Anlage der Lüftung läſst sich leicht anbringen und die

nöthige Luftbefeuchtung wird durch das den Ofendeckel bildende

Wasserverdunstungsbecken erhalten.

Als Armaturen für Lokalheizungen sind der von dem Eisenwerk

Kaiserslautern ausgestellte Jalousie-Ofenmantel (vgl. 1883 247 25), ein Wärmevertheiler und ein Verdunstungsschirm, sämmtlich von Prof. Wolpert angegeben, zu erwähnen. Der Wärmevertheiler hat den Zweck, den von

einem Ofen aufsteigenden heiſsen Luftstrom am weiteren Aufsteigen gegen die

Zimmerdecke zu hindern und ihn seitlich zu schleudern. Dies geschieht durch zwei mit

einander verbundene Flügelscheiben aus sehr dünnem Bleche; die untere dient als

Motor für die obere und wird durch den aufsteigenden Luftstrom bewegt, wogegen die

obere die Vertheilung bewirkt. Der Apparat wird auf den Ofen gestellt, oder über

demselben aufgehängt. Der Verdunstungsschirm besteht aus einem über ein Drahtgestell

von conischer Gestalt gelegten, gut wassersaugenden Stoffe, dessen obere Endlappen

in ein Gefäſs mit Wasser reichen, welches auf den Ofen gestellt wird. Der aus dem

Ofen kommende heiſse Luftstrom wird vom Schirme aufgefangen und seitlich abgelenkt;

hierbei erfolgt eine ausgiebige Wasserverdunstung an dem nassen Schirme und

Luftreinigung, indem dieser den Staub möglichst zurückhält.

In Form und Construction fast genau gleich dem vorstehend erwähnten Zimmerschachtofen

ist der von Käuffer und Comp. in Mainz und Berlin

ausgestellte Schachtofen; derselbe kann auch zum

gleichzeitigen Beheizen

von mehreren Zimmern benutzt werden und ist zum Zwecke der Lufterneuerung, wie es

für Krankenhäuser, Schulen u. dgl. dringendes Bedürfniſs ist, sehr geeignet.

Gleichem Zwecke hauptsächlich dient der von W. Born in

Magdeburg (* D. R. P. Nr. 142 vom 27. Juli 1877) ausgestellte Lufterneuerungsofen. Die durch Verbrennung des

Brennmaterials auf einem Planroste entstehenden Feuergase durchziehen den Ofen in

schlitzartig aus einander gezogenen, durch eingesetzte Chamotte-steine gebildeten

Zügen, welche ein Erglühen der Ofenwand verhüten und leicht zu reinigen sein sollen.

Nach Schluſs der Feuerthüren kann eine an der Rückwand des Ofens befindliche Thür

geöffnet werden, so daſs die kalte Luft vom Fuſsboden durch den angewärmten

Schornstein abgesaugt wird. Um diese abgezogene Luft wieder zu ersetzen, wird

frische Luft von auſsen hinter den Ofen geführt, wo sie sich erwärmt und nach der

Decke steigt; es entsteht also eine stetige Lufterneuerung, welche nur während der

kurzen Feuerungszeit unterbrochen wird.

Die von C. Geiseler in Berlin ausgestellten Schachtöfen besitzen eine Einrichtung, um zur Erhöhung

des Heizeffektes stark erhitzte Luft über und unter den Rost zu leiten; ferner ist

für Zuführung frischer Auſsenluft zum Zwecke der Lüftung gesorgt (vgl. 1883 247 * 24). Genügende Rauchverzehrung und dadurch einen

besseren Wirkungsgrad des Ofens zu erzielen, hat auch die von B. Salbach in Dresden (* D. R. P. Nr. 20663 vom 24.

März 1882) durch Zeichnung vorgeführte Feuerungsanlage zur Aufgabe, welche auch für

Centralheizung Verwendung finden kann. Vor dem Roste befindet sich ein Vorraum,

welcher eine gröſsere Menge Brennmaterial aufnehmen kann. Die Verbrennung findet am

äuſsersten Theile des Rostes statt, wo die Verbrennungsgase abziehen, und setzt sich

von dort aus allmählich rückwärts dem frisch aufgeworfenen Brennmateriale entgegen

fort. Ueber dem Feuerraume steht ein Hohlcylinder aus Chamotte mit Eisenhülle, in

welchem den Feuergasen Luft zugeführt wird, die vorher den Feuerraum umzogen, also

sich stark erhitzt hat. Diese Luft tritt durch Schlitze in diesen Mischcylinder ein,

in welchem eine Kugelschale die Gase zwingt, sich auszubreiten und innig mit der

Luft zu mischen. Der Cylinder ist durch eine Porzellandüse geschlossen, durch welche

das Gemisch von Luft und Feuergasen in den eigentlichen Ofen tritt und dort

verbrennt. Es ist somit eine Art Gasheizung erzielt und eine möglichste Ausnutzung

der Feuergase erreicht.

Bei den Zimmeröfen von M.

Adler in Berlin (* D. R. P. Nr. 4631 vom 12. Mai 1878) ist hauptsächlich

auf eine leichte Zusammensetzbarkeit Rücksicht genommen. In einem Mantel aus Stein

oder Metall steht auf einem Sockel aus Ziegeln, welcher den Aschenfall enthält, ein

mit Eisen bekleideter Chamotte-Einsatzofen. Die Rauchgase durchziehen frei stehende,

aus Thon mit eisernen Kniestücken gebildete Rauchröhren. Diese Röhren sind durch

übergeschobene Ringe, welche sich auf eingesetzte Stifte lagern, verbunden, wobei

Dichtungsmaterial zwischen die Röhrenenden gelegt wird. Es können der Einsatzofen und die

Circulationsrauchröhren aus einander genommen werden, ohne daſs der Mantel

beeinfluſst wird.

Um eine gewünschte geringere Wärme zu erzielen, wird gewöhnlich der Zutritt der

Verbrennungsluft verringert, wodurch aber eine unvollkommene Verbrennung und somit

ein Verlust an unverbrannten Rauchgasen entsteht- der Aufwand an Brennmaterial

stellt sich viel gröſser, als er dem erzielten geringeren Wärmeeffekte entsprechen

würde. Diesem Uebelstande sucht Heinr. Maey in Zürich

(* D. R. P. Nr. 8817 vom 9. Oktober 1879 nebst Zusätzen Nr. 13 965 vom 19. Oktober

1880 und Nr. 22191 vom 28. Januar 1882) bei seinen Füllöfen, wie bereits in D. p. J. 1882 243 *

217 näher ausgeführt wurde, dadurch abzuhelfen, daſs er den conisch gebauten Rost

durch Scheidewände in 3 Theile theilt und um den in der Ofenachse angelegten

Füllcylinder 3 Röhren anordnet, entsprechend der Dreitheilung des Rostes, welche –

oben sich vereinigend – den Rauch abführen. Diese Röhren sind mit Schiebern

versehen; es kann somit mit ein oder zwei Rosttheilen geheizt werden, indem durch

Abschluſs der betreffenden Rauchröhre das Feuer auf dem entsprechenden Rosttheile

erstickt wird. Diese Einrichtung wird wohl etwas nützen können; als eine wirkliche

Lösung der Aufgabe der partiellen Heizung kann sie jedoch nicht betrachtet

werden.

Die von Möhrlin und Rödel in Stuttgart vorgeführten so

genannten Sanitätsöfen haben den Vorzug, daſs in ihnen

jedes beliebige feste Brennmaterial verbrannt werden kann; es ist dies durch

Anwendung eines Korbrostes erreicht. Der Ofen ist mit einem seitlichen Füllschachte

versehen; auf dem Feuerherde steht ein 3 armiges Rohr, welches die Rauchgase

durchziehen, um dann in einem mittleren Heizcylinder abwärts zu fallen und nach dem

Kamine auszutreten. Einem Erglühen der Heizflächen ist dadurch vorgebeugt, daſs das

Brennmaterial nicht mit denselben in Berührung kommt. Durch die Schlitze des

Korbrostes wird dem Feuer die nöthige Luft zugeführt; eine ausreichende Lüftung ist

durch die Führung frischer Luft von auſsen durch den Ofen erzielt.

Um je nach Belieben mit Circulation oder mit Lüftung zu heizen, ist es nothwendig,

die betreffenden Kanäle zweckentsprechend zu schlieſsen bezieh. zu öffnen. Dies

geschieht gewöhnlich durch einige Klappen oder Schieber, welche jeder für sich

gestellt werden müssen. Eine einfache Combination dieser Regulirungsvorrichtung

zeigen die von Hörning und Henneberg in Podejuch bei

Stettin ausgestellten Oefen, patentirt von Rottenburg

in Königsberg i. Pr. (* D. R. P. Nr. 16072 vom 6. Februar 1881). Dieser Ofen besteht

aus einem trichterförmigen Feuerraume und drei eisernen, concentrischen Cylindern,

wobei der Zwischenraum zwischen dem äuſseren und mittleren Cylinder mit ausgeglühtem

Sande und Lehm ausgefüllt ist, während der nächste Zwischenraum spiralförmige Züge

aus schmalen Chamotteplatten enthält, welche letztere auf angegossenen Leisten ruhen. Der mittlere

Cylinder ist oben und unten offen. Die Feuergase durchziehen die Spiralzüge und

entweichen darauf nach dem Schornsteine. Unter dem Ofen ist ein 4zelliger

Ventilationsregulirkasten (vgl. Fig. 7 Taf.

15) angebracht, welcher mittels Handgriff um eine vertikale Achse beweglich ist. Im

Fuſsboden mündet ein Kanal, welcher frische Auſsenluft herbeiführt. Wird nun der

Kasten so gestellt, daſs das verlängerte Bodenblech a

über die Luftkanalöffnung gelangt, so kann nur Zimmerluft in den inneren Cylinder

treten und es wird mittels Circulation geheizt. Kommt durch Verstellung des Kastens

die allseitig-geschlossene Zelle b über den Kanal, so

ist der Ventilationscylinder vollständig abgeschlossen, der Ofen heizt wie ein

gewöhnlicher Ofen nur mit seinen Auſsenwänden. Wird die Zelle c über den Kanal gestellt, so tritt frische Luft und

Zimmerluft in den Ofen; bei einer Verschiebung des Kastens, bei welcher endlich die

Zelle d an die Reihe kommt, tritt nur Auſsenluft in den

Ofen und es wird diese erwärmt in das Zimmer treten und lüftend wirken. Durch die

übergestellte Zelle e tritt frische Luft durch den

Kasten unmittelbar in das Zimmer und der innere Cylinder ist abgeschlossen, wodurch

im Sommer eine Lüftung erzielbar ist.

C. Böhringer in Bischweiler i. E. hat Füllöfen mit rauchverzehrender Feuerung und

Ventilationssockel ausgestellt (vgl. 1883 247 * 24),

ferner Füllöfen von F.

Knupfer in Bischweiler (* D. R. P. Nr. 17897 vom 5. Juli 1881), bei welchen

der untere Theil des in das Feuer hineinragenden Füllschachtes mit Röhren verbunden

ist, in denen die Feuergase herumziehen. Die aus dem Zimmer oder von auſsen

zutretende Luft umspült den Füllschacht und diese Röhren, so daſs ein Erglühen

dieser Theile und dadurch eine rasche Zerstörung möglichst verhütet ist, indem die

Feuergase sich besser vertheilen und ihre Wärme unmittelbar an die zu heizende Luft

abgeben. Ferner ist durch eine geeignete Verbindung der Klappen an den

Zuführungskanälen der frischen und der Zimmerluft in den Ofen verhindert, daſs eine

unrichtige Stellung der Klappe erfolgt, indem beim Schlieſsen des einen Kanales der

andere von selbst geöffnet wird.

Die von E. Wille und Comp. in Berlin (* D. R. P. Nr.

3643 vom 29. Januar 1878) ausgestellten Kamine sind in

zwei Systemen ausgeführt, Beide haben eine Verschluſsconstruction, welche in einer

verschiebbaren, durch Hebel mit Zahnstangen stellbaren Platte in der Kamin

vorderwand und darunter befindlichem verstellbarem Gitter und seitlichen Rosetten

besteht. Die Platte trennt das Kaminfeuer von dem Zimmer; Gitter und Rosetten

vermitteln den Zutritt von Luft unter und über den Rost. Zur schnellen Erwärmung

wird die Platte herunter gelassen, so daſs das Feuer nicht mehr sichtbar ist, und es

werden die Luftzuführungen geöffnet; durch verschieden weites Oeffnen der Platte und

entsprechende Stellung der Luftzuführungen kann die Verbrennung beliebig regulirt

werden. Bei der einen Art dieser Kamine ziehen die Feuergase durch ein System von

Röhren, ehe sie in den Schornstein gelangen; bei der anderen Gruppe streichen die

Gase durch ein langes guſseisernes Rippenrohr. In beiden Fällen wird je nach Bedarf

die Zimmerluft oder frische Auſsenluft von unten nach oben um die betreffenden

Heizflächen geführt, welche so angelegt sind, daſs sie wenig in das Zimmer

hervortreten, damit der Charakter der Kaminfeuerung gewahrt bleibt.

Um dem Feuerkorbe von Füllöfen amerikanischen Systemes

Luft zuzuführen und das sich entwickelnde Kohlenoxydgas zu entfernen, haben Gebrüder Gienanth in Eisenberg und Hochstein (* D. R.

P. Nr. 21710 vom 22. März 1882) einen besonderen kleinen Ventilator an ihren

ausgestellten Oefen angebracht. Ein Schaufelrädchen wird durch den Zug des Ofens

gedreht und treibt Zimmerluft durch ein Rohr nach einem den oberen Rand des

Feuerkorbes bildenden ringförmigen Kanäle, aus welchem dann die Luft durch viele

kleine Oeffnungen dem Feuer zugeführt wird. Zum Aufsaugen der sich entwickelnden

Kohlenoxydgase ist am Füllcylinder ein Guſsrohr angebracht und mit einer gröſseren

Zahl Löcher versehen; dieses Rohr mündet in einen Abzug nach dem Kamine. Eine gut

angelegte Rauchverbrennung dürfte diesem Absaugen der Kohlenoxydgase vorzuziehen

sein.

Einen compendiösen Heizapparat bildet der irische Ofen

von J. Musgrave in Belfast (* D. R. P. Nr. 1329 vom 4.

September 1877), welchen D. Grove in Berlin in

verschiedenen Ausführungen ausgestellt hat. Wie Fig. 11

Taf. 15 zeigt, wird das Brennmaterial, am besten Koke, – etwas abweichend wie in D. p. J. 1877 226 * 5 und

122 bereits berichtet ist – in einen Füllschacht eingebracht; die sich entwickelnden

Rauchgase müssen durch die Füllung ziehen und erst nach abwärts streichen, ehe sie

von dem wieder aufwärts führenden Kanäle nach dem Schornsteine gelangen. Es sind

keine Eisentheile mit dem Feuer direkt in Berührung, da der Schacht mit Chamotte

ausgekleidet ist. Die Zimmerluft oder frische Auſsenluft umspült die Heizflächen und

wird durch Vermittelung eines Verdunstungsbeckens angefeuchtet.

L. Marburg und Söhne in Frankfurt a. M. haben

verschiedene amerikanische Füllöfen, genannt Crown-jewel, ausgestellt. Die Einfüllung des

Brennmaterials geschieht nach Abhebung des Ofendeckels. Die Verbrennung erfolgt in

einem Feuertopfe, in welchem das Brennmaterial, langsam nach unten sinkend, sich

ausbreitet. Die Rauchführung ist zweckmäſsig; die Zimmerluft erwärmt sich an den im

Sockel befindlichen Rauchkanälen und an dem Ofenmantel. Die äuſsere Ausstattung mit

der Anordnung der Glimmerscheiben, welche das Feuer sichtbar machen, ist bekannt

(vgl. auch 1882 245 * 31). Die genannte Firma hat ferner

noch Füllöfen nach ihrem eigenen Systeme ausgestellt.

Besondere Beachtung verdienen die von A. Benver in

Berlin bezieh. Gebrüder Buderus in Hirzenhainerhütte

und Mainweserhütte in Oberhessen ausgestellten Füllreguliröfen. Die verschiedenen Arten derselben zeigen das Bestreben,

bei möglichster Ausnutzung des Brennmaterials eine gesunde Heizanlage zu schaffen,

und zeichnen sich namentlich die von der letztgenannten Firma stammenden Oefen,

welche den verschiedenen Patenten von Lönholdt (vgl.

1883 248 * 119) entsprechend eingerichtet sind, durch

sehr elegante Form aus. Die von Benver vorgeführten

Oefen sind von der Nürnberger Ofenfabrik nach Elterich's Patent (vgl. 1883 248 * 118) gebaut. Unter der reichhaltigen Ausstellung von Gebrüder Körting in Hannover befindet sich auch ein Füllregulirofen von A.

Giesker in Bleicherweg-Zürich (* D. R. P. Nr. 20658 vom 4. März 1882) mit

besonderer Regulirvorrichtung für die Zuführung der Verbrennungsluft. Die Wände des

Feuerraumes sind mit kleinen Oeffnungen versehen, welche mit dem Räume des

Aschenfalles in Verbindung stehen. In der Feuerthür ist eine durch Schraube

stellbare Regulirscheibe angebracht, welche die zur Verbrennung nöthige Luft unter

den Rost strömen läſst; ein Theil dieser Luft zieht jedoch durch die kleinen

Oeffnungen auch über die Flamme und, da derselbe sich auf seinem Wege dahin stark

erhitzt, so bewirkt er eine möglichst vollkommene Verbrennung der Feuergase. Die

erwähnte Regulirscheibe regulirt somit den Gang der Verbrennung, indem ihre

Einstellung die Gesammtmenge der zugeführten Verbrennungsluft bestimmt.

Die Verwendung eines eigenartigen Brennmaterials zeigen die von Rich. Pauly in Berlin ausgestellten Grude-Oefen, welche durch mehrere Patente (* D. R. P.

Nr. 981 vom 20. September 1877, vgl. D. p. J. 1878 230 448. * D. R. P. Nr. 8010 vom 8. April 1879 und

Zusätze Nr. 10085 vom 25. Juni 1879, Nr. 11902 vom 28. April 1880) geschützt sind.

Grude ist der Rückstand der bei der Paraffinfabrikation in Retorten ab-geschweelten

Braunkohle, welche durch Destillation alle Theer- und Schwefelbestandtheile verloren

hat und nur aus Kohle und erdigen Theilen besteht; diese Kokes verbrennen zu reiner

Kohlensäure und entwickeln weder Rufs, noch Rauch. In den ausgestellten Glutöfen

wird die Grude auf einer Unterlage von Asche entzündet, brennt dann gleichmäſsig

fort und entwickelt eine Temperatur von 275 bis 450°. Die Ofeneinrichtung ist diesem

eigenartigen Brennmateriale besonders angepaſst, wie auch für einfache Regulirung

des Brandes Sorge getragen ist; eine Lüftung des zu heizenden Raumes kann leicht

erfolgen.

Es sind noch zwei Anordnungen zu erwähnen, welche ermöglichen sollen, den Rauchabzug

zum Zwecke der Zurückhaltung der Feuergase im Ofen nach beendigter Heizung absperren

zu können, ohne die Gefahr des Austretens von Kohlenoxydgas und damit einer

Vergiftung der Zimmerluft hervorzurufen. Ed. Fiek in

Eberswalde und Max Adam in Posen gewähren in ihren

ausgestellten Einrichtungen dem sich entwickelnden Kohlenoxydgase einen Abzug und

schlieſsen dabei die berüchtigte, vielfach verbotene Ofenklappe in der

gebräuchlichen Form aus. Bei der Fiek'schen Anordnung

(* D. R. P. Nr. 35 vom 13. Juli 1877) wird aus dem Ofen ein besonderes enges Rohr in

den Rauchabzug hinter die Klappe geleitet. Bei Adam (* D. R. P. Nr.

18999 vom 1. Januar 1882) ist das Ofenrohr oval gebildet und die Drosselklappe

rechtwinklig abgebogen, so daſs die beiden Theile wechselseitig schlieſsen und

öffnen. Der gröſsere Schenkel der Klappe dient als Dunstklappe; ist er geschlossen

so wird der Rauchabzug erschwert und die Wärme der Rauchgase im Ofen weiter

ausgenutzt, wenn die eigentliche Heizung beendigt wird; hierbei ist der kleinere

Schenkel offen und gewährt dem Kohlenoxyd-gase einen Abzug nach dem Kamine. Während

des Heizens wird durch eine Vierteldrehung der kleinere Theil der Klappe

geschlossen; der gröſsere ist dann offen und gestattet den Abzug des Rauches. Bei

gewöhnlichen Ofen können beide Anordnungen etwas nützen, indem sie die Gefahr einer

Vergiftung veringern, wenn auch nicht ausschlieſsen. Am sichersten ist jedenfalls

die vollständige Beseitigung jeder Ofenklappe; der Gefahrlosigkeit muſs das Opfer

des durch die entweichenden Gase entstehenden Wärmeverlustes gebracht werden.

K. H.

Tafeln