| Titel: | Ueber Neuerungen an Injectoren. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 237 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Injectoren.

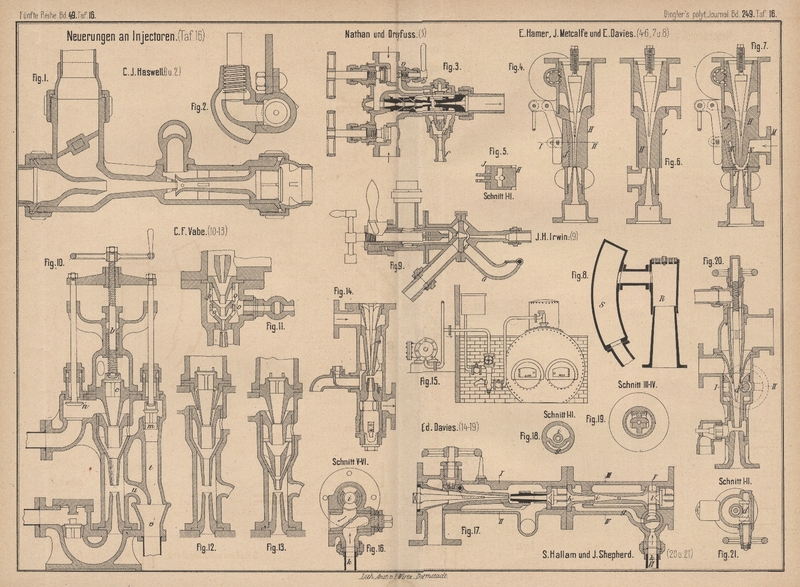

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Neuerungen an Injectoren.

Der Injector gehört zu denjenigen Vorrichtungen, deren Wirkungsweise durch eine

theoretische Untersuchung der einzelnen in Betracht kommenden Vorgänge nicht so

vollständig klar gelegt werden kann, daſs danach für gegebene Verhältnisse die

Bestimmung der günstigsten Formen und Maſse aller Theile möglich wäre. Es sind daher

auch, seit vor fast einem Vierteljahrhundert H.

GiffardVgl. 1859 153 * 323. 154 * 409. 1860 157 74. * 245. 158 * 162. seinen ersten Injector der

Akademie in Paris vorlegte, bis zum heutigen Tage alle Neuerungen an Injectoren nur

auf dem unsicheren Wege des Probirens zu Stande gekommen. Bei einem solchen

Imdunkelntappen ist immer die Gefahr, auf Irrwege zu gerathen, sehr groſs. Werden

bei den Versuchen zugleich mehrere Formen und Maſse geändert, wie es bei

Neuconstructionen von Injectoren fast immer der Fall ist, so wird nicht selten die

veränderte Wirkung einer Ursache zugeschrieben, welche entweder hierbei gar nicht

betheiligt ist, oder selbst in entgegengesetztem Sinne wirkt. Es braucht nur an den

ersten Friedmann'schen Injector (vgl. 1879 232 * 501) erinnert zu werden, dessen günstige Wirkung

man allgemein der durch die zweite Mischdüse bedingten wiederholten Einwirkung des

saugenden Strahles auf das Wasser zuschrieb. Diese Ansicht wurde über den Haufen

geworfen, als die spätere Anordnung, bei welcher die zweite Mischdüse von dem

Wasserzufluſsrohre vollständig abgesperrt ist, noch bessere Resultate ergab.

Wahrscheinlich war hauptsächlich die Verlängerung des Weges, auf welchem die

Condensation stattfindet, sowie die Verminderung der Anstauung in der Mischdüse beim

Anlassen an der vortheilhaften Wirkung schuld. Es ist daher nothwendig, bei der

Beurtheilung von neuen Anordnungen sehr vorsichtig zu sein und auſser den von dem

Constructeur beabsichtigten auch die zufälligen Veränderungen mit in Rücksicht zu

ziehen. Mit den nachstehend beschriebenen Neuerungen an Injectoren sind theils die

bislang allein verfolgten Ziele – nämlich bequeme Handhabung, sicheres Ansaugen des

Wassers, sichere Wirkung auch bei Zufluſs verhältniſsmäſsig warmen Wassers u.s.w. –

erstrebt, theils haben dieselben den Zweck, die Verwendung von Abdampf zum Betriebe der Injectoren zu ermöglichen.

Fig.

1 und 2 Taf. 16

zeigen zunächst einen nichtsaugenden Injector von C. J.

Haswell in Wien (Erl. * D. R. P. Nr. 3158 vom 14. Februar 1878), dessen

wesentlichste Eigenthümlichkeit darin besteht, daſs die Mischdüse ein wenig in die

trichterförmig erweiterte Fangdüse hineinragt und beide Düsen in der Nähe der

Mündungen durchlöchert sind. Es soll hierdurch der Schlabberverlust vermindert und

die Verwendung heiſsen Speisewassers ermöglicht werden. Als Abschluſsorgan an der

Ueberlauföffnung ist ein

Niederschraubventil (vgl. Fig. 2)

benutzt. Wie bei dem ersten Friedmann'schen Injector

bilden Gehäuse, Fangdüse und Wasserstutzen ein Stück, in welches einerseits die

Dampfdüse, andererseits die durch 4 Flügel geführte Fangdüse eingesetzt und mittels

Ueberwurfmutter befestigt sind. Die Theile können daher bequem aus einander genommen

werden; doch ist es bei dieser Anordnung etwas schwierig, eine genau conachsiale

Lage von Misch- und Fangdüse zu erreichen. Zum Reguliren des Wasserzuflusses wurde

statt eines Hahnes oder Ventiles eine gewöhnliche Drosselklappe vorgezogen.

Der in Fig. 3 Taf. 16 nach dem Techniker, 1883 Bd.

5 S. 185 abgebildete Injector von Nathan und Dreyfuss

in New-York stimmt hinsichtlich der Düsenanordnung im Wesentlichen mit dem neueren

Friedmann'schen Injector überein. Auch hier sind

zwei Mischdüsen vorhanden, welche behufs genauen Zusammenfallens der Achsen an die

Fangdüse angeschraubt sind. Der Raum zwischen den beiden Mischdüsen steht mit dem

Schlabberraume in Verbindung. Neu ist die Einschaltung eines kleinen

Dampfstrahlgebläses in das Ueberlaufrohr, welches zum Ansaugen des Wassers dient.

Gegenüber dem Hauptdampfventile ist an dem Dampfrohre ein Hilfsventil v angebracht, von welchem ein Kanal um das Gehäuse

herum nach der kleinen Dampfdüse d führt. Beim

Ingangsetzen des Injectors wird zunächst das Wasserventil und darauf das kleine

Ventil v aufgeschraubt, worauf der aus d austretende Dampfstrahl die durch das Ueberlaufventil

in den Raum e gelangende Luft nach unten durch die Düse

f ausbläst und so das Wasser ansaugt. Sobald

dasselbe aus der Düse f austritt, wird das

Hauptdampfventil geöffnet und v geschlossen. Ersteres

ist hier nicht direkt vor den Düsen, sondern in einiger Entfernung von denselben

angebracht, um sie, während der Injector nicht in Betrieb ist, kühl zu halten. – Bei

einer älteren, für Locomotiven bestimmten Anordnung ist das Hilfsventil v vorn zwischen Dampf- und Wasserventil angebracht.

Der Injector von C. F. Vabe in Paris (Erl. * D. R. P.

Nr. 3732 vom 16. Februar 1878), welcher in Fig. 10

Taf. 16 dargestellt ist, hat ebenfalls zwei Mischdüsen, von denen die der Dampfdüse

zunächst liegende cylindrisch ausgeführt ist. Der Raum zwischen beiden Düsen steht

durch ein besonderes Rohr t, in welches ein Ventil m eingeschaltet ist, mit dem Ueberlaufrohre v in Verbindung. Das Ventil m wird zugleich mit dem Dampfventile c und

dem Wasserventile n mit Hilfe der mit Rechtsund

Linksgewinde versehenen Spindel b bewegt. Die Ventile

m und n sind nämlich

an einem Querstücke aufgehängt, welches abwärts geschraubt wird, wenn man das Ventil

c in die Höhe schraubt. Ist der Injector nicht in

Betrieb, so haben die Ventile die gezeichnete Stellung. Oeffnet man nun beim

Ingangsetzen langsam das Dampfventil, wobei sich m und

n allmählich senken, so können die Luft und der

nicht condensirende Dampf zunächst sowohl durch den Krümmer w, wie auch durch das Rohr t

entweichen, womit eine

gute Saugwirkung erzielt werden soll. Ist das Ventil m

auf seinem Sitze angelangt, während das Wasserventil noch weit geöffnet ist, so ist

der Raum zwischen den beiden Mischdüsen vollständig abgesperrt. Die Stellung der

beiden Ventile c und n

wird dann so geregelt, daſs aus dem Ueberlaufrohre kein Wasser mehr abfliefst.

Die Anordnung Fig. 12

bezieh. 13 Taf. 16 soll benutzt werden, wenn sehr warmes Wasser oder Wasser aus

gröſseren Entfernungen anzusaugen ist; bei Fig. 12 ist

die Dampfdüse als Doppeldüse ausgeführt, während bei Fig. 13

noch eine dritte kurze Mischdüse hinzugefügt ist.

Fig.

11 Taf. 16 zeigt noch eine andere Construction von Vabe, bei welcher ebenfalls eine 3fache Mischdüse benutzt ist, deren

einzelne Theile aber sehr kurz ausgeführt sind. Der Raum o zwischen den Düsen wird wie bei den vorhergehenden Anordnungen beim

Ansaugen mit der freien Luft in Verbindung gebracht, dann aber abgeschlossen, und

zwar dient hier ein Hahn dazu. Daſs mit diesen mehrfachen Mischdüsen und dem

besonderen Auslasse ein schnelleres Austreiben der Luft, Condensiren des erst

eintretenden Dampfes und deshalb besseres Ansaugen zu erzielen ist als mit einer

einzigen langen und geschlossenen Düse, erscheint nicht unmöglich. Es kann dadurch

erklärt werden, daſs wegen der geringen Entfernung der Mischdüse von der Fangdüse

der Austritt in den die Fangdüse umgebenden Raum erschwert ist und deshalb in einer

gewöhnlichen geschlossenen Mischdüse beim Ansaugen zunächst eine Anstauung eintreten

kann. Mit Rücksicht hierauf können auch die seitlichen Durchbrechungen der Düsen,

wie sie in Fig. 1 Taf.

16 vorhanden sind, günstig wirken.

Eine amerikanische Construction, von J. H. Irwin

herrührend, ist in Fig. 9 Taf.

16 dargestellt. An derselben fällt zunächst die kurze, gedrungene Form der Dampfdüse

A und der Mischdüse C

auf. Irwin will durch sorgfältige jahrelange Versuche

gefunden haben, daſs diese Form mit den folgenden Maſsverhältnissen die günstigste

ist. Setzt man den kleinsten Durchmesser der Mischdüse = 1, so ist ihr gröſster

Durchmesser wie ihre Länge = 4 zu nehmen, ferner der Durchmesser und die Länge der

cylindrischen Dampfdüse = 2, der kleinste Durchmesser der Fangdüse = 1, der gröſste

= 2 und die Länge derselben = 16. Vor der Dampfdüse A

ist wie bei dem Injector von Wentz (1879 233 * 269) eine Hilfsdüse zum Anlassen angebracht, deren

Durchmesser zu 0,25 des Durchmessers von A angegeben

ist. Als sehr wichtig wird auch von Irwin

hervorgehoben, daſs sowohl das Wasserzufluſsrohr, wie das Ueberlaufrohr G unter Winkeln von 45° zur Achse des Injectors

angeschlossen sind. Für das erstere mag die geneigte Lage wegen der Kleinheit der

Kammer zwischen A und C

günstig wirken; die geneigte Lage des Ueberlaufrohres dürfte aber wohl nebensächlich

sein.

Der Ausschuſs für Wissenschaft und Gewerbe des Franklin

Institute in Philadelphia (vgl. Journal, 1880

Bd. 109 S. 106 und 386) hat eingehende Versuche mit diesem Injector angestellt, von

deren Ergebnissen folgende angeführt werden mögen. Mit 1k Dampf von 1k,26 (für 1qc) Ueberdruck wurden 23k Wasser von 17° auf eine Höhe von 2m,3 gehoben, wobei das Wasser eine Temperatur von

24° erhielt. Bei 7k,35 Ueberdruck dagegen wurden

mit 1k Dampf nur 7k,5 Wasser gefördert. Der Injector wirkte also bei geringer Dampfspannung

günstiger als bei hoher Spannung, was der verhältniſsmäſsig groſsen Weite der

Dampfdüse zuzuschreiben sein mag. Ferner wurde mit einer Dampfspannung von 6k,3 Ueberdruck eine Spannung von 23k,9 Ueberdruck überwunden und mit einer Spannung

von 0k,67 absolut noch eine Spannung von 1k,7 absolut. Wasser von 50° wurde mit Dampf von

2k,1 Ueberdruck 0m,48 gehoben und gegen den gleichen Druck eingeführt; kaltes Wasser wurde

mit 2k,81 Ueberdruck 6m,4 gehoben und gegen 4k,21 Ueberdruck

eingeführt u.s.w. Es darf wohl behauptet werden, daſs in jeder Hinsicht noch bessere

Resultate erzielt werden können, wenn man, namentlich durch Anordnung einer längeren

Mischdüse, eine vollständigere und schnellere Condensation des Dampfes ermöglicht.

Bemerkenswerth ist noch, daſs, wenn die Ueberlauföffnung durch Aufdrücken des

Daumens luftdicht verschlossen wurde, das mit dem Apparate verbundene Manometer

sofort um 1at zurückging und wieder um 1at stieg, sobald der Luft der Zutritt zu dem

Schlabberraume gestattet wurde.

Einiges Aufsehen hat, namentlich in England, der Injeetor von E. Hamer, J. Metcalfe und E. Davies in

Aberystwyth bezieh. Llandinam (* D. R. P. Nr. 3530 vom 14. April 1878) gemacht und

zwar wegen seiner späteren Ausbildung als Abdampfinjector. Fig. 4 bis

6 Taf. 16 zeigen die erste, noch für gewöhnlichen Betrieb bestimmte

Anordnung. Die Dampfdüse ist mittels eines kleinen Zahnstangengetriebes verschiebbar

behufs Regelung des Wassereinlaufes in die Mischdüse. Ferner ist in der Dampfdüse

eine verstellbare Nadel angebracht, durch welche der Dampfzufluſs ein wenig

verändert werden kann. Das Wesentlichste aber ist, daſs die Mischdüse in einer durch

ihre Achse gehenden Ebene getheilt ist. Die eine Hälfte H ist fest, die andere J senkrecht zur Achse

verschiebbar; zwei seitliche, H umfassende Lappen

dienen der letzteren zur Führung. Mit Hilfe eines Hebels soll beim Anlassen des

Injectors der bewegliche Theil zurückgezogen und, sobald der Injector mit Wasser

gefüllt ist, wieder an H angedrückt werden. Der äuſsere

Luftdruck hält dann die beiden Theile fernerhin zusammen.

Daſs diese Einrichtung bezüglich des Anlassens vortheilhaft wirkt, läſst sich in

gleicher Weise erklären, wie es oben für die Friedmann'schen und Falschen mehrfachen Mischdüsen geschehen ist. Auch hier

wird beim Ingangsetzen des Injectors der Luft und dem ersten Dampfe und Wasser ein

bequemer Ausweg geboten, während sie beim Austritte aus einer gewöhnlichen festen

Düse wegen der Nähe der Fangdüse nur schwer in das Ueberlaufrohr gelangen können,

also eine Anstauung in der Mischdüse verursachen und den Eintritt der zum Ansaugen

nöthigen Verdünnung verzögern oder ganz unmöglich machen. Auffällig ist an diesem Injector noch die

auſserordentliche Weite der Dampfdüse, welche für den gewöhnlichen Betrieb eine

groſse Dampfverschwendung bedingt.

Eine zweite, durch dasselbe Patent geschützte Construction, welche in Fig. 7 Taf.

16 abgebildet ist, unterscheidet sich von der vorigen nur dadurch, daſs in den

Theilen H und J ein

kegelförmiger Ringraum N ausgespart ist. Derselbe wird

an der Mündung durch die an H und J angeschraubten Stücke T

verengt. In diesen Raum N sollte nun durch den

seitlichen Stutzen M Abdampf eingeführt werden, um zur Erhöhung der Temperatur des in die Fangdüse

eintretenden Wassers beizutragen. Die Einrichtung war für Locomotiven bestimmt. In der Rauchkammer derselben

sollte an dem Ausblasrohre R (Fig. 8 Taf.

16) eine besondere Kammer S zur Aufnahme einer gewissen

Menge des Abdampfes angebracht werden. Diese Menge war durch einen auf R aufgesetzten Scheibenhahn, welcher dem nach oben

ausblasenden Dampfe mehr oder weniger Widerstand bot, zu regeln. Aus S wurde der Abdampf dem Injector bezieh. dem Stutzen

M (Fig. 7)

zugeleitet. Die Anordnung einer gröſseren Kammer hielt man für nöthig, um die

Wirkung des stoſsweisen Auspuffes abzuschwächen. Die Verwerthung eines Theiles des

Abdampfes sollte hier also einzig darin bestehen, daſs dem aus der Mischdüse

austretenden Wasserstrahle, nachdem ihm durch gespannten

Dampf die nöthige Geschwindigkeit ertheilt war, noch Wärme zugeführt

wurde.

Bei Versuchen mit diesem Injector stellte sich dann wahrscheinlich heraus, daſs

derselbe auch in Betrieb blieb, wenn man den Zufluſs des gespannten Dampfes

verringerte, oder auch gänzlich absperrte. So wurde man dazu geführt, den Injector

nur mit Abdampf zu betreiben.

Im J. 1880 erhielt E. Davies in Llandinam ein Patent (*

D. R. P. Kl. 59 Nr. 12848 vom 4. Juni 1880) auf Neuerungen an dem vorbeschriebenen

Injector, durch welche er die in Fig. 14 bis

19 Taf. 16 veranschaulichte, für den Betrieb mit Abdampf bestimmte

Gestalt erhielt. Nur der linke Theil der Figur 17

stellt den eigentlichen, aus Fig. 4 Taf.

16 hervorgegangenen Abdampfinjector vor, während der rechte mit Flanschen

angeschraubte Theil unter Umständen zu Hilfe genommen werden soll, wenn man

gespannten Dampf mit zum Betriebe verwenden will.

Was zunächst den Haupttheil betrifft, so muſs als wesentlichste Eigenthümlichkeit

desselben (welche sonderbarer Weise weder in der Patentschrift, noch in anderen

Beschreibungen aufgeführt ist) die gegen Fig. 4 noch

vermehrte Weite der Dampfdüse hervorgehoben werden, in Folge deren ihr Querschnitt

sowohl im Vergleiche mit den Misch- und Fangdüsen, als auch namentlich im Vergleiche

mit der engen Ringspalte für den Wasserzufluſs auſserordentlich groſs erscheint.

Alle anderen Neuerungen sind unerheblich. Die Nadel in der Dampfdüse ist

festgestellt und hat daher keinen Zweck mehr. Statt der Dampfdüse ist die Mischdüse, welche hier

nicht mehr einen Theil des Gehäuses bildet, beweglich gemacht, um den Wasserzufluſs

zu regeln. Die Theilung dieser Düse ist beibehalten und der bewegliche Theil drehbar

angeordnet. Eine Vorrichtung zum Aufklappen desselben von Hand ist nicht vorhanden,

da man fand, daſs der eintretende Dampf sich selbst die Klappe öffnete und der

Luftdruck dieselbe unmittelbar nach dem Ansaugen wieder schloſs. Es ist zu beachten,

daſs diese Theilung der Mischdüse mit dem Betriebe durch Abdampf nichts zu thun hat,

wie vielfach fälschlich angegeben ist, sondern wie aus dem Obigen hervorgeht, nur

zum Anlassen dienen soll und kann. Der feste Theil der Düse trägt einen Arm, in

welchen die Fangdüse eingeschraubt ist, so daſs sich diese mit der Mischdüse

verschieben muſs und daher in einer Hülse geführt wird. Die Verschiebung geschieht

mittels eines Handrades, an dessen Spindel unten ein excentrischer, in eine Quernuth

der Düse eingreifender Zapfen sich befindet.

Wird der rechts in Fig. 17

Taf. 16 gezeichnete Hilfsapparat in Verbindung mit dem Injector benutzt, so tritt

der Wasserstrahl durch die Düse h aus, während durch

das Rohr k und den Kanal g

gespannter Dampf zugeführt wird. Die Mischdüse geht hier unmittelbar in die Fangdüse

über. Ein zwischen k und g

eingeschalteter Hahn stellt, wenn der Dampfkanal g

abgesperrt ist, eine Verbindung zwischen der Doppeldüse i und der freien Luft her, um bei Störungen des Betriebes das Wasser

ableiten zu können. Ist der Kanal g aber ganz geöffnet,

so ist der Raum l abgesperrt.

Fig.

14 Taf. 16 zeigt nach dem Techniker, 1883 Bd.

5 S. 104 die neueste Form dieses Injectors, welche für die vertikale Lage bestimmt

ist, während der ursprüngliche Apparat Fig. 17 in

horizontaler Stellung benutzt werden sollte, damit das Gewicht des beweglichen

Düsentheiles den Schluſs herbeiführe. Es muſs sich also wohl herausgestellt haben,

daſs der Luftdruck allein hierzu genügt. Abgesehen von der Vereinfachung, daſs hier

die Dampfdüse und die Mischdüse festgelagert sind, also eine Veränderung des

Wasserzuflusses nicht mehr möglich ist, hat diese Anordnung keine bemerkenswerthe

Neuerungen aufzuweisen. In Fig. 15

Taf. 16 endlich ist die Gesammtanordnung des Injectors zwischen Maschine und Kessel

dargestellt.

Aus den verschiedenen Berichten über die mit diesem Injector angestellten Versuche

geht hervor, daſs derselbe mit Abdampf zuverlässig als Kesselspeiser wirkt, wenn,

die Kesselspannung nicht mehr als 5 bis höchstens 5at,5 beträgt. Ist sie gröſser, so muſs der in Fig. 17

angegebene Hilfsapparat benutzt werden, mit welchem dann Spannungen bis zu 11at überwunden werden können. Der Behälter, aus

welchem das Wasser zuflieſst, muſs ein wenig über dem Injector liegen. Besondere

Vorrichtungen zum Anlassen u.s.w. sind nicht nöthig. Es genügt, von dem Abdampfrohre

seitlich ein nach dem Injector führendes Rohr abzuzweigen, dem z.B. bei gewöhnlichen

Locomotiven ein Durchmesser von 75mm gegeben

werden soll. Sobald dann die Maschine angelassen wird, kommt auch der Injector

selbstthätig in Betrieb. Derselbe wurde u.a. bei einer Fördermaschine benutzt; er

trat jedesmal mit dem ersten Auspuffe der Maschine in Wirkung und hörte auf zu

wirken, sobald die Maschine stillstand, ohne daſs er irgend welche Bedienung

erforderte. Da das Ausblasrohr offen bleibt, so kann ein Rückdruck auf den Kolben

nicht stattfinden; ja es soll sogar nach mehreren Angaben beim Ingangsetzen des

Injectors der Druck vor dem Kolben etwas unter den Atmosphärendruck gesunken sein.

Die Temperatur des geförderten Wassers betrug nach zwei Angaben etwa 88°, wobei die

Temperatur des Speisewassers in einem Falle 11°, im anderen 19° war. In Deutschland

wird dieser Injector von Schäffer und Budenberg in

Buckau-Magdeburg ausgeführt.

Ein zweiter Abdampfinjector ist nach dem Engineer, 1882

Bd. 53 S. 378 in Fig. 20 und

21 Taf. 16 abgebildet, Derselbe ist in England an S. Hallam und J. W. Shepherd patentirt und

wird von Weild und Comp. in Manchester angefertigt, Um

den Injector sowohl mit Abdampf, wie mit gespanntem Dampfe betreiben zu können, sind

zwei concentrische Dampfdüsen vorhanden; in die innere kann gespannter Dampf, in die

äuſsere Abdampf eingelassen werden. Mittels einer Regulirnadel kann die innere Düse

ganz abgesperrt werden, wenn der Injector mit Abdampf betrieben werden soll. Die

Mischdüse ist verschiebbar und zwar dient zur Verschiebung eine Spindel d mit Handrad, auf welcher sich zwei in eine Ringnuth

der Düse eingreifende Excenterscheiben befinden. Berichte über Versuche mit diesem

Injector liegen nicht vor.

Nachdem erfahrungsmäſsig festgestellt ist, daſs mit Abdampf betriebene Injectoren

sehr gut wirken, ohne eine Drosselung des Ausblasdampfes, also eine Erhöhung des

Vorderdampfdruckes auf den Kolben zu erfordern, darf wohl angenommen werden, daſs

derartige Injectoren bald mehr Eingang finden werden. Wie vortheilhaft die Benutzung

derselben unter Umständen sein kann, ist leicht einzusehen. Wird z.B. in einen

Kessel das Speisewasser mit einer Temperatur von 18° mittels Pumpe in den Kessel

eingeführt, so sind bei 5at Ueberdruck im Kessel

jedem Kilogramm Wasser 655 – 18 = 637c zuzuführen.

Benutzt man nun einen Theil (etwa ⅛) des Abdampfes zum Betriebe eines Injectors, so

wird nach obigen Angaben in diesem das Wasser auf 88° vorgewärmt; es werden

demselben also 88 – 18 = 70c durch den Abdampf

zugeführt, d. s. etwa 11 Procent der Gesammtwärme; folglich werden im zweiten Falle

auch 11 Procent an Kohlen gespart.

Ein Injector, welcher mit Abdampf betrieben werden soll, muſs sich von einem

gewöhnlichen Injector (wie oben schon hervorgehoben) hauptsächlich durch eine

verhältniſsmäſsig sehr groſse Dampfdüse unterscheiden. Nach den früher vom Verfasser

(vgl. 1882 243 1) veröffentlichten Berechnungen der hier

in Betracht kommenden Pressungen und Geschwindigkeiten läſst sich das Verhältniſs des

Dampfdüsenquerschnittes zu dem Querschnitte der Misch- bezieh. der Fangdüse leicht

näherungsweise ermitteln. Soll z.B. ein Kessel mit 5at Ueberdruck gespeist werden, so muſs das Wasser in die Fangdüse mit

einer Geschwindigkeit von 32m,5 eintreten. Nimmt

man nun an, daſs zu 1k Wasser 0k,12 Dampf genügen (womit allerdings eine

Erwärmung auf 88° noch nicht erreicht würde), so müſste der Dampf mit einer

Geschwindigkeit von 286m aus der Dampfdüse

austreten, um dem Wasser die nöthige lebendige Kraft zu ertheilen. Es würde daher an

der Mündung der Dampfdüse eine Pressung von 0at,75

herrschen müssen, welche einem specifischen Gewichte des Dampfes von 0,462

entspricht. 0k,12 des aus der Düse austretenden

Dampfes hätten mithin einen Rauminhalt von 0,12 : 0,362 = 0cbm,26 und diese 0cbm,26 Dampf müſsten in derselben Zeit t den

Querschnitt f1 der

Dampfdüsenmündung durchströmen, in welcher 1k,12

des Gemisches in den kleinsten Querschnitt f2 der Fangdüse eintreten. Setzt man das specifische

Gewicht dieses Gemisches in Hinsicht auf die unvollständige Condensation = 0,9, so

nehmen 1k,12 einen Raum von 1,12 : (0,9 × 1000) =

0cbm,00124 ein. Es muſs demnach sein:

286 tf1 = 0,26 und 32,5 tf2 = 0,00124,

f1 :

f2 = (0,26 × 32,5)

: (0,00124 × 268) = 23,8,

also der Durchmesser der Dampfdüse fast 5 mal so groſs als der

Durchmesser der Fangdüse. Für die thatsächlich erreichte Erwärmung des Wassers auf

88° wird, wenn das zuflieſsende Speisewasser nicht schon sehr warm ist, eine

wesentlich gröſsere Dampfmenge als 0k,12 für 1k Wasser erforderlich, so daſs auch der

Querschnitt der Dampfdüse noch gröſser zu nehmen ist. Ebenso müſste derselbe gröſser

sein, wenn im Kessel mehr als 5at Ueberdruck

vorhanden sind. Sind auch nach den obigen Berichten höhere Spannungen als 5at,5 Ueberdruck mit diesen Injectoren nicht

überwunden, so erscheint es doch nicht unmöglich, auch höhere Spannungen mit

denselben zu erreichen, wenn nur die Dampfdüse groſs genug gemacht wird und durch

lange oder mehrfache Mischdüsen, ringförmige Mündung der Dampfdüse u.s.w. für

möglichst vollständige Mischung und Condensation gesorgt wird.

Whg.

Tafeln