| Titel: | F. Van Rysselberghe's gleichzeitiges Telephoniren und Telegraphiren auf derselben Leitung und Beseitigung der Induction in Telephonleitungen. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 260 |

| Download: | XML |

F. Van Rysselberghe's gleichzeitiges Telephoniren

und Telegraphiren auf derselben Leitung und Beseitigung der Induction in

Telephonleitungen.

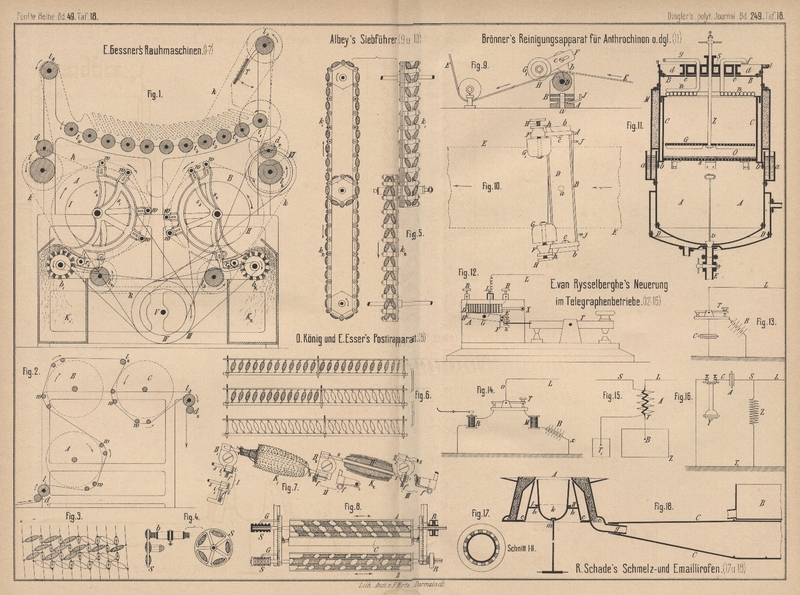

Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Van Rysselberghe's Neuerungen im Telephonbetriebe.

Die Art und Weise, in welcher F. van Rysselberghe in

Schaerbeeck (Belgien) die Inductionswirkungen in Telephondrähten beseitigt und die

Leitung zum Telephoniren und Telegraphiren zugleich benutzbar macht (vgl. 1882 245 231) bilden den Gegenstand der vorliegenden Patentschriften (* D. R.

P. Kl. 21 Nr. 21097 und *Nr. 22633 vom 27. bezieh. 9. Juni 1882).Ein drittes Patent (*Nr. 21453 vom 17. Juni 1882) betrifft die Verwendung von

„Doppelleitungen derart z.B., daſs

die eine die andere umgibt, zum Telephoniren und Telegraphiren durch

Kabel oder auf weiteste Entfernungen“; beide Leitungen sind gegen

einander isolirt; in der gebenden Station wird die eine Leitung durch den

Sender hindurch, in der Empfangsstation die andere durch den Empfänger

hindurch an Erde gelegt, während das zweite Ende jeder Leitung isolirt

bleibt. Der in die erste Leitung entsendete (Ladungs-) Strom soll inducirend

auf die zweite Leitung wirken und so telegraphiren bezieh.

telephoniren.

Da, wo die Inductionswirkung von einer Telephonleitung ausgeht, sich also in einer

zweiten durch Mithören äuſsert., will van Rysselberghe

sie unschädlich machen, indem er „in allen Drähten des Telephonnetzes ein

summendes Geräusch hervorruft, etwa durch eine elektrisch angeschlagene

Stimmgabel oder ein anderes mechanisch ertönendes Instrument.“ Zu befürchten

steht, daſs dabei auch das in jede Leitung Gesprochene in ihr selbst schwer zu

verstehen sein wird.

Die Inductionswirkung von Telegraphirströmen auf Telephonleitungen will Van Rysselberghe dadurch beseitigen, daſs er nicht mit

plötzlich oder stoſsweise auftretenden, sondern mit graduellen Strömen telegraphirt, d.h. mit solchen, welche beim Schlieſsen

allmählich an Stärke zunehmen und beim Unterbrechen nach und nach an Stärke

abnehmen. Zur Erzeugung solcher Ströme (deren Anwendung die

Telegraphirgeschwindigkeit vermindern wird) bringt Van

Rysselberghe 3 Mittel in Vorschlag: den Widerstandstaster (Fig. 12

Taf. 18), den Condensator (Fig. 13)

und einen Elektromagnet (Fig.

14).

Im Widerstandstaster (Fig. 12)

besteht der Widerstand HE aus Metallscheiben, zwischen

denen je eine Scheibe aus halbleitendem Materiale liegt; die Scheibe E ist über die Klemme B

mit dem einen Batteriepole verbunden- von der vollständig isolirten Scheibe D geht ein Draht nach der Klemme R und durch den Empfänger zur Erde. HE ist um die Achse X

drehbar. Die Leitung L ist von der Klemme L1 aus mit der Achse

G des Metallstückes AF

verbunden, welches von dem Tasterhebel T in einer Gabel

erfaſst und um G gedreht wird. Beim Niederdrücken von

T wird daher erst der Empfänger abgeschaltet, dann

der Strom der Batterie durch einen anfänglich sehr groſsen, allmählich kleiner

werdenden, endlich ganz wegfallenden Widerstand in die Leitung L entsendet; das Umgekehrte findet beim Loslassen des

Tasters statt.

Beim Niederdrücken des Tasters T (Fig. 13)

wird der Strom erst zur Ladung des Condensators C,

dessen untere Belegung mit der Erde verbunden ist, verbraucht und deshalb wächst die

anfänglich schwache Stromstärke in der Linie L erst

nach und nach, während bei der Unterbrechung der Condensator sich ebenso allmählich

durch die Linie entladet.

Der Elektromagnet M ist in Fig. 14

zwischen der Batterie B und dem Arbeitscontacte des

Tasters T eingeschaltet gezeichnet, während er auch bei

x eingeschaltet werden könnte. Würde der

Elektromagnet R des Empfängers nach v, also zwischen Taster T

und Linie L verlegt, so würde die Einschaltung noch

eines besonderen Elektromagnetes entbehrlich. Bei Schlieſsung des Stromes der

Batterie B erzeugt die Magnetisirung des Kernes von M bezieh. R

Inductionsströme, welche den Batteriestrom momentan schwächen.

Soll nun derselbe Leitungsdraht gleichzeitig zum

Telephoniren und Telegraphiren (mittels Morse, Hughes, Wheatstone u.s.w.) benutzt

werden, so empfiehlt Van Rysselberghe dazu einfach die

Anwendung gradueller Ströme zum Telegraphiren, weil

diese, „selbst wenn sie direkte sind, keine störende Wirkung in dem Telephon

hervorbringen,“ oder er geht darauf aus, das Telegraphenamt und das

Telephonamt von einander – wie er meint – vollständig unabhängig zu machen, was er

durch Anwendung eines Inductors oder eines Condensators zu erreichen gedenkt.

Der Inductor A mit Eisenkern (Fig. 15

Taf. 18) hat seine primäre Rolle in der eigentlichen Telegraphenleitung L, welche sich als TB nach

dem Telegraphenamte Z fortsetzt; die secundäre Rolle

liegt mit dem einen Ende an Erde T1, mit dem anderen an der von S aus nach dem Telephonamte führenden Leitung. Dabei

„darf die Abzweigung TB von dem Telegraphenamte

Z nie isolirt oder ausgeschaltet seinWie dies leicht erreichbar ist, wurde schon in D.

p. J. 1879 231 * 143

angegeben. und auf letzterem nur mit graduellen Strömen

gearbeitet werden.“

Bei Anwendung eines Condensators wird an beiden Enden

der Leitung die Schaltung nach Fig. 16

Taf. 18 gewählt. Bei S verzweigt sich die

Telegraphenleitung. Der eine Zweig geht durch die Apparate des Telegraphenamtes Z zur Erde T1 und soll einen Widerstand von wenigstens 500 Ohm

darbieten. Im Amte Z wird wieder mit graduellen Strömen

gearbeitet und dazu entweder die Anordnung der Apparate entsprechend Fig. 14

gewählt oder nach einer der bei Besprechung dieser Anordnungerwähnten beiden

Abänderungen. Der zweite Zweig geht von S bloſs bis zur

einen Belegung eines Condensators A von geringer

Capacität (¼ Mikrofarad genügt), von dessen zweiter Belegung eine Leitung C nach dem Telephonamte Y

und ebenfalls zur Erde T1 weiter geführt ist. Van Rysselberghe

verlangt hierbei mit Grund ausdrücklich, daſs im Telegraphenamte Z die Abzweigung nie direkt mit der Erde in Verbindung

stehe, sondern immer ein Widerstand von 500 Ohm eingeschaltet sei, und hält hierzu

die Einschaltung des Empfängers bei v in Fig.

14 für das Beste, weil dann der Widerstand der Drahtrolle des Empfängers

immer zwischen Leitung und Erde eingeschaltet bleibt. Um auf lange Entfernungen mit

besserem Erfolge arbeiten zu können, wird im Telephonamte noch die Anwendung eines

Commutators (in Form eines Morsetasters) empfohlen, mittels dessen beim Sprechen der

Widerstand des Hörinstrumentes und beim Hören der Widerstand des Sprechapparates

ausgeschaltet werden soll.

E–e.

Tafeln