| Titel: | Mégy's Reibungskuppelung. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 284 |

| Download: | XML |

Mégy's Reibungskuppelung.

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

Mégy's Reibungskupplung.

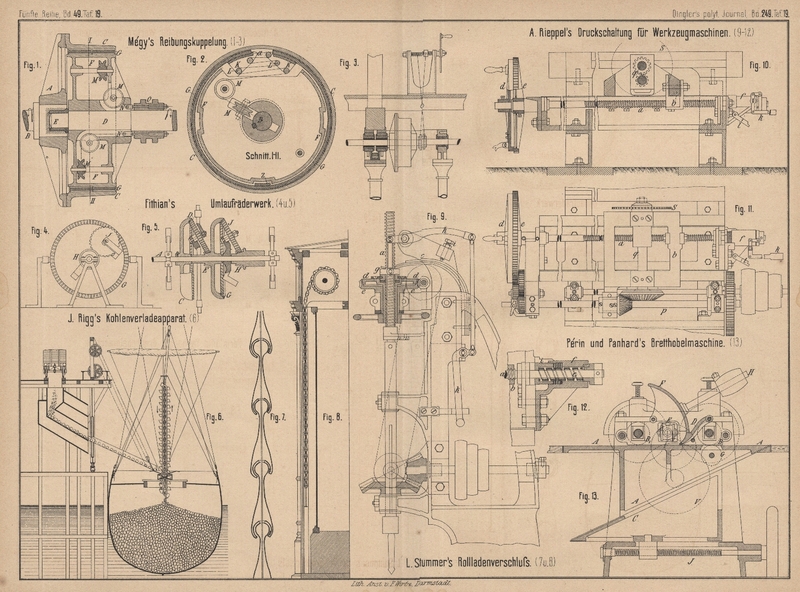

Die in Fig. 1 und 2 Taf. 19

nach dem Portefeuille économique des Machines, 1883 S.

82 abgebildete Kuppelung von Mégy, welche von Sautter, Lemonnier und Comp. in Paris ausgeführt wird,

hat eine cylindrische Reibungsfläche. Der äuſsere guſseiserne Cylinder C ist mit der auf dem einen Wellenende B befestigten Scheibe A

verschraubt. Der innere Reibungskörper wird durch zwei Stahlfedern G gebildet, welche auſsen mit Kupfer bekleidet sind und

einen auf dem anderen Wellenende D befestigten Cylinder

F umgeben. Den Federn wird eine solche Krümmung

ertheilt, daſs sie, in den Cylinder C eingelegt, durch

ihre Spannung eine zur Kraftübertragung genügende Reibung hervorrufen. Um die

Kuppelung auszulösen, werden die beiden Enden der Federn mit Hilfe einer

Flaschenzuganordnung zusammengezogen. Zu dem Zwecke sind an den Federenden Knaggen

K angebracht, welche je 2 bezieh. 3 Rollen L tragen, und über diese sind an dem einen Federende

(bei a) befestigte Gall'sche Ketten mit kurzen flachen Gliedern gelegt. Mit letzteren ist eine

gewöhnliche Kette verbunden, welche über die in F

gelagerten Rollen M geleitet und an dem verschiebbaren

Muffe O bei N befestigt

sind.

Um eine Verschiebung der Federn zu verhindern, greifen dieselben mit einem Ansätze

Z in eine Vertiefung der inneren Trommel F ein. Zur Sicherung einer conachsialen Lage der beiden

Wellen greift die Welle D mit einem Zapfen E in das ausgebuchste Ende der Welle B. Da die Federn zur Erzeugung der Reibung sehr kräftig

sein müssen, so ist, wenn die zu übertragende Umfangskraft nicht sehr gering ist,

beim Ausrücken der Kuppelung trotz der Einschaltung des Flaschenzuges doch eine

bedeutende Kraft zur Verschiebung des Muffes O

erforderlich., so daſs im Allgemeinen ein Schraubengetriebe hierzu nöthig sein wird

(vgl. Fig. 3 Taf. 19).

Die Kuppelung ist bereits mehrfach in Benutzung und soll zufriedenstellend wirken. So

wird dieselbe u.a. in einer Eisenbahnwerkstätte zu Creuzot zur Uebertragung von

40e bei 50 Umläufen in der Minute verwendet.

Der Durchmesser der Reibungsfläche ist hier 0m,994, so daſs also die Reibung (40 × 75 × 60) : (50 × 0,994π) = 1154k betragen

muſs. Rechnet man den Reibungscoefficienten (der Ruhe) zu ⅕, so würde mithin der

Gesammtdruck, welchen die gespannten Federn auf die Cylinderfläche ausüben, 5770k ausmachen.

Eine Eigenthümlichkeit dieser Kuppelung, durch welche sie zur Sicherheitskuppelung

wird, ist die, daſs man die Reibung nicht wie bei anderen Reibungskuppelungen durch

festeres Anpressen der Reibungskörper an einander beliebig steigern kann, sondern

daſs dieselbe durch die Federspannung (welche sich allerdings mit der Abnutzung ein

wenig ändert) ein für alle Mal bestimmt ist. Geht die Umfangskraft über diesen

Betrag hinaus, so tritt Gleiten ein.

Tafeln