| Titel: | A. Rieppel's Druckschaltung für Werkzeugmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 287 |

| Download: | XML |

A. Rieppel's Druckschaltung für

Werkzeugmaschinen.

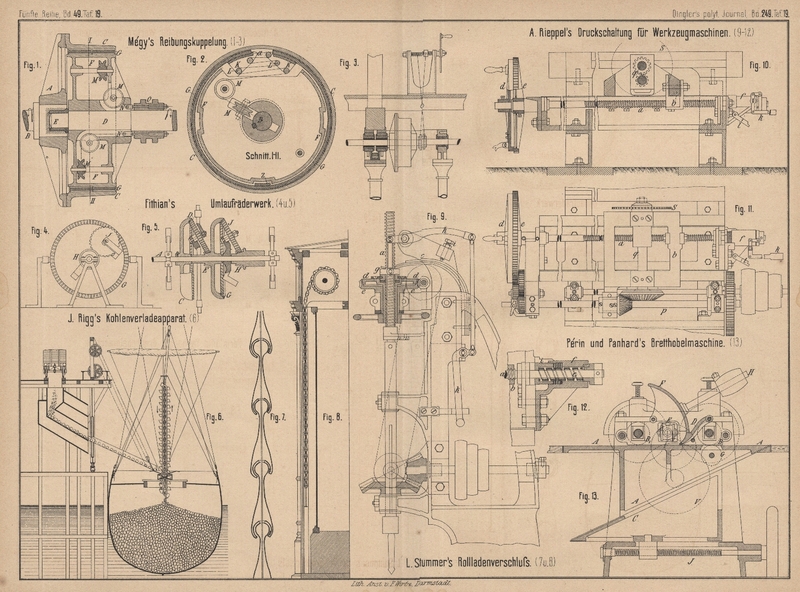

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

A. Rieppel's Druckschaltung für Werkzeugmaschinen.

Bislang geht die selbstthätige Schaltung bei den meisten Werkzeugmaschinen derart vor

sich, daſs die Schaltbewegung während des Verlaufes einer und derselben Arbeit in

jedem Augenblicke in einem bestimmten unveränderlichen Verhältnisse zu der

Arbeitsbewegung steht, einerlei wie der Widerstand wechselt. Dies ist nun häufig ein

groſser Uebelstand. Kein Material ist so durchaus homogen, daſs nicht der

Arbeitswiderstand beträchtliche Aenderungen aufweist. Insbesondere macht sich dies

beim Bohren bemerkbar und sieht man sich bei dieser Arbeit daher häufig veranlaſst,

auf die selbstthätige Schaltung ganz zu verzichten. Andererseits treten aber Fälle

ein, wo, wie z.B. beim Brückenbaue, das Bohren eine Massenarbeit ist, bei welcher

ein Arbeiter mehrere Maschinen zu bedienen hat und eine selbstthätige Schaltung

unbedingtes Erforderniſs ist. Ein noch beträchtlicheres Wechseln des

Arbeitswiderstandes kann durch die Form des Arbeitstückes bedingt sein. Als Beispiel

möge eine Eisensäge dienen. Gesetzt dieselbe hätte einen H- oder -Träger durchzuschneiden, so werden die Sägezähne beim

Durchgange durch die Flanschen in weit gröſserer Zahl gleichzeitig angreifen als auf

dem Wege durch den Steg allein, der Arbeitswiderstand daher auch beim Durchschneiden

der Flanschen beträchtlich gröſser sein als bei der Arbeit im Stege. Gleichwohl

werden nur wenige Maschinen darauf eingerichtet, daſs sie eine Veränderung der

Schaltgeschwindigkeit während der Arbeit zulieſsen. Noch ein Umstand läſst bei

dieser Maschine die übliche Einrichtung der Schaltung mangelhaft erscheinen. Läuft

nämlich die Säge, was kaum zu vermeiden ist, auch nur um einen geringen Betrag

unrund, so wechselt der Arbeitswiderstand bei jedem Arbeitsumlaufe derselben ganz

beträchtlich, wodurch nicht nur die Leistungsfähigkeit der Säge herabgezogen wird,

sondern auch eine Vorbedingung zum Bruche gegeben ist. Ebenso kann bei allen

Werkzeugmaschinen mit constantem Vorschübe durch Stumpfwerden der Werkzeuge u.s.w.

der Arbeitsdruck so anwachsen, daſs Brüche unvermeidlich sind. Alle diese

Uebelstände lassen sich vermeiden, wenn man die Schaltbewegung mit constantem

Vorschübe aufgibt und dafür Schaltung unter constantem Drucke einführt.

Dieser Gedanke ist nicht neu; ja man kann sagen, daſs die Schaltung mit constantem

Drucke die ältere ist. Bekanntlich wurden und werden noch jetzt kleinere

Bohrmaschinen gebaut, bei denen die Nachstellung der Bohrspindel unter dem Einflüsse

eines sie direkt oder mittels einer Hebelübersetzung belastenden Gewichtes erfolgt.

Hier ist der Schaltdruck unveränderlich; indessen liegt ein groſser Uebelstand in

der mangelnden Regulirungsfähigkeit desselben. Auch würde das Belastungsgewicht bei

nur einigermaſsen

beträchtlicheren Bohrungen unbequem groſs werden. Bei anderen Werkzeugmaschinen ist

eine ähnliche Anordnung meistens auch nicht ausführbar. Um aber auf die Vortheile

der Schaltung unter constantem Drucke nicht verzichten zu müssen, verbindet A. Rieppel in Gustavsburg bei Mainz (* D. R. P. Kl. 49

Nr. 22201 vom 19. August 1882) mit den gewöhnlichen Schaltmechanismen noch eine

Reibungskuppelung und erlangt dadurch eine vollkommene, leicht regulirbare

Druckschaltung, welche sich überdies, wenn solches wünschenswerth erscheinen sollte,

durch einfaches Festklemmen der Kuppelung in eine solche mit constantem Vorschübe

verwandeln läſst. Als Beispiele für diese Anordnung mögen eine Metallsäge und eine

Bohrmaschine dienen, bei welchen, wie oben erörtert, die Schaltung unter constantem

Drucke besondere Vortheile bietet. (Vgl. auch Zeitschrift

des Vereins deutscher Ingenieure, 1883 S. 307.)

Fig.

10 und 11 Taf. 19

stellen eine Eisenkaltsäge in Aufriſs und Grundriſs

vor. Das Sägeblatt S ist mit seiner Spindel q in dem Schlitten b

gelagert, welcher seinerseits auf der mit dem Maschinengestelle verbundenen Bettung

durch die Schraube a geschaltet wird. Diese letztere

ist in ihrer Längsrichtung um einige Millimeter verschiebbar und wird durch eine in

dem Gehäuse f untergebrachte Spiralfeder stets nach

rechts gezogen. Auf das andere Ende dieser Schraubenspindel ist der innere Kegel d der Reibungskuppelung festgekeilt, welcher daher für

gewöhnlich in den Hohlkegel e festgeklemmt wird.

Letzterer hat Auſsenverzahnung und erhält seine Bewegung unter Vermittelung von

Zahnrädern von der Welle p aus, welche in ihrer ganzen

Länge genuthet ist und mittels Feder ein in einem Arme des Schlittens b gelagertes Kegelrad mitnimmt. Dasselbe greift in ein

gröſseres, auf einer Zwischenwelle sitzendes Rad ein. Von dieser Zwischenwelle aus

wird sodann mittels zweier breiter Stirnräder von geringem Durchmesser die Bewegung

auf die Sägespindel q übertragen. Die Welle p erhält ihre Drehung von der Transmission aus unter

Vermittelung einer Stufenscheibe und eines einfachen Rädervorgeleges. Die in dem

Gehäuse f (vgl. Fig. 12

Taf. 19) befindliche Feder c besitzt solche Abmessungen

und wird mittels der Schraubenklappe i derart

angespannt, daſs nach Abzug der zum Schlüsse der Reibungskuppelung nöthigen Kraft

ein Arbeitsdruck sich ergibt, welcher in den dünnsten Theilen der zu schneidenden

Profilen die höchste zulässige Spandicke erzeugt. Natürlich muſs die Uebersetzung so

gewählt werden, daſs hierbei die Schaltung in dieser Gröſse wirklich eintritt.

Gelangt nun die Säge an dickeren oder sonst gröſseren Widerstand bietenden Stellen

zur Arbeit, so wird die Feder c nachgeben, dadurch die

Kuppelung mehr oder weniger gleiten und die Nachstellung eine geringere werden.

Ist der Schlitten am Ende seiner Bahn angelangt, so wird durch Zurückdrücken des

Hebels k, welcher in dieser zurückgedrückten Stellung

durch den Haken l erhalten werden kann, die Feder c zusammengepreſst, dadurch die Spindel a nach links ausgeschoben und so die Reibungskuppelung

gelöst. Mittels eines an der Scheibe d angebrachten

Kurbelgriffes kann alsdann die Spindel a von Hand in

umgekehrtem Sinne gedreht und dadurch der Schlitten zurückgezogen werden.

Die beschriebene Einrichtung ist auf dem Werke Gustavsburg der Süddeutschen

Brückenbau-Actiengesellschaft seit längerer Zeit an einer Säge von Klett und Comp. angebracht und soll die Leistung

derselben unter Umständen bis zu 30 Proc. gegen früher gestiegen sein.

Fig.

9 Taf. 19 stellt eine Bohrmaschine mit

Einrichtung für constanten Anstellungsdruck dar. Die Spindel wird mittels der gegen

Drehung gesicherten Schraube a niedergetrieben. Diese

letztere erhält ihre Nachstellung durch die in der verlängerten Nabe der

Kuppelungsscheibe d angeordneten Mutter. Die Scheibe

d stützt sich mittels des Zwischenstückes g gegen die Feder c,

welche dieselbe in den Aufsenkegel e hineinpreſst.

Dieser letztere erhält durch ein Schneckenrad eine der gröſsten zu erreichenden

Nachstellung entsprechende Drehung. Die nöthige Verschiebbarkeit der Spindel nach

oben wird durch ein geringes Spiel zwischen dem auf der Mutter aufgekeilten Handrade

und der im Maschinengestelle gelagerten Nabe von e

ermöglicht. Wie leicht einzusehen, muſs der Druck der Feder c, welcher mittels der Schraube i regulirt

werden kann, gleich dem Anstellungsdrucke des Bohrers, vermindert um das Gewicht der

Spindel und vermehrt um den zum Schlüsse der Kuppelung nöthigen Druck, sein. Es ist

leicht einzusehen, wie auch hier der Anstellungsdruck constant bleiben wird. Ist die

Spindel ganz niedergegangen, so wird dieselbe mittels des Hebelsystemes k vom Drucke der Feder c

entlastet, die Kuppelung dadurch gelöst und die in e

befindliche Mutter mittels des Handrades in entgegengesetzter Weise gedreht.

Will man das Prinzip der Druckschaltung auch bei Drehbänken zur Geltung bringen, so bedarf es einer doppelten Anordnung der

Reibungskuppelung, da hier die Spindel entsprechend der Arbeitsrichtung abwechselnd

nach der einen oder anderen Seite gedrückt wird. Ebenso muſs eine Einrichtung

getroffen werden, welche es ermöglicht, den Gegendruck der Feder bald im einen, bald

im anderen Sinne wirken zu lassen. Dasselbe ist natürlich bei allen den

Werkzeugmaschinen der Fall, welche abwechselnd nach verschiedenen Richtungen

arbeiten.

Diese Schaltungsmethode wird in den meisten Fällen vortheilhafter sein als die mit

constantem Vorschübe. Allerdings wird die letztere bei Werkzeugmaschinen mit

absetzender Bewegung die allein anwendbare bleiben. Dagegen dürfte eine solche

Druckschaltung für gröſsere Schmirgelschleifmaschinen von ganz besonderem Werthe

sein. Selbstverständlich kann in allen Fällen der nöthige Druck anstatt mittels

einer Feder auch mittels direkter oder indirekter Gewichtsbelastung erzielt

werden.

Tafeln