| Titel: | Neuerungen an elektrischen Bogenlampen. |

| Autor: | E–e. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 291 |

| Download: | XML |

Neuerungen an elektrischen Bogenlampen.Vgl. Fr. Schmidt bez. Mondos 1882 246 * 322 bez. * 461. Brockie, Versuche, Ch.

Lever, A. Brewtnall bez. Lichtthurm 248 88.

205. * 282. * 363. 470.

(Patentklasse 21. Fortsetzung des Berichtes Bd.

246 S. 270.)

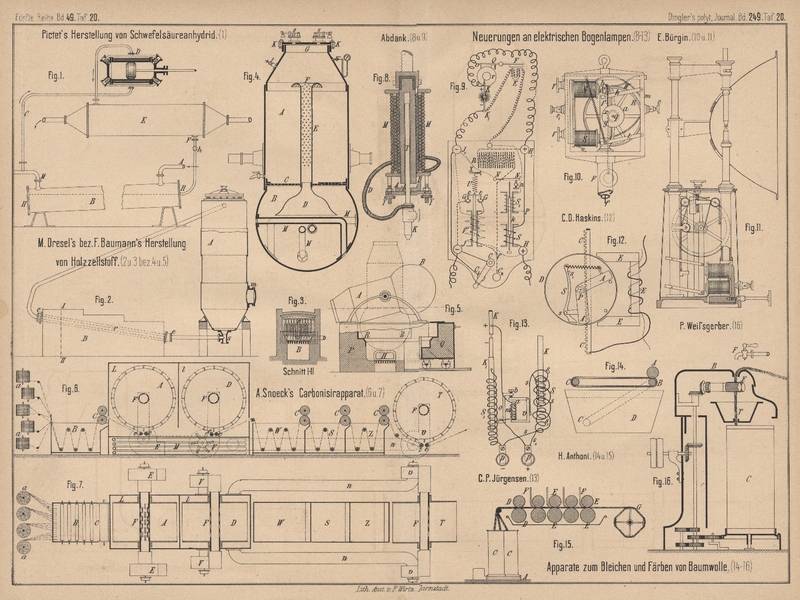

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Neuerungen an elektrischen Bogenlampen.

1) In Abdank's Bogenlampe (Fig. 8 und

9 Taf. 20) ist nach dem Engineer, 1882 Bd.

54 S. 312 die untere Kohle K1 unbeweglich; die obere K ist an einer

Messingstange T angeschraubt, welche sich frei

innerhalb des röhrenförmigen Kernes eines Elektromagnetes M bewegt. Die Stange T wird von dem

Eisenanker AB festgeklemmt, wenn ein Strom durch den

biegsamen Draht D dem Elektromagnete M zugeführt wird; da das Ende B massiger und dem Kernende näher liegt, so kommt AB in eine geneigte Lage, welche durch den Stift t erhalten und wobei zugleich ein Kleben des Ankers am Kerne verhütet

wird. Der Elektromagnet ist an einer langen und schweren Zahnstange befestigt,

welche durch ihr eigenes Gewicht und das des Elektromagnetes und der Kohle

niedergeht und dabei von einer Reibungsbremse Q

regulirt wird, welche auf das letzte Rad r eines von

M und K mitbewegten

Räderwerkes wirkt; geht ein Strom durch den Elektromagnet E (Widerstand 1200 Ohm), so lüftet derselbe bei Anziehung des Ankers F die Bremse Q, deren

Spiel durch die Schraube v regulirt wird. Der

(positive) Strom tritt bei H ein, geht bei Stellung der

Umschalterkurbel C auf C1 unverzweigt durch das Solenoid S (Widerstand nahezu 0) und verzweigt sich bei P; der eine Zweig geht durch das Solenoid S1 aus dünnem Drahte

mit 600 Ohm Widerstand und findet bei n wieder zwei

Wege nach J1, den einen

durch den Bremselektromagnet E, den anderen (fast ohne

Widerstand) durch den auf n aufliegenden federnden

Hebel NN1; der andere

Zweig geht über H1 und durch die Lampe KK1. Von J1 geht der Strom ungetheilt über C1C nach J und von da zur

Maschine zurück oder zur nächsten Lampe. Wird dagegen die Kurbel C auf C2 gestellt, so muſs der Strom von H seinen Weg durch S über

P und H1 durch den Widerstand R nach C2C und J nehmen; R gleicht dem Widerstände der jetzt ausgeschalteten

Lampe KK1. Wichtiger

ist bei Hintereinanderschaltung mehrerer Lampen der selbstthätige Umschalter,

welcher aus dem Solenoid V mit doppelter Bewickelung

und einem an dessen Eisenkerne befestigten, von einer mittels der Schraube X regulirbaren Feder U

nach oben gezogenen Eisenstücke e besteht, das in zwei

Quecksilbernäpfchen G eintauchen kann und dann einen

Stromweg von H1 durch

R über f, den dicken

Draht von V, G, e, G nach J herstellt; C steht dabei auf C1; der dünne Draht

(2000 Ohm Widerstand) von V ist zwischen H und J1 eingeschaltet.

Der Strom in S zieht die S

und S1

gemeinschaftliche, kleine und leichte Eisenröhre k (von

60mm Länge und 2mm Dicke) nach unten; der Strom geht vorwiegend durch die Lampe und ein

kleiner Theil über P, n, N1, N, J1. Die

Kohlen berühren sich, der durch M gehende Strom läſst

aber M seinen Anker AB

anziehen; letzterer faſst T und hebt die obere Kohle

K um ein Stück, dessen Gröſse mittels der Schrauben

Y regulirt wird. Jetzt bildet sich der Lichtbogen

und bleibt constant, solange der Strom es ist; nimmt die Stromstärke zufolge des

Abbrennens der Kohlen ab, so geht ein gröſserer Stromtheil durch S1, so daſs S1 in der Wirkung auf

k überwiegt und nun durch k mit grellem Stoſse NN1 von n abhebt, dadurch den Zweigstrom von n aus durch den Bremselektromagnet E nach J1 zu gehen nöthigt, also die Bremse Q lüftet und der oberen Kohle K niederzugehen erlaubt. Mit der Unterbrechung des Stromes zwischen n und NN1 ist aber der Widerstand im Zweigstromkreise um den

von E vergröſsert worden; daher erlangt sehr rasch S wieder die Oberhand und stellt den Contact bei n wieder her. Während dessen haben sich die Kohlen nur

um 0,01 bis 0mm,02 einander genähert; reicht dies

nicht zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes aus, so wiederholt sich dasselbe

Spiel. Dieses Spiel von NN1 verursacht einen eigentümlichen Ton. Die Funken sind sehr schwach und

die Contacte oxydiren nicht. Diese Regulirung in raschen, kleinen Schritten macht

sich dem Auge nicht fühlbar, beeinträchtigt den Hauptstrom nur unmerklich und bei

einer plötzlichen Stärkenänderung im Hauptstrome können sich die Kohlenspitzen nicht

allzu sehr nähern.

Wenn endlich in der Lampe ein Unfall auftritt, z.B. eine Kohle bricht, so geht der

Strom sofort von H durch die feine Bewickelung von V, zieht den Kern nach unten und taucht e in G ein; von jetzt an

geht der Strom durch

R (in Parallelschaltung zu S, S1 und E)

anstatt durch die Lampe; kommen die Kohlen wieder zur Berührung, so wird der

Stromzweig in S stärker, der in V schwächer und U löst den Contact zwischen

e und G.

2) In der Bogenlampe von G. Hawkes in London werden nach

Engineering, 1882 Bd. 34 * S. 112 beide Kohlen beim

Verbrennen gegen einander bewegt. Die obere klemmt der Anker eines in zwei Windungen

vom Hauptstrome und einem Zweigstrome durchlaufenen Elektromagnetes fest, so lange

der Strom stark genug ist; bei Abnahme der Stromstärke stöſst eine Feder den Anker

ab und die Kohle kann frei fallen bis zur Berührung mit der unteren; wird der Strom

durch einen Zufall ganz unterbrochen, so drückt die Feder den Anker bis auf zwei

Metallstreifen herab und stellt so eine kurze Schlieſsung her. Die untere Kohle wird

durch zwei Gewichte, welche an in geeigneter Weise über Rollen gelegten Schnuren

hängen, beständig nach oben geschoben; kommen dadurch die Kohlen zu nahe an

einander, so wird der abgezweigte Strom in einem zweiten Elektromagnete zu schwach,

der Anker desselben wird durch eine Feder abgedrückt, klemmt die Kohle fest und

verhindert so deren weiteres Aufsteigen, bis der Bogen seine richtige Länge wieder

erlangt hat. Die obere Kohle ist verkupfert und 20mm dick, die untere (negative) nur 13mm;

letztere verbrennt 25mm in der Stunde. Die Lampe

soll von einer 2,5 pferdigen A-Gramme-Maschine 6000

Kerzen geben.

3) Auch in der neuesten Form von Crompton's Lampe (vgl.

1881 239 * 121) werden nach Engineering, 1883 Bd. 35 * S. 246 die Kohlen beide durch eine über 6

Rollen laufende Schnur gegen einander gedrückt und bewegt. Bei Beginn des Stromes

zieht die dickere Bewickelung eines Differential-Solenoids dessen Kern nach unten in

das Solenoid hinein und entfernt – den Lichtbogen bildend – die Kohlen von einander,

da der Kern an der einen losen Rolle hängt. Wird der Widerstand des Bogens zu groſs,

so geht der Kern empor, bis ein Anschlag den Bremshebel eines Räderwerkes auslöst,

das Räderwerk also von der nun niedergehenden, schwereren oberen Kohle in Umdrehung

versetzt werden kann; die obere Kohle hebt beim Senken zugleich die untere durch die

Schnur empor. – Bei einer Abänderung dieser Lampe sind zwei Solenoide mit von

einander unabhängigen Kernen, bei einer anderen zwei Elektromagnete angewendet.

4) In C. D. Haskins'

„Diamant“-Lampe ist bloſs die obere Kohle beweglich, welche nach dem Engineer, 1882 Bd. 54 S. 44 an der Zahnstange C (Fig. 12

Taf. 20) sitzt; letztere greift in das Getriebe P ein,

welches in der Mitte der Bremsscheibe D befestigt ist,

Der Anker A des mit Differentialbewickelung versehenen

Elektromagnetes E ist in der Mitte der Scheibe D gelagert und bewegt sich frei unter der Einwirkung

der Pole von E; auf A ist

bei s der Bremshebel S

gelagert. Zufolge der eigentümlichen Lage des Ankers A

zwischen den Elektromagnetpolen genügt eine sehr geringe Kraft, um ihn zu bewegen; mit der

Annäherung an die Pole vermindert sich aber der Hebelarm, an welchem die Anziehung

wirkt; daher ändert sich die magnetische Wirkung gleichmäſsig während der ganzen

Bewegung des Ankers, nicht plötzlich, wie es geschieht, wenn sich der Anker in der

Anziehungsrichtung den Polen nähert. Berühren sich die Kohlen, so geht der gröſste

Theil des Stromes durch die dicke Bewickelung von E, A

wird angezogen, nimmt die Bremse mit, welche zunächst die Scheibe D faſst; jede weitere Bewegung von A dreht die Scheibe D ein

wenig, hebt so die obere Kohle und erzeugt den Lichtbogen. Wird der Bogen zu lang

und daher der Strom schwächer, so wird die Wirkung des Magnetes E auf A schwächer und die

Kohle geht durch ihr Gewicht nieder. In der Lage, wo S

mit seinem oberen Ende gegen den Stift s1 trifft, hört die Bremswirkung auf und die Kohle

gleitet frei nieder. Die Nebenschlieſsung, welche die dünne Bewickelung von E zu dem Lichtbogen herstellt, soll bewirken, daſs die

Lampe den Schwankungen der Stromstärke entzogen bleibt. Tritt ein ungewöhnlicher

Widerstand im Hauptstrome auf, so geht der ganze Strom durch die dünne

Nebenschlieſsung, der Anker A bleibt unangezogen und

die Kohle fällt rasch auf die untere herab.Eine selbstthätige – mechanische oder elektrische – Vereinigung der beiden

Kohlen, wenn dieselben so weit abgebrannt sind, daſs die Verhinderung einer

ferneren Verbrennung wünschenswerth erscheint, ordnet S. Schuckert in Nürnberg an (* D. R. P. Nr.

16403 vom 17. December 1880).

5) In der besonders für Leuchtthürme bestimmten Lampe

von Prof. G. Forbes wird nach dem Engineer, 1882 Bd. 54 S. 437 der Lichtbogen beständig

an derselben Stelle erhalten, indem beide Kohlenträger zugleich durch zwei Getriebe,

von denen das eine doppelt so groſsen Durchmesser hat als das andere, bewegt werden;

die Getriebe sitzen auf der nämlichen Achse mit einem gröſseren Schneckenrade, in

das eine Schraube auf der Achse eines Gramme'schen

Ringes eingreift. Den Ring durchläuft ein kräftiger Zweig des der Lampe zugeführten

Stromes vor dessen Eintritte in die Lampe. Von den Elektromagneten liegt der eine im

Hauptstromkreise und dreht den Ring so, daſs die Kohlen sich von einander entfernen;

der andere Elektromagnet mit Bewickelung aus dünnem Drahte liegt in einem

Zweigstromkreise und wirkt auf Annäherung der Kohlen an einander. Wächst die

Stromstärke, so nimmt der Widerstand des Bogens sofort ab und der Strom im

Elektromagnete des Hauptstromes wird kräftiger und entfernt die Kohlen von einander.

Die Beachtung dieser Widerstandsänderung des Bogens ist für Leuchtthurmlampen

wichtig, damit das Zucken des Lichtes verhütet wird. Forbes hat durch Versuche mit einem Bogen von 4mm Länge bei Kohlen von 13mm Durchmesser gefunden, daſs bei Stromstärken von

15 bis 30 Ampère der Widerstand R des Bogens mit der Stromstärke S mit

hinreichender Genauigkeit angegeben wird nach der Formel: B

= 0,7 + 0,93 (30 – S) Ohm.

6) L. Somzée in Brüssel (* D. R. P. Nr. 18030 vom 20.

Mai 1881) vereint das Licht glühender Körperchen und kleiner Lichtbögen und macht

die Lichtstärke von den Stromschwankungen unabhängig, indem er um die Ausfluſsröhre

des Strahles von metallisirten oder mit Metalltheilchen vermischten, fein

zertheilten, schlecht leitenden Stoffen (wie Kohlenpulver o. dgl.) zwei Spiralen von

verschiedenem Widerstände legt und so Dichte und Leitungsfähigkeit dieses Strahles

in umgekehrtem Verhältnisse zur Stromstärkenänderung vergröſsert oder verkleinert.

Die Lichtstärke jeder Lampe kann, unabhängig von anderen, durch mehr oder weniger

starkes Verschlieſsen der Ausfluſsöffnung mittels eines vom Strome unabhängigen

Ventiles oder Hahnes bewirkt werden.

7) Weil die für groſse Leuchtthurmlampen verwendeten Kohlenstäbe wegen ihrer ziemlich

beträchtlichen Durchmesser sehr schwierig oder kaum ganz homogen herzustellen sind,

so ersetzt nach dem Telegraphic Journal, 1882 Bd. 11 S.

47 De Méritens diese starken Kohlenstäbe durch eine

Anzahl schwächerer Stangen von demselben Materiale, jede von 3 bis 4mm Durchmesser, welche durch Kupferdrähte mit

einander verbunden sind. Jede Stange ist mit einem galvanischen Kupferniederschlage

überzogen und ebenso das ganze für eine Lampe bestimmte Bündel.

8) Mignon und Rouart in Paris (* D. R. P. Nr. 20511 vom

12. August 1881) stellen sogen. Dochtkohlen in einem

Apparate her, mit Hilfe dessen sowohl der Kern, als auch die Hülle dieser Kohlen

gleichzeitig aus einer Teigmasse gefertigt werden, um den Apparat als vollendete

Dochtkohle zu verlassen. In den beiden Bohrungen einer Form arbeiten zwei Kolben,

durch deren Vorschieben sowohl die Kernmasse, als auch die Umhüllungsmasse nach dem

Mundstücke zu gepreſst werden, um daselbst vereinigt auszutreten.

9) In der Lampe der Gebrüder Naglo in Berlin (* D. R. P.

Nr. 17183 vom 27. März 1881) wird der durch sein Gewicht nach unten strebende obere

Kohlenhalter durch eine excentrisch drehbar gelagerte Klaue abwechselnd freigegeben,

festgehalten oder nach oben bewegt, je nachdem es die Lichtbogenbildung erfordert.

Diese Klaue sitzt an einem Winkelhebel, welcher in dem einen horizontalen Schenkel

eine Oeffnung zum Durchlassen des oberen Kohlenhalters hat, während der andere

vertikale Schenkel mit einer Blattfeder versehen ist, welche der anziehenden Wirkung

eines Elektromagnetes auf das Ende des horizontalen Hebelschenkels entgegenwirkt.

Wird die Entfernung der beiden Kohlen zu groſs, so überwiegt die Kraft der

Blattfeder die Anziehung des Elektromagnetes und drückt den horizontalen Schenkel

des Winkelhebels nach unten, wodurch die excentrische Klaue auf einen Anschlag

stöſst, sich nach oben dreht und den oberen Kohlenhalter frei durchgleiten läſst.

Hat sich dieser der unteren Kohle genügend genähert, um die Stromstärke wachsen zu

lassen, so zieht der Elektromagnet den horizontalen Hebelarm an und bewirkt so ein

Festklemmen des oberen Kohlenhalters durch die excentrische Klaue. Nunmehr folgt der obere

Kohlenhalter der aufwärts gehenden Bewegung des horizontalen Hebelarmes und der

Lichtbogen wird so lange vergröſsert, bis die Kraft des Elektromagnetes der

entgegenwirkenden Kraft der Blattfeder unterliegt und die excentrische Klaue, wieder

auf ihren Anschlag stoſsend, den oberen Kohlenhalter freigibt. Letzterer ist an

seinem oberen Ende mit einem Kolben versehen, welcher, in einem oben geschlossenen

Rohre gleitend, als Luftdämpfer wirkt.

10) In einer neueren Lampe von H. Sedlaczek und F. Wikulill in Leoben (vgl. 1880 236 251. 1882 243 264. * D. R. P. Nr. 17370 vom

12. April 1881, Zusatz zu Nr. 8580 vom 7. Juni 1879) sitzen die Kohlenhalter

ebenfalls auf zwei Kolben, welche in zwei communicirenden, mit Flüssigkeit gefüllten

Cylindern stehen; die Regulirung des Lichtbogens wird aber durch die von den

Widerstandsänderungen im Lichtbogen und den dadurch bedingten Schwankungen im

Arbeitsverbrauche der Dynamomaschine abhängigen Aenderungen der Geschwindigkeit des

Motors bewirkt, mittels einer mit dem Centrifugalregulator der letzteren verbundenen

Zugstange, die auf einen Kolben in einer Büchse im Verbindungskanale der beiden

Cylinder wirkt und die Communication zwischen den letzteren so ändert, daſs sich die

beiden Kolben mit den Kohlen heben oder senken.

11) Th. A. Connolly in Washington (* D. R. P. Nr. 17990

vom 23. August 1881) klemmt die obere und untere Kohle in eigenthümlicher Weise an

den Ankern zweier Elektromagnete fest, durch deren Kerne die Kohlen hindurchgehen.

Neben dem oberen Elektromagnete ist ein Winkelhebel angeordnet, dessen wagrechter

Arm durch den Rahmen der Lampe einen kurzen Schluſs für den Strom herstellt, wenn

etwa der Strom zwischen den Kohlen stiften unterbrochen wird und deshalb der obere

Elektromagnet das Eisenstück am vertikalen Arme nicht mehr anzieht, dasselbe daher

von der Abreiſsfeder abgerissen wird.

12) C. Zipernowsky in Buda-Pest (* D. R. P. Nr. 18439

vom 8. Juli 1881) beschafft Licht von verschiedener Stärke in derselben Lampe, indem

er mittels eines an derselben angebrachten Umschalters nach Belieben einen oder

mehrere von einer Elektricitätsquelle gelieferte und der Lampe zugeführte Ströme in

der Lampe zur Wirkung kommen läſst. Dabei regulirt immer die nämliche Spule, deren

Widerstand sich mit der Summe der zugeleiteten Ströme ändert.

13) L. E. Schwerd und L.

Scharnweber in Karlsruhe (* D. R. P. Nr. 20474 vom 16. Mai 1882, Zusatz zu

*Nr. 18149 vom 4. August 1881). Nach dem Hauptpatente trägt ein Eisenkern in einem

Solenoide die untere Kohle; bei zu groſs werdendem Widerstände des Lichtbogens hebt

ein über eine Rolle gehängtes Gewicht den Kern, bis ein Stift an ihm mittels Hebel

Verbindung die Hemmung eines das Niedersinken des oberen Kohlenhalters regierenden

Räderwerkes auslöst; nähern sich dann die Kohlen einander zu sehr, so zieht das Solenoid den Kern so

weit nach unten, daſs ein zweiter Stift am Kerne mittels der Hebelverbindung die

Hemmung wieder einrückt. Die Bewegung des unteren Kohlenhalters und der Hemmung wird

durch Bremskolben in Flüssigkeitsgefäſsen gemildert. Um den durch Abbrand der

unteren Kohle entstehenden Gewichtsverlust des unteren Kohlenhalters auszugleichen,

ist neben der oberen Kohle ein Zinkstab angebracht, der nach und nach abschmilzt und

in eine Schale am unteren Kohlenhalter tropft. – Die Regulirung des Lichtbogens kann

anstatt durch ein Solenoid im Lampenstromkreise auch durch zwei Differentialspulen

mit bekannter Schaltungsweise bewirkt werden.

Nach dem Zusatzpatente wird der gesammte regulirende Mechanismus oberhalb der beiden

Kohlenstäbe angeordnet. Auſser den hierdurch bedingten Aenderungen namentlich der

Hebelverbindung hat auch das Räderwerk eine Abänderung erfahren und ist u.a. mit

einem Schwungrade versehen, das von der Hemmung bei seiner hin- und hergehenden

Bewegung durch eine Feder mitgenommen wird und in Folge der ihm innewohnenden

Trägheit hemmend wie die Unruhe einer Uhr wirkt.

14) In Lumley's Lampe wird nach dem Engineer, 1883 Bd. 55 * S. 319 die obere Kohle

festgeklemmt oder losgelassen von einem Klemmringe, der auf einer Drehachse sitzt;

an der einen Seite der Achse ist ein zweiarmiger Hebel befestigt, der an dem einen

Ende einen, am anderen Ende zwei in ein bezieh. zwei Solenoide eintauchende

Eisenkerne trägt; an der anderen Seite der Achse ist ein zweiter zweiarmiger Hebel

befestigt, der an dem einen Ende einen in ein Flüssigkeitsgefäſs eintauchenden

Kolben trägt, während an dem anderen Ende eine regulirbare Spannfeder angreift.

15) Gebrüder Siemens und Comp. in London (* D. R. P. Nr.

19509 vom 23. Juni 1881) bringen statt nur eines Paares beweglicher Kohlenpole zwei

oder mehrere Paare derselben an, von denen die oberen Pole alle von ein und

demselben Halter getragen und zur Regulirung des Lichtes zugleich auf- und abbewegt

werden. Geht bei dieser Einrichtung zu Anfang der elektrische Strom, das elektrische

Licht bildend durch ein Kohlenpaar A, so wird nach dem

Abbrennen dieses Paares und dem darauf folgenden Niedersinken des Kohlenhalters ein

anderes Kohlenpaar B in Berührung gebracht; es wird nun

der Strom durch dieses Paar gehen und folglich beim Steigen des Halters das Licht

von A nach B verpflanzt.

Beim Abbrennen von B und wenn der betreffende Halter

sinkt, werden wieder die Pole A zuerst in Berührung

kommen und wird somit der Strom aufs Neue durch diese gehen, um beim Abbrennen

wiederum nach B verpflanzt zu werden, und so fort unter

stetiger Abwechselung, bis beide Paare ganz abgebrannt sind.

16) Th. A. Edison in Menlo-Park (* D. R. P. Nr. 17690

vom 9. Juli 1881) will den Lichtbogen fortwährend constant erhalten und einen gleichen Verbrauch

beider Kohlen herbeiführen, indem er einen oder beide Kohlenstifte sich um ihre

Vertikalachse drehen läſst, und zwar gibt er bei Drehung einer Kohle für diese 2000

bis 3000 Umdrehungen in der Minute an, wohingegen bei einander entgegengesetzter

Drehung beider Kohlen für jede die Hälfte der Umdrehungen genüge. Zur Drehung

beispielsweise der oberen Kohle kann ein auf dem oberen Kohlenhalter anzubringender

Elektromotor nach Pacinotti's oder anderer Construction

verwendet werden, mit dessen umlaufendem Theile der die vorzuschiebende Kohle

tragende Metallbolzen in geeigneter Weise durch Feder und Nuth o. dgl. verbunden

werden muſs.

17) Bei der Lampe von E. BürginNach der Zeitschrift für angewandte

Elektricitätslehre, 1882 S. 617 wurde die erste Lampe im J. 1875

construirt und seitdem an derselben nichts geändert. Das deutsche

Reichspatent *Nr. 20047 schützt an der durch Nr. 17236 patentirten

Construction nur noch die Anwendung eines Hebels bei Lampen mit zwei Paar

Kohlen, welcher dadurch, daſs er an dem einen Kohlenhalter anliegt, den

anderen am Fortschreiten hindert, bis die Kohlen des ersten Paares zu kurz

geworden sind, und die Anordnung eines in Nebenschluſs geschalteten

Widerstandes, welcher sofort beim Erlöschen der Lampe selbstthätig

eingeschaltet wird, so daſs die übrigen in demselben Hauptstromkreise

befindlichen Lampen in ihrer Thätigkeit nicht gestört werden. in

Basel (* D. R. P. Nr. 17236 vom 14. Juli 1881 und *Nr. 20047 vom 2. März 1882) ist

der Regulirmechanismus in einem viereckigen Kasten eingeschlossen. An diesen Kasten

schlieſst sich eine Kupferröhre F (Fig. 10

Taf. 20) an zur Führung des oberen Kohlenhalters sowie zum Tragen der Laterne. Der

obere Kohlenhalter ist isolirt und an der Schnur f

aufgehängt; der untere ist an einem metallenen Stege befestigt. Die Enden der

Bewickelung des mittels der Schrauben V horizontal

verstellbaren Elektromagnetes NS sind an die isolirte

Klemme e und an das Rohr F

geführt. Der Anker i des Elektromagnetes NS bildet die vierte Seite eines Parallelogrammes; die

dem Anker i gegenüber liegende Seite m ist fest; die Seiten k

und l sind ein wenig gegen den Horizont geneigt, so

daſs der Anker i bei einer groſsen Hebung den Polen

sich nur wenig nähert. NS hat noch eine feinere

Bewickelung, deren Enden an e und e1 geführt sind. Der

Anker i ist der Länge nach durchbohrt, trägt oben eine

Rolle b, in der Mitte aber auf einer Achse q ein Rad R und zwei

Rollen x und a. Die den

oberen Kohlenhalter tragende Schnur f geht durch den

Anker i, über b und

wickelt sich auf a auf; auf x wickelt sich eine zweite Schnur y mit einem

Messingringe an ihrem Ende, mittels dessen man den oberen Kohlenhalter hinaufziehen

kann. Ist NS stromlos, so liegt der Anker i unten und der Kohlenhalter sinkt vermöge seiner

Schwere. Geht dann der Strom durch die Lampe, so wird der Anker i von NS gehoben, dadurch

der Lichtbogen hergestellt und zugleich das Bremsrad R

an die Bremsfeder W gelegt. Wächst nun der Widerstand

des Bogens, so bewirkt die feine Nebenbewickelung von NS, daſs sich der Anker i senkt, R von W frei wird und der

obere Kohlenhalter ein wenig herabsinkt. Magnet und Anker sind sehr kräftig; die Entfernung

zwischen dem Anker und den Polen ändert sich nicht erheblich, selbst wenn der Anker

auf seine volle Höhe gehoben wird. Die Wirkung zwischen beiden ähnelt also der

Wirkung zwischen Solenoid und Kern. Fig. 11

Taf. 20 zeigt die Form, in welcher sich die Lampe für Reflectorbeleuchtung eignet,

unter Beigabe der bekannten Anordnung zur Erhaltung des Lichtes auf unveränderlicher

Höhe.

18) Die Lampe von Prof. C. P. Jürgensen in Kopenhagen

besitzt feststehenden Brennpunkt und zeichnet sich bei richtig eingestelltem

Widerstände der 3 Solenoide durch ruhiges Licht aus. Die Kohlenhalter stehen nach

Iron, 1882 Bd. 20 S. 351 und Zeitschrift für angewandte Elektricitätslehre, 1882 S.

613 durch zwei mit Nuth versehene Scheiben auf gemeinschaftlicher Achse mit einander

in Verbindung; hebt sich der eine Halter, so senkt sich der andere und der

Lichtbogen bleibt stets an derselben Stelle, da die Radien der beiden Scheiben dem

Kohlenverbrauche proportional sind. Nach unten zu verlängert sich jeder Halter K bez. K1 (Fig. 13

Taf. 20) in einen weichen Eisenkern, der in ein Solenoid S bezieh. S1

eintaucht. Ist die Lampe stromlos, so zieht eine Spiralfeder den Contacthebel a an die Schraube b; tritt

der Strom ein und stehen die Kohlenspitzen noch zu weit aus einander, so geht der

Strom von der positiven Klemme (+ p) über den isolirten

Winkel o, über b und a, durch die isolirte Führung v, durch die äuſseren Windungen s des

Solenoides S zur negativen Klemme (– p). Der obere Kohlenhalter wird hierbei von S nach unten gezogen, der untere dadurch gleichzeitig

gehoben. Bildet sich demgemäſs der Lichtbogen, so geschieht dies zunächst nur durch

einen Zweigstrom, welcher über o, m, K, K1 und S1 nach –p gelangt; der

Elektromagnet m zieht daher seinen Anker a an und unterbricht den Stromweg von o nach s zwischen b und a. Von jetzt an geht

der Hauptstrom durch den Lichtbogen und durch die Hauptspule S1, während die Nebenspule S nur von einem Zweigstrome durchflössen wird, welcher

von +p durch die feinen Windungen s1 und darauf durch die

dickeren äuſseren Windungen s von S zu –p geht. Die

Anziehung der beiden Solenoide wirkt stets entgegengesetzt. Verstärkt sich der Strom

in der Nebenspule, so nähern sich die beiden Kohlenhalter einander so lange, bis

wieder das Gleichgewicht in der Anziehung der beiden Solenoide hergestellt ist.

Verkleinert sich der Lichtbogen aus irgend einem Grunde, so erhält der Strom in der

Hauptspule das Uebergewicht. Wird die Lampe zum Hängen eingerichtet, so stehen die

beiden Kohlenhalter nach unten.

19) Die Mackenzie-Lampe gehört zu denen, bei welchen für

einen Augenblick die Kohlen wieder zur Berührung gebracht werden, wenn der Bogen zu

lang geworden ist. Der Elektromagnet läſst seinen Anker, welcher einen Arm eines

Winkelhebels bildet, los und dann fällt die obere Kohle am anderen Hebelarm auf die

untere Kohle, um sogleich bei plötzlich verringertem Widerstände wieder hochgehoben zu werden. Bei jedem

Loslassen des Ankers (und gleichzeitigem Fallen der oberen Kohle) rückt ein von

diesem Anker gesperrtes Rad um einen Zahn vor. Um dieses Zahnrad ist eine Kette

gewickelt, die eine in einer Röhre befindliche Feder niederhält, welche letztere bei

jeder Drehung die auf ihr ruhende untere Kohle ein wenig steigen läſst. Dadurch wird

der Lichtbogen auf constanter Höhe erhalten und die richtige Bogenlänge also nur von

Zeit zu Zeit, unter augenblicklicher Erlöschung des Lichtes, wieder hergestellt.

Dieses kurz dauernde Auslöschen brauchte vielleicht kein ungewöhnliches starkes

Flackern zu verursachen; dennoch dienten die im verflossenen Winter in der

Ausstellung im Crystal Palace brennenden 3 Lampen

keineswegs zur Empfehlung dieses Systemes.

20) Die ebenfalls in der Ausstellung im Crystal-Palace

in 15 Exemplaren vorgeführte Lampe von J. Lea besitzt

einen nicht besonders einfachen Regulirmechanismus, brennt aber sehr ruhig. Der von

der oberen zur unteren Kohle gehende Strom durchläuft nach dem Engineer, 1883 Bd. 55 *S. 406 dann noch ein Solenoid

aus dickem Drahte mit etwa 1/17 Ohm Widerstand; der Kern des letzteren wird nach

unten gezogen, dreht dabei mittels eines Bremshebels eine Scheibe, hebt so die obere

Kohle und erzeugt den Lichtbogen. Der Hebel wird von der Scheibe abgehoben, wenn der

Kern weit genug herabgegangen ist, indem ein gebogener Arm gegen einen Stift stöſst.

Ein zweites Solenoid hat 2 Abtheilungen aus dünnem Drahte mit je etwa 250 Ohm

Widerstand; es liegt im Nebenschlüsse. Wird der Bogen zu lang, so wächst der Strom

im zweiten Solenoide; dasselbe zieht seinen Kern nach unten und wirkt dabei mittels

einer Klaue auf die Bremsscheibe, dreht dieselbe ein wenig und senkt die obere

Kohle. Sollte diese Senkung zu groſs werden, so wird auch die zweite Drahtabtheilung

noch eingeschaltet, damit zufolge der Verdoppelung des Widerstandes der Strom und

seine Wirkung auf den Kern geschwächt werde.

21) In der von S. F. Walker und F. G. Olliver in Cardiff (Englisches Patent Nr. 4780 vom 7. Oktober 1882,

vgl. Engineering, 1883 Bd. 35 *S. 543) angegebenen

Lampe bewirken ein im Hauptstromkreise liegender Elektromagnet und ein in einem

Nebenschlüsse liegender Elektromotor die Regulirung; der Anker des Elektromagnetes

ist mit einem am anderen Ende durch eine Spiralfeder gestützten Hebel verbunden, der

sich gegen eine vom Elektromotor aus in Umdrehung versetzte, mit einem Stifte

versehene Scheibe legt und von dem Stifte nach unten gedrückt wird, so daſs eine

Bremszwinge sich öffnen und die obere Elektrode nach unten gleiten lassen kann. Der

nun durch den Elektromagnet gehende stärkere Strom veranlaſst die Ankeranziehung und

dadurch die Schlieſsung der Zwinge; von der sich drehenden Scheibe aber wird der

Hebel wiederholt nach unten gedrückt und so der Elektrode jedesmal eine ganz kleine

Senkung gestattet.

22) O. G. Pritchard in Penge, Surrey (Englisches Patent

Nr. 4771 vom 7. Oktober 1882) regulirt in sehr rasch auf einander folgenden Momenten

mittels eines in Nebenschluſs liegenden Elektromagnetes, dessen Anker den unteren

Kohlenhalter trägt und bei seiner Anziehung den Stromweg durch den Elektromagnet

selbst unterbricht. Die obere Kohle senkt sich stetig durch ihr eigenes Gewicht.

23) W. St. Parker in Little Falls, N.-Y.

(Oesterreichisches Patent vom 17. Februar 1883) verwendet nicht die

elektromagnetische Anziehung, sondern die Abstoſsung zur Regulirung des

Kohlenbogens, um anfänglich eine kräftige und rasche Wirkung zu erzielen, die

dadurch herbeigeführte Entfernung der Kohlen von einander, aber – da die Wirkung

schnell schwächer wird – nicht so weit gehen zu lassen, daſs das Licht eine violette

Färbung annimmt. Vgl. hierbei die Vorgänge in Fr.

Schmidt's Bogenlampe (vgl. 1882 246 * 322).

24) Eine neue Anordnung des die Kohlen bewegenden Mechanismus in der Weston-Lampe (vgl. 1882 246

179) ist beschrieben im Engineering, 1882 Bd. 34 * S.

572. Zwei stehende Solenoide, die in Verbindung mit dem inneren Kerne und mit

demselben aus einem Stücke noch eine Eisenkappe auſsen um die Windungen besitzen,

wirken mittels einer Hebelverbindung auf die Bremse eines Bremsrades, auf dessen

Achse eine Rolle sitzt (oder ein Getriebe); an der über die Rolle gelegten Schnur

(bezieh. einer Zahnstange) befindet sich die obere Kohle. Die Lampen besitzen einen

selbstthätigen Ausschalter, welcher eine kurze Nebenschlieſsung herstellt, wenn die

Lampen auſser Dienst sind bezieh. wenn der Bogen eine gefahrdrohende Länge erreicht,

und der entweder elektromagnetisch wirkt oder mittels eines Schmelzstückes, welches

oberhalb des Lichtbogens angebracht ist und zwar in solcher Entfernung, daſs es

nicht schmelzen kann, so lange der Lichtbogen seine normale Länge hat.

Im Anschlüsse hieran sei ergänzend noch 4 Lampen gedacht, welche auch als Glühlampen in freier Luft bezeichnet werden können und

der Lampe von Clerk und Bureau (vgl. 1882 243 428) bezieh. von Rapieff (vgl. 1879 231 186.

1882 243 429) nahe stehen.

25) Solignac hat in seiner Lampe (vgl. 1882 246 180) nach Engineering,

1882 Bd. 34 S. 571 zunächst vertikale Kohlen und bloſs einen Glasstab an der unteren

Kohle angewendet, der sich gegen die feuerbeständige Hülle der viel dickeren und

daher sehr langsam verbrennenden oberen Kohle stemmt. Später hat er auch diesen

Glasstab weggelassen und läſst die obere, negative, dickere und in einer Bohrung

eines feuerbeständigen Blockes untergebrachte und darin langsam niedergehende Kohle

bei Beginn des Stromes durch ein Solenoid um ein mittels eines Anschlages

regulirbares Stück von der dünneren unteren Kohle abheben, die durch ein über Rollen

gehängtes Gegengewicht in ihrem kupfernen Rohre stetig emporgedrückt wird, aber nur mit

der Spitze aus dem Nickelmundstücke herausragt. Der Block dient in dieser Lampe,

abweichend von der Clerk und Bureau's, lediglich zur Abkühlung der oberen Kohle und vermittelt deren

gleichmäſsiges Abbrennen.

26) Killingworth Hedges stellt die Kohlen in seiner

Lampe nach Engineering, 1881 Bd. 32 S. 394 in ähnlicher

Weise schräg gegen einander wie Rapieff. Ebenso:

27) F. Tommasi in Paris (* D. R. P. Nr. 12528 vom 30.

Oktober 1879), läſst sie jedoch zugleich an einem über ihnen befindlichen kleinen

Kohlenblock anliegen, gegen den sie durch Quecksilberauftrieb angedrückt werden.

28) Auch E. Reynier hat seine Lampe (vgl. 1882 243 429) weiter ausgebildet und beschreibt in der Revue industrielle, 1882 S. 509 namentlich einige

Formen, worin die Spitzen mehrerer gegen einander geneigter und sich gegen einen

Block stemmender Kohlenstäbe glühen, bezieh. zwei Stäbe sich nahe an den Spitzen

berühren und mit den Spitzen auf zwei den Strom zu und ab führenden Blöcken

stehen.

E–e.

Tafeln