| Titel: | Verfahren zum Bleichen und Färben der Baumwolle. |

| Autor: | Rn. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 303 |

| Download: | XML |

Verfahren zum Bleichen und Färben der

Baumwolle.

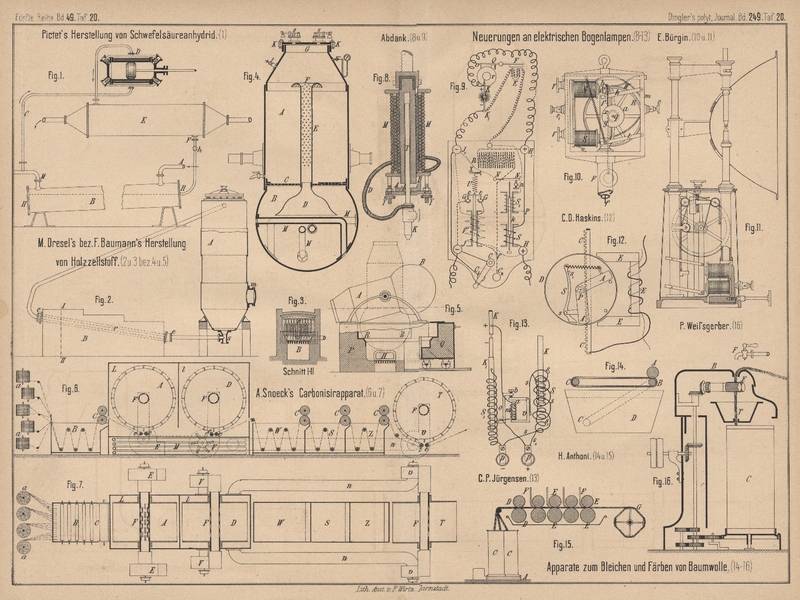

Patentklasse 8. Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Bleichen und Färben von Baumwolle in Bandform.

Die hier zu besprechenden Verfahren bestehen in einer Behandlung der Baumwolle in Bandform vor deren Drahtgebung, so daſs

das Färben als Zwischenarbeit im Spinnprozesse auftritt und das bisherige Färben der

zu Fäden verarbeiteten Gespinnstfaser in Strähnen entfällt (vgl. M. Mengers 1882 244 *

370).

Eine besondere Schwierigkeit bietet die Behandlung der Baumwolle beim Bleichen und

Färben im losen Zustande in so fern, als sich dieselbe leicht zusammenballt und

verfilzt, wodurch ein gleichmäſsiges Durchdringen der Fasermasse mit der

angewendeten Färbe- oder Bleichflüssigkeit verhindert wird und ein fortwährendes

Zerzupfen der zusammengeballten Baumwolle nöthig ist. Aus diesem Grunde und auch um

Abfall an schon gebleichter oder gefärbter Waare zu vermeiden, erscheint es

zweckmäſsiger, die Baumwolle erst dann dem Bleichen u.s.w. zu unterwerfen, wenn

dieselbe in der Spinnerei die Reinigungsmaschinen und Krempeln verlassen und die

Form von Bändern angenommen hat, welche von den bekannten cylindrischen Kannen oder

Töpfen aufgenommen werden.

P. Weiſsgerber in Colmar (Erl. * D. R. P. Nr. 1909 vom

22. Januar 1878) benutzt einen selbstständigen Kannenapparat (Fig. 16

Taf. 20), in dessen

Trichtereinlauf B die Färbe- oder Bleichflüssigkeit in

einem feinen Strahle aus dem darüber befindlichen Hahne F auf das einlaufende Band flieſst. Unter den Einzugswalzen E ist der gewöhnliche rotirende Deckel weggelassen und

durch einen Trichter T ersetzt, welcher die durch die

Drehung der Walzen E ausgedrückte Flüssigkeit sammelt.

Nachdem ein Topf C mit Band bei ausschlieſslichem

Zuflüsse von reinem Wasser gefüllt ist, wird derselbe weggenommen und ein anderer an

seine Stelle gesetzt. Man läſst dann das bereits durchnäſste Band nochmals unter

Darauf leiten von wenig Wasser durch den Apparat gehen und wiederholt dies, bis das

Band völlig durchnäſst ist. Hierauf wird das Band ausgedrückt, indem man es durch

zwei mit Kautschuk bekleidete Walzen gehen läſst, welche so angeordnet sind, daſs

das Band von unten nach oben geht und so das Wasser immer in den Apparat

zurückflieſst. Das ausgedrückte Band geht dann von neuem in den Apparat und wird

dabei ein Strahl des Färbe- oder Beizmittels zugeführt. Dasselbe kann heiſs oder

kalt angewendet werden, sowie man auch das Band einige Zeit in dem mit der

überschüssigen Flüssigkeit angefüllten Topfe stehen lassen kann, um eine vollkommene

Durchdringung desselben zu erreichen. Diese so gefüllten Töpfe werden auch wohl in

ein Wasserbad gestellt, um die Flüssigkeit zum Kochen zu bringen. Danach wird die

Färbe- oder Beizflüssigkeit auf dieselbe Weise wie das Wasser ausgedrückt und das

Band nachher beim Wiedereinleiten in den Apparat durch Wasser gespült und beim

Zurückleiten ausgepreſst. Die ausgewaschenen Bänder werden schlieſslich getrocknet,

indem man sie über erhitzte Walzen leitet, oder über Stöcke gehängt in eine

Trockenkammer bringt, worauf sie in die Spinnerei zurückgelangen.

Dieses Verfahren unterscheidet sich demnach wesentlich von dem * S. 89 d. Bd.

beschriebenen, von H. Anthoni angegebenen Vorgange,

nach welchem die Bänder, in durchlöcherten Kannen liegend, der Bleich- oder

Färbeflüssigkeit in einem verschlossenen Gefäſse ausgesetzt werden und das

Eindringen derselben in die Baumwollfasern durch vorhergehendes Luftleerpumpen des

Gefäſses befördert wird. Man könnte bei dem Anthoni'schen Verfahren die Bänder in demselben Kessel nach einander bleichen,

beizen und färben, sowie durch Erwärmen des Kessels auch trocknen; doch ist dies

nicht zu empfehlen, da die verschiedenen Arbeitsvorgänge alsdann der nöthigen

Uebersichtlichkeit entbehren würden und schwer zu verfolgen wären. Die Bänder werden

daher nach dem Bleichen besser einer weiteren Behandlung ähnlich wie bei Mengers (vgl. 1882 244 *

370) unterworfen. Wie Fig. 15

Taf. 20 andeutet, werden 2 oder mehrere Töpfe C auf

eine langsam sich drehende Platte A gesetzt und

gelangen die dadurch leicht vereinigten Bänder zwischen zwei Zugwalzen D, welche die etwa noch vorhandene Feuchtigkeit

auspressen. Bei dem weiter erfolgenden jedesmaligem Eintritte zwischen die Walzen

E werden die Bänder durch einen aus den Röhren F kommenden Wasserstrahl bespült und durch Aufwickeln auf

den Haspel G in die Form von Strähnen gebracht, welche

dann mit Hilfe des in Fig. 14

Taf. 20 skizzirten einfachen Apparates gefärbt und nachgespült werden. Die Strähne

werden über die Walzen B und C gelegt und mittels Eintauchens der letzteren in dem mit Färbeflüssigkeit

gefüllten Troge D und bei gleichzeitigem Drehen der

Walzen ausgefärbt. Durch die Druckwalze A werden die

Strähne immer gut ausgedrückt, damit die Flüssigkeit bis zu den innersten Fasern

sich einsaugt. Nach einer bestimmten Zeit wird die Walze C gehoben und die Flüssigkeit ausgepreſst. Die Strähne werden nun auf

dieselbe Weise ausgespült, sodann an der Luft getrocknet und auf entgegengesetzte

Weise wie bei der Bildung wieder in einzelne Bänder zerlegt, welche wieder in die

Spinnerei zurückbefördert werden.

Um Vlieſse zu bilden, wird ein ähnlicher Apparat wie Fig. 15

verwendet, indem nur der Haspel G durch einen

Wickelbaum ersetzt ist, auf welchen die Bänder neben einander liegend aufgespult

werden. Die Vlieſse laufen dann in gleicher Weise wie Gewebe durch die verschiedenen

Bänder.

Nach der letzten Waschung gelangen die Vlieſse in eine Auspreſsmaschine und werden

dabei derart flach gelegt, daſs man sie auf Dampfcylindern trocknen kann. In den

Fällen, in welchen sich die Trocknung in dieser Weise nicht empfiehlt, werden die

Vlieſse – wie beim ersteren Verfahren die Strähne – in Trockenräumen aufgehängt und

darauf nach erfolgtem Trocknen durch einen Apparat von neuem aufgewickelt. Die

getrockneten Vlieſse gelangen entweder sogleich wieder in die Spinnerei zurück, oder

werden vorher erst wieder in die einzelnen Bänder zerlegt.

Rn.

Tafeln