| Titel: | Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 321 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln.

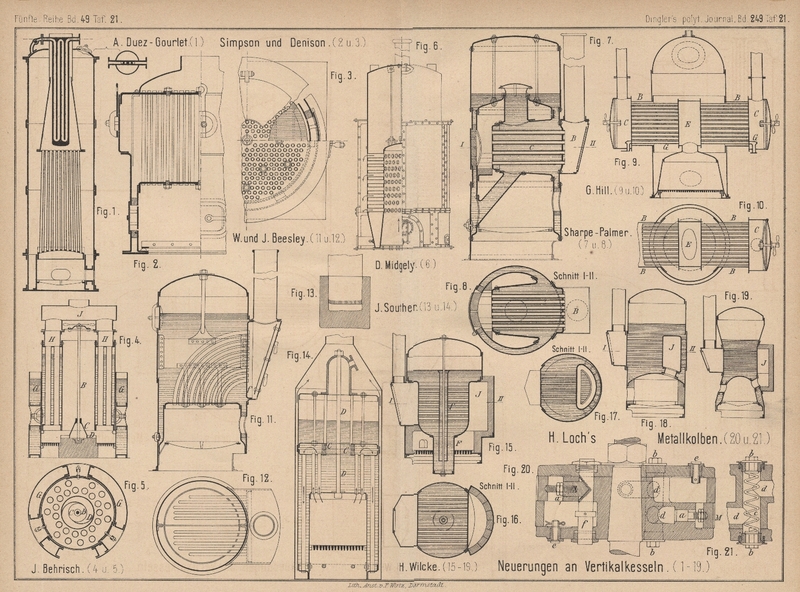

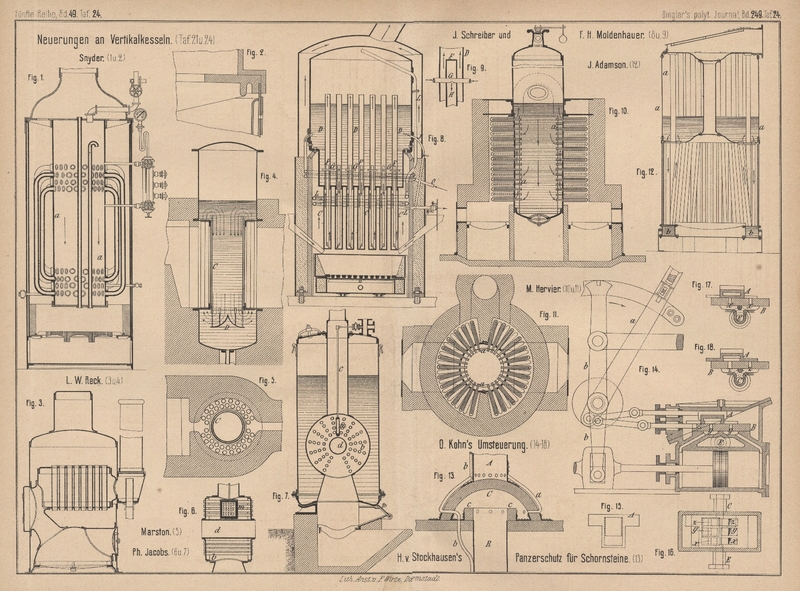

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 21 und 24.

Neuerungen an Vertikalkesseln.

Die stark zunehmende Verwendung der Dampfmaschinen im Kleinbetriebe macht es

erklärlich, daſs in jüngster Zeit zahlreiche neue Constructionen der für den Kleinbetrieb sehr geeigneten stehenden Kessel

auftauchen. Es sind diesmal nur Röhrenkessel zu verzeichnen, sowohl solche mit

Rauch- oder Heizröhren, durch welche die Heizgase ziehen, wie auch solche mit

Wasserrohren, in welchen hauptsächlich die Dampfbildung vor sich geht.

1) Heizröhrenkessel.

In Fig.

1 bis 5 Taf. 21

sind zunächst 3 Kessel dargestellt, bei welchen, wie bei manchen anderen bekannten

Constructionen, eine unten im Kessel liegende Feuerbüchse mit einer oben liegenden

Rauchkammer durch ein Röhrenbündel verbunden ist.

An dem Kessel Fig. 1 von

A. Duez-Gourlet in Jemappes, Belgien, (Erl. * D. R.

P. Nr. 11504 vom 23. März 1880) ist bemerkenswerth, daſs in die verhältniſsmäſsig

lange, trichterförmige Rauchkammer ein Dampftrockner bezieh. Ueberhitzer eingehängt

ist, der bei stehenden Kesseln wegen der geringen- Wasseroberfläche sehr angebracht

erscheint. Die dargestellte Form – ein flaches Guſsstück, in welches ein

schlangenförmig gewundener Kanal eingegossen ist und das allerdings beim Anheizen

u.s.w. nicht leicht verbrennen kann –, dürfte doch wohl kaum brauchbar sein, da eine

gründliche Reinigung desselben ausgeschlossen ist.

Fig.

2 und 3 Taf. 21

zeigen nach Engineering, 1882 Bd. 34 S. 83 einen als

Schiffskessel benutzten Dampferzeuger von Simpson und

Denison in Dartmouth, welcher sich durch seinen auſsergewohnlich groſsen

Durchmesser und besonders noch dadurch auszeichnet, daſs der obere Theil erweitert

ist, um eine möglichst groſse freie Wasseroberfläche zu erhalten. Die Feuerbüchse

ist sehr weit und hoch, damit auch mit Holz gefeuert

werden kann.

Bei der Construction Fig. 4 und

5 Taf. 21, welche von J. Behrisch in Colin

a. d. Elbe (Erl. * D. R. P. Nr. 17167 vom 7. Juli 1881) herrührt, ist der Kessel zur

Aufnahme einer gröſseren Brennstoffmenge mit einem centralen Füllschachte versehen.

Mit Hilfe der durchgehenden Spindel B, an welcher unten

ein Kegel C und spiralförmige Schaufeln D befestigt sind, werden die Kohlen o. dgl. regelmäſsig

dem ringförmigen Roste zugeführt. Die Wand des Feuerraumes wird durch einen auch den

unteren Theil des Kessels umgebenden, offenen Vorwärmer G gebildet; die Mitte nimmt ein Chamottestein ein. Die Heizgase gelangen

durch die Röhren in einen ringförmigen Kanal H, aus

welchem sie dann durch zwei Stutzen und ein Querrohr J

entweichen. Der Kessel hat nur sehr kleinen Wasser- und Dampfraum.

So vortheilhaft einerseits das Hindurchführen der Heizrohren durch den Dampfraum in

Hinsicht auf die Gewinnung trockenen Dampfes sein mag, so sind doch andererseits

wegen der schnellen Zerstörung der Röhren die damit verbundenen Nachtheile und

Gefahren so bedeutend, daſs man jetzt möglichst die Röhren im Dampfraume vermeidet

und die Heizgase seitwärts oder auch nach unten aus dem Kessel herausführt, wie dies

die folgenden, fast sämmtlich aus England stammenden Anordnungen

veranschaulichen.

Fig.

6 Taf. 21 zeigt nach dem Engineer, 1882 Bd.

53 S. 292 einen Kessel von D. Midgely in Stanningley

bei Leeds, welcher mit einer hohen cylindrischen Feuerbüchse und einer den Kessel

ringförmig umgebenden Rauchkammer versehen ist. Zwischen beiden sind radial in

groſser Anzahl die kurzen Heizröhren eingesetzt. Der äuſsere Mantel besteht aus

mehreren passend gebogenen Blechplatten, welche mit besonders hergestellten

feuerfesten Ziegeln ausgekleidet und durch Gelenke verbunden sind, so daſs dieselben

behufs Reinigung der Röhren einzeln fortgenommen werden können. Aus der Rauchkammer

entweichen die Heizgase unten, der Feuerthür gegenüber. Der Kessel soll vielfach in

Gebrauch sein.

Der in Fig. 11 und 12 Taf. 21

abgebildete Kessel von W. und J. Beesley in

Barrow-in-Furness (* D. R. P. Nr. 21726 vom 27. Juni 1882) hat Röhren, welche nach

einem Viertelkreisbogen gekrümmt und einerseits in die ebene Decke der Feuerbüchse,

andererseits in die ebene Wand f der seitlich

angehängten Rauchkammer eingerollt sind. Die Röhren liegen in parallelen Ebenen und

sämmtliche Röhren einer Ebene haben denselben Krümmungsmittelpunkt. Durch die der

Rohrplatte f gegenüber liegende groſse Thür sind die

Röhren bequem zugänglich. Die Reinigung wird mit einer an einem starken Stahldrahte

befestigten Bürste bewirkt. Zur Verankerung der vertikalen Rohrplatte dient ein

breites, diametral eingenietetes Blech, mit welchem zugleich die Feuerbüchsdecke wie

die Kesseldecke durch Bolzen verbunden sind. Der Kessel wird nach dem Iron, 1883 Bd. 21 S. 46 in sehr verschiedenen Gröſsen

mit 4 bis 55qm Heizfläche ausgeführt. Der

dargestellte Kessel hat 16qm,35 Heizfläche, 0qm,83 Rostfläche, 2m,75 Höhe und 1m,20 Durchmesser. Die 88

Röhren sind aus weichem Stahl, haben 50mm äuſseren

Durchmesser und 0mm,75 Wandstärke. Für den Kessel

ist ebenfalls Stahlblech benutzt, dessen Dicke im Mantel, der Feuerbüchse und der

Rauchkammer 9mm,5, in der Decke 16mm und in den Rohrplatten 12mm,7 beträgt. Dabei ist eine Betriebsspannung von

etwa 5at zu Grunde gelegt.

G. Hill in Liverpool (* D. R. P. Nr. 20810 vom 28. April

1882) hat dem Kessel die aus Fig. 9 und

10 Taf. 21 ersichtliche Form gegeben. Oberhalb der Feuerbüchse ist, durch

einen kurzen Stutzen mit derselben verbunden, eine trommelförmige Verbrennungskammer

E angeordnet. Von jeder Seite derselben geht ein

Röhrenbündel aus, welches durch einen seitlichen Ansatz B des

Kessels hindurch nach einer Rauchkammer C führt. Die

beiden auf die Kammern C aufgesetzten Schornsteine

können getrennt in die Höhe geführt oder auch vereinigt werden. Es ist hier, wie

ersichtlich, ein Hauptaugenmerk auf eine möglichst gute Verbrennung gerichtet, die

bei den gewöhnlichen Anordnungen, bei welchen die Heizgase aus der Feuerbüchse

direkt in die Röhren eintreten, nicht erreicht wird. Aehnlich wie bei der

Einrichtung von Garrett (1882 244 * 12) wird auch hier durch Röhren G,

welche mit einem Knie durch die Rauchkammern gehen und am unteren Ende mit Klappen

verschlieſsbar sind, Luft in den Verbrennungsraum eingeführt. Der Kessel ist oben

kuppelförmig abgeschlossen und kann eine beliebige Höhe haben. Soll auf demselben

(z.B. bei Anwendung auf Locomobilen) eine Maschine befestigt werden, so wird der

Hauptkörper so niedrig gemacht, daſs er über die Seitentheile B nicht hervorragt. Diese sind dann länger und weiter

zu nehmen, so daſs sie einen genügenden Dampfraum ergeben. – Der Kessel scheint

weniger für den Kleinbetrieb als für mittlere und gröſsere Leistungen bestimmt zu

sein. Bei 3m,3 Höhe, 1m,5 Durchmesser erhält er 95 Röhren von etwa 50mm Durchmesser und soll Dampf für 36e liefern, bei 4m,5 Höhe, 2m,1 Durchmesser und mit 370

Röhren dagegen für 84e ausreichen.

Der in Fig. 7 und 8 Taf. 21

nach Engineering, 1883 Bd. 35 S. 581 abgebildete Kessel

von Sharpe-Palmer, welcher von Abbott und Comp. in Newark gebaut wird, hat eine sehr hohe, fast bis unter

den Wasserspiegel reichende Feuerbüchse, in welche von der Seite ein kegelförmiger

Körper C hineinragt. Durch diesen gehen die Heizröhren

hindurch, welche in eine seitlich angehängte Rauchkammer B führen. Der Körper C steht sowohl auf der

einen Seite, wie auch nach unten und oben mit dem Kesselräume in Verbindung, so daſs

eine stetige Strömung durch diesen Körper, in welchem hauptsächlich die Verdampfung

vor sich geht, stattfinden wird. Ein Schirm verhindert das Emporsprudeln des Wasser-

und Dampfgemisches in den Dampfraum. Die Heizgase sind gezwungen, vor dem Eintritte

in die Röhren zunächst den Körper C zu umspülen, da ein

an denselben sich anschlieſsender halbkreisförmiger Ring aus feuerfesten Ziegeln den

direkten Zutritt versperrt.

Fig.

14 Taf. 21 zeigt nach Engineering, 1883 Bd.

35 S. 491 einen amerikanischen Kessel von J. Souther in

Boston, welcher aus zwei auf einander gesetzten Theilen besteht. Die Decke des

unteren und der Boden des oberen Theiles sind am Rande nach auſsen umgebördelt, in

der Mitte ausgeschnitten und mit je einem kräftigen Ringe C versehen. Auf diese Weise ist zwischen den beiden Theilen eine niedrige

Rauchkammer gebildet, in welche die Heizgase aus der Feuerbüchse durch einen

Doppelkranz kurzer Röhren eintreten, um dann durch einen weiteren Kranz langer

Röhren wieder abwärts zu ziehen und schlieſslich noch den Kesselmantel auſsen zu

umspülen. Durch die gut auf einander abgedichteten Ringe C stehen

die beiden Kesselräume mit einander in Verbindung. Mit einem dieser Oeffnung

entsprechenden Drucke strebt daher auch der Dampf die beiden Theile aus einander zu

treiben und dieser Druck wird von einem einzigen kräftigen Bolzen D, welcher unten an die Feuerbüchsdecke gehängt ist,

aufgenommen.

Im Februar d. J. explodirte ein derartiger, 6 Jahre alter Kessel von 1m Durchmesser und 2m,3 Höhe. Bei der Untersuchung ergab sich, daſs der 50mm starke Bolzen sich aus dem jedenfalls sehr

schlecht aufgeschweiſsten Kopfe, in welchen er 50mm hineinreichte, herausgezogen hatte (vgl. Fig. 13).

Die Sicherheitsventile waren auf 9at belastet.

Derartige Fehler sind um so verhängniſsvoller, als sie durch eine Untersuchung des

Kessels (abgesehen von einer Wasserdruckprobe) nicht aufgefunden werden können.

H. Wilcke in Berlin (* D. R. P. Nr. 22864 vom 19. Januar

1883) gibt die drei verschiedenen in Fig. 15 bis

19 Taf. 21 abgebildeten Kesselformen mit horizontalen Heizröhren an, bei

welchen die Heizgase wieder durch eine seitlich angehängte Rauchkammer abziehen.

Bei Fig. 15 und 16 ist der

untere Theil des mit Unterfeuerung versehenen Kessels behufs Herstellung ebener

Rohrwände abgeplattet. Von dem runden Boden reicht ein Schlammsack F durch den Rost hindurch und in der Achse des Kessels

ist ein Rohr f zur Beförderung eines Wasserumlaufes

eingehängt. Die Heizgase steigen von dem ringförmigen Roste durch einen

halbmondförmigen Spalt zunächst in eine Verbrennungskammer J, welche aus feuerfesten Steinen überhängend an den Kessel angebaut ist,

und treten von hier in die Heizröhren ein.

Wie aus Fig. 17 und

18 zu entnehmen, ist bei der zweiten Ausführung die Kammer J in den Kessel eingebaut. Der mittlere Schuſs des

Mantels hat einen um so viel gröſseren Durchmesser als der obere und untere, daſs er

auf der abgeflachten Seite hinter diesen nicht zurücktritt. Der untere, die

Feuerbüchse bildende Theil des Mantels ist ausgemauert.

In Fig. 19 endlich ist der mittlere Querschnitt wieder beiderseits

abgeflacht, wie bei Fig. 15;

derselbe ist hier aber, um die Herstellung der Kesselwandung zu erleichtern, nach

oben und unten allmählich in den Kreisquerschnitt übergeführt. Die kegelförmige

Feuerbüchse ist wie gewöhnlich von einem Wassermantel umgeben und die Kammer J wie bei Fig. 15

angehängt.

(Schluſs folgt.)