| Titel: | H. Bilgram's Zahnstangenantrieb für Hobelmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 326 |

| Download: | XML |

H. Bilgram's Zahnstangenantrieb für

Hobelmaschinen.

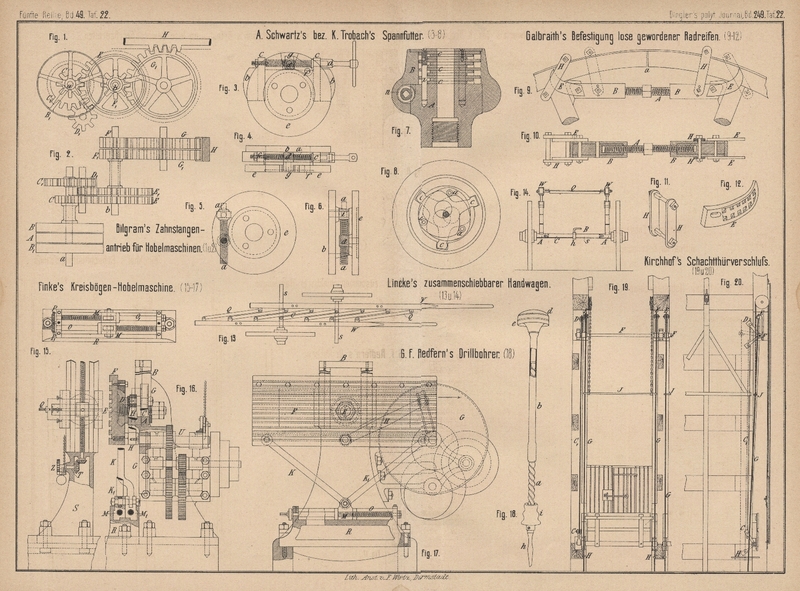

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

Bilgram's Zahnstangenantrieb für Hobelmaschinen.

Im Journal of the Franklin Institute, 1883 Bd. 115 S.

476 wird über eine recht zweckmäſsige, von H. Bilgram

angegebene Anordnung des Zahnstangen-Antriebes für Hobelmaschinen berichtet, bei

welchem jeder todte Gang zwischen den Zähnen des Räderwerkes und der daraus bei

Bewegungsumkehr des Schlittens erwachsende Stoſs vermieden ist (vgl. Hasses hydraulischen Antrieb 1883 247 * 444). Dieser Vortheil wird erreicht durch die Anwendung zweier

vollständig getrennter Rädergetriebe, von denen das eine nur den Vorlauf, das andere

den Rückgang des Schlittens bewirkt, wobei die arbeitenden Zahnflächen stets in

Berührung bleiben.

In Fig.

1 und 2 Taf. 22

ist dieser Mechanismus in Ansicht und Grundriſs schematisch dargestellt. Die

Bewegung wird vom Vorgelege durch einen einzigen Riemen übertragen, welcher bei

jeder Bewegungsumkehr des Schlittens in bekannter Weise selbstthätig von der

Triebscheibe B für den Vorlauf auf die Festscheibe B1 für den Rücklauf und

umgekehrt verschoben wird. Zwischen den Scheiben B und

B1 befindet sich

die Losscheibe A. Die Vorlaufscheibe B bildet mit dem kleinen Stirnrade C ein Stück und rotirt mit demselben um die Welle a, welche die Rücklaufscheibe B1 trägt. Das Getriebe C versetzt nun mittels des auf der Zwischenwelle b festgekeilten Rades E

diese Welle und das auf ihr sitzende Rad F in Drehung.

Letzteres überträgt die Bewegung mittels des Zwischenrades G auf die Zahnstange H.

Das auf der Hauptwelle a aufgekeilte Zahnrad C1 bewegt, wenn der

Riemen auf der Rücklaufscheibe B1 liegt, mittels des eingeschalteten Rades D1 das Rad E1; dieses ist mit

seiner verlängerten Nabe, welche die Welle b

concentrisch umgibt, im Gestelle der Maschine gelagert und bildet mit dem Getriebe

F1 ein Ganzes. Von

F1 geht die

Bewegung über G1 auf

die Zahnstange H über, welche auf die Weise

entgegengesetzt verschoben wird, da das Zahnradsystem für diesen Rücklauf eine Achse mehr enthält

als das für den Vorlauf. Was nun das Verhältniſs der Schlittengeschwindigkeit für

Arbeite- und Leergang anbetrifft, so ist dasselbe bei der skizzirten Anordnung, wo

die Räder F und F1 bezieh. E und E1 dieselben

Zähnezahlen besitzen, gleich dem Verhältnisse der Zähnezahlen von C und C1.

Beim Vorgange des Schlittens wird nun mittels der Zahnstange H das ganze Rädersystem B1 bis H in der dem

Leergange entgegengesetzten Bewegungssinne mitgenommen. Es liegen daher alle Zähne

dieses Systemes schon mit denjenigen Flanken an, welche während des

Schlittenrückganges, wenn der Riemen auf B1 geschoben ist, sich berühren müssen. Ein todtes

Spiel zwischen den Rädern tritt also beim Bewegungswechsel nicht ein. Ganz ebenso

verhält es sich beim Umsteuern der Maschine zu Ende des Leerlaufes.

Die Vorzüge dieses Antriebsmechanismus veranlaſsten den zur

Beurtheilung seitens des Franklin Institute bestellten

Ausschuſs, die Verleihung eines Preises und einer Medaille der Scott'schen Stiftung für denselben zu befürworten.

Tafeln