| Titel: | Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 361 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Vertikalkesseln.

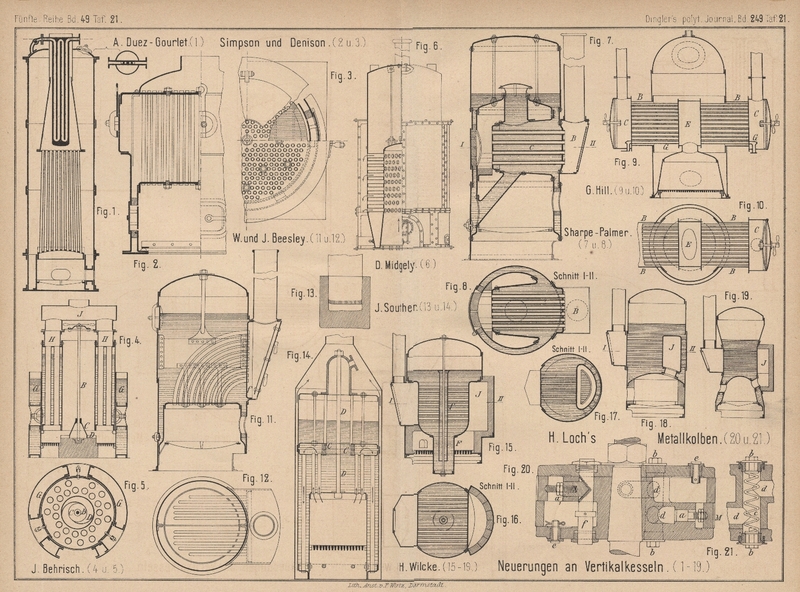

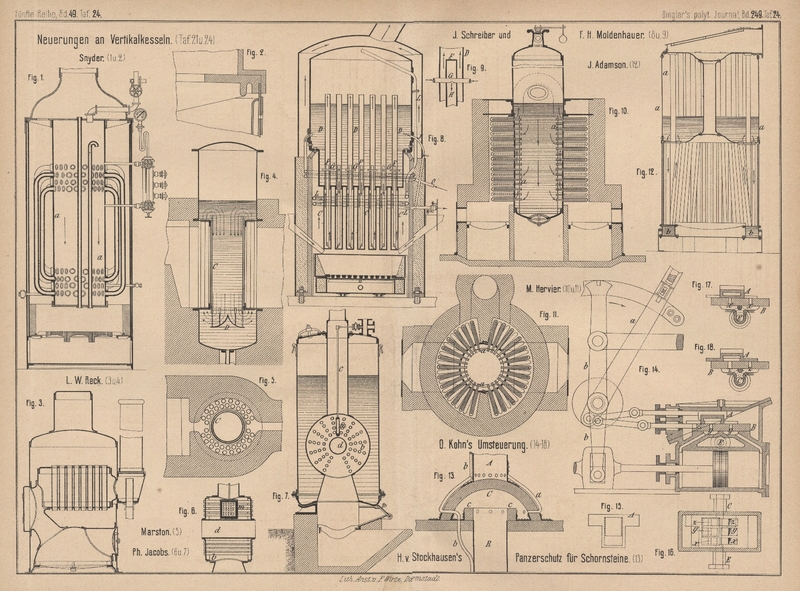

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 21 und 24.

(Schluſs des Berichtes S. 321 d. Bd.)

Neuerungen an Vertikalkesseln.

2) Wasserröhrenkessel.

Die Kessel mit Wasserröhren haben den Kesseln mit Rauchrohren gegenüber mehrere

Vorzüge, welche anscheinend noch nicht genügend gewürdigt werden. Zunächst werden

die Wasserröhren dauerhafter sein, da die Enden derselben, welche erfahrungsmäſsig

bei Heizröhren am schnellsten zerstört werden, der Einwirkung des Feuers entzogen

sind. Ferner findet im Allgemeinen bei passender Anordnung eine energische Strömung

in den Wasserröhren statt, welche das Absetzen von Kesselstein mehr oder weniger

verhindert. Die Entfernung desselben von der Innenfläche wird leichter zu

bewerkstelligen sein als das Abkratzen von der Auſsenfläche. Mit Wasserrohren läſst

sich auch leichter der immer anzustrebende Wasserkreislauf durch den ganzen Kessel

erreichen, als mit Heizröhren u.s.w.

Fig.

1 und 2 Taf. 24

zeigen nach dem Engineer, 1882 Bd. 54 S. 447 eine

amerikanische, für 5e bestimmte Construction von

Snyder. Den eigentlichen Kessel bildet ein

geschweiſstes Schmiedeisenrohr a von 1m,36 Länge, 0m,38 Durchmesser und 8mm Wandstärke, welches

oben und unten durch aufgeschraubte Deckel geschlossen

ist. In dasselbe sind auſsen 88 ⊐-förmig gebogene Röhren von 19mm Durchmesser eingesetzt und zwar mittels kurzer

Hülsen, welche, innen und auſsen mit Gewinde versehen, zugleich auf die etwas

verjüngten Enden der Röhren auf- und in die Rohrwand eingeschraubt sind. In gleicher

Weise ist auch eine centrale, als Anker dienende Röhre befestigt. Die oberen

Mündungen der gebogenen Röhren liegen theils oberhalb, theils unterhalb der

Wasserlinie. Ein energischer Wasserumlauf wird bei dieser Anordnung jedenfalls

erreicht werden. Das Ganze ist in einen doppelten Mantel von 0m,76 äuſserem Durchmesser eingehängt. Die

Gesammthöhe desselben beträgt lm,8. Der Raum

zwischen den beiden Mantelblechen steht unten mit dem Räume unterhalb des Rostes und

oben durch zahlreiche Löcher in der Auſsenwand mit der freien Luft in Verbindung.

Durch einen verschiebbaren Messingreifen können die oberen Löcher mehr oder weniger

geschlossen werden (vgl. Fig. 2).

Schlieſst man die Aschenfallthür, so muſs die ganze Verbrennungsluft von oben

zwischen den Mantelblechen hindurchströmen; sie wird dabei vorgewärmt und hält den

Raum, wo der Kessel aufgestellt ist, kühl; doch wird dann ein ziemlich kräftiger Zug

erforderlich sein. Zur äuſseren Reinigung der Röhren kann der Kessel nach dem

Abschrauben der Ausrüstungsstücke leicht aus dem Mantel herausgehoben werden. Behufs

innerer Reinigung muſs man den Deckel von a

abschrauben. Ob das aber

nach einiger Zeit des Betriebes noch möglich sein wird, erscheint doch sehr

zweifelhaft. Bedenklich ist ferner, daſs der Boden von a, auf welchem Schlamm und Kesselstein hauptsächlich sich ablagern werden,

direkt im Feuer liegt.

Wesentlich besser ist in dieser Hinsicht der in Fig. 4 und

5 Taf. 24 abgebildete Kessel von L. W. R.

Reck in Breslau (* D. R. P. Nr. 22449 vom 17. Oktober 1882). Zwei

cylindrische Körper, von denen der untere als Schlammsack, der obere hauptsächlich

als Dampfsammler dient, sind durch ein mittleres weites Rohr und einen Kranz enger

Röhren mit einander verbunden. Mit Ausnahme der einander zugekehrten ringförmigen

Stirnflächen werden die Kesselkörper selbst von den Heizgasen nicht berührt. Um den

durch die Pfeile angedeuteten Wasserumlauf nach Möglichkeit zu befördern, ist in das

mittlere Rohr noch ein etwas engeres Rohr C eingehängt.

In dem engen Ringraume zwischen beiden wird wie in den Röhren das Wasser- und

Dampfgemisch aufsteigen, während innerhalb des Rohres C

nun ein völlig ungehindertes Niedersinken des Wassers stattfinden kann. Damit im

unteren Theile des Schlammsackes das Wasser möglichst in Ruhe bleibe, ist an C ein Schirm D

angehängt.

Ein gleichfalls recht brauchbarer, doch etwas schwieriger herzustellender Kessel von

Marston ist nach dem Engineer, 1882 Bd. 54 S. 485 in Fig. 5 Taf.

24 dargestellt. Die Röhren sind hier in einer cylindrischen Feuerkammer angebracht,

welche oberhalb der kuppelförmigen Feuerbüchse in den Kessel eingebaut ist und

einerseits durch einen schrägen Rohrstutzen mit der letzteren, andererseits mit dem

Rauchfange in Verbindung steht. Trotzdem besondere Verankerungen nicht vorhanden

sind, erscheint der Kessel doch in allen seinen Theilen sehr fest und für hohe

Spannungen geeignet. In den aufgesetzten Dampfdom führt eine verhältniſsmäſsig nur

kleine Oeffnung, was sowohl hinsichtlich der Festigkeit, als auch hinsichtlich der

Gewinnung trockenen Dampfes zweckmäſsig ist. Der Wasserumlauf wird auch hier lebhaft

sein, indem das Wasser in den Röhren aufsteigt und in dem Ringraume zwischen der

eingebauten Trommel und dem Kesselmantel abwärts strömt.

Bei dem in Fig. 6 und

7 Taf. 24 gezeichneten Kessel von Ph. Jacobs

in Stolberg bei Aachen (* D. R. P. Nr. 20123 vom 23. April 1882) ist gleichfalls ein

trommelförmiger Körper b, jedoch mit horizontaler Achse

und entsprechend horizontal durchgehenden Röhren in den Kessel eingebaut. Derselbe

ist direkt auf die kegelförmige Feuerbüchse aufgesetzt und andererseits an ihn das

durch den Dampfraum geführte Rauchrohr c angeschlossen.

Der Kesselmantel ist an dem Boden und die obere Kopfplatte an dem Rauchrohre mittels

Schrauben befestigt, so daſs der Mantel behufs Freilegung des Innenkörpers abgehoben

werden kann. Die Mitte des Körpers b nimmt ein weiteres

Rohr d ein, welches die Heizgase nach rechts und links

ablenkt. Der oben zwischen die Röhren eingehängte, flache, beiderseits durchlöcherte

Kasten m, in welchen ein mit Hahn versehenes Dampfröhrchen führt,

soll dazu dienen, Ruſs und Asche von den Röhren abzublasen. Der Wasserumlauf wird

bei dieser horizontalen Lage der Wasserröhren mangelhaft sein; er könnte erheblich

gesteigert werden, wenn man die Röhren etwas geneigt anordnete.

Die von Köbner und Kanty (vgl. 1880 238 * 188) angegebene Construction mit Röhren, welche

radial in den Kesselmantel eingesetzt und am äuſseren Ende geschlossen sind, ist

durch M. Hervier in Paris (* D. R. P. Nr. 22063 vom 15.

Oktober 1882) in der Weise verbessert worden, daſs in die Röhre zur Beförderung

einer lebhaften Wasserströmung nach Art der Field'schen

Röhren engere, beiderseits offene Röhren eingebracht sind (vgl. Fig. 10 und

11 Taf. 24). Mit ihrem inneren Ende sind dieselben in einem oben offenen,

in den Kessel gestellten Blechcylinder a befestigt. Der

Wasserumlauf wird hier in der durch Pfeile angedeuteten Weise vor sich gehen. Damit

alle Röhren möglichst gut von den Heizgasen getroffen werden, können entweder, wie

gezeichnet, zwei gegenüber liegende Roste benutzt, oder die Heizgase auf der einen

Seite des Kessels hinauf und dann auf der anderen wieder abwärts geführt werden. Der

untere Theil des Kesselmantels, in welchen die äuſseren Röhren mittels keilförmiger

Ringe befestigt werden, erhält eine Wanddicke von 25mm. Im Vergleiche mit den beiderseits befestigten offenen Röhren haben

diese nur an einem Ende festgehaltenen Röhren den Vorzug, daſs sie sich ungehindert

ausdehnen können.

Derartige Röhren finden sich, jedoch in vertikaler Anordnung, auch bei dem in Fig.

8 Taf. 24 abgebildeten kleinen Kessel von J.

Schreiber und F. H. Moldenhauer in Wien (* D.

R. P. Nr. 18298 vom 13. Oktober 1881). Der Kesselkörper besteht aus zwei mittels

angenieteter Winkeleisen mit einander verschraubten Theilen, von denen der untere

etwas geringeren Durchmesser als der obere hat, und ruht auf einem mit schlechten

Wärmeleitern umhüllten guſseisernen Cylinder. In den Boden des Kessels sind Kupfer-

oder Eisenrohre C eingeschraubt und in diese etwas

engere Röhren D, welche bis in den Dampfraum reichen,

von oben eingetrieben, damit der entwickelte Dampf ungehindert aufsteigen könne. Um

nun das Wasser unten in die Röhren C einzuleiten, sind

die inneren, oben geschlossenen Röhren F mit Hilfe

kurzer, beiderseits offener Querröhrchen G eingehängt,

welche unten in der Mitte eine Oeffnung H haben (vgl.

Fig. 9). Es soll hier also nicht eigentlich ein in sich zurückkehrender

Kreislauf des Wassers erreicht werden, sondern das ununterbrochen in den Kessel

eingeführte Wasser nur langsam in dem Maſse, als es in den Röhren C verdampft, durch die inneren Röhren F nachflieſsen; doch wird immerhin auch ein

beträchtlicher Theil des Wassers oben aus den Röhren D

wieder heraussprudeln. Die meisten Niederschläge werden sich hiernach in den Röhren

ablagern und diese müssen daher, wenn man nicht ganz reines Wasser verwendet, häufig

gereinigt werden. Namentlich die engen Querröhrchen G

sind sehr dem Verstopfen ausgesetzt. Um möglichst trockenen Dampf zu erhalten,

wird derselbe durch ein im Feuerraume untergebrachtes Schlangenrohr L geleitet, welches beim Anheizen und bei einer

Unterbrechung des Dampfverbrauches durch das Rohr J mit

Wasser gefüllt werden kann und dann einen Theil des Dampferzeugers bildet. Ein

zweites, den guſseisernen Cylinder umgebendes Rohr O

soll als Vorwärmer dienen. Der Herd kann herausgezogen werden und ist sowohl für Kohlen-, wie für Erdöl-Feuerung, jedoch für beide Fälle sehr mangelhaft, eingerichtet.

Schlieſslich ist noch ein Kessel zu erwähnen, bei welchem wie z.B. bei dem Kessel von

Robey (vgl. 1874 213 *

182) sowohl Heizröhren, als auch Wasserröhren verwendet sind.

Dieser in Fig. 12

Taf. 24 nach Engineering, 1882 Bd. 34 S. 251

dargestellte Kessel von J. Adamson und Comp. in Hyde

ist hauptsächlich für kleine Schiffe bestimmt. Der

Hauptkesselkörper a liegt hoch über dem Roste und ist

durch einen zweifachen Kranz von Wasserrohren mit einem unteren, den Rost

umgebenden, ringförmigen Kesseltheile b verbunden. Die

Röhren schlieſsen den Feuerraum ein und sind nur von einem Blechmantel, welcher nach

der Quelle beim Betriebe gar nicht sehr heiſs werden soll, umgeben. Ein Kranz von

Heizröhren durchzieht den eigentlichen Kessel a. Die

unteren Mündungen derselben liegen zwischen den beiden Reihen der Wasserröhren. Der

innere Kranz der letzteren wird daher viel mehr Wärme von den Heizgasen erhalten als

der äuſsere, so daſs ein Wasserumlauf in der Richtung der Pfeile, aber auch eine

stärkere Ausdehnung der inneren Röhren und in Folge dessen ein Zwängen hervorgerufen

wird. Bemerkenswerth ist die eigenartige, etwas elastische Verankerung der beiden

Böden von a durch ein Rohr, welches an nach innen

gehenden Ausbauchungen der Böden befestigt ist. Die Niederschläge werden sich

hauptsächlich in b, also unterhalb des Rostes,

ansammeln und können von hier durch Handlöcher entfernt werden. Auch kann der Boden

von b abgeschraubt werden, was nöthig wird, wenn

Wasserrohren ausgewechselt werden sollen. Das Einsetzen derselben erfolgt von a aus. Vor der Feuerthür und einem in a angebrachten Mannloche sind selbstverständlich einige

Röhren ausgelassen.

Whg.