| Titel: | Ueber Neuerungen an Verdampfapparaten. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 371 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Verdampfapparaten.

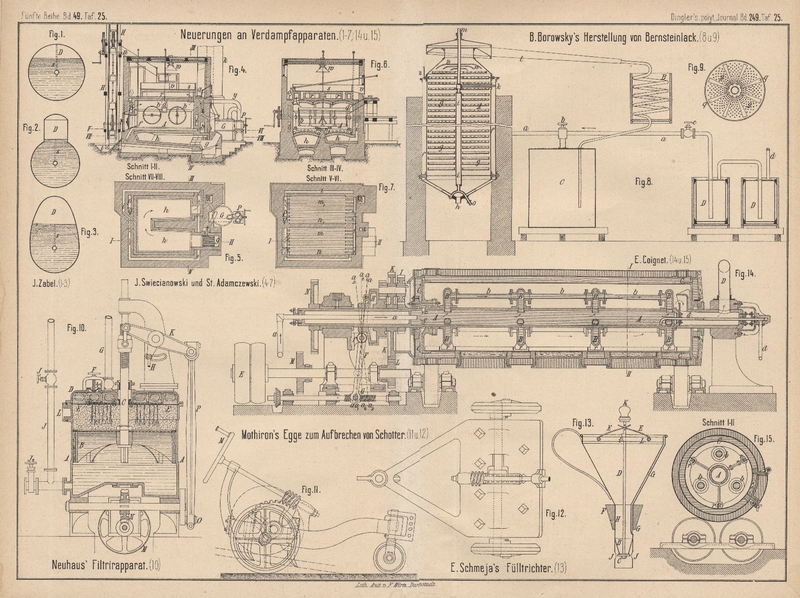

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

Ueber Neuerungen an Verdampfapparaten.

Nach J. Zabel in Schönebeck a. Elbe (* D. R. P. Kl. 62

Nr. 21883 vom 13. September 1882) ist das Verdampfungsgefäſs des Piccard'schen Apparates (vgl. 1879 231 * 65. * 211) cylindrisch, hat daher, da es nicht ganz

mit Soole gefüllt ist, einen Dampfraum D (Fig.

1 Taf. 25). Die Schaufeln und Schnecken s

durchziehen diesen Dampfraum bei jeder Umdrehung etwa zur Hälfte und überziehen sich

hierbei jedesmal mit einer dünnen Salzschicht, welche nach mehrtägigem Betriebe zu

einem harten und starren Salzsteine anwächst, der sich dann leicht stückweise

ablöst. Solche Stücke fallen, wenn sie durch das Rührwerk günstig erfaſst werden,

mit dem Salze durch das Salzabfallrohr, können aber auch leicht Brüche zur Folge

haben.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, soll man nach Zabel

die sich drehenden Schaufeln und Schnecken unter den Soolspiegel verlegen, was

dadurch erreicht wird, daſs man ein cylinderförmiges Gefäſs entweder ganz mit Soole anfüllt und in

seiner ganzen Länge mit einem Dome als Dampfraum versieht (Fig. 2),

oder dadurch, daſs man dem Gefäſse einen länglich runden Querschnitt gibt, am besten

aber der gröſseren Widerstandsfähigkeit wegen den eines Eies, mit der Spitze nach

oben (Fig. 3).

J. Swiecianowski und St.

Adamczewski in Warschau (* D. R. P. Kl. 62 Zusatz Nr. 20392 vom 18. Mai

1882) versehen das in dem unteren Theile des Ofens in einem völlig geschlossenen

Räume angebrachte Abdampfgefäſs A (Fig. 4 bis

7 Taf. 25) mit Rührwerk b, welches von Hand

oder mechanisch bewegt wird. Das Gefäſs wird durch das Rohr d beschickt und durch den Schieber f

entleert. Die Verbrennungsgase gehen vom Feuerraume g

aus durch den Kanal h, dann durch den Kanal i, welcher in dem das Gefäſs A umgebenden Mauerwerke angebracht ist, nach dem Schornsteine k. Zur Unterstützung der Abdampfung tritt Luft in das

über dem Feuerkanale h liegende Rohrsystem m, geht durch den oberen Theil des Kanales o, das Rohrbündel m1 und durch den senkrechten Kanal p nach dem Abdampfraume. Die für den Trockenraum

bestimmte Luft geht dagegen durch die Rohre n, den

unteren Theil des Kanales o und Rohr n, nach dem senkrechten Kanale q, um von hier aus in den Trockenraum zu gelangen.

Die in den Abdampfraum geleitete heiſse Luft geht mit den hier entwickelten Dämpfen

und Gasen durch den unter der Darre s liegenden Kanal

r in den Schornstein k, wenn die Klappe a geöffnet ist. Ist dieses

nicht der Fall, so gelangen die Gase entweder in den zur Feuerung führenden Kanal

z oder durch Rohr y

nach der Pumpe P. Durch die letztere werden die Gase in

das Absorptions- oder Waschgefäſs G und durch die in

demselben befindliche Flüssigkeit getrieben. Die so gewaschenen Gase können nun

entweder durch Kanal z in die Feuerung, oder in den

Schornstein k geleitet werden, je nachdem sie noch

brennbare Bestandtheile enthalten oder nicht. Der Inhalt des Waschgefäſses G richtet sich nach der Beschaffenkeit der in dem

Apparate behandelten Substanzen. Sollen z.B. Fäcalien

eingedampft und getrocknet werden, so wird man verdünnte Schwefelsäure zur

Absorption des Ammoniaks anzuwenden haben.

Die im Gefäſse A eingedampften Stoffe fallen nach

Oeffnung des Schiebers f in die Grube f, um von dem Aufzuge H

nach oben befördert zu werden und durch das Rohr u auf

die Darre s zu fallen. Die hier entwickelten Gase

entweichen in den Schornstein oder durch den Schlot w,

während die getrockneten Stoffe durch die Oeffnung v

entfernt werden.

E. Coignet in Paris (* D. R. P. Kl. 82 Nr. 21895 vom 28.

Juli 1882) läſst den zum Heizen seines Abdampfapparates bestimmten Dampf durch das

Rohr a (Fig. 14 und

15 Taf. 25) in die Hohlwelle A eintreten und

von hier in die hohlen, mit Schabern r versehenen

Scheiben B und die als Rührer dienenden Rohre b, auſserdem durch Oeffnungen c in den Dampfmantel C. Das

Condensationswasser flieſst in die Welle A zurück und wird durch das

Syphonrohr d nach auſsen geleitet. Der ganze Cylinder

ist noch von einer äuſseren Luftkammer umgeben, welche die Wärmestrahlung nach

auſsen möglichst verhindert.

In den verschiedenen Figuren sind die Luftkammern durch senkrechte, die Dampfräume

dagegen durch wagrechte Schraffirungen angedeutet. Die Verdampfungsgase nehmen ihren

Weg in der Richtung der punktirten Pfeile und entweichen durch einen in der

Verlängerung der Welle A liegenden mittleren Kanal und

durch das Rohr D, in dessen Verlängerung sich eine

Saugvorrichtung befindet, welche die Abdampfung befördert. Die abgezogenen Gase

werden unter eine Feuerung geführt und dann verbrannt oder auf andere Weise

unschädlich gemacht bezieh. verwerthet.

Die Welle A und der Cylinder C erhalten von der gemeinsamen Riemenscheibe E aus ihre Bewegung. Der Hebel F, welcher

sich um den festen Punkt f dreht und durch die Schraube

G seine Bewegung erhält, bewirkt die Ein- und

Auslösung der Reibungsscheibe H. Das Zahnrad K wird durch das Getriebe L (wenn dieses sich in der in der Zeichnung angegebenen Stellung befindet)

gedreht. Desgleichen wird bei entsprechender Stellung des Hebels F das Rad N von dem Rade

M bewegt. Endlich hat noch das auf seiner Achse

feste Getriebe I zum Rade K eine planetare Bewegung und, wenn die Scheibe H eingeschaltet ist, erhält die Welle A von

diesem Getriebe I eine dem Cylinder C entgegengesetzte Drehung. Befindet sich der Hebel F in der Stellung a (Fig.

14), so drehen sich Cylinder und Welle; bei der Stellung a1 dreht sich der

Cylinder allein, bei a2

stehen beide still und bei der Stellung a3 bewegt sich die Welle allein.

Tafeln