| Titel: | Hydraulische Reibungskuppelung. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 430 |

| Download: | XML |

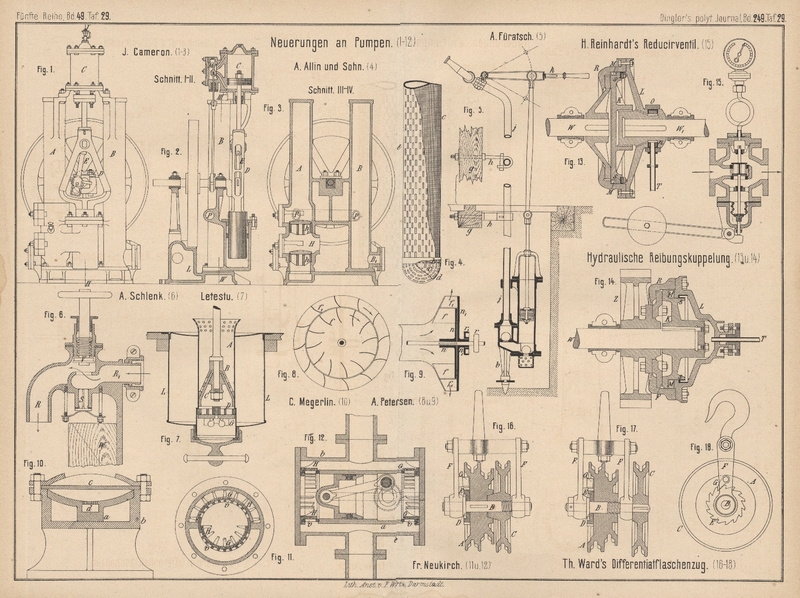

Hydraulische Reibungskuppelung.

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Hydraulische Reibungskuppelung.

Der allgemeineren Anwendung von Reibungskuppelungen zur Uebertragung gröſserer Kräfte

steht besonders der Umstand entgegen, daſs die zum Schlüsse der Kuppelung

erforderliche Kraft ziemlich groſs wird und dann nur durch umständliche, unhandliche

Uebersetzungsvorrichtungen zu erzielen ist. Die Lübecker

Maschinenbau-Gesellschaft in Lübeck (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 21915 vom 1.

September 1882) hat nun verschiedene Kuppelungen angegeben, bei welchen das

Anpressen der Reibungsflächen durch Wasserdruck mittels sehr einfacher Anordnungen

bewirkt wird. Fig. 14

Taf. 29 zeigt z.B. die Kuppelung eines Zahnrades mit einer Welle, während Fig.

13 die Verbindung zweier Wellenenden veranschaulicht.

Im ersteren Falle wird mit dem lose auf der Welle W

rotirenden Zahnrade Z eine beiderseits abgedrehte

Flansche F verschraubt, gegen welche sich von der Seite

des Rades Z der Ringkörper R, auf der anderen Seite der Kolben K

angelegt. Letzterer ist auf dem Wellenende festgekeilt und in der cylindrischen

Höhlung der mit dem Ringe R verschraubten Scheibe L durch einen Leder- oder Gummistulpen s abgedichtet. Wird nun durch das in der Achse der

Scheibe L durch eine Stopfbüchse geführte Rohr T Wasser je nach der zu übertragenden Kraft unter mehr

oder minder hoher Pressung in den Raum zwischen L und

K eingeleitet, so wird der Flanschenring F zwischen R und K eingeklemmt und so das Rad Z mit der Welle W gekuppelt. Sperrt man

alsdann die Druckleitung ab und gestattet dem in der Kuppelung befindlichen Wasser

freien Austritt, so wird auch die Klemmung zwischen F

und R bezieh. K aufhören

und die Kuppelung gelöst. Selbstverständlich kann die Kraft in beiden Richtungen

übertragen werden, d.h. von der Welle W oder auch von

dem Zahnrade Z der Antrieb erfolgen. Mitnehmer M verhindern eine Verdrehung von L und R gegen K, wodurch nicht nur ein rasches und sicheres Loslassen

der Kuppelung, sondern auch eine geringe Abnutzung des Dichtungsstulpens erreicht

wird.

Ganz ähnlich ist die Kuppelung zweier Wellen angeordnet. Hier ist die einzuklemmende

Flansche K (Fig. 13)

direkt auf das eine Wellenende W aufgekeilt, während

das andere Ende W1 mit

der Scheibe L fest verbunden ist. Der Kolben K verschiebt sich hier in dem cylindrisch ausgedrehten

Ringe R und ist mit diesem durch Mitnehmer M gekuppelt. Die Dichtung erfolgt auch hier durch einen

Stulpen s. Das Druckwasserrohr kann hier natürlich

nicht durch eine einfache Stopfbüchse eingeführt werden; es tritt vielmehr durch den

an der Drehung nicht theilnehmenden Ring O in die Nuth

n ein, welche gegen O

durch Leder abgedichtet ist. Von n aus pflanzt sich der

Wasserdruck durch einige Bohrungen in den Raum zwischen L und K fort. Die Wirkungsweise dieser

Kuppelung stimmt daher mit der vorigen völlig überein.

Das Druckwasser kann aus einer Hochdruckleitung entnommen werden. Ist eine solche

nicht vorhanden, so genügt es, das Druckrohr mit dem Wasserraume eines Dampfkessels

zu verbinden. Beim Schlüsse der Kuppelung tritt eine im Vergleiche zu dem

Fassungsraume derselben sehr geringe Wassermenge aus, welche bei einigermaſsen

längerer Rohrleitung gar nicht in die Kuppelung gelangt, in Folge dessen dieselbe

doch kalt bleibt.

Tafeln