| Titel: | Neuere Schutzvorrichtungen an Kreissägen. |

| Autor: | G. Rohn |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 433 |

| Download: | XML |

Neuere Schutzvorrichtungen an

Kreissägen.

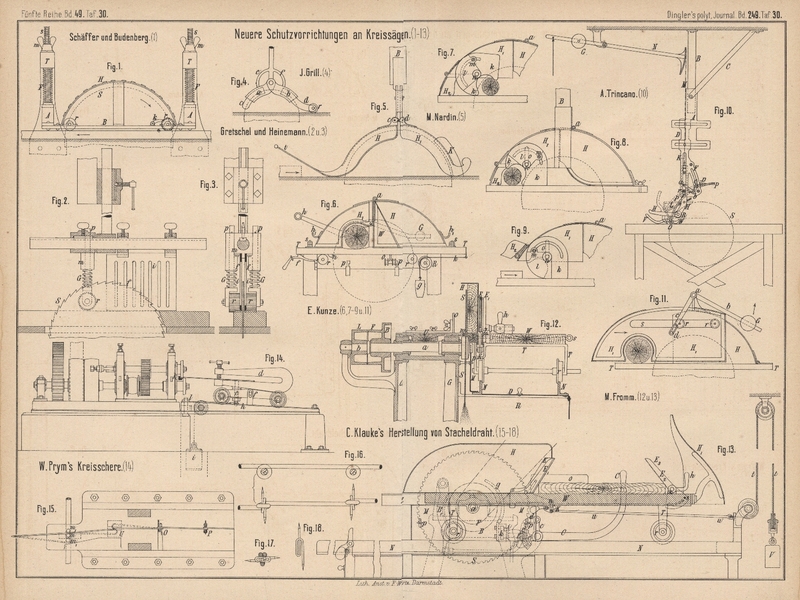

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

(Patentklasse 38. Fortsetzung des Berichtes Bd.

246 S. 408.)

Neuere Schutzvorrichtungen an Kreissägen.

1) Schutzvorrichtungen an Kreissägen zum

Langschneiden.

Gretschel und Heinemann in Leipzig (* D. R. P. Nr. 21044

vom 19. Juli 1882) schützen das Sägeblatt S (Fig.

2 und 3 Taf. 30)

durch die beiden seitlichen Stahlbleche f, welche mit

Oeffnungen i zum Durchlassen der Späne versehen sind

und entweder die ganze Säge, oder nur den vorderen Theil beim Schnitte überdecken.

Um das bei der Abwesenheit eines Schnittspalters auftretende Bestreben des

Sägeblattes, das geschnittene Brett auf der hinteren Seite mit emporzuziehen,

aufzuheben, ist ein elastischer Gegenhalter angebracht, welcher aus den beiden

geriffelten Rollen r besteht, deren Tragstifte p sich in der Hülse m

führen und welche durch Federn G immer auf das Holz

drücken. Die Schutzbleche f wie auch der Gegenhalter

sind senkrecht je nach der Stärke des zu schneidenden Holzes, ebenso auch wagerecht je nach

der Gröſse des Sägeblattes einstellbar.

Schäffer und Budenberg in Buchau-Magdeburg (* D. R. P.

Nr. 20105 vom 7. April 1882) bedecken das Sägeblatt S

(Fig. 1 Taf. 30) mit einem zur Beobachtung des Schneidens gitterförmigen

Dache H und suchen ebenfalls das Heben und

Zurückschlagen der Bretter zu verhindern. Die zu beiden Seiten der Säge befindlichen

Schienen B, welche das Schutzdach H tragen, sind durch die Brücken A mit einander verbunden. Auf diesen stehen die

Schrauben s, welche durch Flügelmuttern m leicht in entsprechender Höhe eingestellt werden

können und sich in den auf dem Sägetische festen Trägern T führen. Die Schienen B besitzen Rollen r, von welchen die vorderen zum Theil als Sperräder

ausgeführt sind, um so durch die Klinken k ein

Rückwärtsdrehen derselben und damit das Zurückschlagen des Brettes zu verhindern.

Die Federn F der Schrauben s vermitteln einen elastischen Druck der Rollen r auf das darunter weggehende Holz und halten eine Nase der Muttern m auch immer in dem zugehörigen Einschnitt, so daſs

sich dieselben nicht verstellen können.

Die Schutzvorrichtung von A. Trincano in Logelbach, Elsaſs (* D. R. P. Nr. 22574 vom 31. Oktober 1882) ist etwas umständlich und

verhindert nur den Zugang zu dem vorderen Theile der Säge, ist jedoch für Sägen von

verschiedenem Durchmesser einstellbar. An dem an der Decke des Arbeitslokales

befestigten und durch die Streben C (Fig. 10

Taf. 30) gestützten Balken B sind zu beiden Seiten die

mit wagerechten Schlitzen versehenen Stücke A

angebracht. Mittels dieser Schlitze lassen sich die Schilde D je nach der Gröſse des Sägeblattes S mehr

oder weniger weit nach vorn verschrauben. Dieselben sind mit einem senkrechten

Schlitze K und einem etwas bogenförmigen Schlitze F versehen. In dem Schlitze K führt sich durch die Rollen r der an beiden

Seiten des Sägeblattes S herabreichende Schlitten H, welcher mittels des Riemens M an dem an der Decke angebrachten, mit einem Gegengewichte G versehenen Hebel N

aufgehängt ist und durch einen mit letzterem mittels einer Schnur in Verbindung

stehenden Fuſstritthebel gehoben werden kann. Der Schlitten H trägt zwei etwas conisch geformte Rollen R,

unter denen das zu schneidende Brett gleitet, sowie an einem drehbaren

Zwischenstücke die durch Gewinde verstellbaren Winkel L. In dem Auge O dieser Winkel ist sowohl der

Schirm P, als auch der Gabelhebel VW drehbar. Mit dem Schlitten H ist bei a der Winkelhebel abc verbunden, welcher bei b eine Rolle trägt und mit dem Zapfen c in

dem Schlitze F gleitet. Zwischen der Rolle bei b und dem Zapfen c führt

sich der Schirm P, welcher den vorderen Theil des

Sägeblattes umgibt und zur Beobachtung des Schnittes entsprechend durchbrochen ist.

Dieser Schirm wird durch den verstellbaren Winkel v,

welcher an dem Zapfen c zur Anlage kommt, und durch die

Form des Schlitzes F bei jeder vertikalen Verschiebung des Schlittens H immer in der erwünschten Entfernung von den

Sägezähnen gehalten.

Bei Benutzung der Säge hebt der Arbeiter mit dem Fuſse den Schlitten in die

erforderliche Höhe und legt den Gabelhebel VW auf das

Holz. Gegen das Ende des Schnittes läſst er das Holz mit der Hand los, bringt den

Gabelhebel gehörig über den Rand des Holzes und vollendet den Schnitt durch Ziehen

an dem Handgriffe F des Hebels, welche Stellung der

Theile punktirt wiedergegeben ist.

Die Benutzung für Sägen von verschiedenem Durchmesser gestattet auch die

Schutzvorrichtung von J. Grill in Baltimore

(Nordamerikanisches Patent Nr. 245816). Die an einem über der Säge befestigtem

Balken drehbar angebrachten Bogenstücke a und b (Fig. 4 Taf.

30) sind an den kreisförmigen Armen e und f je nach der Sägengröſse einstellbar. Die Verdeckung

der Säge wird vervollständigt durch die in den Bogenstücken a und b verschiebbaren Theile c und d, von denen das

letztere, um das Holz leicht darunter bringen zu können, eine Rolle r trägt.

Die Schutzvorrichtung von M. Nardin, dem Vorstande der

Reparaturwerkstätten von Köchlin-Baumgartner und Comp.

in Lörrach (Bulletin de Mulhouse, 1883 S. 130) besitzt

eine die Säge vollkommen bedeckende zweitheilige Schutzhaube HH1 (Fig. 5 Taf.

30) in Verbindung mit dem beim Langschneiden vortheilhaften Schnittspalter K. Die an dem über der Säge angebrachten Balken B um die Bolzen c und d drehbaren Hauben H und

H1 haben an dieser

Stelle auf einander liegende Nasen, so daſs, wenn das zu schneidende Brett unter den

Schweif t des Theiles H

tritt und diesen hebt, dann auch der zweite Theil H1 in die der Stärke des Holzes entsprechende Höhe

gebracht wird.

2) Schutzvorrichtungen an Kreissägen zum

Querschneiden.

Die Patentschrift von E. Kunze in Zwickau (* D. R. P.

Nr. 20106 vom 7. April 1882, vgl. 1882 246 * 413) enthält

eine ganze Reihe von Anordnungen für diesen Zweck, welche alle die gröſstmöglichste

Ueberdeckung des Sägeblattes in jeder Lage des Arbeitstückes und folglich auch die

höchste Sicherheit gegen Unfälle bezwecken.

In Fig.

6 Taf. 30 besteht die überdeckende Haube aus dem auf dem Tische T festen Stücke W, den zum

Nachsehen der Säge um a durch die Handhaben h1 aufklappbaren,

während des Arbeitens jedoch stets durch die Schrauben s immer auf dem Tische T befestigten Theilen

H und H1, von denen der letztere zur Aufnahme der zu

schneidenden Holzstücke entsprechend durchbrochene Seitentheile besitzt. Das

Andrücken des Holzes auf den Tisch erfolgt durch den mit einem Gegengewichte G versehenen Handhebel h.

Der Sägetisch T läuft auf den Rollen r und ist seine Bewegung zur Vermeidung von

Beschädigungen des Sägeblattes durch den Buffer o und

die Anschläge p begrenzt. Das Zurückschieben des

Tisches beim Schneiden bewerkstelligt das an der über die Rolle R laufenden Schnur k

hängende Gewicht g. Der Tisch wird dann in der

Stellung, in welcher man ein neues Arbeitstück einzubringen hat, gegen ein

zufälliges Verschieben durch die Nase n und die Feder

f gesichert. Ein Niederdrücken der Feder f macht den Tisch hierauf wieder frei.

Bei der Vorrichtung in Fig. 11

Taf. 30 ist der Theil H mit dem hier ruhenden Tische

T fest verbunden und wird über H der zweite mit der Oeffnung zur Aufnahme des

Arbeitstückes versehene Theil H1 weggeschoben, wobei sich dieser mittels der

Schlitze s auf den an H

festen Rollen r führt. Nach dem Schneiden wird H1 durch den um den

Punkt a drehbaren Winkelhebel cb, dessen einer Arm c bei d an dem Theile H1 angreift und dessen

anderer Arm b das Gewicht G trägt, zurückgeschoben.

Bei der vorigen Anordnung (Fig. 6) kann

das selbstthätige Zurückgehen des Tisches auch durch schiefe Lage desselben erreicht

werden; auch können die Oeffnungen der Hauben zum Einbringen der Arbeitstücke bei

allen solchen Vorrichtungen noch durch federnde Klappen verschlossen werden. Bei

einer weiteren Construction ist der eine Theil der Haube mit der Oeffnung an Hebeln

befestigt und wird dadurch im Bogen über den anderen festen Theil beim Arbeiten

hinweggeführt.

Mit gut durchdachten, recht vollkommenen Schutzvorrichtungen ist nach dem Bulletin de Mulhouse, 1883 S. 127 die von Dollfus-Mieg und Comp. in Mülhausen nach den Plänen

ihres Direktors M. Fromm ausgeführte, zum Querschneiden

unbehauener Hölzer bestimmte Kreissäge ausgestattet. Dieselbe besitzt einen

beweglichen Tisch, auf welchem das zu schneidende Holz durch Backen festgehalten und

der Säge zugeführt wird. Die Tischplatte W (Fig.

12 und 13 Taf. 30)

liegt auf den Trägem T, welche mittels der Rollen r auf den Schienen N

laufen. Auf diesen Trägern T sind auch die

Winkeleisenschienen Z befestigt, deren horizontale

Schenkel eine Verbreiterung des Sägetisches bilden, während die vertikalen, mit

Sägezähnen versehenen Schenkel einen etwa 15mm

breiten Spalt zwischen sich lassen. Durch diesen Spalt treten die Backen E, E1 hindurch und ist

an E die Schutzhaube H

angeschraubt. Ein Gewicht V zieht mittels der Schnur

t und der Stange u

Backen und Schutzhaube nach vorn, so daſs letztere das Sägeblatt überdeckt. Die

Backen E und EL sind von einander unabhängig, um auch

unregelmäſsiges Holz sicher zu fassen. Zwei andere Backen E2, E3 sind am vorderen Ende des Tisches drehbar um die

Achse x angebracht und werden mittels des Handgriffes

h auf das Holz gedrückt. Ein durch die Tischplatte

hindurch geschobener Bolzen s, welcher in die Löcher

eines mit der Achse x verbundenen Sectors eingreift,

erhält die Klauen in der ihnen ertheilten Stellung.

Sobald nun das gegen die Backen E2, E3 angelegte Holz mit dem Tische vorgeschoben wird

und gegen die beweglichen Backen E, E1 stöſst, werden letztere gehoben und haken sich

dabei die Klinken K, welche an entsprechende Ansätze

der Backen angelenkt sind, in die Zähne der Winkeleisenschienen ein, so daſs auf diese Weise

das Holz festgehalten wird. Bei weiterem Vorschübe weichen natürlich diese Backen

und die Schutzhaube mit zurück und wird das Holz der Säge dargeboten. Der Arbeiter

läſst hierbei die Hand an dem Griffe h, welcher weit

genug von der Säge entfernt bleibt, und ist bei ganz ausgeschobenem Tische durch den

Schirm H1

geschützt.

Wird nach beendetem Schnitte der Wagen zurückgezogen, so gehen gleichzeitig auch die

Schutzhaube H und die Backen E,

E1 in ihre Anfangslage zurück, da die

Klinken K noch in den Zähnen der Winkeleisenschienen

hängen. Sobald indeſs das Holz fortgenommen wird, fallen die Backen E, E1 zurück und die

Nasen n derselben lösen die Klinken K aus. Beim Vorschübe des Tisches bleibt also die Haube

H über der Säge, bis die Klauen E, E1 das Holz sicher

gefaſst haben und durch das Einhaken der Klinken K an

dem Tische befestigt sind. (Vgl. eine andere Anordnung von Dollfus-Mieg 1875 217 * 453.)

Unterhalb des Tisches ist die Säge (Fig. 12)

durch einen mit Deckel D verschlieſsbaren Kasten R zur Aufnahme der Sägespäne sowie durch die von den

Stiften p getragene Platte M umschlossen. Der auf dem Gestelle G feste

Theil U des Sägetisches trägt eine entsprechend der

Länge der zu schneidenden Stücke einstellbare Anschlagplatte o und an der Seite der Säge S die Leiste w. Dieselbe ist in gleicher Höhe mit W, der Tisch V aber hinter

dem Schnitte der Säge etwas niedriger, damit die abgeschnittenen Theile gleich etwas

von der Säge abfallen und dieselbe nicht mehr hindern. Eine besondere

Ausrückvorrichtung erlaubt die Säge schnell in ihrem Gange aufzuhalten. Der Hebel

C (vgl. Fig. 13)

wirkt mit dem Kegelradausschnitte e auf das

Kegelgetriebe f, dessen Welle den excentrischen Zapfen

i trägt. Der Zapfen i

gleitet in einem Schlitze der die Riemengabel g

tragenden Stange k und bringt demnach bei seiner durch

entsprechende Handhabung des Hebels C hervorgebrachten

Drehung den Antriebsriemen auf die Losscheibe. Gleichzeitig wird durch den ebenfalls

mit C verbundenen Hebel c

und die Stange d der Bremsbacken B1 an die mit der

Festscheibe F verbundene Bremsscheibe B gezogen und die Sägewelle a dadurch an weiterer Drehung verhindert. Die Losscheibe L läuft auf einem besonderen, in dem Arme des Gestelles

G befestigten Bolzen b, so daſs auf diese Weise der Mitnehmer der Sägewelle durch die Losscheibe

auch bei nachlässiger Schmierung vorgebeugt ist.

3) Schutzvorrichtungen, sowohl zum Lang-

als Querschneiden.

Eine solche ist von E. Kunze in dem schon erwähnten

Patente Nr. 20106 mit angegeben und in Fig. 7 bis

9 Taf. 30 dargestellt, Die zweitheilige Schutzhaube H, H1 hängt an dem

senkrechten Balken B und ist um a aufklappbar. Der vordere Theil H1 trägt noch das besondere Stück E2 und auf beiden

Seiten die um n drehbaren Scheiben k mit den auf ihnen durch die Schrauben m verstellbaren Sectoren l. Beim Querschneiden wird l mit k so verbunden, daſs die Oeffnung zum Einbringen des

Arbeitstückes frei wird, wie Fig. 8

zeigt. Beim Schneiden dreht sich dann k um n und hält so immer die Säge bedeckt (vgl. Fig.

7). Beim Langschneiden wird das vordere Stück H2 aufgeklappt und l auf k so verstellt, daſs die Oeffnung von

k verschlossen wird. In dem Schlitze o des Theiles H1 können dann die so verbundenen Stücke k und l, der Dicke des zu

schneidenden Brettes entsprechend, verschieden hoch eingestellt werden (vgl. Fig.

9).

G. Rohn.

Tafeln