| Titel: | C. E. Ball's unipolare Dynamomaschine. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 452 |

| Download: | XML |

C. E. Ball's unipolare

Dynamomaschine.

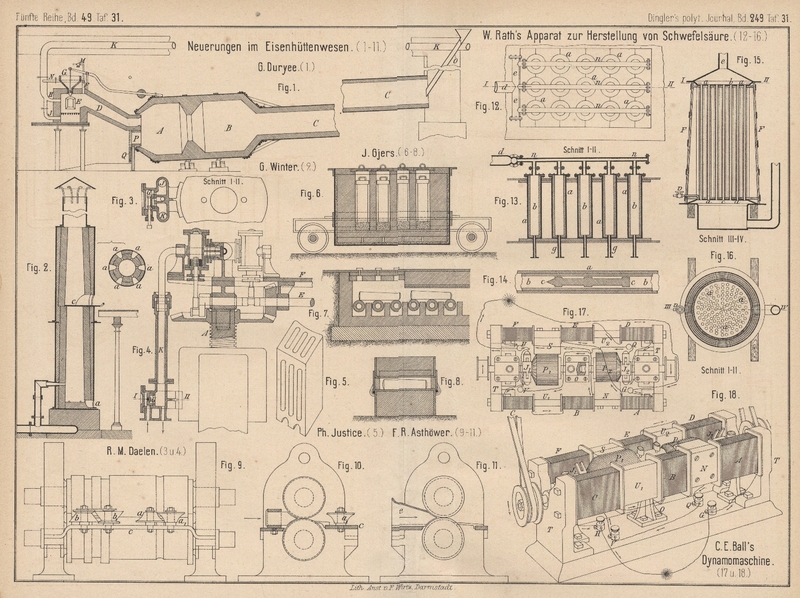

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

C. E. Ball's unipolare Dynamomaschine.

Eine Dynamomaschine, welche die eigenthümliche, von den sonst bekannten Maschinen

abweichende Anordnung zeigt, daſs ihre Armaturen in dem Felde nur je eines einzigen

Magnetpoles rotiren, wird von C. E. Ball in

Philadelphia (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 19855 vom 28. Januar 1882) gebaut. Wie aus Fig.

17 und 18 Taf. 31

hervorgeht, besteht diese Maschine aus einem langen, rechteckigen Rahmen aus weichem

Eisen, der so mit Draht bewickelt ist, daſs er die erregenden Magnete für zwei Pacinotti'sche Ringe P1, P2 bildet, deren Achsen in den Rahmenschenkeln T sowie in einem mitten auf der Grundplatte der

Maschine stehenden Bocke O gelagert sind. Auf jeden

Ring wirkt aber nur ein einziger schuhförmiger Magnetpol N bezieh. S, da ihm gegenüber eine neutrale

Stelle U1, U2

des magnetischen Feldes

liegt. Die 6 Spulen machen also aus dem Rahmen zwei lange Elektromagnete mit zwei

ungleichen Polen S und N,

anstatt vier kurzer und entsprechend schwächerer mit 4 Polen, von denen je zwei auf

einen Ring wirken. Der Stromlauf geht von G durch die

Spulen A, E, D nach der unteren Bürste des

Stromsammlers J2 des

Ringes P2, von der

oberen Bürste desselben über Q und V zur unteren Bürste des Stromsammlers J1 des Ringes P1 und von dessen

oberer Bürste durch die Spulen C, B, F nach H; in G und H schlieſst sich der äuſsere Stromkreis an. Wird die

Bewickelung so angeordnet, daſs zwei gleichnamige Pole entstehen, so müssen die

beiden Ringe im gleichen Sinne rotiren und können dann auch auf eine

gemeinschaftliche Achse aufgesteckt werden. Versuche, welche R. Sabine mit dieser Maschine angestellt hat, lassen dieselbe ebenso

leistungsfähig erscheinen wie die Maschinen, auf welche während der Pariser

Ausstellung 1881 die Messungen (vgl. 1883 248 205)

erstreckt wurden.

Nach dem Engineer, 1883 Bd. 53 * S. 244 ist eine solche

Maschine, welche jetzt in Kirby Street, Hatton Garden, in London aufgestellt ist, in

New-York und London während des gröſsten Theiles der letzten 12 Monate in Betrieb

gewesen, ohne daſs Ausbesserungen nöthig geworden wären. Dies verdankt sie ihrer

einfachen Construction. Die Riemen sind sehr schmal (12 bis 19mm) und 6mm

dick; die Riemenscheiben haben 200mm Durchmesser.

Die Spannung eines jeden Riemens beträgt bei 1700 Umdrehungen in der Minute und

einem Kraftverbrauche von 5e,76 nur 12k,1.

Eine neuere Maschine Ball's, welche in Engineering, 1883 Bd. 35 * S. 306 abgebildet ist, zeigt

nur constructive Abweichungen. Bei ihr erstreckt sich die Bewickelung auch über die

neutralen Stellen des Rahmens hinweg.

Tafeln