| Titel: | Apparat zur Darstellung wasserfreier Schwefelsäure. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 453 |

| Download: | XML |

Apparat zur Darstellung wasserfreier

Schwefelsäure.

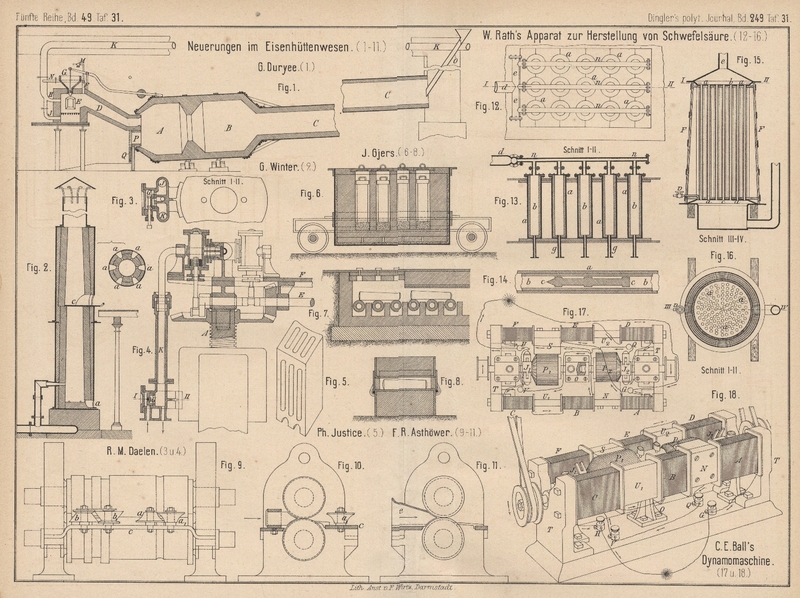

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

W. Rath's Herstellung wasserfreier Schwefelsäure.

W. Rath in Plettenberg, Westfalen (* D. R. P. Kl. 12 Nr.

22118 vom 4. August 1882) will Schwefelsäureanhydrid durch direkte Vereinigung von

Schwefligsäureanhydrid und atmosphärischen Sauerstoff herstellen.

Die in einem Stückkiesofen erzeugten Gase treten zunächst, des gröſsten Theiles ihres

Wasserdampfes beraubt und auf eine mäſsige Temperatur gebracht, in den unteren Theil

eines Kühlapparates (Fig. 15 und

16 Taf. 31), bestehend aus einer hinreichend groſsen Anzahl von

senkrechten Bleirohren a, welche oben und unten in

Bleiplatten b und c

eingelöthet sind. Das Ganze steht in einem mit Wasser gefüllten Gefäſse F. Die Geschwindigkeit der in den Röhren aufsteigenden

Gase soll nicht über 12cm in der Sekunde betragen.

Um erforderlichen Falles die Verbrennung des Kieses zu verlangsamen und die zugeführte Luftmenge zu

vergröſsern, ist ein stellbares Ventil v angebracht,

durch welches Luft eingesaugt werden kann.

Die Gase treten aus dem oberen Kasten des Kühlapparates durch ein Bleirohre in einen

mit Kokes gefüllten Bleithurm, in welchem die Kokes durch stetig oben zuflieſsende

Schwefelsäure von etwa 60° benetzt werden. Damit die Gase vollständig trocken

werden, soll ihre Geschwindigkeit 6cm in der

Sekunde nicht übersteigen. Eine Pumpe saugt die trocknen Gase an und drückt sie in

die stehenden, eisernen, mit feuerfestem Thone b

gefütterten Retorten a (Fig. 12 und

13 Taf. 31), welche die Contactsubstanzen enthalten. Die Rohre sind oben

und unten durch Flanschenverbindung mit den zu- und abführenden Rohren gasdicht

verbunden und können, da sie oben bezieh. unten aus dem Heizraume hervorragen, stets

dicht gehalten werden. Die Heizgase, welche an einer oder beiden schmalen Seiten des

Ofens entwickelt werden, bestreichen die einzelnen Rohre von auſsen und müssen den

ganzen Heizraum in einer Temperatur erhalten, welche zwischen hell und dunkelroth

liegt. Die zu vereinigenden Gase werden durch die Gaspumpe in das Rohr d und durch die Rohre e

und n in die Retorten gedrückt, durchziehen hier die

Contactsubstanz und treten bei g in andere Rohre,

welche das gebildete Anhydrid zu den Condensations- bezieh. Absorptionsgefäſsen

führen. Die Anzahl und Länge der Retorten sowohl, als auch die Weite derselben,

welche in einem und bei gröſseren Gasmengen in mehreren Oefen vereinigt wird, muſs

so gewählt werden, daſs die Geschwindigkeit nicht mehr als 6cm in der Sekunde beträgt.

Das so erhaltene Schwefelsäureanhydrid wird entweder in Weiſsblechgefäſsen, welche in

einem zwischen 25 und 30° erwärmten Räume stehen, zu flüssigem Anhydrid verdichtet

und dann im verlangten Verhältnisse mit Schwefelsäurehydrat gemischt, oder sie wird

gasförmig, wie sie aus dem Vereinigungsofen kommt, in guſseiserne Gefäſse geleitet,

welche mit Schwefelsäurehydrat beschickt und mit Wasser so weit gekühlt werden, daſs

die Temperatur nicht unter 25° sinkt. Die Gefäſse sind mit je einem Hahne zu

versehen, durch welchen die Flüssigkeit nach erlangter Concentration in die

Transportgefäſse abgefüllt wird.

Sollen Röstgase verwendet werden, welche auſser Kohlensäure noch Kohlenoxyd und

Kohlenwasserstoffe enthalten, so wird zwischen die Röstöfen und den Kühlapparat eine

Vorrichtung eingeschaltet, in welcher diese Gase verbrannt werden. Sie werden zu

diesem Zwecke durch ein Eisenrohr a (Fig. 14)

geleitet, dessen Futter b von feuerfestem Thone einen

mit Ansätzen versehenen Thonkern c trägt, welcher die

durchziehenden Gase zwingt, den heiſsesten Theil des Rohres zu berühren. Die in

einem Ofen liegenden Rohre werden auf Rothglut erhalten.

Tafeln