| Titel: | Das Heizungs- und Lüftungswesen auf der allgemeinen deutschen Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen in Berlin. |

| Autor: | K. H. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 492 |

| Download: | XML |

Das Heizungs- und Lüftungswesen auf der

allgemeinen deutschen Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen in Berlin.

(Fortsetzung des Berichtes S. 209 d.

Bd.)

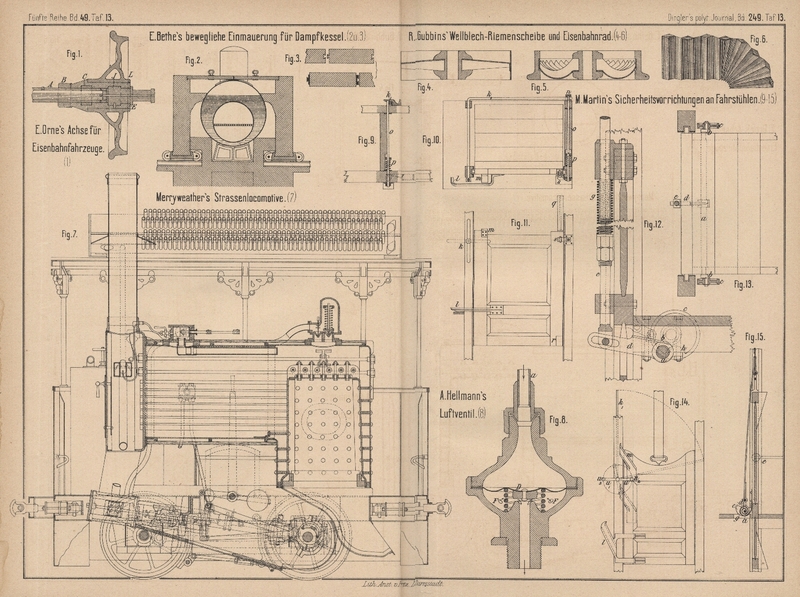

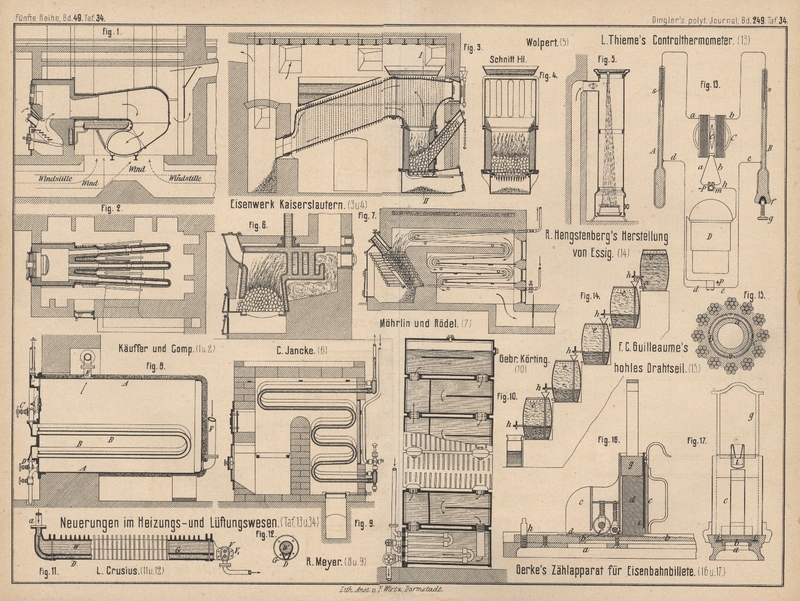

Patentklasse 36. Mit Abbildungen auf Tafel 13 und 34.

Neuerungen im Heizungs- und Lüftungswesen.

Centralheizungen: Die Ausstellungen der

Ministerien, der Stadtmagistrate und sonstiger Behörden enthalten eine groſse Zahl

von Plänen und Modellen ausgeführter Centralheizungsanlagen; hierzu kommen die seitens der Fabriken für

Heizungswesen vorgeführten Pläne, Modelle und Originaltheile, so daſs die

verschiedenen Systeme der Centralheizung auf der Ausstellung in vielfacher Weise

vertreten sind und ein reiches Feld für vergleichende Studien bilden. In Folgendem

sollen die Neuerungen auf diesem Gebiete beschrieben werden und zwar geordnet nach

der im Eingange dieses Berichtes gegebenen Eintheilung.

Bei der Feuerluftheizung bildet der Ofen, vielfach

Calorifer genannt, den hauptsächlichsten Bestandtheil. Der von Gebrüder Körting in Hannover ausgestellte

Luftheizungsofen hat guſseiserne Heizrohre von rechteckigem Querschnitte, welche an

ihren lothrechten Wänden mit Rippen versehen sind. Je drei solcher Rohre bilden

einen Rohrzug, welcher vom Feuer-raume in drei wagrechten Windungen nach dem Kamine

führt. Die Calorifers werden mit 1 bis 3 solchen Rohrzügen hergestellt und erhalten

Schüttfeuerung oder Planrost, Die Rohre sind durch Doppelmuffen mit Sanddichtung

verbunden, so daſs sie sich beliebig ausdehnen können und dabei ein Eindringen von

Rauch in die Heizkammer bezieh. in die zu heizenden Räume vermieden ist. Das oberste

Rohr jedes Zuges, welches die Feuergase zuerst durchziehen, ist mit

Chamotte-Façonsteinen ausgefüttert, so daſs ein Glühend werden desselben nicht

eintritt. Die Züge sind bequem von auſsen zu reinigen und mit Mauerwerk so umgeben,

daſs von unten in den Ofen die kalte Luft ein- und oben die an den Heizröhren

erwärmte Luft austreten und nach den zu den Räumen führenden Warmluftkanälen ziehen

kann. Auf dem Ofen befindet sich noch ein Wasserverdunstungsgefäſs, um die Luft

anzufeuchten.

Der von Möhrlin und Rodel in Stuttgart ausgestellte

Calorifer ist dem vorbeschriebenen ähnlich gebaut. Der Rost ist schräg

eingelegt-oberhalb desselben befindet sich ein eiserner Füllkasten. Eine

Rauchverbrennung wird in der Weise erreicht, daſs die auf dem unteren Theile des

Rostes erzeugte Flamme über die frisch aufgegebenen Kohlen wegstreicht. Durch einen

am Füllkasten angegossenen Kanal wird Verbrennungsluft über die brennenden Kohlen

geleitet; dieser Kanal führt in zwei seitlich des Feuerherdes gelegenen Zweigkanälen

abwärts, welche sich zu einem unter dem Aschenfalle liegenden Kanäle vereinigen, um

aus der Heizkammer Luft zu entnehmen und sie vorzuwärmen. Auf diese Weise wird also

erhitzte Luft über die Kohlen geleitet, wodurch eine möglichste Rauchverbrennung

erzielt werden soll. Die Construction der Heizrohre ist fast dieselbe wie bei dem

Körting'schen Calorifer.

Auch der von Käuffer und Comp. in Mainz und Berlin

ausgestellte Calorifer hat guſseiserne, gerippte Heizrohre, jedoch in anderer durch

die Fig. 1 und 2 Taf. 34

veranschaulichten Anordnung. Es ist hier in kleinem Räume eine bedeutende Heizfläche

zusammengedrängt; der Apparat ist freistehend und hat fast ausschlieſslich

lothrechte Flächen, welche bequem von auſsen gereinigt werden können. Die

Wasserschalen zur Luftanfeuchtung sind unter die Heizzüge verlegt und dienen die aus ihnen aufsteigenden

Dämpfe daher gleichzeitig zur Abkühlung der Wandungen der Züge. Die bei dieser

Anordnung nöthig werdende besondere Anwärmung des in den Schalen enthaltenen Wassers

wird in der Weise bewirkt, daſs von denselben Röhren zu einem in der heiſsen

Rückwand der Feuerung eingemauerten Wasserkessel führen. In Höhe der Füllöffnung

befinden sich Wasserstandsglas und Fülltrichter. Die Verbrennung ist durch Zuführung

erwärmter Verbrennungsluft möglichst ruſsfrei gemacht.

Das Eisenwerk Kaiserslautern in Kaiserslautern hat einen

Centralschachtofen ausgestellt, welcher sich von

den meisten übrigen Calorifers dadurch unterscheidet, daſs die Feuergase direkt auf

kürzestem Wege nach dem Kamine ziehen- da jedoch die Gröſse der Rostfläche im

richtigen Verhältnisse zu der der abkühlenden Heizfläche steht, so ist die

Befürchtung, daſs die Heizgase auf dem kurzen Wege zu warm in den Kamin gelangen,

unbegründet. Der Ofen ist mit Füllschachtfeuerung versehen, welcher die

Verbrennungsluft durch einen an den Füllhals angegossenen Kanal zugeführt wird. Die

Verbrennung und Ausnutzung des Brennstoffes ist möglichst vollkommen dadurch, daſs

über dem Roste auf der Seite des Füllhalses das frische nachrutschende Material dick

aufliegt, während daneben eine dünnere Schicht bereits entgasten Brennstoffes liegt.

Die nachrutschenden Kohlen verkoken zuerst und die dadurch entstehenden Gase

verbrennen mit der durch die erwähnte dünnere Schicht im Ueberschusse zugeführten

erwärmten Luft. Die Wasserverdunstung ist regulirbar, indem auf den Heizröhren

Wassergefäſse mit schrägem Boden stehen, welche mit einander verbunden sind.

Fülltrichter und Wasserstandsglas befinden sich an der Vorderseite des Ofens und die

Verdunstungsfläche kann beliebig vergröſsert oder verkleinert werden. Auch über den

Feuerkasten ist noch ein Wassergefäſs gestellt.

Dieser Ofen kann mit geringer Abänderung der Feuerung für jedes Brennmaterial benutzt

werden; die Fig. 3 und

4 Taf. 34 zeigen die Anordnung bei Verwendung von Steinkohlen oder Kokes.

Die Anzahl der neben einander befindlichen Rippenröhren ist je nach Bedarf

verschieden. Die ganze Construction ist einfach, leicht zu bedienen und hat sich

vielfach bewährt.

Eine vergröſserte Ausführung des bei der Lokalheizung (vgl. * S. 215 d. Bd.)

erwähnten Strahlenraumofens ist der Centralofen von Wolpert, ausgestellt vom Eisenwerk Kaiserslautern. Dieser Calorifer besitzt über der Feuerstelle

einen groſsen Strahlenraum, welcher eine direkte vortheilhaft ausgenutzte Heizfläche

bildet; die Heizgase ziehen noch durch ein System lothrechter Röhren, um ihre Wärme

möglichst abzugeben. Dieser Ofen eignet sich bei Verwendung von Kokes für eine

tägliche und mäſsige Feuerung, wie bei Wohnungen, weniger für Schulen und Kirchen,

wo häufig besonders angestrengt gefeuert wird; für diesen Fall sind Oefen mit

gemauerten Heizkästen vorzuziehen.

Vielfach macht man der Luftheizung den Vorwurf, daſs die Heizluft zu trocken sei und

die Temperaturunterschiede in den verschiedenen Höhen des zu heizenden Raumes

unangenehm groſs wären. Wolpert's Luftofen (* D. R. P. Nr. 10863 vom 18. März 1880),

ausgestellt von dem genannten Werke, ist geeignet, diesen Uebelständen zu begegnen.

Der aus der Heizkammer kommende Warmluftkanal mündet nicht mehr unmittelbar in den

zu heizenden Raum, sondern in einen beliebig geformten Ofen, zieht in demselben nach

unten und tritt nahe dem Fuſsboden in das Zimmer aus. Den Deckel des Ofens, dessen

einfachste, für Schulen passende Form in Fig. 5 Taf.

34 angedeutet ist, bildet eine Wasserschale. Aus dieser ergieſst sich durch ein mit

zahlreichen engen Löchern versehenes Rohr in den Ofenschacht ein feiner Regen,

welcher die durchströmende Luft reinigt und anfeuchtet. Das nicht verdunstete Wasser

sammelt sich in einem auf dem Boden des Ofenschachtes stehenden Behälter, welcher

mit Roſshaar gefüllt ist, um das Fallen der Tropfen unhörbar zu machen. Der Ofen

wirkt durch milde Strahlung in angenehmer Weise. Mit Hilfe dieses Luftofens kann man

mit beliebig warmer Luft heizen und auch mit kalter Luft ventiliren. Der

Warmluftkanal führt von der Heizkammer in den oberen Theil des Ofens; es wird dann

noch ein Kanal, vom unteren Theile bis nahe dem Boden der Heizkammer führend,

angelegt, behufs Zuführung von nur mäſsig. angewärmter Luft bezieh. Ermöglichung

einer Circulationsheizung ohne Luftzuführung; beide Kanäle werden mit vom Zimmer aus

stellbaren Klappen versehen, ebenso auch die vom Ofen in das Zimmer führende

Oeffnung. Je nach Stellung dieser Klappen kann somit nur ein Kreislauf der Luft von

der Heizkammer aus durch den Ofen und wieder in erstere zurück, also Heizung ohne

Ventilation eingeleitet werden; oder es kann, wenn sämmtliche Klappen ganz oder

theilweise geöffnet werden, mit beliebig warmer Luft eine Heizung mit Ventilation

eintreten; oder es kann endlich, wenn der Warmluftkanal abgeschlossen wird, Lüftung

mit kaum erwärmter Luft erfolgen. Das in dem Luftofen zum Ausdrucke gebrachte

Prinzip kann auch bei Wand–, Fuſsboden- und Lambrisheizung zur Anwendung gebracht

werden; dann werden in der Wand bezieh. im Fuſsboden Kanäle aus Wellblech eingebaut,

durch welche die aus der Heizkammer kommende warme Luft durchströmt. Dieses System

würde dem Ideale einer Heizung nahe kommen, erfordert aber besondere bauliche

Anlagen.

Wie bei der Beschreibung der Calorifers von Möhrlin und

Rödel, von Körting bezieh. Käuffer erwähnt worden ist, wird das die Feuergase

zuerst aufnehmende Heizrohr gewöhnlich mit Chamotte ausgemauert, um ein Erglühen der

Eisenwandung zu verhüten. Ist diese Ausfütterung zu stark, so wird im ersten Rohre

nicht genug Wärme abgegeben und es kann das zweite Rohr zum Glühen kommen. Ist die

Auskleidung zu schwach, so ist die Gefahr des Erglühens doch nicht ausgeschlossen.

Schwatlo in Berlin (* D. R. P. Kr. 7645 vom 4. April

1879) sucht diesem Uebelstande durch eine Construction abzuhelfen, welche er in

einigen Zeichnungen zur Ausstellung gebracht hat. An den schwach mit Chamotte

verkleideten Wandungen des die Feuergase zuerst aufnehmenden eisernen Kanales legen

sich hinter der Feuerbrücke Eisenguſswände an, zwischen welchen die zu erwärmende

Luft durchzieht. An der Hinterwand des ersteren Kanales theilen sich die Gase nach

rechts und links und ziehen nach zwei anderen Kanälen, welche ebenfalls von Platten

begrenzt sind; endlich führt ein Hosenrohr die Gase nach dem Schornsteine. Diese

Wände sind durch Strahlbleche verbunden, welche die Temperatur der mehr oder weniger

heiſsen Stellen ausgleichen und auſserdem eine groſse Heizfläche bieten. Die Wärme

wird somit durch diese Bleche vom ersten Kanale nach den anderen übermittelt, so

daſs sie nicht an einer Stelle zu kräftig auftritt.

Unter den Ausstellungsgegenständen der Stadt Wien befinden sich auch Detailpläne des

in den neueren Schulen Wiens ausgeführten Paul'schen

Luftheizsystemes. Friedrich Paul in Wien bringt in

seinem Luftheizapparate (* D. R. P. Nr. 10838 vom 2.

November 1879) groſse, nicht zum Glühen kommende Heizflächen an und läſst nur eine

Heizung mit Lüftung zu. Der Paul'sche Calorifer besteht

aus senkrechten, guſseisernen Heizröhren, welche rings von Mauerwerk umgeben und

oben und unten durch entsprechend ausgeschnittene Bleche begrenzt werden. Das obere

Blech ist vor der unmittelbaren Einwirkung der Heizgase durch Pflasterung geschützt.

Die Verbrennungsgase durchziehen die Heizrohre von oben nach unten, sammeln sich in

der Rauchkammer und gelangen von hier durch schmiedeiserne Rohre in den Kamin; diese

Rohre führen durch die den Ofen umgebenden Vorwärmer, wobei der Rauch so weit

abgekühlt wird, daſs ihm nur die zur Zugwirkung unbedingt nothwendige Temperatur

verbleibt. Die kalte Luft wird zuerst in den Vorwärmeraum geleitet, darauf in die

Heizkammer, umspült dort die Rohre und steigt längs derselben nach aufwärts bis zu

einer Warmluftkammer, aus welcher die Warmluftkanäle nach den Schulsälen führen. Die

Regulirung der Luftzufuhr geschieht vom Heizer durch entsprechende Stellung der

neben dem Ofen in den Warmluftkanälen angeordneten Schieber.

Die Verwendung von Generatorfeuerung bei

Luftheizungsöfen ist durch die von Aurel

Polster in Dresden und David Grove in Berlin

ausgestellten Modelle und Pläne vertreten. Der Polster'sche Ofen (* D. R. P. Nr. 18150 vom 5. August 1881 und Zusatz * Nr.

19901 vom 14. Februar 1882) besteht aus einem Feuerraume und einem darüber liegenden

Heizraume, beide getrennt durch eine mit Löchern und Kanälen versehene Platte. Der

Feuerraum ist mit einer Füllschachtfeuerung versehen; in ihm entwickeln sich die

Generatorgase, welche durch Schlitze in der Trennungsplatte in den Heizraum ziehen

und dort unter Zuführung von Luft verbrennen. Letztere wird von auſsen durch Kanäle

in der Trennungsplatte zugeleitet und tritt zwischen den Ausströmungsöffnungen der Gase aus, so daſs eine

innige Mischung eintritt. Luft und Gase werden bei ihrem Wege durch die glühende

Platte stark erhitzt. Der Heizraum ist cylinderförmig und verengt sich oben zu einem

Rohre, das die verbrannten Gase nach dem Schornsteine führt. Der cylindrische

Heizraum ist von zwei Mänteln umgeben, von welchen der äuſsere direkt seine Wärme an

die umgebende Luft abgibt; diese steigt nach aufwärts, stöſst gegen ein ringförmiges

Dach und tritt zwischen den äuſseren und mittleren Mantel in den Ofen, zieht nach

abwärts und gelangt darauf in den zweiten Zwischenraum, in welchem sie sich an der

Wand des Heizraumes unmittelbar stark erwärmt. Eingesetzte Blechringe haben den

Zweck, die Luft nach dem inneren Mantel zu drängen. Die so erwärmte Luft tritt dann

oben in den Warmluftkanal ein.

Der von David Grove (* D. R. P. Nr. 20730 vom 19. April

1882) vorgeführte Luftheizapparat mit Gasfeuerung

enthält einen Generator, aus welchem die entwickelten Gase in einen Verbrennungsraum

gelangen, wo dieselben sich mit erhitzter atmosphärischer Luft innig mischen und

darauf durch eine Gasflamme oder brennenden Erdöllappen entzündet werden. Die

Feuergase streichen dann durch die guſseisernen, mit Rippen versehenen Kanäle des

Calorifer und ziehen endlich nach dem Schornsteine. Die Erhitzung der Luft wird

dadurch bewirkt, daſs dieselbe unter dem Zuge des Kamins durch Kanäle aus Chamotte

geführt wird, welche in schlangenförmigen Windungen den Verbrennungsraum umgeben,

also von demselben Hitze erhalten. Die Gase treten in den Verbrennungsraum durch

einen langen Schlitz, gebildet aus zwei Brennersteinen, von welchen der eine von

auſsen verschiebbar ist, um die Spaltbreite und damit das Feuer reguliren zu können.

Die Caloriferkanäle sind aus Guſseisen und ist derjenige, welcher die Heizgase

zuerst erhält, wieder mit Chamotte ausgekleidet. Mittels einer in der Heizkammer

liegenden Wasserverdunstungsschale wird in bekannter Weise die Luft gefeuchtet.

Da, wie bereits erwähnt, die Luftheizung an dem Uebelstande leidet, daſs in

verschiedenen Höhen des zu heizenden Raumes zu groſse Temperaturunterschiede sich

zeigen, so ordnet Emil Kelling in Dresden einen in

Zeichnung ausgestellten Luftmischer (* D. R. P. Nr.

12401 vom 3. März 1880) an, durch den er eine Mischung der am Fuſsboden des

beheizten Raumes liegenden kälteren Luft mit der Heizluft zu erreichen und so die

Temperaturunterschiede auf ein Minimum zu verringern sucht. Der Apparat wird in 3

Ausführungen zur Anwendung gebracht: Wenn der Heizkanal im Fuſsboden ausmündet und

kein Mauerwerk in der Nähe der Mündung liegt, so wird der Apparat als freistehender

Ofen über die Oeffnung gestellt, indem von der Oeffnung ein Rohr aufwärts geführt

und um dieses concentrisch ein vom Boden etwas abstehender Mantel angeordnet wird,

so daſs ein oben und unten offener Zwischenraum entsteht, durch welchen die Zimmerluft

streicht und sich dabei mit der am Rohrende austretenden Heizluft mischt. Durch eine

im Heizrohre angebrachte Drosselklappe und einen am Mantel befindlichen Ringschieber

kann die Mischung regulirt werden. Die zweite Anordnung ist für den Fall vorgesehen,

daſs die Mündung des Warmluftkanales dicht am Boden in einer Wand austritt; der

Mischapparat lehnt sich dann an letztere. Etwas anders gestaltet sich die

Vorrichtung, wenn der Warmluftkanal in der Wand in gewisser Höhe ausmündet. Dann

wird die Wand vom Boden bis zur Ausmündung des Kanales in der Breite desselben

gänzlich herausgenommen und durch ein vorgesetztes Wandblech eine untere Oeffnung

für die Fuſsbodenluft, eine obere für den Eintritt der Mischluft in das Zimmer

geschaffen. Es ist nun nur eine Klappe nothwendig, welche an der unteren Oeffnung

drehbar angeordnet ist, so daſs sie den Warmluftkanal und diese Oeffnungen

wechselseitig zu schlieſsen bezieh. zu verengern vermag. Der Kelling'sche Luftmischer ist somit ganz zweckentsprechend und namentlich

in der letztern Anordnung nicht störend, indem der ganze Apparat in der Wand

liegt.

Zur Befeuchtung der aus den Luftheizkammern kommenden

Heizluft dienen verschiedene ausgestellte Apparate. Wie bei den Calorifers erwähnt,

werden gewöhnlich offene, mit Wasser gefüllte Schalen in der Heizkammer aufgestellt.

J. L. Bacon in Berlin benutzt die

Haarröhrchen-kraft von Dochten, welche einerseits in Wasser tauchen, andererseits

ihre Flächen der zu befeuchtenden Luft darbieten. Das vom Eisenwerk Kaiserslautern ausgestellte Luftbefeuchtungsrädchen hat dünne

Blechflügel und ruht auf einem Schwimmer in einem Wassergefäſse. Der Zug des

Warmluftkanales, in dessen Mündung der Apparat gestellt wird, setzt das Rädchen in

rasche Bewegung; die in das Wasser tauchenden Flügelspitzen schleudern viele kleine

Tropfen umher, welche die Luft befeuchten sollen. Der von Rietschel und Henneberg in Berlin ausgestellte Rietschel'sche Luftbefeuchtungsapparat setzt

eine Zerstäubungsbrause je nach Bedarf selbstthätig in oder auſser Betrieb. Die

Einrichtung ist sinnreich, beansprucht jedoch sorgfältige Bedienung (vgl. 1880 235 * 113).

Die Wasserheizung ist auf der Ausstellung durch viele

Objekte vertreten, unter denen eine gröſsere Zahl von Heizkesseln zu nennen sind,

theils deutschen, theils englischen Ursprunges. David

Grove in Berlin und August Quiel in Berlin (*

D. R. P. Nr. 7830 vom 27. April 1879), ferner C. Jancke

in Aachen und H. Knappstein in Bochum haben

verschiedene für Warmwasserheizung dienliche Kessel vorgeführt, welche theils mit

Einmauerung, theils ohne solche freistehend verwendet werden. Die Kessel sind meist

englischen Originalen nachgebaut und ohne Nietung aus schmiedeisernen Platten

zusammengeschweiſst. Dieselben zeigen mehr oder weniger das Bestreben, auf kleinem

Räume eine groſse Heizfläche zusammen zu drängen und einen möglichst freien und

schnellen Wasserkreislauf zu ermöglichen; gewöhnlich ist das Prinzip des Gegenstromes

angewendet.

Textabbildung Bd. 249, S. 499

Aus der groſsen Zahl der verschiedensten Formen möge der sogen. „Kaiserin-Kessel“ von C.

Jancke hervorgehoben werden, welcher eine stabile Form zeigt und im Inneren

eine Anzahl lothrechte, von den Feuergasen umspülte Röhren enthält (vgl. Fig.

6 Taf. 34). Die Röhren sind mit der Innenwand des Wassermantels

zusammengeschweiſst. Die Feuergase gehen, nachdem sie die Röhren umspült haben,

zuerst nach unten, bestreichen die Auſsenseite des Kessels und gelangen darauf nach

dem Kamine. Die Feuerung geschieht durch den Füllschacht und brennt ohne Wartung

eine Nacht und länger.

Der von Rudolf Meyer in Peute-Hamburg ausgestellte Warmwasserheizkessel (* D. R. P. Nr. 11831 vom 7.

November 1879) ist nach einem anderen Systeme (vgl. 1879 234 * 103) gebaut, indem derselbe, wie aus Fig. 9 Taf.

34 ersichtlich, aus schmiedeisernen, flachen, auſsen verzinkten Rohrschlangen

zusammengesetzt ist; die Rohre sind in einer schmiedeisernen Stirnplatte

eingedichtet und ist so jede Verbindungsstelle im Feuerraume vermieden. Die

Schlangen sind dicht neben einander gestellt und werden von den Feuergasen umspült.

Es ist das Prinzip der Gegenströmung möglichst durchgeführt und der Rost unter die

heiſsesten Spiraltheile gelegt, so daſs diese Heizflächen die direkte strahlende

Wärme des Feuerherdes aufnehmen. – Dieses Röhrensystem ist auch bei dem

ausgestellten Heiſswasserkessel zur Anwendung gebracht,

nur daſs wegen des hohen Druckes hier die Sammelstücke aus Schmiedeisen und

schmiedbarem Guſs gefertigt sind.

Der Wasserheizapparat, welcher für niedrigen und hohen

Druck in Zeichnung (Fig. 7 Taf.

34) von Möhrlin und Rödel in Stuttgart ausgestellt ist,

enthält eine um den schrägen Rost gewundene Rohrschlange, welche die gesammte

strahlende Wärme der Feuerung aufnimmt und ausnützt. Mit der Feuerung (System Tenbrink) ist eine Rauchverbrennung verbunden, indem

die auf dem unteren Theile des Rostes sich bildende Flamme über das frisch

aufgegebene Brennmaterial streicht und dasselbe entgast, während durch einen am

Füllhalse angegossenen Kanal frische Luft oberhalb des schrägen Rostes eingeführt

wird, welche sich mit den von unten kommenden Heizgasen innig mischt und so eine

rauchlose Verbrennung bewirkt. Die Fig. 7

stellt den Apparat für Heiſswasserheizung dar; für Warmwasserheizung tritt nur an

die Stelle der Heizrohrschlangen ein cylindrischer Kessel mit Rauchröhren.

Für Wasserheizung schlägt David Grove auch Generatorfeuerung vor (* D. R. P. Nr. 20730 vom 19.

April 1882), welche an einem Modelle auf der Ausstellung veranschaulicht ist. Das Prinzip ist

dasselbe wie bei der erwähnten Luftheizung- nur ist hier der Heizkessel aus Röhren

gebildet, welche zu beiden Seiten des Verbrennungsraumes gelagert sind. Die

Lufterhitzungskanäle sind aus Schmiedeisen gebildet und liegen bei den Wasserröhren;

die am Brenner entstehenden Flammen schlagen nach beiden Seiten durch diese Röhren

und erhitzen somit dieselben sowie die Kanäle, welche die Verbrennungsluft

herbeiführen.

Rudolf Meyer hat auch einen Sicherheitsapparat für Heiſswasserheizung (* D. R. P. Nr. 14286 vom 7.

December 1880) ausgestellt; derselbe soll verhüten, daſs der Druck in den Heizröhren

4 bis 6at überschreitet, da bei einem wesentlich

höheren Drucke eine Zerstörung der Ofenschlange erfolgen kann. Der Rauchschieber der

Kesselfeuerung ist mit einer Stange verbunden, welche durch eine Stopfbüchse in ein

mit dem Heizsysteme verbundenes Rohr führt, also den in der Heizung herrschenden

Druck erhält. Der Querschnitt der Stange ist nun dem zulässigen Drucke entsprechend

bemessen, so daſs bei Ueberschreitung desselben die Stange herausgedrückt und damit

der Rauchschieber zugeschoben wird, wodurch die Kesselfeuerung in der Weise

beeinfluſst werden soll, daſs das Feuer und hierdurch die Wärmeabgabe an das

Heizsystem sich vermindert. Die Einrichtung ist wohl einfach, scheint aber von

Zufälligkeiten zu sehr abzuhängen, um zuverlässig zu sein.

Zu erwähnen ist noch das von Gebrüder Körting in

Hannover nach dem Patente H. Bolze (* D. R. P. Nr.

19010 vom 8. December 1881) vorgeführte Warmwasserheizungssystem mit veränderlicher

Wärmeaufspeicherung für Wohnhäuser. Der Heizkessel und die Rippenheizkörper haben

wenig Wassergehalt; über dem Kessel liegt ein cylindrischer Wärmebehälter, welcher

durch eine Drosselklappe mit dem Heizsysteme verbunden oder von demselben

abgeschlossen werden kann. Beim Anheizen wird durch Schlieſsen der Drosselklappe

bewirkt, daſs das Wasser im Wärmebehälter nicht mit erwärmt, daher das ganze wenig

Wasser enthaltende Heizsystem schnell angeheizt wird. Im Frühjahre und Herbste, wenn

nur kurze Zeit des Tages geheizt werden soll, bleibt die Klappe stets geschlossen.

Wird jedoch im Winter beim Weiterfeuern die Klappe geöffnet, so muſs das Wasser in

dem Wärmebehälter mit erwärmt werden und ist in letzterem dann Wärme aufgespeichert,

welche nach Aufhören des Feuerns zum Nachwärmen der Heizkörper benutzt werden

kann.

Für reine Dampfheizung sind wenig Neuerungen

ausgestellt; unter diesen befinden sich jedoch die bemerkenswerthen Anordnungen der

Central-Niederdruckdampfheizung von Bechem und Post in Hagen i. W. Modelle, Ausführungen

und Zeichnungen stellen den dafür construirten Kessel (vgl. 1883 247 * 292) dar, sowie den selbsttätigen Regulator (vgl.

1882 245 * 55), ferner den für Hochdruckdampfheizung benutzbaren combinirten Heizkörper (vgl. 1883 247 * 294) und den für irgend welche Dampfheizung mit Vortheil zu

verwendenden regulirbaren Ventilations-Heizapparat

(vgl. 1883 247 * 25).

Die Dampf-Wasser-Heizung ist durch viele Ausführungen

auf der Ausstellung vertreten. Rudolf Meyer in

Peute-Hamburg hat die innere Einrichtung eines Dampf-Wasser-Heizkessels aufgestellt,

welche nach Fig. 8 Taf.

34 aus einem mit Isolirmasse umkleideten Wasserkessel A

besteht, worin verzinkte Rohrschlangen B liegen, in

welche durch das Ventil C Dampf eingeleitet wird,

während das Condensationswasser durch das Rohr D

abläuft. Das durch den Dampf erwärmte Wasser steigt durch das Rohr E in das Heizsystem und flieſst, nachdem es die

einzelnen Heizkörper durchzogen hat, durch das Rohr F

wieder in den Kessel zurück. Die Rohrschlangen sind in der vorgeschraubten

Stirnplatte eingedichtet. Die Anordnung zeigt eine gewisse Einfachheit und wird bei

der Solidität der Ausführung sich dauerhaft erweisen können.

Dampf-Wasseröfen sind in mehreren Ausführungen

vorhanden; bei denselben wird eine möglichst veränderliche Heizung, dem

jederzeitigen Bedürfnisse entsprechend, zu erreichen gesucht. Bei dem schon früher

(1879 234 * 36) beschriebenen Dampfwasserofen von J. Haag in Augsburg wird die Regulirung durch das

Condensationswasser-Abfluſsventil bewirkt. Ist dasselbe geschlossen, so füllt sich

die in dem ringförmigen Wasserraume des Ofens befindliche Heizschlange sehr bald mit

niedergeschlagenem Wasser an und eine weitere Condensation des Dampfes und

Wärmeabgabe an den Ofen hört auf. Ist das Wasserabfluſsventil nur theilweise

geöffnet, so wird sich je nach der mehr oder minder groſsen Behinderung des freien

Abflusses das Wasser mehr oder weniger hoch in der Heizschlange aufstauen und nur

eine Wärmeabgabe an die höher liegenden Schichten des Ofenwassers eintreten. Auf

diese Weise ist eine Regulirung der Heizung leicht zu erzielen.

In anderer Weise ist diese Aufgabe bei dem von P.

Käuffer ausgestellten Dampfofen gelöst. Wie aus der früher gebrachten

Beschreibung (vgl. 1879 234 * 163) hervorgeht, ist bei

diesem Ofen ein besonderer Wasserraum nicht vorhanden; vielmehr wird der Dampf

direkt in ein von der Zimmerluft bestrichenes Rippenheizrohr geleitet. 4 Röhren,

welche durch einen Hahn abwechselnd mit dem Condensationswasserrohre in Verbindung

gebracht werden können und in verschiedener Höhe des Heizrohres münden, führen das

in diesem niedergeschlagene Wasser ab. Je nachdem man dasselbe durch die eine oder

andere Röhre ausflieſsen läſst, wird demnach das Condensationswasser höher oder

tiefer im Heizrohre stehen und die wirksame Heizfläche desselben mehr oder weniger

beschränken.

Der Dampf- Wasserofen von Gebrüder Körting in Hannover (* D. R. P. Nr. 15608 vom 23. November 1880

und Zusatz *Nr. 20172 vom 2. April 1882), im Prinzipe ähnlich dem Haag'schen Ofen, enthält, wie aus Fig. 10

Taf. 34 zu ersehen, zwei oder mehrere getrennte Dampfröhren, welche jede für sich durch Ventile

abstellbar sind. Der Ofen selbst ist aus Rippenkörpern zusammengesetzt und nicht

vollständig gefüllt; eingegossene Wände veranlassen einen Kreislauf des Wassers in

Richtung der eingezeichneten Pfeile. Je nachdem ein oder mehrere Dampfschlangen

abgesperrt werden, wird die Heizfläche entsprechend vermindert. – Das Patent gibt

auch noch eine andere Anordnung, bei welcher nur ein Dampfrohr in das Wasser gelegt

ist, das Condensationswasser jedoch aus verschiedener Höhe abgeführt wird, indem in

das erweiterte Dampfrohr ein in einem Winkel abgebogenes Röhrchen für den Abfluſs

des Condensationswassers eingeführt ist; dieser Winkel ist von auſsen drehbar, so

daſs die Oberfläche des im Dampfrohre sich sammelnden Condensationswassers, also

auch die Gröſse der Heizfläche bestimmt ist. Dieses System läſst sich auch so

ausführen, daſs mehrere Heizröhren in verschiedener Höhe angeordnet werden, welche

mit einander in Verbindung stehen, jedoch einen besonderen Verschluſs am

Condensationswasserabfluſs haben. Je nachdem diese Verschlüsse, vom untersten

angefangen, geschlossen werden, füllen sich die Röhren mit Condensationswasser,

wirken also nicht mehr als Heizflächen.

Die von verschiedenen Firmen ausgestellten Rippenregister für Dampf-, Wasser- und Dampf-Wasserheizung zeigen

gegenüber den gewöhnlichen derartigen Heizkörpern einige Verbesserungen. Bei den von

R. Meyer in Peute-Hamburg ausgestellten Registern

sitzen die Schrauben zur Verbindung der einzelnen Theile, der sogen. Elemente, in

den schmalen Seiten, so daſs sie leicht zugänglich sind. Das Zu- und Ableitungsrohr

des Dampfes bezieh. des Wassers schlieſst sich an ein gemeinsames Sockelstück an,

auf welchem das Register steht, so daſs die Elemente aus einander genommen werden

können, ohne die Rohrleitungen in Mitleidenschaft ziehen zu müssen. Ein lothrechtes

Rohr führt dann die heizende Flüssigkeit vom Sockel in das Innere des obersten

Elementes. Das Eisenwerk Kaiserslautern hat

verschiedene nach dem Patente von Ludw. Crusius (* D.

R. P. Nr. 22517 vom 20. Oktober 1882) ausgeführte Heizregister ausgestellt, welche

die wesentliche Eigenthümlichkeit besitzen, durch eine eingegossene Wand in zwei

Kammern getheilt zu sein, eine gröſsere für Wasser, eine kleinere für Dampf. Die

Form des Heizkörpers kann verschieden sein. Fig. 11 und

12 Taf. 34 zeigen z.B. ein geripptes Heizrohr für Dampf-Wasser-Heizung.

Der Dampf tritt durch das Rohr a ein und schlägt sich

in den beiden Abtheilungen W und D nieder. Sind die Ventile V und V1

geschlossen, so wird der Apparat bald mit Wasser angefüllt sein und eine weitere

Heizung aufhören. Wird aber dann das Ventil V1 geöffnet, so strömt der Dampf durch den Kanal D, condensirt sich hier und erwärmt durch die

Zwischenwand G hindurch das in W befindliche Wasser, welches seinerseits seine Wärme an den zu heizenden

Raum abgibt. Die Verhältnisse sind so bemessen, daſs das in W befindliche Wasser innerhalb 8 Minuten von 8° nahezu bis zur

Dampftemperatur gebracht werden kann. Werden beide Ventile V und V1

geöffnet, so arbeitet der Heizkörper als reiner Dampfheizkörper, indem das

Condensationswasser aus D und W stets abflieſst. Es kann auch die Kammer D

als Wasserraum und W als Dampfraum benutzt werden; dann

entsteht ein Dampf-Wasserofen mit verhältniſsmäſsig groſser Wärmeausstrahlung. Diese

Einrichtung ist somit jeder Witterung entsprechend regulirbar und zeichnet sich

dabei durch Einfachheit aus.

Heizkörper aus Wellblech, welche bei beträchtlicher

Dauerhaftigkeit einfache Formen besitzen und gegenüber den Rippenheizkörpern sich

durch gröſsere Wärmeabgabefähigkeit auszeichnen, haben Rietschel und Henneberg in Berlin ausgestellt, welche Firma auch

verschiedene Ausrüstungsstücke in praktischer Formgebung für Heizungsanlagen

vorführt. Es ist überhaupt in den ausgestellten Röhren, Rohrlagerungen,

Absperrvorrichtungen und anderen Theilen für Heizungsanlagen eine gewisse Besserung

unverkennbar; die Formen werden gegenüber früheren Ausführungen gefälliger und

zweckentsprechender gehalten und passen sich immer den Fortschritten an, welche die

Entwickelung des Heizungswesens in letzter Zeit gemacht hat.

Zu erwähnen ist auch noch die von Rudolf Meyer

ausgestellte Rohrverzweigung mittels hart aufgelötheter

Kupferstutzen und Flanschen, wodurch die Zahl der Verbindungsstellen gegenüber einer

Verzweigung durch T-Stücke wesentlich vermindert wird.

Der Uebergang von einem Rohre in ein engeres, die Reduction, ist auch durch ein

aufgelöthetes kupfernes Zwischenstück gebildet.

Zum Schlüsse sei noch über die von A. W. Müller in

Danzig (* D. R. P. Nr. 22853 vom 20. Juli 1882) ausgestellte Ventilationsregulirung

für Dampf-, Heiſswasser- oder Dampf-Wasser-Heizkörper berichtet. Der die Heizkörper

umgebende Ofen besteht aus zwei Theilen: der vordere, dem Zimmer zugekehrte enthält

die Register; der hintere, an der Wand liegende Theil empfängt frische Luft von

auſsen. Die im Heizraume erwärmte Luft wird mit der frischen in einem dritten Räume,

welcher oberhalb der beiden ersteren liegt, gemischt und tritt dann das Gemenge in

das zu heizende Zimmer aus. Die Stubenluft kann in den Heizraum unten eintreten. Die

eigenthümliche Anordnung einer einzigen Klappe gestattet nun, daſs entweder frische

Luft in den Ofen tritt, sich an der Trennungswand erwärmt und mit der im Heizraume

erhitzten Stubenluft mischt wodurch das Zimmer mit Lüftung geheizt wird, oder daſs

nur frische Luft eintritt und der Heizkörper allein den Zweck hat, die Stubenluft

anzusaugen und nach einem Kamine zu senden, oder daſs unter Zustellung des

Luftkanales nur mit Circulation geheizt wird, bezieh. daſs gar nicht geheizt und nur

frische Luft in das Zimmer eingelassen wird.

K. H.