| Titel: | Controlthermometer von L. Thieme in Dresden. |

| Fundstelle: | Band 249, Jahrgang 1883, S. 504 |

| Download: | XML |

Controlthermometer von L. Thieme in

Dresden.

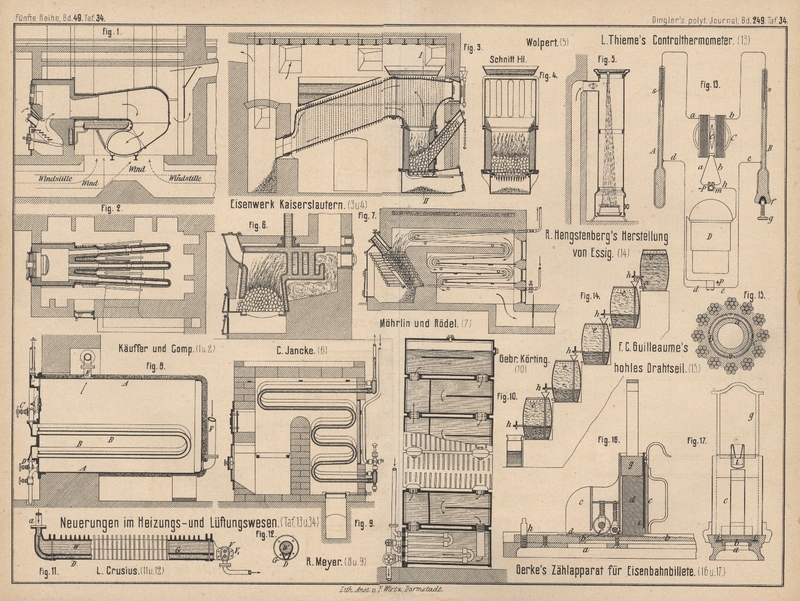

Mit Abbildung auf Tafel 34.

Thieme's Controlthermometer.

Werden nach L. Thieme in Dresden (* D. R. P. Kl. 42 Nr.

22055 vom 30. August 1882) zwei Quecksilberthermometer A und B (Fig. 13

Taf. 34) in einen elektrischen Stromkreis so eingeschaltet, daſs durch die

Quecksilberfäden der Thermometer der Strom geschlossen ist, so wird eine Magnetnadel

c, wenn der eine Leitungsdraht a um die Nadel rechts, der andere b links gewunden ist, nicht aus der Richtung des

Erdmeridians abgelenkt, vorausgesetzt, daſs die Leitungswiderstände in beiden

Zweigen +PBC – P und –PCA +

P gleich groſs sind. Aendert sich jedoch die Länge eines Quecksilberfadens

in dem eingeschalteten Thermometer, so bedingt dies die Störung des Gleichgewichtes

in der Ablenkung der Nadel durch den galvanischen Strom und die Nadel strebt eine

andere Gleichgewichtslage zu gewinnen, welche abweichend von der Richtung des

Meridians ist. Die Nadel kehrt wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück, sobald

(vorausgesetzt, die Querschnitte der Fäden seien gleich) die Länge des

Quecksilberfadens in dem anderen Thermometer genau dieselbe Gröſse erhält.

Thieme führt nun oberhalb des Quecksilbers in die

Thermometer eine Spirale s aus feinem Drahte ein,

welche mit einem Ende in das Glas der Thermometerröhre eingeschmolzen, mit dem

anderen Ende auf einem Eisenstäbchen befestigt ist, das auf dem Quecksilber

schwimmt. Die Glaskugel des Thermometers B ist unten

offen und hier durch einen Beutel f, auf welchen eine

Schraube g wirkt, geschlossen. Der eine Pol des

galvanischen Elementes D bildet eine Feder h, die auf das Metallstück m, von welchem die Leitungsdrähte a und b der Zweige asd und bse ausgehen, niedergedrückt wird, wenn an der Bussole

C abgelesen werden soll, ob die Fadenlängen in

beiden Thermometern übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, wird die Nadel durch

den Contact der Feder h mit dem Klötzchen m aus ihrer Ruhelage gebracht, so regulirt man die

Schraube g so lange, bis die Nadel in der Bussole

wieder zur Ruhe gelangt, und liest dann am Thermometer B die Temperatur ab, welche A miſst.

Dieses Verfahren soll dazu dienen, um an einer Centralstelle, wo das Thermometer B, die Bussole C und das

Element D aufgestellt wird, die Temperatur an entfernt

gelegenen Orten, wo Thermometer A zur Aufstellung

gelangen, abzulesen, so in Krankenhäusern, in Krankenzimmern, ferner beim Gebrauche

der Thermometer an Kranken, ohne dieselben in ihrer Ruhe durch eine

Temperaturermittelung zu stören, in Gärtnereien u.s.w. – Ob es hierzu hinreichend

empfindlich und zuverlässig ist, muſs durch Versuche festgestellt werden.

Tafeln