| Titel: | Neuerungen an Dampfpumpen-Steuerungen. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 1 |

| Download: | XML |

Neuerungen an

Dampfpumpen-Steuerungen.

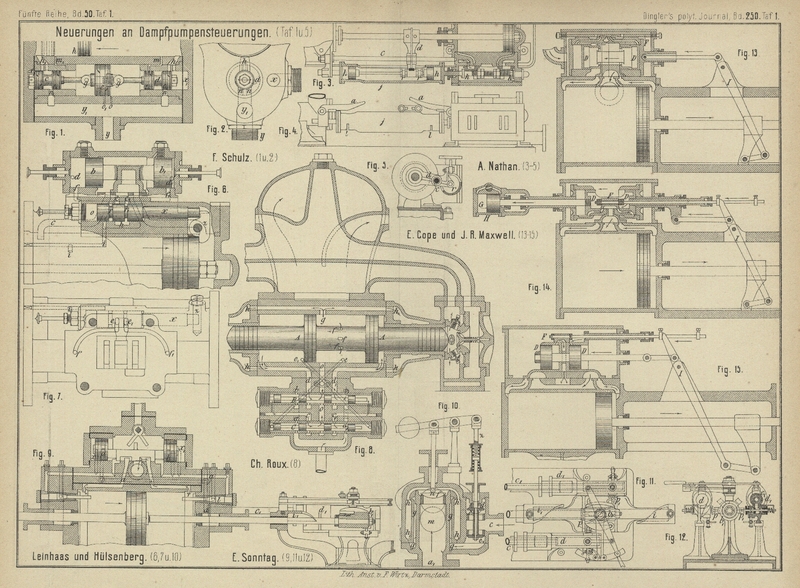

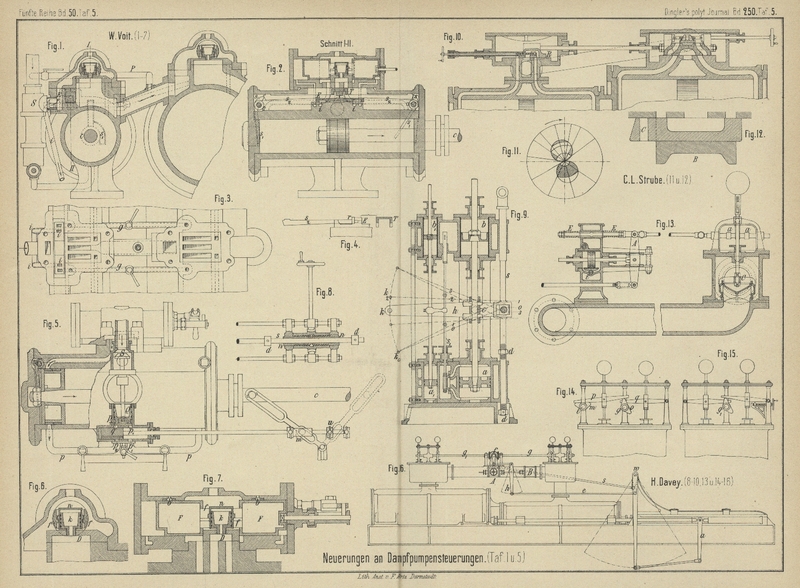

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 1 und 5.

Neuerungen an Dampfpumpen-Steuerungen.

Die nachstehend aufgeführten Steuerungen für Dampfpumpen ohne Kurbelwelle sind theils

solche, welche sich an die in D. p. J. 1882 244 * 173 besprochenen, hauptsächlich für kleinere

Pumpen bestimmten Anordnungen anreihen, bei denen also am Ende jedes Kolbenhubes

eine ruckweise Umstellung des Schiebers und immer volle Füllung stattfindet, theils

solche für groſse Pumpen (Wasserhaltungsmaschinen, Wasserwerke u.s.w.) bestimmte,

welche mit Expansion arbeiten und in den vollkommensten Anordnungen auch

selbstregulirend wirken.

Steuerung für volle Füllung.

Fig.

1 und 2 Taf. 1

zeigen eine Steuerung von F. Schulz in Berlin (* D. R.

P. Nr. 20 677 vom 18. Mai 1882). Bei derselben sind zur Dampfvertheilung zwei doppelkolbenförmige, an den Cylinderenden liegende

Schieber c und d benutzt,

welche mittels eines Dampfsteuerkolbens e, mit dem beide verbunden sind, bewegt werden, während

in der Regel ein in der Mitte liegender Schieber durch

zwei Steuerkolben bewegt wird. Der Dampf wird durch

einen Längskanal x (Fig. 2) in

die Räume x1 (Fig.

1) hinter den Schiebern c und d eingeführt, so daſs er in der in Figur 1

gezeichneten Stellung der Theile durch h rechts in den

Cylinder eintreten kann und den Hauptkolben k nach

links treibt. Der vor k befindliche Dampf kann durch

h1 und n1 in den Kanal y1, von welchem das

Abdampfrohr y ausgeht, entweichen. Die Räume zwischen

den Schiebern und dem Steuerkolben stehen einerseits durch den Kanal m1 andererseits durch

die Bohrung o ebenfalls mit dem Auspuffe in Verbindung.

Sobald nun der Kolben k an dem Kanäle m1 vorüber gegangen

ist, dringt durch denselben der Hinterdampf zwischen c

und e ein und stöſst, da e

einen gröſseren Querschnitt als c hat, die Schieber

nach rechts hinüber. Nach der Umstellung kann der zwischen c und e eingeschlossene Dampf durch Bohrung

o1 entweichen.

Diese Entlastung des Kolbens e darf jedoch nicht zu

schnell vor sich gehen, da nach der Umsteuerung zunächst ein Theil des Hinterdampfes

durch den Kanal m zwischen e und d eindringen wird und daher, wenn die

andere Seite von e sehr schnell entlastet würde, die

Schieber sofort

zurückgeschleudert oder doch an der Vollendung ihres Hubes verhindert würden. Es

müssen also die Bohrungen o und o1 jedenfalls sehr eng sein. Um Klemmungen

zu vermeiden, ist e mit c

und d durch Gelenke g

verbunden. Ein Vortheil dieser Steuerung ist, daſs die Dampfkanäle kurz

ausfallen.

Statt die Steuerkolben durch Dampf zu bewegen, wendet A.

Nathan in London (* D. R. P. Nr. 18239 vom 27. September 1881) bei der in

Fig. 3 bis 5 Taf. 1

dargestellten Construction gepreſste Luft hierzu an. Die Umstellungsbewegung der

beiden mit einander fest verbundenen Muschelschieber ist hier mit der Kolbenbewegung

jeweils gleichgerichtet, zu welchem Zwecke statt der gewöhnlichen mittleren

Ausströmungsöffnung im Schieberspiegel zwei nach auſsen verlegte Kanäle vorhanden

sind. Mit der Schieberstange steht ein Guſsstück j im

festen Zusammenhange, welches an beiden Enden zu Cylindern ausgebildet ist. In

diesen sind zwei mit einander starr verbundene Kolben h

frei beweglich, auf welche am Ende des Kolbenhubes ein auf der Hauptkolbenstange

befestigter, auf der Stange c geführter und mit

verstellbaren Anstoſsscheiben r versehener Arm d einwirkt. Derselbe stöſst, wenn der Dampfkolben

nahezu seinen Lauf vollendet hat, einen der Kolben h in

seinen Cylinder hinein, während das Guſsstück durch eine Sperrklinke a festgehalten ist. Es wird daher in diesem Cylinder

die Luft zusammengepreſst – in den anderen Cylinder kann durch einen Schlitz l (Fig. 4) die

Luft eindringen –, bis bei der Weiterbewegung des Dampfkolbens die Klinke a durch eine gleichfalls an d befestigte, verstellbare Rolle ausgehoben wird. Die eingepreſste Luft

treibt darauf das Guſsstück j vor, wodurch die

Umstellung der Schieber bewirkt wird. Zur Hubbegrenzung dienen die auf der

Schieberstange befindlichen Bunde k. Durch Verstellung

der Anstoſsscheiben r kann der Grad der Luftcompression

dem Schieberwiderstande angepaſst werden. Die Steuerkolben u.s.w. sind hier bequem

zugänglich.

Die in Fig. 8 Taf. 1 abgebildete Steuerung von Ch.

Roux in Paris (* D. R. P. Nr. 18337 vom 1. December 1881) ist mit

Vorsteuerkolben C versehen, welcher den Kolben B steuert und durch den Dampfkolben A selbst gesteuert wird. Beide Kolben B und C wirken als

dreifache Muschelschieber- die äuſseren Höhlungen verbinden abwechselnd einen der

Kanäle c und c1 bezieh. d und d1 mit einem der

Dampfeinströmungskanäle ab und a1b1, welche sowohl mit dem Steuercylinder wie mit dem

Vorsteuercylinder in Verbindung stehen, und die mittleren Höhlungen verbinden

abwechselnd den anderen der Kanäle c und c1 bezieh. d und d1 mit dem Ausströmkanale o. In der gezeichneten Stellung kann also der frische Dampf auf die rechte

Seite des Steuerkolbens B wie auch des Dampfkolbens A gelangen. Ersterer wird dadurch in der dargestellten

Lage festgehalten; letzterer bewegt sich nach links. Nahe am Ende des Hubes wird die

Oeffnung e, von welcher ein Kanal auf die linke Seite

des Vorsteuerkolbens C führt, für den Hinterdampf frei;

der Kolben C

wird in Folge dessen nach

rechts gedrängt, wodurch dann auch der Kolben B zu der

gleichen Bewegung genöthigt wird. Nach der Umstellung von B steht die Oeffnung e durch d1 mit dem

Ausströmungskanale o in Verbindung, die linke Seite von

C wird daher auch gleich darauf wieder entlastet

werden; doch ist ein Rückschlag des Kolbens C hier

nicht zu befürchten. – Die Steuerung soll namentlich auch für Wassermesser benutzt werden.

Wie aus der Figur 8

ersichtlich, ist die Gesammtanordnung dieser Pumpe von Boux äuſserst gedrängt. An den Dampfcylinder schlieſsen sich beiderseits

die einfach wirkenden Pumpencylinder direkt an. Der Dampfkolben A mit seinen zwei Liderungskörpern bildet mit den

gleichfalls geliderten Pumpenkolben ein Stück, so daſs Kolbenstangen und

Stopfbüchsen fortfallen. Die Pumpenventile sind in den zu je einem Doppelkasten

ausgebildeten Deckeln an einem Stücke angebracht. Ihre horizontale bezieh. geneigte

Lage erscheint allerdings rücksichtlich der Erhaltung eines dichten Abschlusses

nicht zweckmäſsig. Um die Abkühlung des Dampfcylinders und Kolbens etwas zu

vermindern, wird der Abdampf aus dem Kanäle o zunächst

in den Dampfcylinder zwischen die beiden Kolbenkörper geleitet, um sowohl durch

Oeffnungen f in den Hohlraum des Kolbens A, als auch durch g in

einen den Dampfcylinder umgebenden Mantel und durch Oeffnungen h in die die Pumpencylinder umgebenden Räume zu

strömen, ehe er durch einen seitlichen Kanal entweicht. Es mag dahin gestellt

bleiben, ob die Heizung durch Abdampf in diesem Falle vortheilhaft ist; aus dem

Räume zwischen den beiden Kolbenkörpern würde er jedenfalls besser fortbleiben.

Leinhaas und Hülsenberg in Freiburg, Sachsen (* D. R. P.

Nr. 18495 vom 1. November 1881) wenden ebenfalls einen Vorsteuerkolben an, welcher

aber nur in einer Richtung durch den Dampfdruck, in der anderen dagegen mittels

einer Knagge durch Anstoſs des Hauptkolbens bewegt wird. Fig. 6 und

7 Taf. 1 veranschaulichen die betreffende Einrichtung. Die den Schieber

zwischen sich fassenden Steuerkolben b, b1 werden nach bekannter Weise dadurch bewegt, daſs

die Räume hinter denselben, welche durch enge Bohrungen d,

d1 stets mit dem Mittelraume des

Schieberkastens communiciren, durch den Vorsteuerkolben x abwechselnd mit dem Ausströmkanale h in

Verbindung gebracht werden. Der linke Theil des Vorsteuerkolbens ist dicker als der

rechte Theil und mit zwei Ringnuthen r und r1 versehen. Von r aus

führt eine Längsbohrung in den Raum o hinter den Kolben

x, durch welche dieser Raum, wenn x nach links gerückt ist, mit dem in den Cylinder

führenden Kanäle i in Verbindung tritt. Die Nuth r1 dient dazu, die

hinter die Steuerkolben b führenden Kanäle ef und e1f1 abwechselnd mit h zu

verbinden. Ist der Dampfkolben, wie gezeichnet, am Ende seines Hubes rechts

angekommen, so stöſst er gegen die Knagge z und drückt

durch diese den Kolben x nach links hinüber, so daſs

ef durch r1 mit h verbunden, die

linke Seite des

Steuerkolbens b also entlastet wird, vorausgesetzt,

daſs durch ef mehr Dampf entweichen kann., als durch

den Kanal d sofort nachströmt. In Folge dessen werden

dann die Kolben b, b1

sammt dem Schieber gleichfalls nach links hinübergedrängt, worauf Dampfein- und

Ausströmung wechseln und der Hauptkolben seine Bewegung umkehrt. Nahe am Ende des

Hubes links wird die Schieberumstellung dadurch bewirkt, daſs der Hinterdampf durch

den Kanal i in den Raum o

eindringt und den Vorsteuerkolben wieder nach rechts wirft.

Hinsichtlich der Sicherheit der Wirkungsweise ist folgendes zu beachten: Wenn der

Dampfkolben den Kolben x in die äuſserste Stellung

links gedrängt hat, wird ein Theil des Hinterdampfes durch i in den Raum o eindringen. Es ist also

zunächst jedenfalls ein Ueberdruck vorhanden, welcher den Kolben x wieder nach rechts zu treiben strebt. Gleich darauf

ist aber auch der Schieber nach links gerückt, so daſs der Dampf auf der linken

Seite des Hauptkolbens, also auch aus dem Räume o

entweichen kann, und es wird der Kolben x durch den

Hauptkolben im Allgemeinen stets so lange festgehalten werden, bis die linke Seite

von x genügend entlastet ist. Die Umstellung der

Steuerung nach links erscheint also gesichert, nicht so die nach rechts. Wenn der

Hauptkolben bei seiner Bewegung nach links an der Mündung des Kanales i vorübergegangen und ein Theil des Hinterdampfes durch

t, die Ringnuth r und

die nach o führende Längsbohrung in o eingedrungen ist, so wird auch gleich darauf der

Kanal i durch den Kolben x

selbst wieder abgesperrt, so daſs die Weiterbewegung von x durch die Expansion des in o

eingeschlossenen Dampfes bewirkt werden muſs. Da nun auf der rechten Seite von x zunächst noch der volle Dampfdruck lastet, so

erscheint es nicht unmöglich, daſs der Kolben x sofort

wieder nach links zurückgestoſsen wird, ehe seine rechte Seite entlastet ist. Um

dies zu vermeiden, darf der Kanal i nicht zu eng sein

und nicht zu früh abgesperrt werden; ferner muſs der an der Uebergangsstelle vom

gröſseren zum kleineren Querschnitte von x vorhandene

Ringraum stets mit dem Abdampfrohre in Verbindung sein, damit in demselben kein

Ueberdruck eintreten kann, und endlich muſs eine jeweils recht schnell eintretende,

möglichst vollständige Entlastung der Kolben b, b1 erstrebt und ihre Masse gering genommen

werden.

Bei einer anderen Anordnung ist der Kanal i mit dem

linken Cylinderkanale c unter Einschaltung eines

Rückschlagventils verbunden, so daſs bei der Umsteuerung nach rechts, sobald der

Schieber den Kanal c ein wenig geöffnet hat, der Dampf

direkt aus dem Schieberkasten in den Raum o gelangen

kann und daher während des ganzen Kolbenlaufes nach rechts auch den Vorsteuerkolben

x nach rechts gedrückt hält. Hat also ein

Zurückweichen von x nicht stattgefunden, ehe c geöffnet wird, so kann es überhaupt nicht mehr

eintreten und der regelmäſsige Gang der Steuerung ist dann gesichert.

Die Umsteuerbewegung wird unterstützt durch die von Leinhaas

und Hülsenberg benutzte, in Fig. 10

Taf. 1 abgebildete Condensationsvorrichtung, welche in das Saugrohr der Pumpe

eingeschaltet wird. Der Abdampf tritt hier bei c ein

und strömt, so lange das Doppelventil ee1 die gezeichnete Lage hat, durch den Stutzen d ins Freie ab. Sobald aber das angesaugte, durch a1 aufsteigende Wasser

das Ventil f aufstöſst, wird zugleich durch eine

Hebelverbindung das Doppelventil niedergedrückt, e

geschlossen und e1

geöffnet. Der Abdampf strömt dann in den Ringraum g und

aus diesem durch einen engen Ringspalt h in den Raum

h1, in welchem das

oben über einen Wulst flieſsende Wasser gleichfalls niederstürzt. Durch den schräg

aufsteigenden Stutzen m gelangt dasselbe, nachdem es

den Abdampf aufgenommen hat, dann zur Pumpe. Die in dem Condensator sich ansammelnde

Luft entweicht durch den kleinen Kanal n ebenfalls in

die Pumpe. Der gleichzeitige Schluſs der Ventile f und

e1 wird durch in

die Zugstange z eingeschaltete Federn gesichert. Die

Vorderdampfspannung hängt hiernach wie bei allen den bekannten Einrichtungen, bei

welchen der Abdampf durch den Saugstrahl der Pumpe aufgenommen wird, von der

Saughöhe bis zum Condensator ab. Beträgt dieselbe z.B. 6m, so wird die Vorderdampfspannung etwa 0at,4 sein. Der Condensator wird daher möglichst hoch, mindestens neben der

Pumpe aufzustellen sein. Durch Belastung des Ventiles f

kann man die Abdampfspannung bis auf ein bestimmtes geringstes Maſs herabziehen. Neu

ist an der Vorrichtung hauptsächlich die selbstthätige Anstell- und

Abstellvorrichtung.

Sehr zweckmäſsig ist für Dampfpumpen ohne Kurbelwelle die Anordnung als

Zwillingsmaschine, wie sie in Amerika unter dem Namen „Duplex Engine“ vielfach gebaut wird. Die bekannte Firma H. R. Worthington in New-York wendet das

Zwillingssystem schon für kleinere Pumpen, wie sie in Brauereien u.s.w. gebraucht

werden, an. Bei diesen wird dann der Schieber der einen Maschine von der

Kolbenstange der anderen aus mittels eines Hebels bewegt. Hierdurch sind allerdings

nur volle Füllungen zu erzielen; dafür ergeben sich aber an jedem Hubende Pausen,

welche je nach den Schieberdeckungen kürzer oder länger ausfallen, und man erhält

einen auſserordentlich ruhigen, ganz stoſsfreien Gang der Maschine, auch bei

gröſseren Geschwindigkeiten, und dazu einen sehr gleichmäſsigen Wasserausfluſs.

(Schluſs folgt.)