| Titel: | Apparate zur Verarbeitung von Knochen. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 70 |

| Download: | XML |

Apparate zur Verarbeitung von

Knochen.

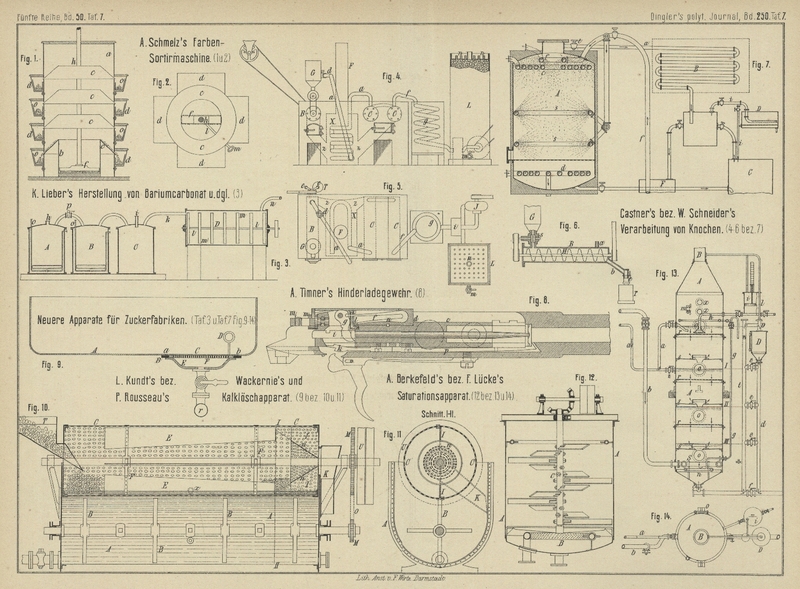

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Apparate zur Verarbeitung von Knochen.

Um bei der Verkohlung von Knochen mehr Ammoniak und eine

bessere Knochenkohle zu bekommen, soll man nach H. Y. und E.

B. Castner in New-York (* D. R. P. Kl. 89 Nr. 22948 vom 6. September 1882)

die zerkleinerten Knochen ununterbrochen durch einen heiſsen Cylinder hindurchführen

und unter Luftabschluſs erkalten lassen, die aus dem Glühcylinder angesaugten Gase

aber mit Luft vermischt durch heiſse Röhren und dann über erhitzten Kalk leiten, um

sie nach dem Abkühlen mit einer Säure zusammenzubringen.

Die Feuerung des Glühcylinders B (Fig. 4 bis

6 Taf. 7) und die der beiden Cylinder C sind

durch Rauchzüge z mit einer mittleren Kammer X verbunden, aus welcher die Feuergase zum Schornsteine

F entweichen. Die zerkleinerten Knochen werden aus

dem Behälter G mittels Zuführungswalze s in den Glühcylinder geschafft, in diesem durch

Schnecke H an das andere Ende geschoben, wo die

Knochenkohle in einen dicht verschlossenen Behälter T

fällt. Um den Betrieb ununterbrochen fortsetzen zu können, bringt man an der

Ableitungsröhre b zwei Rohrarme e an, von denen ein jeder mit einer Kuppelung versehen ist, durch welche

seine Verbindung mit dem Behälter T ermöglicht wird.

Ist einer der Behälter gefüllt, so wird er fortgenommen und entleert, während die

Kohle nach dem zweiten Behälter geführt wird.

Die im Glühcylinder entwickelten Gase werden durch Rohr a abgesaugt, in welches bei d atmosphärische

Luft eintritt. Das Gasgemisch geht durch das im Heizraume X liegende Schlangenrohr, wodurch die Kohlenwasserstoffe oxydirt und die

Stickstoffverbindungen auf eine einfachere Form reducirt werden sollen. Die Gase

treten dann in die Behälter C, welche gelöschten, hoch

erhitzten Kalk enthalten, damit die Stickstoffgase durch den Wasserstoff des durch

die Kohlensäure sich zersetzenden Kalkhydrates in Ammoniak übergeführt werden. Von

hier gehen die Gase durch Rohr f und die Kühlschlange

g, damit sich die Wasserdämpfe verflüssigen und mit

dem verhandenen kohlensauren Ammoniak im Behälter i

sammeln, während die Gase durch Gebläse J in den Thurm

L gedrückt werden. In diesem ist Koke oder anderes

passendes Material, wodurch das Gas nach aufwärts streichen kann, aufgeschichtet.

Durch diese Masse flieſst durch Rohre n Schwefelsäure

oder Salzsäure von mäſsiger Concentration nach abwärts, wobei das Ammoniakgas in

Ammoniumsulfat oder Chlorid übergeführt wird und in Lösung durch einen Hahn m abgelassen werden kann. Das durch die Säure seines

Ammoniakgehaltes beraubte Gas entweicht oben aus dem Thurme in die Luft und die

durch den Hahn m abgelassene Säurelösung wird in den

Thurm zurückgepumpt, um darin wieder herabflieſsen und noch mehr Ammoniak aufnehmen

zu können.

Nach Werner Schneider in Lehrberg bei Ansbach (* D. R.

P. Kl. 23 Nr. 22295 vom 31. Mai 1882) wird zum Entfetten von

Knochen und anderen Stoffen unter Druck nach Einfüllung der zu entfettenden

Stoffe in den Apparat A (Fig. 7 Taf.

7) derselbe zu etwa ⅘ seines Inhaltes aus dem Behälter C mit Benzin o. dgl. gefüllt und dieses durch Einleiten von Dampf in die

Schlange d zum Sieden erhitzt. Sobald durch Rohr a Benzindämpfe übergehen, schlieſst man den Hahn e und preſst mit mindestens 1at Ueberdruck aus dem Behälter F durch Rohr f und

seitliche Brausen s Benzin nach A, so daſs dasselbe die erwärmten Knochen u. dgl. umspült. Wird nun nach

10 bis 15 Minuten der Hahn e wieder geöffnet und der

Apparat erwärmt, so destillirt ein Theil Benzin durch den Condensator B nach dem Apparate F

über. Dasselbe wird sodann wieder nach A gedrückt und

ausgebraust und dieser Vorgang abwechselnd mehrfach fortgesetzt; jedoch erhöht man

bei jeder Wiederholung der Ueberbrausung den Druck im Gefäſse A und natürlich noch mehr in dem Benzinhilfsgefäſse F, bis man zuletzt mit etwa 2at Ueberdruck das Benzin eintreibt. Dieser

allmählich wachsende Druck bewirkt ein gesteigertes Auswaschen und Tiefertreiben der

Benzinflüssigkeit in die Poren der Knochen hinein. Hierbei wirkt besonders die

Erhitzung der Knochen durch die Benzinverdampfung und die darauf folgende Bebrausung

und Umspülung mit kaltem Benzin. Die Wirkung des Benzinregens kann dadurch verstärkt

werden, daſs man das Schlangenrohr c von kaltem Wasser

durchflieſsen läſst.

Nach Beendigung dieser Behandlung wird das Benzin wie gewöhnlich durch Wasserdampf

abgetrieben und durch die Kühlschlange B nach F und C überdestillirt. Um

die mit der ausgetriebenen Luft entweichenden Benzindämpfe zu gewinnen, ist der

Benzinauffänger D in den Apparat eingeschaltet,

bestehend aus einem Gefaſse mit Doppelboden, in welches man kaltes oder warmes

Wasser strömen läſst. Die Benzin haltige Luft wird durch die Röhre i in den Apparat D

geleitet, welcher zu einem Theile mit solchem Fette gefüllt ist, als das zu

entfettende Material enthält. Es ergibt sich ein Benzinfett, welches bei der

folgenden Behandlung in A mit eingeführt wird.

Tafeln