| Titel: | E. Langen's Stellwinde und Stellkehrgetriebe. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 195 |

| Download: | XML |

E. Langen's Stellwinde und Stellkehrgetriebe.

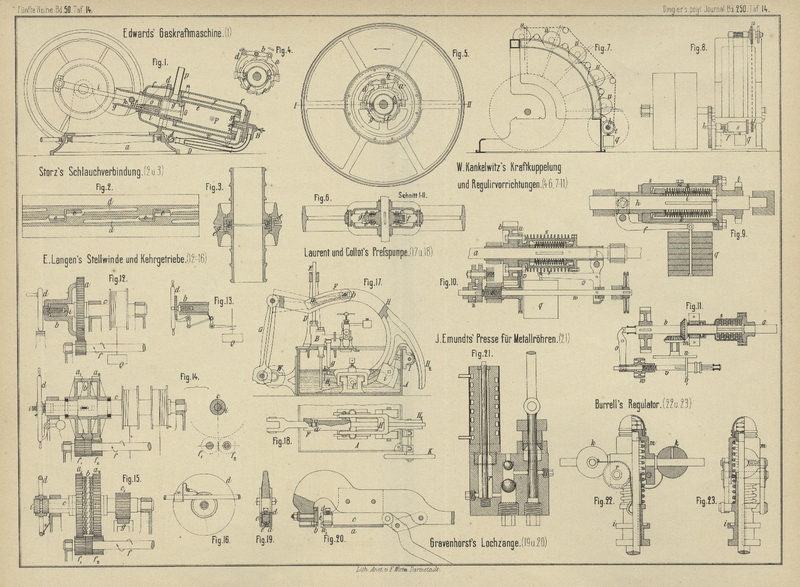

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

E. Langen's Stellwinde und Stellkehrgetriebe.

Ein Getriebe, welches im Prinzipe mit dem von J.

Weidtman (vgl. 1882 243 * 272) und Th. Ward (vgl. 1883 249 *

432) für Hebezeuge benutzten übereinstimmt und ebenfalls für Winden u. dgl., sodann

aber auch für Kehrwerke bestimmt ist, wurde von E.

Langen in Cöln (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 21922 vom 24. September 1882)

angegeben.

In seiner Anwendung auf einfache Winden soll dieses Getriebe ein sanftes Anheben der

Last ermöglichen, dabei gestatten, dieselbe in jeder Höhe anzuhalten und nach

Belieben zu senken. Bei einer doppelten Windevorrichtung mit einem beladen

aufsteigenden und einem gleichzeitig niedergehenden Fördergefäſse läſst sich unter

Benutzung eines ähnlichen Mechanismus die Bewegung von einer stets in einem Sinne

umlaufenden Kraftwelle aus in jedem Sinne stoſsfrei auf die Seilkorbachse übertragen

und letztere in jedem Augenblicke anhalten, ohne daſs die Belastung zurücksinkt.

Ebenso kann ein der letzteren Anordnung ganz gleicher Mechanismus überhaupt dazu

dienen, eine fortlaufend drehende Bewegung in eine hin- und hergehende zu

verwandeln. Fig. 12 und

13, ferner Fig. 14

bezieh. Fig. 15 und

16 Taf. 14 zeigen das Getriebe in diesen drei verschiedenen

Anwendungen.

In Fig. 12 ist c die Achse der Windetrommel.

Auf derselben ist das Rad a lose drehbar, durch Anlauf

und Stellring aber an einer Verschiebung gehindert. Eine stets nach derselben

Richtung umlaufende Welle f ertheilt diesem Rade eine

Drehung, welche mit der zum Aufwinden der Last Q auf

die Windetrommel übereinstimmt. Die Bewegung wird nun von a auf die Windetrommelachse c übertragen,

wenn der auf letzterer verschiebbare, aber nicht drehbare Muff' b mittels des die Differentialschraube i betätigenden Handrades d

so fest gegen einen entsprechenden Laufkranz von a gepreſst

wird, daſs das Moment der so entwickelten Reibung gleich dem der Last ist. Da das

steilere Gewinde der Differentialschraube i in der

Welle c, das flachere in dem Muffe b seine Mutter besitzt, so wird die Drehung des

Handrades beim Anpressen von b und a nach der Drehungsrichtung von a und der Windetrommel erfolgen müssen; umgekehrt wird ein bloſses

Anhalten des Rades d genügen, um die weitere Drehung

der Windetrommel durch Lösen der Reibungskuppelung zwischen a und b zu unterbrechen. Dabei fällt jedoch

die Last nicht zurück, da jede Drehung der Windetrommel nach entgegengesetzter

Richtung bei festgehaltenem Rade d ein erneutes

Gegeneinanderschrauben von a und b zur Folge hat; es wird daher zwischen dem Rade a und b eine Reibung sich

einstellen, welche gerade hinreicht, die Last Q in der

Schwebe zu halten. Fig. 13

stellt eine Anordnung vor, durch welche dieses Anhalten von der Last selbstthätig

erfolgt, sobald dieselbe ihre höchste Stellung erreicht hat. Nur ist hier anstatt

der Differentialschraube eine einfach in das Wellenende eingeschraubte Spindel

vorausgesetzt, was bei kleinen Ausführungen auch vollkommen zulässig ist. Soll die

Last gesenkt werden, so muſs das Handrad d bei beiden

Anordnungen fortgesetzt rückwärts gedreht bezieh., nachdem einmal die entsprechende

Drehung von c eingeleitet ist, losgelassen werden. Zur

gröſseren Sicherheit ist eine kleine Bremse angeordnet, welche ein solches Mitlaufen

von d bei herabsinkender Last verhindert und ein

fortgesetztes Drehen des Rades d von Hand erfordert, so

daſs die Winde, sich selbst überlassen, augenblicklich gefangen wird. Anstatt a und b mit ebenen Flächen

gegen einander zu pressen, wird man bei gröſseren Ausführungen den Umfang von b keilförmig in a

eintreten lassen, um das erforderliche Reibungsmoment bei geringerer Pressung zu

erhalten.

Soll anstatt einer einfachen Windetrommel die Anordnung so getroffen werden, daſs

stets ein leeres Fördergefäſs herabgeht, wenn ein beladenes aufsteigt, so muſs die

Bewegung von der Triebwelle f bald in der einen, bald

in der anderen Richtung auf c übertragen werden, die

oben beschriebene Anordnung also in doppelter Ausführung vorhanden sein. Fig.

14 läſst eine derartige Einrichtung erkennen: f ist wieder die nur nach einer Richtung umlaufende Betriebswelle, deren

Bewegung unmittelbar durch das Getriebe f1 auf das lose um c

drehbare Zahnrad a1

übertragen wird. Gleichzeitig versetzt f1 unter Vermittelung des gleich groſsen Triebes f2 das ebenfalls lose

um c drehbare Rad a2 in eine zu a1 entgegengesetzte Bewegung. Zwischen diesen beiden

Zahnrädern befindet sich die mittels Nuth und Feder auf der Welle c verschiebbare Scheibe b,

deren beiderseits keilförmig zugeschärfter Kranz in entsprechende Ringnuthen der

beiden Zahnräder a1 und

a2 paſst. Die

Verschiebung der Scheibe b erfolgt durch die mittels

des Keiles h mit ihr verbundene Schraubenspindel i, deren Mutter sich in der Nabe des Handrades d befindet. Die Nabe selbst ist wieder mittels eines

weniger steilen Gewindes

in das Ende der Welle c eingeschraubt, so daſs auch

hier wieder eine Differentialwirkung vorliegt.

Je nach der Drehungsrichtung des Handrades d wird nun

die Scheibe b an a1 oder a2 angepreſst und durch die entstehende Reibung nach

der einen oder anderen Richtung mitgenommen, welche Drehung sich dann natürlich auch

auf die Achse c und die Windetrommeln erstreckt. Auch

hier wird die Anordnung am besten so getroffen, daſs die Drehung im selben Sinne

erfolgt, in welchem das Handrad d umgedreht wurde. In

diesem Falle genügt wieder ein einfaches Festhalten des Handrades d, um die Drehung der Windetrommeln aufzuheben und zwar

mitten im Hube. Es können daher hier ganz ähnliche Vorkehrungen, wie in Fig.

13 angedeutet, getroffen werden, um ein Ueberheben der Fördergefäſse zu

verhindern.

Bringt man auf der Achse c anstatt der Windetrommeln ein

Triebrad c1 an, so kann

durch dasselbe eine Zahnstange g hin- und hergeschoben

werden. Hier wird es sich auſserdem oft empfehlen, anstatt der Reibungskuppelung

zwischen a1 bezieh. a2 und b eine Klauenkuppelung anzuwenden, wie dies auch in

Fig. 15 und 16

angenommen ist. Da alsdann das Verschieben von b eine

nur verhältniſsmäſsig unbedeutende Kraft erfordert, dahingegen innerhalb ziemlich

weiter Grenzen erfolgen muſs, so wird man anstatt der

Differentialschraubencombinationen hier etwa die folgende Einrichtung zu treffen

haben: Die Nabe des Handrades d ist beiderseits mit

ziemlich steilem Muttergewinde versehen und einerseits auf das mit dem

entsprechenden Gewinde versehene Wellenende von c

aufgesetzt. In dem anderen entgegengesetzten Muttergewinde befindet sich der

gleichfalls mit Gewinde versehene Kopf der Spindel i.

Man ersieht hieraus, daſs eine verhältniſsmäſsig unbedeutende Drehung des Rades d hinreicht, um b genügend

zu verschieben. Diese Drehung kann nun von dem durch die Zahnstange verschobenen

Maschinentheile (z.B. dem Schlitten einer Hobelmaschine o. dgl.) aus erfolgen und so

eine selbstthätige Umsteuerung bewirkt werden, z.B. indem sich auf einer mit dem

besagten Maschinentheile fest verbundenen Stange Sperrklinken entsprechend der

gewünschten Hublänge verschieben lassen, welche in eine auf dem äuſseren Umfange der

Nabe von d angebrachte Verzahnung fassen., wie Fig.

16 dies erkennen läſst.

Tafeln