| Titel: | Gebrüder Laurent und Collot's Pumpe für hydraulische Pressen mit selbstthätig veränderlichem Hube. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 197 |

| Download: | XML |

Gebrüder Laurent und Collot's Pumpe für hydraulische

Pressen mit selbstthätig veränderlichem Hube.

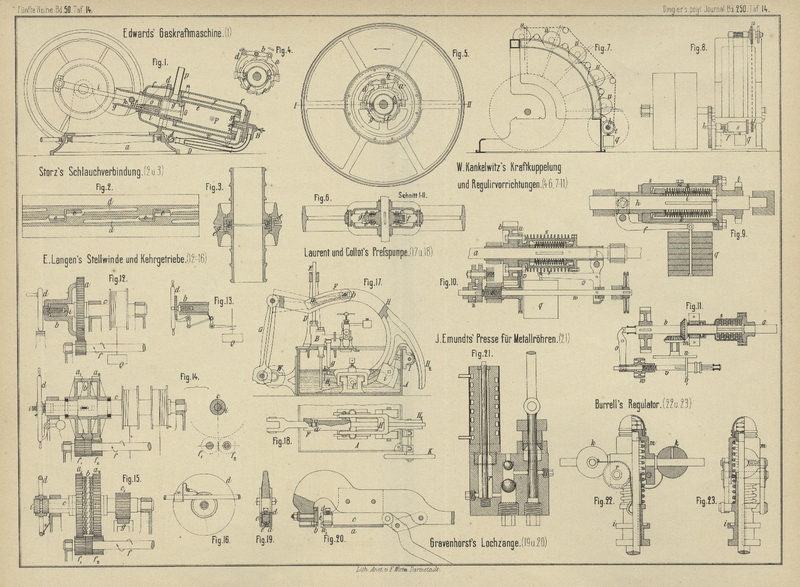

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Laurent und Collot's Preſspumpe.

In Armengaud's

Publication industrielle, 1882 Bd. 28 S. 251 findet

sich die Beschreibung einer Preſspumpe, welche von den Gebrüdern Laurent und Collot in Dijon zum Betriebe

ihrer hydraulischen Oelpressen (vgl. 1883

249 * 122) construirt wurde. Dieselbe läſst sich jedoch

in sehr vielen Fällen auch bei anderen hydraulischen Pressen mit Vortheil verwenden

und verdient ihrer eigentümlichen Regulirungsvorrichtung wegen, durch welche der Hub

der Pumpe dem in der Presse herrschenden Drucke selbstthätig angepaſst wird, wohl

eine eingehendere Erwähnung.

Die Pumpe B (Fig. 17 und

18 Taf. 14) ist auf einem starken guſseisernen Wasserbehälter A angeordnet und erhält die verlängerte Stange E ihres Plungerkolbens eine sichere Führung in dem

Bogenständer D. Die Kolbenstange tritt durch den Hebel

F hindurch, mit welchem sie durch ein

entsprechendes Gelenk a verbunden ist. Am einen Ende

des Hebels F ist die Pleuelstange G angelenkt, welche andererseits von der gekröpften

Antriebswelle W bethätigt wird.

Der Drehpunkt b des Hebels F ist nun nicht fest; derselbe wird vielmehr durch zwei an die Innenseite

des Gabelstückes H angelenkte Gleitsteine gebildet,

welche in entsprechenden seitlichen Coulissenführungen des Hebels F gleiten. Das Gabelstück H ist um die Achse C beweglich und wird durch

ein Gegengewicht i stets nach rechts gedreht, so daſs

sich der Drehpunkt b des Hebels F für gewöhnlich in seiner gröſsten Entfernung von a befindet und der Kolben der Pumpe seinen Maximalhub ausführt.

Unmittelbar hinter dem Ventilgehäuse ist mit der Preſswasserleitung ein Cylinder g vertikal nach unten gerichtet in Verbindung gebracht,

in welchem sich ein Kolben h bewegt; dieser sitzt auf

einem kurzen, mit H verbundenen Hebelarm H1 auf. Wächst nun der

Druck in der Presse, so schiebt sich der Kolben h aus

und ertheilt dem Hebel B1 und damit auch dem Gabelstücke H eine

Drehung nach links, in Folge deren sich der Drehpunkt b

des Hebels F nach a hin

verschiebt und der Hub der Pumpe verkleinert wird. Endlich, wenn die Pressung ihr

Maximum erreicht hat, ist H so weit umgelegt, daſs der

Drehpunkt b des Hebels F

mit a zusammenfällt und somit jede Bewegung des

Pumpenkolbens und ein weiteres Steigen des Druckes aufhört. Sinkt indeſs die

Pressung durch Undichtigkeiten o. dgl. herab, so legt sich der Hebel wieder nach

links herüber und die Pumpe beginnt wieder zu arbeiten, bis der Maximaldruck

erreicht ist. Die Presse kann also beliebig lange unter Druck stehen bleiben.

Mit H ist ein Arm H2 verbunden, welcher nach einem Kreisbogen um den

Mittelpunkt C gekrümmt ist und auf der Innenseite eine

Verzahnung besitzt. In diese greift ein auf der Achse des Schwungrades K sitzendes Getriebe I

ein. Durch die träge Masse des Schwungrades sollen Zuckungen des immerhin etwas

umständlichen Mechanismus beim Betriebe der Pumpe möglichst vermieden werden.

Tafeln