| Titel: | E. Ricbourg's Fallhammer. |

| Fundstelle: | Band 250, Jahrgang 1883, S. 201 |

| Download: | XML |

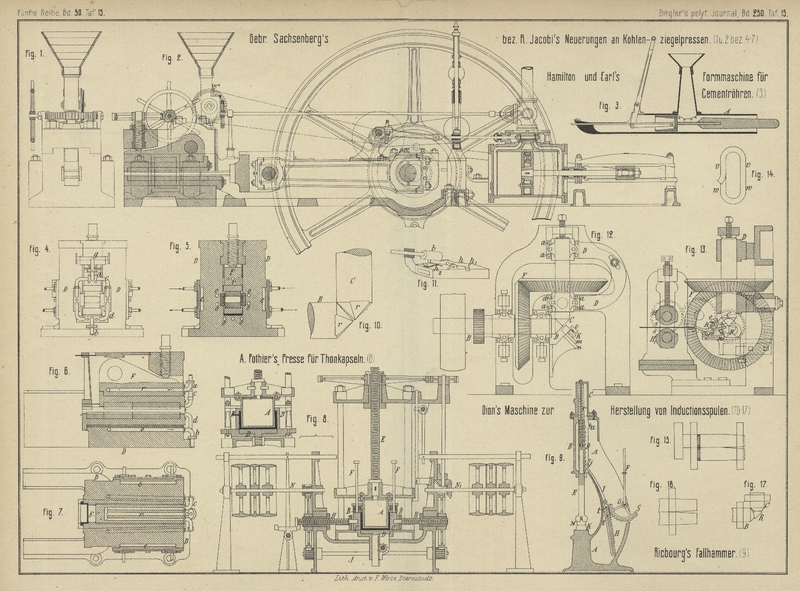

E. Ricbourg's Fallhammer.

Mit Abbildung auf Tafel 15.

[Ricbourg's Fallhammer.]

Einen Fallhammer mit eigenthümlichem, einfachem Handbetriebe schlägt E. Ricbourg in Paris (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 23711 vom

15. Februar 1883) in der durch Fig. 9 Taf.

15 dargestellten Ausführung vor.

Der eigentliche Hammer M sitzt am Ende der Stange E, welche sich in dem cylinderförmigen Ansätze BC des Gestelles A auf-

und abbewegen läſst. Oben ist die Stange E an ihrem

hinteren Ende mit der verzahnten Rippe D versehen,

welche in einer entsprechenden Führung in der hinteren Wand des Cylinders BC gleitet, so daſs sich der Hammer M bezieh. die Stange E

während der Arbeit nicht drehen kann. In diese Zahnstange D greift die in dem Gestelle A geführte

Stange I mit ihrem Zahne i

ein. Dieselbe kann mittels der gelenkig mit ihr verbundenen Zahnstange H und des auf die Querwelle G mit dem Hebel F aufgekeilten Zahnbogens S auf- und niedergelassen werden. Die Stange H gleitet mit einem in ihr angebrachten Längsschlitze

auf den beiden Führungsbolzen t, welche im Gestelle A befestigt sind. Durch Auf- und Abbewegen des Hebels

F läſst sich der Hammer M nach Belieben mehr oder weniger hoch heben und mit mehr oder weniger

groſser Geschwindigkeit auf den Ambos K niederlassen.

Eine Feder r, welche sich mit ihrem einen Ende gegen

die Stange E und mit dem anderen gegen den Deckel des

Cylinders C stützt, vermehrt das Bestreben des Hammers,

zu fallen.

Wenn der Hammer auf seine ganze Hubhöhe gehoben wird, so stöſst der schiefe Fortsatz

j der Stange I gegen

den im Gestelle A befestigten Anschlag a und löst dadurch den Zahn i aus der Zahnstange D selbstthätig aus, so

daſs der Hammer niederfällt, ohne daſs man nöthig hat, ihm bei seinem Niedergange

mit dem Hebel F zu folgen. Man kann auch den Hebel F zweiarmig machen und seinen kürzeren Arm durch ein

Gelenk mit der Stange I direkt verbinden. Ebenso läſst

sich der Hebel F in das Gehäuse A legen, wodurch die Querwelle G wegfällt und

es möglich wird, an dem Hebel Handhaben anzubringen, um den Hammer durch zwei

Arbeiter betreiben zu lassen.

Uebrigens wird ein Arbeiter mit diesem Hammer kaum mehr leisten als mit dem

gewöhnlichen Zuschlaghammer; namentlich dürfte bei dem ziemlich groſsen Wege, der am

Hebel F zurückzulegen ist, die erreichbare Schlagzahl

eine verhältniſsmäſsig geringe sein. Der Vortheil des Hammers kann daher nur in der

Parallelführung gesucht werden.

Tafeln